Anaïs Ondet, une photographe auteure toulousaine de 22 ans, a documenté les effets des pesticides sur les agriculteurs. Témoignages, et portraits poignants composent son projet Mauvaises Herbes. Entretien.

Fisheye : Comment définirais-tu ton approche photographique ?

Anaïs Ondet : Ma pratique photographique relève du documentaire engagé, mais également de ce que l’on appelle la photographie d’auteur. J’aime, en effet, capturer l’intime et aller creuser dans les interstices. Photographier l’entre-deux, tenter de révéler les gestes et les relations invisibles, tout en développant un discours engagé… tels sont les éléments moteurs de ma pratique artistique.

Quelles ont été tes références pour mener à bien Les Mauvaises Herbes ?

Pour traiter ce sujet complexe, j’ai entre autres parcouru les ouvrages de Marie-Monique Robin qui travaille depuis des années sur les pesticides. J’ai également cherché des références visuelles plus ou moins reliées au sujet auprès de photographes tels que Mathieu Asselin, Jurgen Nefzger ou encore Raphaël Dallaporta.

Quelle est la genèse de ce projet ?

Cela faisait quelque temps que je voulais m’engager – m’engager photographiquement. Je voulais allier ma pratique photographique à mes convictions politiques et écologiques. J’avais également un sentiment d’impuissance face à cette crise climatique. « Que puis-je faire à mon échelle ? ». Telle a été ma question originelle. J’ai décidé de me focaliser sur l’agriculture, et je me suis tout naturellement penchée sur la problématique des pesticides et des dégâts causés sur les travailleurs de la terre.

Qu’as-tu voulu montrer, dénoncer ?

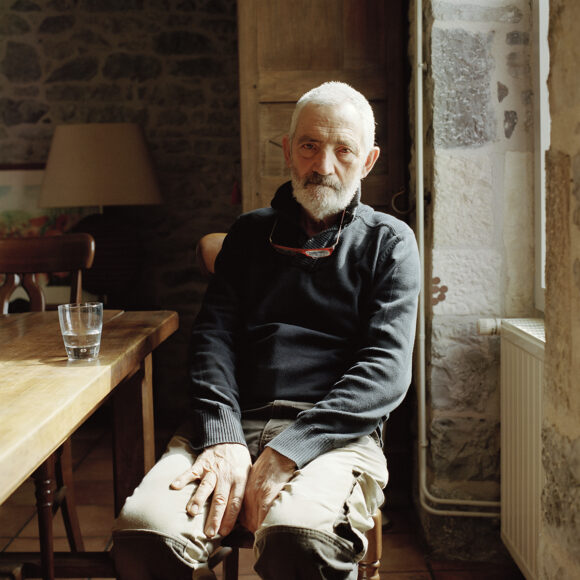

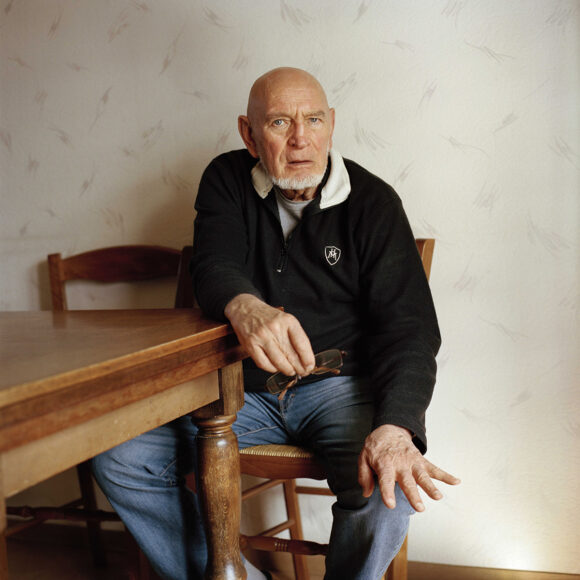

Je voulais mettre en lumière des victimes de pesticides, que les multinationales et l’Etat tentent de réduire au silence. J’ai souhaité donner un visage à cette problématique des pesticides afin de toucher les spectateurs, et de les inviter à réfléchir sur notre modèle agricole français, sur l’agriculture intensive. J’aimerais également que cela puisse aider d’autres victimes à sortir de leur solitude.

Il s’agit d’un projet humaniste et sensible. Mes portraits sont le résultat de longs moments passés avec ces personnes. Quant aux photographies de nature, elles sont issues de longues déambulations sur les routes de campagne et sont instinctives. Je shootais quand je ressentais qu’il y avait une sensation de malaise, un rappel de la destruction liée à l’agriculture intensive bien que soit l’image bucolique.

Pourquoi s’être approchée de l’association Phyto-Victimes en particulier ? Comment s’est passée la collaboration avec eux ?

Après quelques mois de tâtonnements, en vain, auprès de syndicats et d’associations agricoles, je suis entrée en contact avec Phyto-Victimes qui est la première association d’aide aux victimes de pesticides en France. Elle m’apparaissait comme la structure la plus à même de m’accompagner dans ce projet. Phyto-Victimes a lancé un appel à témoignage auprès de leurs adhérents, et m’a ensuite donné les coordonnées des personnes d’accord pour témoigner. Je suis parti à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, et j’ai mené des interviews.

Qu’as-tu appris en réalisant Mauvaises Herbes ?

Retards des versement des subventions de l’État, baisse des prix, augmentation des dettes, isolement des agriculteurs… J’ai beaucoup appris sur l’agriculture. En travaillant sur les pesticides, j’ai pu observer le milieu agricole dans sa globalité, et comprendre la crise qu’il traverse actuellement depuis l’intérieur.

Est-ce que ce travail a fait évoluer ta pratique photo ?

Les rencontres avec les agriculteurs m’ont conforté dans ma pratique du portrait. Chaque échange était différent, et les personnes étaient plus ou moins à l’aise. J’ai ainsi appris à gérer mon empathie. Ce projet m’a également aidé à réfléchir à la manière dont mettre en images un sujet très peu visuel, et qui n’a, à priori, que peu de chose à montrer photographiquement.

As-tu rencontré des difficultés ?

À l’origine du projet – avant de me rapprocher de Phyto-Victimes –, il m’était difficile de récolter des témoignages. Les gens se livraient peu. J’ai réalisé à quel point le sujet était tabou.

La majorité des photos ne montrent pas la maladie, comme si tu photographiais l’invisible…

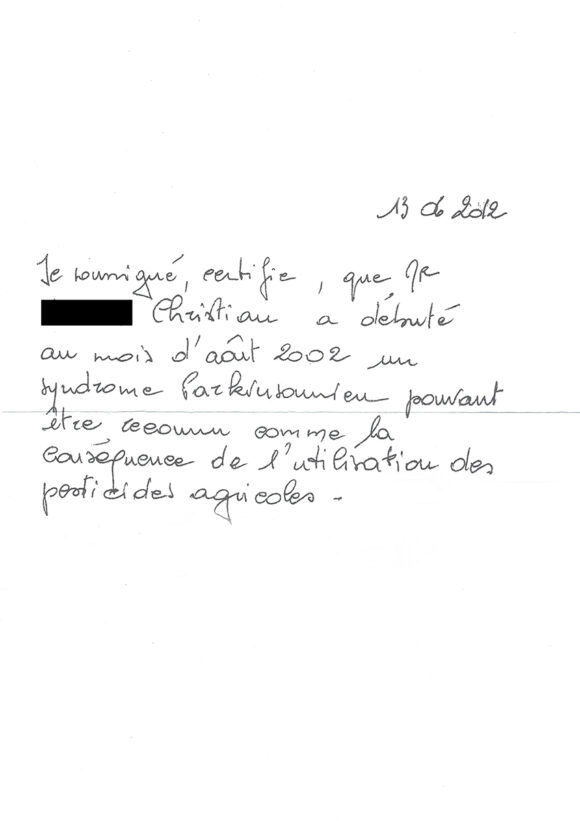

Comment photographier l’invisible ? Oui, tout mon projet s’est construit autour de cette problématique. Comment rendre compte de ces produits chimiques qui laissent peu de traces directes sur la terre et les plantes, ? Comment montrer ces maladies qui sont, la plupart du temps imperceptibles ? Enfin comment mettre en lumière ces personnes « invisibilisées » ? La chercheuse Annie Thébaud-Mony évoque d’ailleurs une « triple invisibilité » concernant les maladies professionnelles.

As-tu une image préférée ? Si oui, laquelle, et pourquoi ?

Le portrait de Christian. Il a une vraie intensité dans le regard, et en même temps, très subtilement, on perçoit que la position de son corps est un peu étrange, on s’attarde, sûrement, aussi sur sa main crispée par la maladie de Parkinson. C’est une personne avec beaucoup de charisme et une forte personnalité. Concernant les paysages, j’aime l’image du maïs brûlé. La plante apparaît comme desséchée, morte – une métaphore de la violence et de la toxicité des pesticides. Elle pourrait rappeler une tapisserie, une toile de fond que l’on a tellement l’habitude de voir et qu’on aurait presque oubliée. C’est d’ailleurs ainsi que je l’ai présentée lors du festival Les Photaumnales à Clermont-de-l’Oise : imprimée sur un grand vinyle et directement collée au mur aux côtés des portraits encadrés .

Une histoire particulièrement marquante que tu veux partager ?

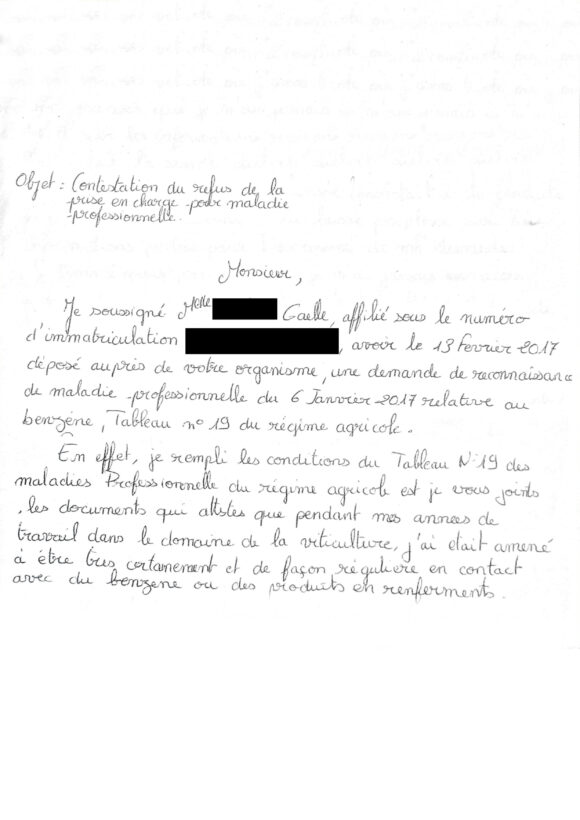

Serge, Christian, Julien, Gaëlle…chacune des rencontre a été marquante. L’histoire de Gaëlle, 40 ans, tractoriste dans la vigne, et atteinte d’une thrombocytémie essentielle (maladie du sang) depuis 2016, est représentative. Durant deux heures, nous discuté d’un besoin de reconnaisse administrative.

Comme beaucoup d’autres jeunes agriculteurs victimes de pesticides, elle mène un combat pour se faire reconnaître comme malade professionnel auprès des institutions sociales afin de pouvoir bénéficier d’une aide décente pour vivre. Gaëlle a démarré ce combat contre la Mutualité sociale agricole (MSA) il y a des mois. L’institution ne veut pas la reconnaître comme malade professionnelle, car elle ne rentre pas dans les tableaux et parce que « le lien de causalité avec les pesticides n’est pas certain » – selon leurs termes. En plus de se battre contre leur maladie, les victimes de pesticides luttent contre l’administration.

Peux-tu résumer cette série en trois mots ?

Engagement, Crise, Écologie

© Anaïs Ondet