Dans le Fisheye n°47, nous sommes allés à la rencontre de plus d’une vingtaine d’acteurs du monde de la photo, pour enquêter sur l’intérêt de suivre un cursus scolaire spécialisé. Un dossier nuancé confrontant les points de vue d’anciens étudiants, professeurs et spécialistes. Pour approfondir, découvrez ici l’entretien complet de Samuel Bollendorff, photographe et enseignant à l’ENS Louis-Lumière, à Paris. Propos recueillis par Éric Karsenty.

Il n’y a pas de règle pour devenir photographe. Il y a des gens qui ont un regard formidable et qui n’ont pas fait d’école. De tout temps il y a eu des auteurs brillants avec un regard très fort qui n’avaient pas fait d’école. Mais aujourd’hui, le monde de la photo est en permanente mutation. Les photos sont produites à 90% par tout un chacun, alors qu’avant, elles l’étaient par des pros, et les « photos perso » restaient dans les albums de famille. Désormais, on est d’abord exposé à ce qu’André Gunthert appelle « la photo conversationnelle » sur les réseaux sociaux, et ensuite on est confrontés aux images des pros. Pour exister dans ce contexte, il faut avoir le plus de bagages possible. C’est ce que m’a apporté ma formation (à l’ENS Louis-Lumière) qui m’a donné une bonne base technique et m’a permis de faire n’importe quoi par la suite. Il suffisait que je me documente, et je savais quels outils utiliser pour parvenir à mes fins. Ça ne reste que des outils qui doivent être utilisés au service d’un discours, mais ça permet d’en vivre.

À Louis Lumière, l’idée est de se professionnaliser : travailler en studio, en reportage, comprendre la technique de la chaîne d’impression numérique, travailler avec des sociologues, faire de la vidéo, chercher les nouvelles formes de narration par l’image… C’est ce qui fait que les étudiants arrivant sur le marché disposent du plus d’outils pour faire leur place. Maintenant, l’enseignement est beaucoup plus riche en sciences humaines que quand je l’ai suivi (diplômé de BTS en 1994). Parce que l’école a toujours évolué, elle est aujourd’hui très en phase avec les bouleversements du métier survenus ces trente dernières années. Une école apporte du réseau aussi, elle permet de rencontrer des personnes qui sont dans le monde de la photographie : des gens qui peuvent proposer des stages, s’intéresser à la jeune photographie… Si on n’a pas fait d’école, il faut trouver les portes d’entrée dans le milieu, c’est plus difficile.

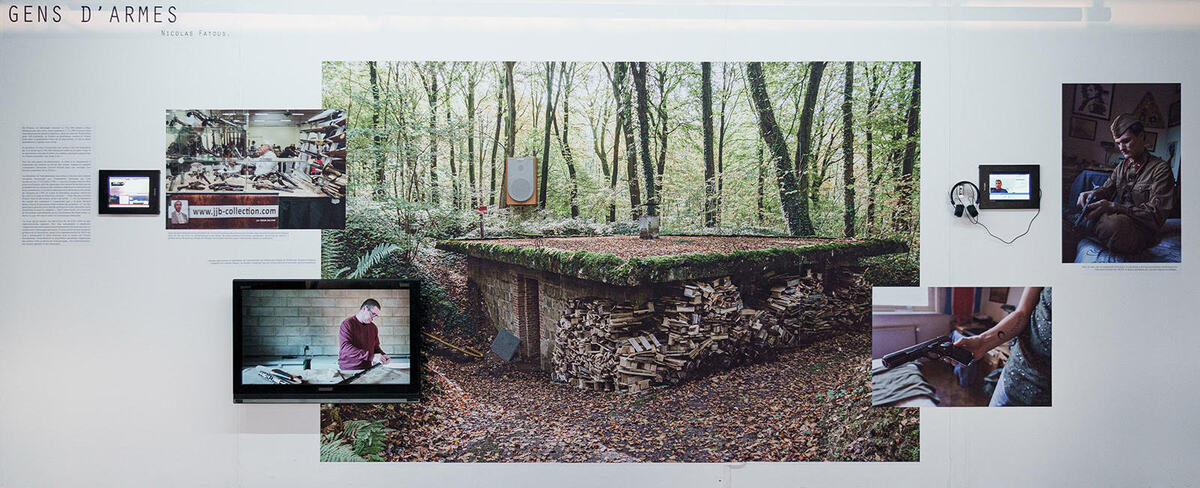

© Nicolas Fatous

Avoir du temps

J’ai commencé la photo au lycée, et j’ai eu la chance de rencontrer Sebastião Salgado. Je lui ai dit que j’aimais la photo et le voyage, et que je voulais être photographe. Il m’a répondu que si j’aimais les voyages, il y avait plein d’autres métiers : guide, pilote, interprète… Mais que si j’aimais la photo, je pouvais en faire en bas de chez moi. Je n’ai jamais oublié ses paroles. J’ai beaucoup travaillé en France, mes premiers reportages m’ont conduit dans des hôpitaux de la région parisienne. Je n’avais pas besoin d’avoir du fric, il suffisait juste d’avoir du temps. Ça a été un enseignement important. Et puis ma grande rencontre, ça a été avec Guillaume Herbaut, photographe de ma génération qui venait juste de créer le collectif L’œil public, et organisait sa première exposition dans des laveries. Il avait passé une petite annonce dans Nova Magazine pour chercher des reportages à exposer, j’y ai répondu, j’ai fait partie de cette expo, et on ne s’est jamais quittés.

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables, ça fait partie de la visibilité des photographes qui agrègent une communauté autour d’eux. Et pas seulement pour des crowfounding. Ils peuvent aussi mobiliser leur communauté sur des sujets. Comme le journaliste David Dufresne qui s’est saisi du sujet des violences policières et, grâce au réseau, lui a donné une épaisseur qui a rejailli sur sa création avec un livre, Dernière sommation, et un film, Un pays qui se tient sage. Et puis il y a des projets qui existent sur des réseaux et permettent d’aller plus loin. Liker ou ne pas liker ? Les réseaux sociaux sont des espaces de monstration, mais peu de débat. Ils ont tendance à écraser cette dimension. C’est un enjeu important d’accompagner les étudiants à argumenter. Ça les bouscule, c’est un enjeu fragile où les gens se sentent facilement heurtés. Mais il faut continuer la conversation coûte que coûte. L’école est un endroit où l’on doit trouver les formes de l’achoppement. Il ne faut pas les laisser partir sans qu’ils aient eu accès à la discussion et à la nécessité de l’argument.

© Jérôme Cortie

Internet, c’est l’espace public

Je suis très attaché à la question du public. Je me suis toujours attelé à des projets qui ne soient pas restreints à la confidentialité de l’espace d’exposition, qui apporte un public convaincu. J’ai beaucoup exposé dans la rue, comme mon travail sur les réfugiés à la canopée des Halles, à Paris. J’ai tapissé le canal Saint-Martin avec mes photos sur la précarité du logement, ou encore Les morts de la rue sur les murs du Xe arrondissement parisien. Ce sont des choses importantes pour moi, il y a une visibilité dans l’espace public. Mais Internet, c’est aussi l’espace public. Il y a des projets qui ont plus de visibilité sur les réseaux : quand j’ai collé les photos des lieux de disparition de sans-abri à Paris, il y a des affiches qui ne sont restées que quelques heures, et c’est finalement les images de restitution de ce travail qui ont été le plus vues, sur les réseaux.

L’école Louis-Lumière est une très bonne formation, mes collègues sont très investis pour que les étudiants puissent bosser en sortant diplômé. Il y a plein de gens qui ne seront pas forcément photographes mais qui travailleront dans la photo, comme techniciens ou autre, et qui auront un travail. Si on veut devenir une star, c’est autre chose. Il n’y a pas de formation directe pour cela… Dans tous les cas il faut se poser la question de pourquoi on veut faire de la photographie. À quoi ça sert et qu’est-ce qu’on veut dire ? C’est la chose principale que j’enseigne. Il faut savoir d’où l’on parle, et quelle sa nécessité intérieure ? Il y a des centaines de photographes qui font des photos pour le plaisir, mais c’est autre chose. Il faut aussi maîtriser la technique. Mais ce n’est pas parce qu’il y a un bouton « enregistrement » sur les appareils photo que cela produit des vidéastes. Ce qui m’intéresse, c’est d’amener les étudiants à rendre la photo audiovisuelle, parce que les réseaux, les écrans les invitent à augmenter la photographie. C’est ça que je fais dans mon travail, et j’essaie de le partager avec eux.

Nous encadrons (avec les autres professeurs de l’équipe pédagogique) les étudiants conduisant un projet personnel sur trois mois, depuis la formulation de l’idée jusqu’à la production et la postproduction, en passant par la constitution du dossier de production et la recherche de partenaires. L’objectif ? Réaliser une expo collective. C’est une forme de coaching individuel avec un élargissement collectif pour l’exposition. La scénographie est un enjeu important d’évolution pour les photographes, c’est aussi l’endroit où ils apprennent le dialogue entre l’image et le son. Même quand on parle de Réalité Virtuelle VR, c’est passionnant, mais ça ne reste que des outils. Et il faut toujours se poser la question : Au service de quel propos ? Comment affecte-t-on le spectateur ? Avec quelles sensations ? Chaque innovation doit être interrogée pour savoir comment elle peut être utile au récit. Il ne s’agit pas d’être asservi à l’innovation.

De mon côté, enseigner m’apprend à ne pas m’encrouter, à rester en veille, à m’intéresser à ce qui intéresse les étudiants. À ne pas vieillir sans m’intéresser au monde dans lequel je vis. J’ai plaisir à transmettre, et grâce à eux je découvre des choses, je me mets à jour techniquement…

© Jules Nguyen

La curiosité des images

Si j’avais des conseils à donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans la photo, je leur dirais d’abord de faire des images, et de regarder tout. Moi je regarde les livres, les journaux, les réseaux, même les brochures de supermarché, comment je reçois ces images, lesquelles m’impactent ou pas, desquelles je me lasse, c’est très important d’avoir une veille permanente, d’avoir la curiosité des images, de poser la question de pourquoi elles sont bien ou pas, pourquoi elles me touchent ou pas. Il faut aussi montrer son travail pour avoir des retours, apprendre à éditer. Si on a la chance de faire une école, c’est la possibilité d’accéder à du matériel et de la technique.

Les stages aussi sont importants, et il y en a à Louis-Lumière. Quand j’étais étudiant, j’en ai fait plusieurs, dont un à Magnum. C’était génial, je pouvais voir les planches contacts des photographes, j’ai même classé les archives de René Burri ! Ce qu’il y a d’intéressant à être enseignant et producteur, c’est que les deux s’alimentent. Le fait d’enseigner m’évite de m’encrouter, maintient la veille ; et en étant producteur, j’apporte aux étudiants des choses connectées à ce qu’ils vont vivre. Une belle dialectique !

© Madeleine Catteau

© Jérôme Cortie

© Ana Lefaux

© Image d’ouverture : Ana Lefaux