Inspiré par une étude scientifique documentant les rêves des non-voyants, le duo de photographes italiens Mattia Parodi et Piergiorgio Sorgetti imaginent The Missing Eye. Une exploration expérimentale de ce que l’œil perçoit, et de ce qu’il ressent. Cet article est à retrouver dans notre dernier numéro.

En 2005, Helder Bértolo, aujourd’hui chercheur à l’université Complutense de Madrid, s’était interrogé sur notre perception du visuel. Dans une publication scientifique, il avait étudié nos fonctions cognitives et questionné l’origine même de notre vision. Au cœur de ses recherches se trouvaient le monde des rêves et la manière dont celui-ci s’anime, selon la capacité des sujets à voir. S’appuyant sur les découvertes des scientifiques Deutsch, Jastrow ou encore Kerr, il avançait alors : « Puisque pour les voyants, l’expérience du rêve est associée à l’activité visuelle, il est logique de penser que les aveugles ne rêvent pas. Cette affirmation a pourtant été réfutée par de nombreux auteurs – il est désormais reconnu que les non-voyants font des rêves vifs et engagés. » Plus passionnant encore, bien que certaines hypothèses portent à croire que les sujets nés aveugles rêvent sans images, à l’aide de leurs autres sens, des analyses effectuées par William Domhoff en 1996 montrent au contraire qu’ils vivent une expérience tactile, auditive, kinesthésique, et même visuelle. Helder Bértolo avait alors imaginé une nouvelle simulation en demandant à deux groupes de personnes – l’un composé de non-voyants de naissance, et l’autre de voyants – de dessiner une représentation de leurs songes, ainsi qu’une figure humaine. « La conclusion est claire : les aveugles sont non seulement capables de décrire verbalement le contenu visuel de leurs rêves, mais ils peuvent aussi fournir, par le dessin, une représentation graphique de ce contenu. Une corrélation négative significative entre le contenu visuel des rêves et la puissance alpha [une oscillation électroencéphalographique résultant de l’activité électrique du cerveau », ndlr] a été trouvée dans les deux groupes », précise-t-il.

Une faculté à « voir le monde » sans expérience précédente, qui indiquerait l’existence d’un univers visuel présent en dehors de notre perception. « Cela implique en fait que les aveugles congénitaux sont capables d’utiliser les modalités des autres sens et d’intégrer ces paramètres au système visuel pour produire des concepts à même d’imiter la représentation graphique », poursuit le chercheur. Si, pour lui, « le débat autour de la représentation mentale est loin d’être achevé », de telles hypothèses confirment que la notion de « voir » pourrait être distendue, transformée. Alors que les non-voyants reconnaissent utiliser, d’après le scientifique, « le terme “voir” de manière métaphorique dans leur quotidien », leur production d’images mentales ne doit pas être remise en cause. « Ces sujets sont d’ailleurs des éléments importants à la compréhension des nombreux mécanismes de l’image », ajoute-t-il. Mais comment, alors, différencier la représentation imagée du réel ? D’où provient cette faculté à discerner des éléments visuels, alors qu’on n’a jamais aperçu le monde ? Les autres sens sont-ils suffisants pour parvenir à se représenter des récits, des détails ?

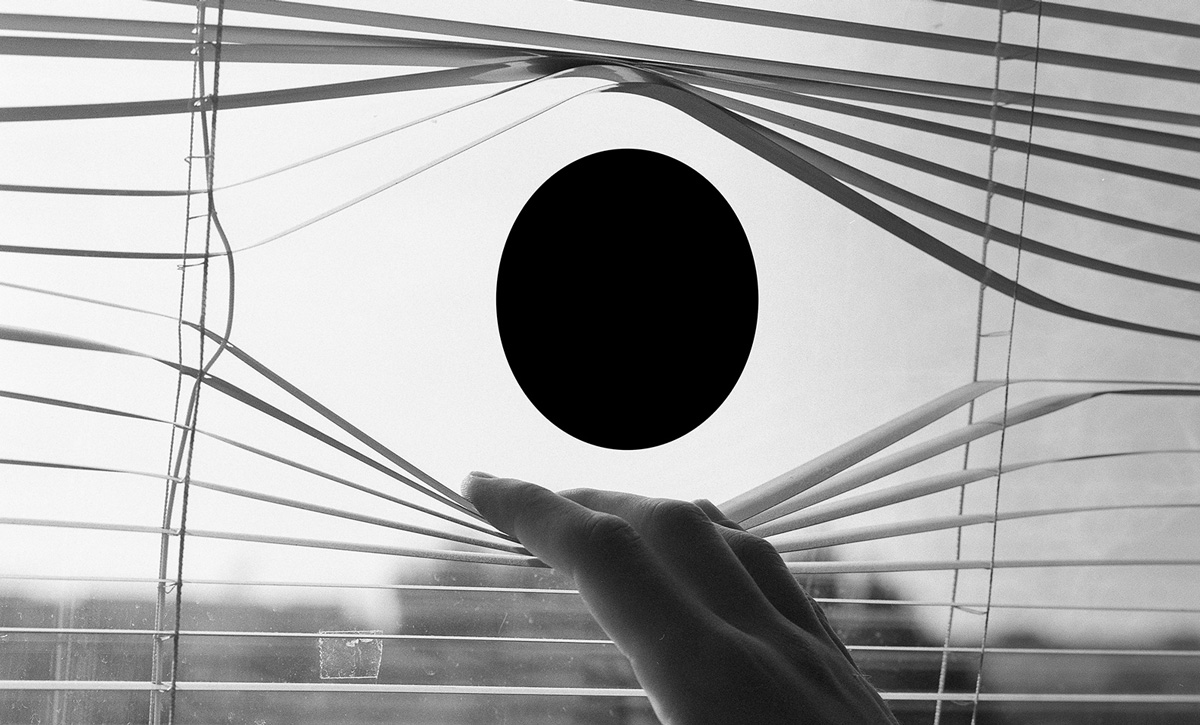

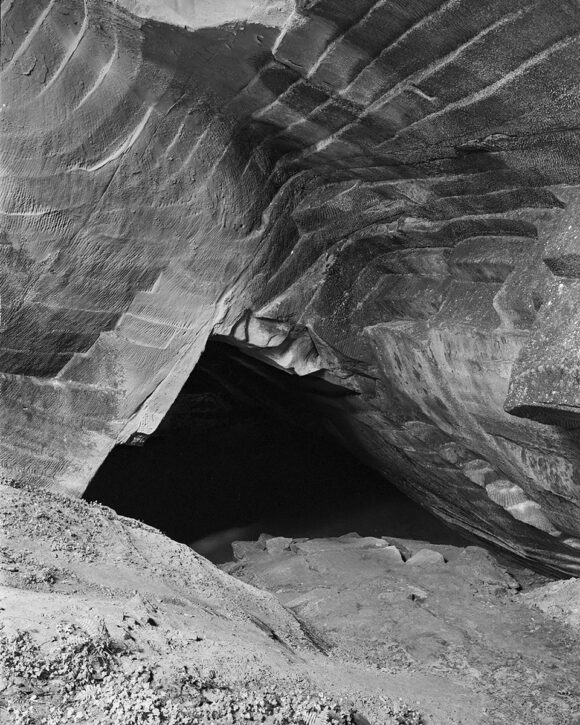

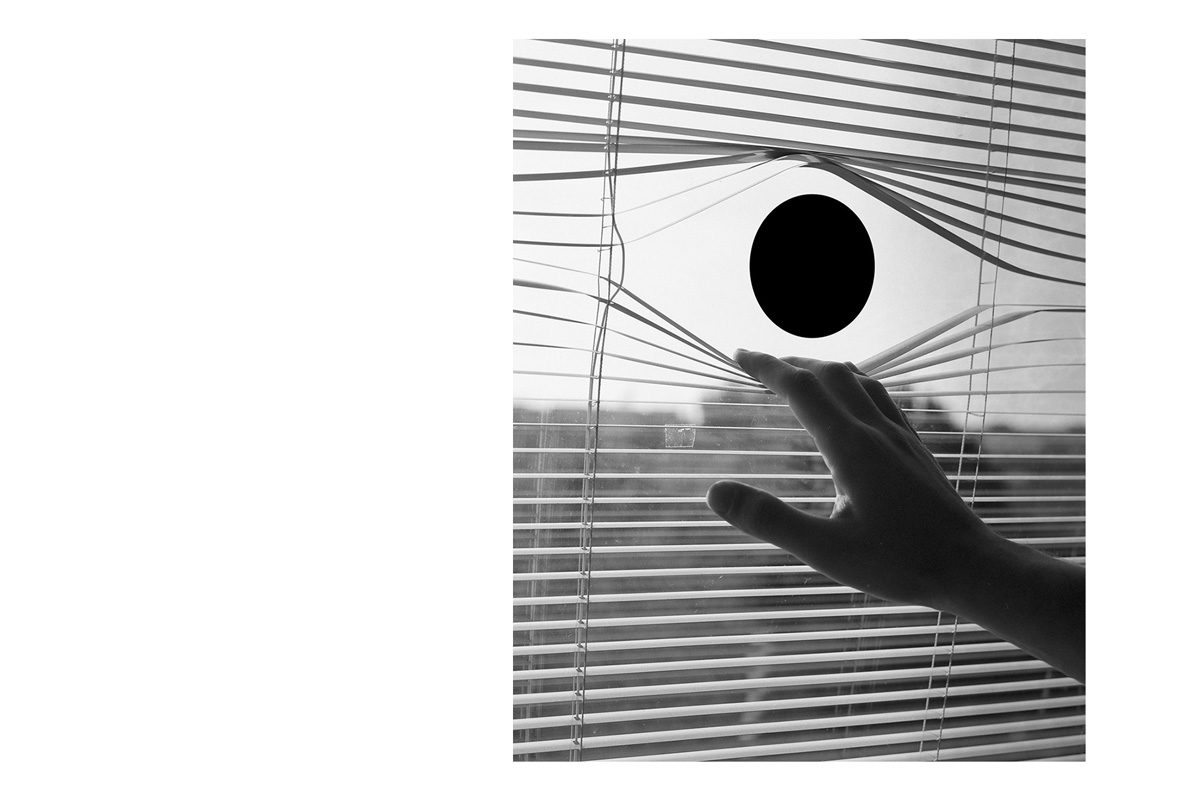

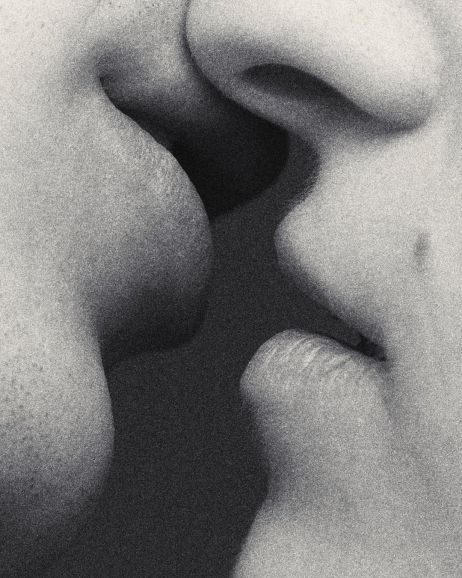

Mattia Parodi et Piergiorgio Sorgetti se sont rencontrés à l’Institut supérieur des industries visuelles d’Urbino, en Italie. Ils étudiaient alors tous deux la photographie et l’héritage culturel. Là-bas, ils ont pris l’habitude de se confronter aux mêmes sujets, et démarrent, naturellement, une collaboration – d’abord inconsciente. Passionnés par l’image, sa formation et sa survie dans le temps, les auteurs se lancent alors rapidement dans un projet de longue haleine, intitulé The Wound. Une série rythmée par les recherches d’Aby Warburg, historien de l’art connu pour avoir commencé à définir l’iconologie, et de Georges Didi-Huberman, philosophe et auteur d’une trentaine d’ouvrages sur l’histoire et la théorie de l’image. « Puis, à un moment, nous nous sommes arrêtés sur certains concepts fondamentaux, tels que la trace, la latence de l’image et sa sensorialité, précisent-ils. En orientant nos recherches vers des angles plus spécifiques, nous avons découvert l’article du professeur Helder Bértolo, intitulé “Visual Imagery Without Perception?”, qui répondait à toutes nos questions sur les limites de l’image rétinienne, en soulignant le fait que les aveugles voient dans leur rêve. Cette lecture a marqué le début de quatre ans de travail, autour de la création de l’image, et de son lien fort avec les autres sens et/ou les mécanismes intellectuels. » Naît alors The Missing Eye. Une réponse expérimentale à l’essai scientifique du chercheur, publié sous la forme d’un livre aux éditions Witty. « Le médium photographique est, d’une certaine manière, le bon médium pour interroger notre perception du réel, car l’image photographique soulève des questions. Elle tente de se distancier des perceptions les plus logiques et descriptives de notre environnement », précisent-ils.

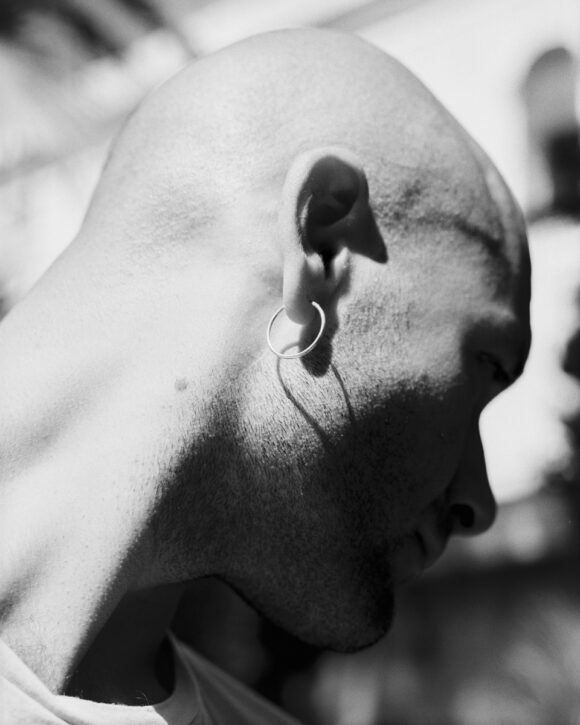

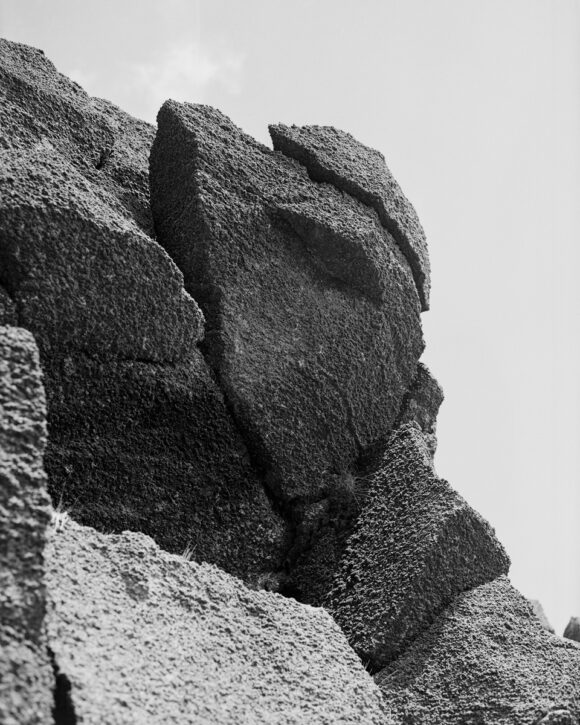

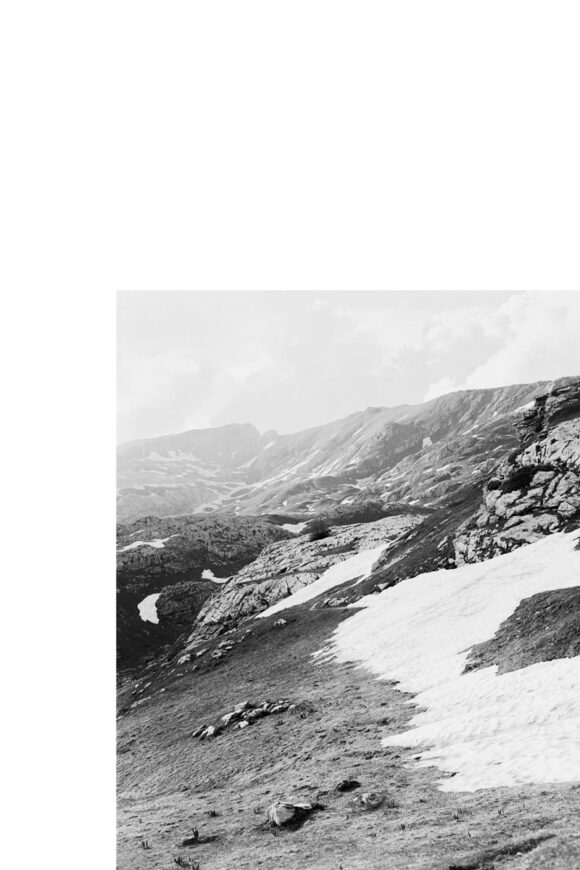

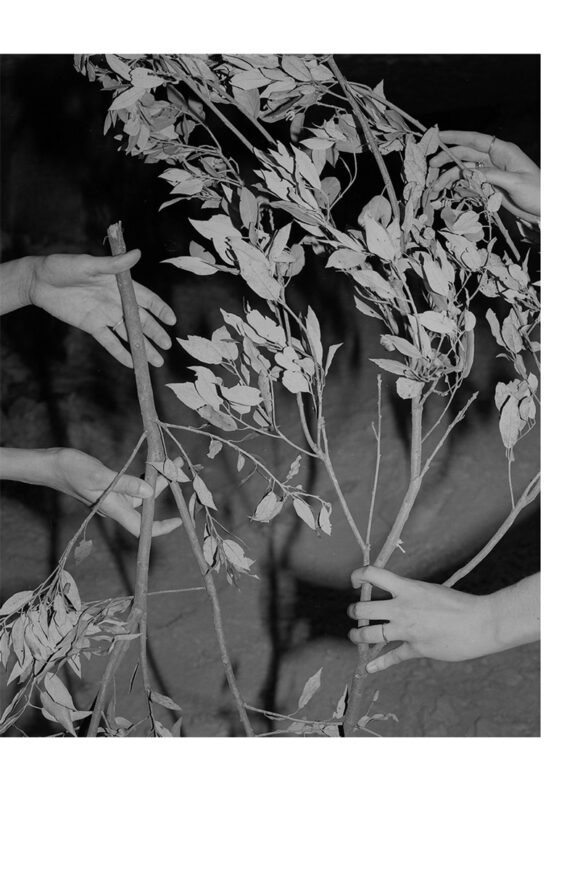

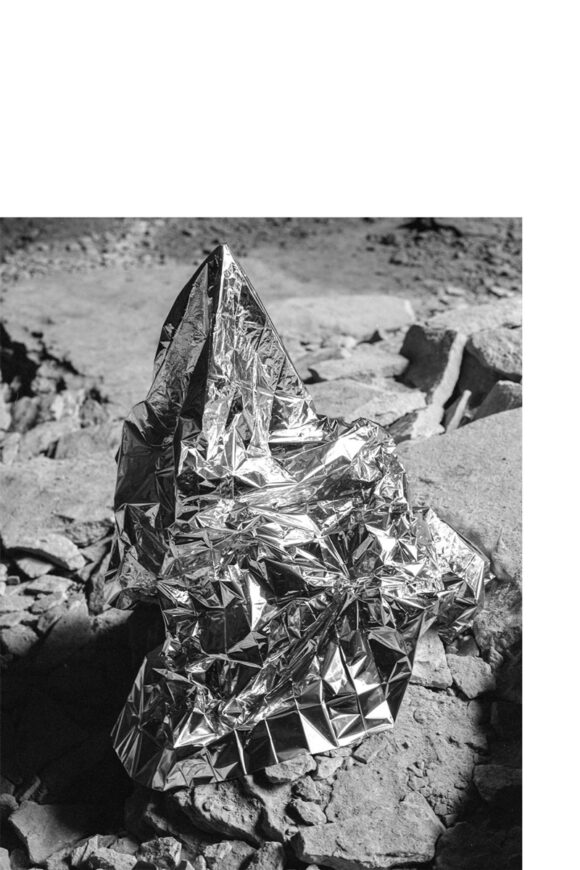

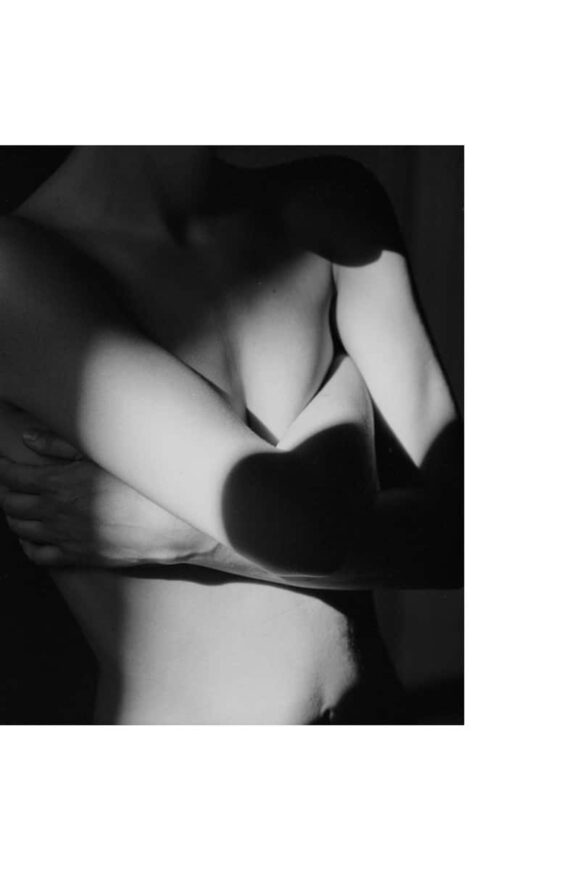

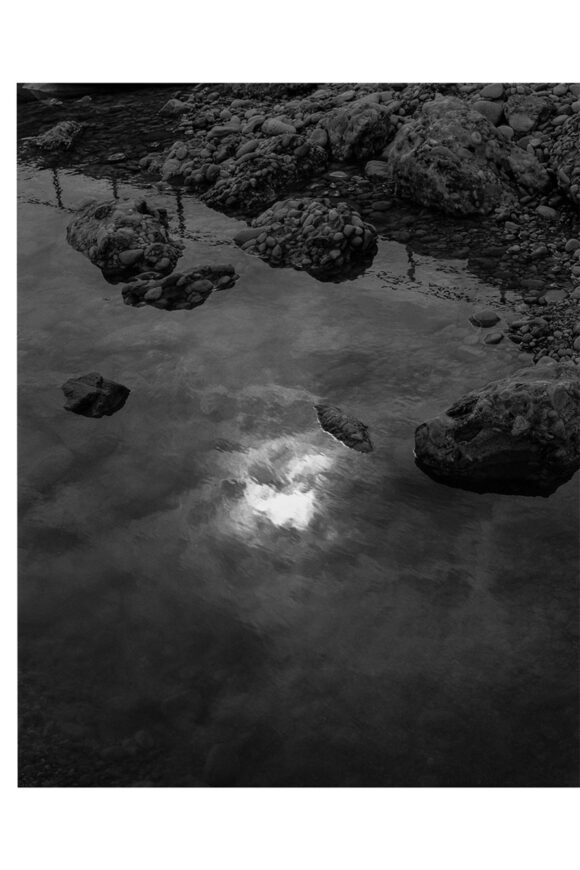

Et pour déconstruire cette idée de perception, Mattia Parodi et Piergiorgio Sorgetti proposent, à travers leur ouvrage, une immersion dans un univers onirique. « Nous avons travaillé à contre-courant de ce que l’on attend habituellement de l’image photographique, c’est-à-dire sa force descriptive, son objectivité, son statut de preuve. Nous voulions au contraire susciter une sensation de distance, loin de l’évidence du regard », expliquent-ils. Shootées au moyen format, les images de The Missing Eye se déchiffrent comme des scènes de rêve. En utilisant le noir et blanc, connu pour sa dimension surréaliste et graphique, chère à de nombreux photographes, les auteurs capturent des éléments de l’ordinaire. Des détails, des gros plans qui, privés de leur contexte, deviennent des figures chimériques sur lesquels le regardeur trébuche, prisonnier d’un songe. « L’activité onirique fonctionne à la manière d’un montage continu, au sein duquel les fragments de souvenirs et les impulsions sensorielles s’ajoutent les uns aux autres et créent, pour le rêveur, une fausse réalité. La répétition, la découpe et la recomposition sont des parties de la structure du songe. Elles ont constamment guidé notre travail à travers les différents stades de sa réalisation », commentent les artistes. Au fil des pages, la narration est absente, confuse. Elle refuse son rôle premier – celui de guider le lecteur – pour le perdre dans les méandres du subconscient. « Nous avons aussi joué avec la récurrence : spatiale, lorsqu’un même sujet est photographié de différents points de vue ; et temporelle, lorsque celui-ci est shooté à des moments différents. L’objectif ? Rendre toute notion d’espace et de temps indéchiffrable en créant des sensations de déjà-vu, des diversions et des distractions qui imitent les mécanismes du rêve », confient- ils. Une inquiétante étrangeté imprègne ainsi The Missing Eye. Elle apporte une fausse sensation de familiarité et propage le doute dans les esprits : que vois-je ? Ces clichés sont-ils des retranscriptions fidèles de notre monde ? Du réel ? Ou ne sont-ils que des perceptions, transformées, mutées par le cerveau humain ? Comment discerner le vrai du faux, le rêvé du vécu, lorsque nos yeux nous mentent ? Lorsqu’ils ne perçoivent d’ordinaire que du noir ?

Cet article est à retrouver dans son intégralité dans Fisheye #48, disponible ici.

© Mattia Parodi et Piergiorgio Sorgetti