Corps déconstruits, tableaux pop, archives remises au goût du jour, collages réinventant le nu et l’érotisme… La photographie queer ne cesse de repousser les frontières du médium pour expérimenter en toute liberté. Lumière sur le phénomène, à travers les œuvres de Damien Blottière, Pacifico Silano et Savana Ogburn. Cet article est à retrouver dans notre dernier numéro.

1917, Hannah Höch rencontre l’écrivain Raoul Hausmann, qui la présente aux dadas de Berlin – un groupe d’artistes formé au lendemain de la Première Guerre mondiale, désirant, à travers l’hybridation d’un large panel de médiums, tourner en dérision les idéaux de leur société. Rapidement incluse dans le mouvement, elle y conçoit ses collages et photomontages à partir d’images trouvées dans les médias de l’époque. Des œuvres questionnantles notions de genre et de féminité.

1943, Ray Johnson, artiste conceptuel américain, lance la mode de l’art postal, une correspondance créative nécessitant les services de la poste pour envoyer des lettres décorées à ses interlocuteurs. Un moyen pour l’artiste d’explorer ses propres obsessions, et de fonder une culture à part, profondément inspirée par l’identité queer.

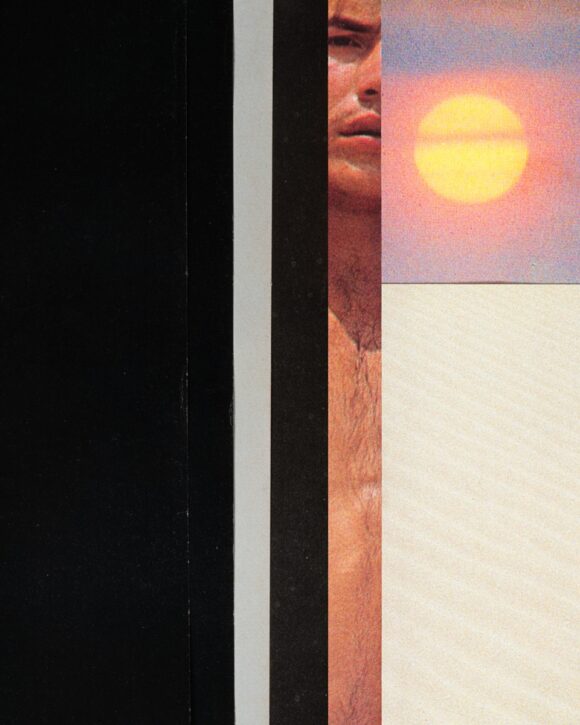

1970, La sexualité se libère. Les magazines érotiques gays se multiplient et inspirent les auteurs à jouer avec les corps, à pousser l’érotisme à son paroxysme.

1988, Face à une intolérance grandissante, Gran Fury, un collectif d’artistes et de designers, voit le jour au sein d’Act Up (l’AIDS Coalition to Unleash Power, une association internationale de lutte contre le sida) et joue avec la réappropriation d’œuvres emblématiques pour diffuser un mes- sage d’amour au cœur d’une société en crise.

1990, Riot Grrrl, un groupe punk féministe lance un zine et invite ses lecteurs à « faire de l’art à partir de ce qu’il a à portée de main ».

2010, Grâce à l’avènement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, le collage et sa grande histoire gagnent en popularité. Sur Instagram, nombreux sont les créateurs à s’essayer à l’art numérique et à déconstruire les corps, les visages, pour imaginer des portraits étranges, jouant avec les normes.

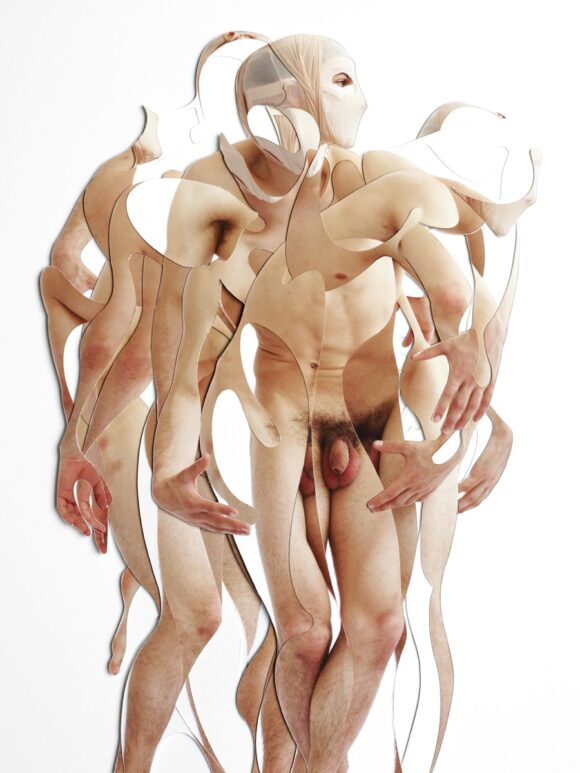

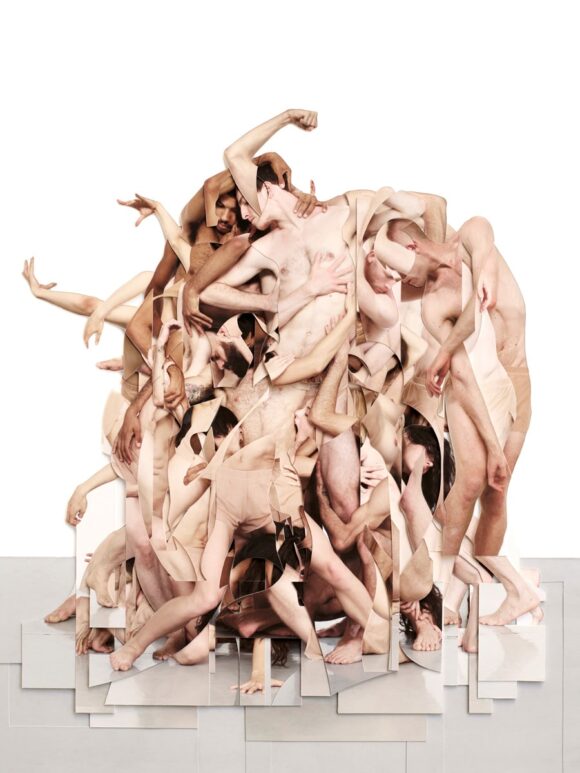

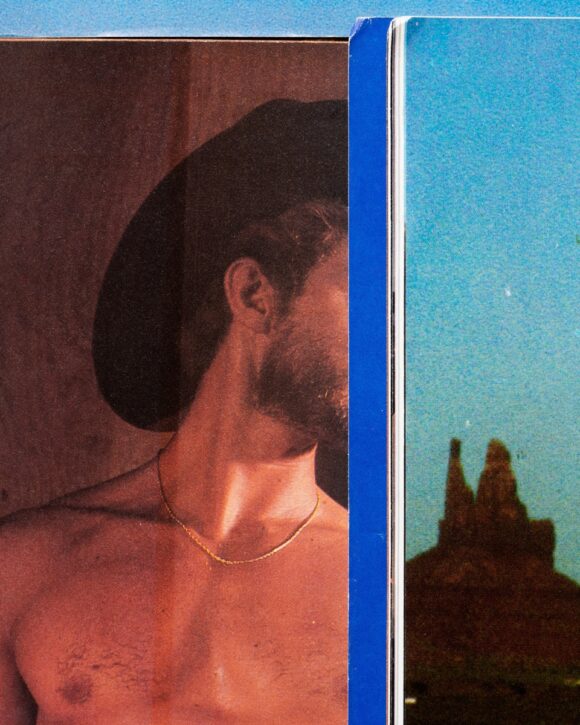

© à g. Damien Blottière, à d. Pacifico Silano

« L’histoire la plus intéressante à raconter – plutôt que de penser la photographie queer comme quelque chose de nouveau – a à voir avec la manière dont la technologie et le médium ont été utilisés par les personnes de cette communauté. Qu’il s’agisse d’un simple goût pour celle-ci – je pense notamment aux magazines de bodybuilding des années 1950, qui n’étaient à l’origine pas destinés à cette audience et font désormais partie de l’univers queer – ou d’une véritable participation au mouvement. Il faut l’appréhender dans son ensemble, la suivre dans ses évolutions, en fonction des changements sociétaux et politiques, ou même de sa localisation géographique », déclare Ben Miller, écrivain et historien installé à Berlin, spécialisé dans la libération gay au sein du monde anglophone. Pour l’expert, la définition même de « queer » semble liée, de manière assez instinctive, à l’expérimentation plastique. « Au sens théorique du terme, il s’agit d’une rupture radicale avec la manière dont les corps sont assignés et compris – des croyances qui datent souvent du 19e siècle. Une rupture qui permet de repenser le genre, le sexe et l’idée d’un corps qui serait d’une certaine manière plastique, modulable, transformable. Il faut garder à l’esprit que les différentes capacités, à la fois normales et non normatives, d’un corps sont des thèmes récurrents dans de nombreux mouvements artistiques queers », rappelle-t-il.

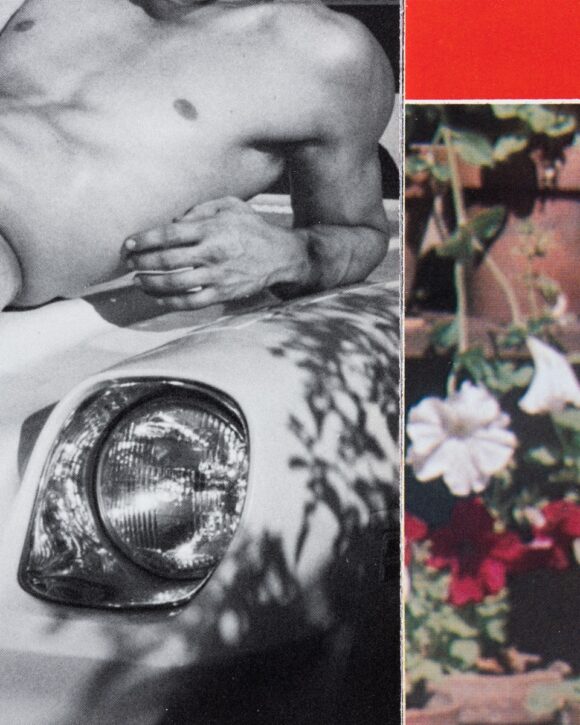

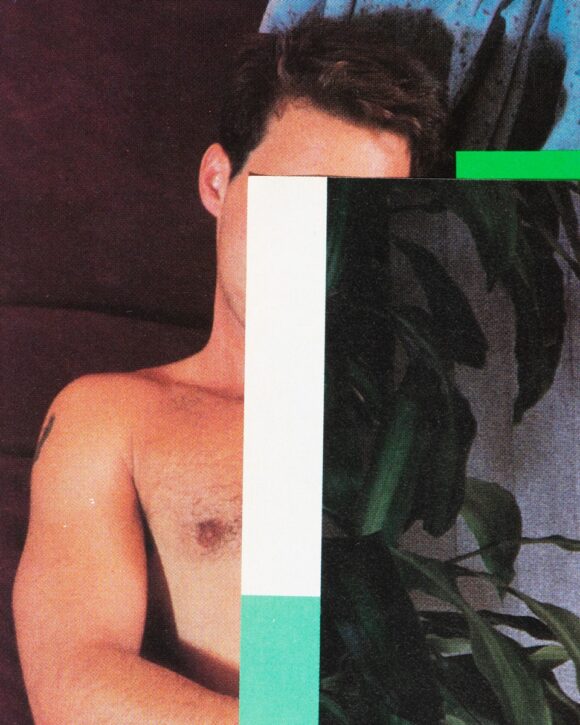

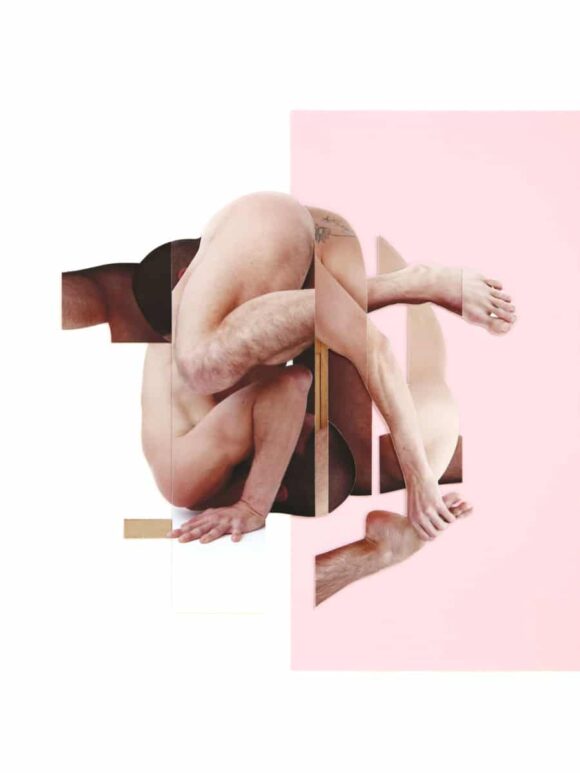

Et c’est justement ce rapport au corps, cette ouverture vers un champ des possibles illimité, qui inspire Damien Blottière, Pacifico Silano et Savana Ogburn, trois artistes queers travaillant avec le collage et le corps pour mettre en images leur vision. Pensée à part, comme un élément complémentaire du 8e art – notamment parce qu’il réutilise des images et s’approprie des œuvres pour les reconstruire –, la pratique se démarque. Elle intrigue et divise, joue avec la porosité entre les disciplines et fait dialoguer arts plastiques, numériques et photographie plus classique. Un outil rêvé pour une communauté bridée, inter- dite de se dévoiler au grand jour. Car lorsqu’on doit cacher sa différence, quel autre moyen que l’art pour la crier au monde ? « Découper, plier, coller, empiler les images me per- met de pénétrer véritablement le langage photographique. J’ai commencé ce travail pour rendre hommage à mon oncle, mort du sida. Cela m’a poussé à repenser la manière dont je pouvais aborder les notions de solitude, d’envie, et de mélancolie queer face à la crise du VIH », confie Pacifico Silano qui, depuis 2012, n’a jamais repris une seule photo, préférant créer avec l’extraordinaire banque de données déjà existante. Pour Savana Ogburn, le collage, les décors stylisés et les costumes jouent avec la notion de « façade du genre ». « La philosophe américaine Judith Butler, qui est à l’origine de ce terme, défend que le genre est une performance, qu’il n’est pas inné, mais acquis, et influencé par notre culture. Le collage est pour moi une manière esthétique de créer un monde artificiel qui me donne du pouvoir », assure-t-elle. Colorées, baroques et résolument pop, ses créations – auto- portraits comme shootings de drag-queens – flirtent avec le surréalisme pour donner à voir la personnalité de celles et ceux qu’elle capture.

© à g. Pacifico Silano, à d. Savana Ogburn

Mais plus qu’une manière de célébrer l’altérité, le rôle du collage, et son rapport unique au sensoriel, l’inclut de facto dans une approche queer de l’art. En 2016, le Leslie- Lohman Museum – musée new-yorkais dédié à l’art gay et lesbien – accueillait Cock Paper Scissors, une exposition collective dédiée à cette pratique. Ses curateurs (David Evans Frantz, Lucas Hilderbrand et Kayleigh Perkov) affirmaient à l’époque que « l’action même de faire se toucher et coller ensemble des images venues de magazines pornographiques pour inventer de nouveaux mondes, le fait de littéralement provoquer le contact entre des éléments venus de sources différentes grâce à des substances poisseuses » faisait du collage une pratique résolument queer. Une conviction partagée par Damien Blottière. « Dans un monde où le digital n’existait pas encore, j’ai dû me concentrer sur l’expérimentation et le perfectionnement du collage par la matière, et les contraintes liées à l’utilisation de celle-ci. En résulte un objet physique que je continue d’explorer aujourd’hui. Je m’attache à l’humain dans sa forme et dans sa chair. Le corps est l’enveloppe de notre existence. Et j’engage moi- même mon corps, mes sentiments et mon imagination de façon très intense dans mon travail », confie l’artiste, qui utilise également le dessin, la peinture et le patronage (le passage de la 2D à la 3D des collections textiles, en mode)

dans ses œuvres. Savana Ogburn, quant à elle, a d’abord perçu le collage comme un moyen de « voir plus grand » en attachant des morceaux de papier sur ses photos pour les amplifier. Aujourd’hui, les montages qu’elle réalise lui permettent « de créer des personnages, de leur inventer des histoires et de les combiner avec de multiples références pop contemporaines : mes modèles sont des amalgames de tout ce que j’aime », précise-t-elle. En s’appropriant l’imagerie vintage des magazines homosexuels des années 1970, Pacifico Silano s’exerce de son côté à construire « des métaphores autour de l’absence et de la présence – deux notions qui transparaissent des tableaux que je conçois », explique- t-il. Préférant la suggestion à l’image pornographique pure, ses montages dévoilent avec une délicatesse inattendue sa propre lecture de l’érotisme. Un rapport au sensuel travaillé jusque dans la mise en page de son livre, I Never Saw the Sunshine, plié en accordéon, faisant de son travail une sculpture étirable ad libitum. Selon Ben Miller, enfin, le collage et l’assemblage de différentes matières rappellent les conflits passés au sein de la communauté. « L’art engagé est parfois perçu comme insuffisamment radical pour certains membres d’un même mouvement, rappelle-t-il. Avec le recul, on a tendance à oublier ces tensions et à percevoir un courant dans sa globalité, mais il est intéressant de se souvenir des différends qui ont pu exister. »

Cet article est à retrouver en intégralité dans Fisheye #51, disponible ici.

© à g. Savana Ogburn, à d. Damien Blottière

© à g. Pacifico Silano, à d. Savana Ogburn

© à g. Damien Blottière, à d. Savana Ogburn

© à g. Damien Blottière, à d. Pacifico Silano

Image d’ouverture : © à g. Damien Blottière, à d. Pacifico Silano