Luc Delahaye, ancien grand reporter devenu artiste, transforme le regard documentaire en une méditation silencieuse sur le monde. De ses images de guerre aux portraits anonymes, son œuvre interroge la durée, le souvenir et la place du ou de la spectateur·ice. Une rétrospective exceptionnelle lui est consacrée au Jeu de Paume, à Paris, jusqu’au 4 janvier 2026, offrant un parcours immersif dans cette esthétique singulière où le silence devient langage.

Né à Tours en 1962, Luc Delahaye s’impose d’abord comme l’un des grands photojournalistes de sa génération. Dans les années 1990, il couvre les guerres, de la Bosnie à l’Afghanistan, et rejoint l’agence Magnum, dont il incarne l’exigence documentaire. Mais dès la fin de la décennie, il s’éloigne progressivement de la presse pour chercher une autre voie, moins liée à l’actualité immédiate et davantage ouverte à une temporalité longue, réflexive. Cette transition l’amène à explorer des formats et des dispositifs qui rompent avec les codes du reportage classique. Ses premiers livres d’auteur – Portraits/1 (1996), Mémo (1997), L’Autre (1999) – témoignent déjà de cette volonté de mise à distance : portraits de sans-abris en Photomaton, nécrologies de victimes bosniennes, voyageur·euses anonymes du métro photographié·es à leur insu. L’opérateur se retire, le regard se dépersonnalise. L’image devient moins un cri qu’une trace, moins un récit qu’une surface de silence.

À partir de 2001, Luc Delahaye adopte l’appareil panoramique. Ce choix technique influe sur son rapport au réel : ses photographies, souvent de très grand format, ouvrent un espace de vision élargi. Le ou la spectateur·ice se trouve face à la scène, tenu·e à distance mais immergé·e dans un champ de détails qui favorisent une lecture lente et complexe. Le camp de réfugié·es, la réunion diplomatique ou la cérémonie de funérailles apparaissent comme des paysages humains, où l’histoire collective dépasse les destins individuels. Après 2005, son travail s’oriente vers des compositions plus élaborées, parfois constituées de fragments numériques assemblés pendant des mois. L’atelier devient alors un lieu central : loin des zones de guerre, c’est sur l’ordinateur que l’image s’écrit, comme une page de roman visuel. Pourtant, chaque œuvre reste datée du jour de la prise initiale, signal d’une fidélité tenace à l’instant vécu. De la Syrie à l’Ukraine, du Sénégal à la Cisjordanie, Luc Delahaye poursuit ce qui pourrait se lire comme une chronique du monde en tumulte. Mais cette chronique n’a rien du reportage direct : elle interroge le statut de l’image, sa capacité à rendre compte d’une réalité insaisissable sans prétendre la dominer.

Une esthétique de l’intervalle

Parmi les nombreux aspects de son œuvre, celui du silence paraît particulièrement fécond. Les images de Luc Delahaye ne cherchent ni l’effet spectaculaire ni la dénonciation explicite. Elles imposent au·à la spectateur·rice un ralentissement, une écoute intérieure. C’est dans ce retrait que s’opère ce qu’il appelle « une unité silencieuse avec le réel ». Prenons l’exemple de Soldats de l’armée syrienne, Alep, novembre 2012, œuvre montrée pour la première fois en 2025. Composée à partir de prises effectuées en pleine guerre, elle fut retravaillée plus de dix ans plus tard. Le résultat frappe par sa densité : la scène n’est pas une capture instantanée de la violence, mais une recomposition où chaque détail respire la durée, la fatigue, l’épaisseur du vécu. Le silence qui en émane ne nie pas l’horreur ; il la rend presque palpable, comme si le cri se transformait en une vibration muette. Ce silence n’est pas absence de discours : il est langage.

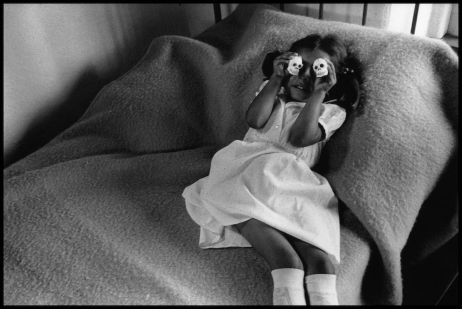

Dans ses panoramas comme dans ses compositions récentes, Luc Delahaye refuse l’effet dramatique immédiat pour préférer une neutralité apparente. Mais derrière cette neutralité s’ouvrent des failles : le regard d’un·e enfant, la lassitude d’un soldat, la fixité d’un visage anonyme. Chaque détail devient indice, appel à une lecture politique et sensible. On pourrait dire que l’artiste construit une esthétique de l’intervalle : entre la prise de vue et la recomposition, entre la guerre et son souvenir, entre le tumulte et le silence. C’est dans cet entre-deux que réside la singularité de son travail. Ses photographies ne donnent pas une vérité unique ; elles créent un espace d’incertitude, un temps suspendu où le ou la spectateur·rice doit habiter l’image plutôt que la consommer.

Cette approche rejoint une dimension éthique : en ne saturant pas le visible de pathos, Luc Delahaye laisse à celles et ceux qui regardent la responsabilité de se confronter à la complexité du réel. Ses œuvres ne hurlent pas, elles persistent. Elles nous rappellent que l’image, loin d’être seulement une preuve ou un choc, peut être une méditation. Luc Delahaye occupe une place singulière dans l’histoire de la photographie contemporaine. Ancien grand reporter devenu artiste, il a déplacé les frontières entre document et art, témoignage et composition. Son œuvre, nourrie de conflits, de migrations, de cérémonies officielles ou de gestes quotidiens, ne se contente pas de « montrer ». Elle invente un langage où le silence et l’absence sont au cœur de la représentation. Dans un monde saturé d’images et de bruit, elle nous rappelle l’importance d’un regard attentif, lent, capable d’accueillir le réel dans toute son ambiguïté.