Jusqu’au 6 avril 2025, l’espace Le Molière accueille unRepresented by a ppr oc he. Comme son nom le suggère, le salon s’intéresse aux artistes qu’aucune galerie ne représente. Toutes et tous se distinguent également par leur approche expérimentale du médium.

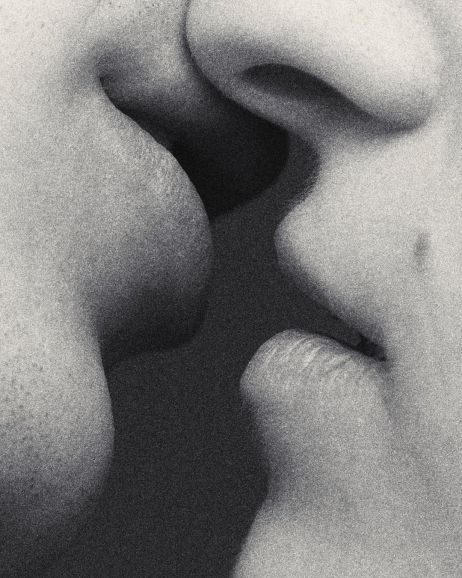

En ce moment même, unRepresented by a ppr oc he investit l’espace Le Molière, au cœur du premier arrondissement parisien. Pour la troisième année consécutive, le salon fait la part belle aux photographes qui se plaisent à expérimenter avec le médium. Quoique les sujets diffèrent, les œuvres présentées ont en commun d’éveiller les sens. Elles invitent à prendre le temps de regarder autrement, à apprécier des textures qui suscitent parfois la curiosité et donnent envie d’être touchées du bout des doigts. Comme le souligne Emilia Genuardi, la fondatrice et directrice de l’événement, ici, « la photographie est souvent détournée, hybridée ou réinventée à travers des procédés techniques et des supports variés. Se dessine alors une volonté commune : interroger la nature de l’image, sa matérialité et son pouvoir de transformation, tout en ouvrant de nouvelles voies d’exploration artistique et narrative ».

Jusqu’à dimanche soir, le public peut découvrir les compositions singulières de Jordan Beal, Jérémie Bouillon, Gaëlle Cueff, Anna Rosa Krau, Julie Laporte, François Laxalt, Hélène Petite, Flore Prébay, Patrick Rimond, Chloé Sharrock, Elisa Valenzuela, Fanny Béguély, Léa Rivera Hadjes, Jean Claude Wouters et Tis Zamler-Carhart & Vitaly Zamler. Chacune de ces quinze expositions s’inscrit en dehors des systèmes établis. Si aucune galerie ne représente ces artistes, toutes et tous peuvent compter sur le soutien de mécènes qui s’engagent dans la création contemporaine.

Un entre-deux qui laisse place à la réflexion

Certaines thématiques semblent toutefois lier certaines expositions : l’exploration de paysages-états d’âme et le flux des images. Dans une petite salle située à l’étage, Gaëlle Cueff présente ainsi Le Tremblé du souvenir, une série tout en délicatesse qui s’intéresse à « l’épaisseur du temps » et aux réminiscences qui le compose. Un cabinet de curiosité réunissant des coquillages à l’apparence fragile, sur lesquels des forêts ou des silhouettes se dessinent, fait face à une nature nimbée d’une brume colorée. Ce flou résulte d’une succession de couches de cire qui apportent une sensualité à la matière, chère à l’autrice. Au fil des mois, les tirages sont voués à évoluer. Ils s’opacifieront et demanderont à être nettoyés à la chamoisine. Ce soin nécessaire rappelle finalement l’aspect changeant et même vivant de la mémoire. À mesure que les jours passent, les contours de ces vestiges de l’esprit se modifient. Ils témoignent d’une réalité qui n’existe que dans un regard.

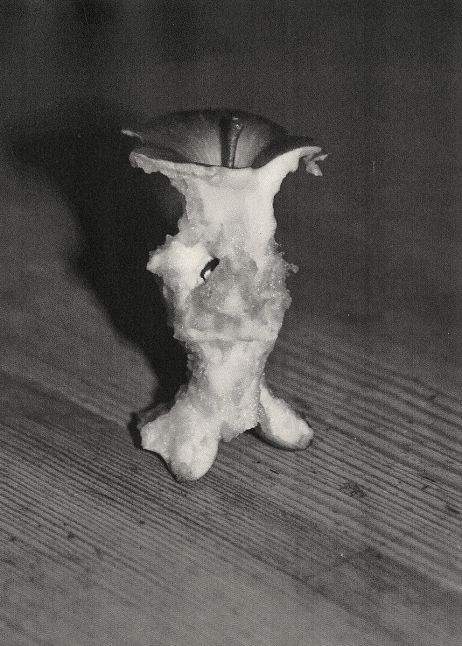

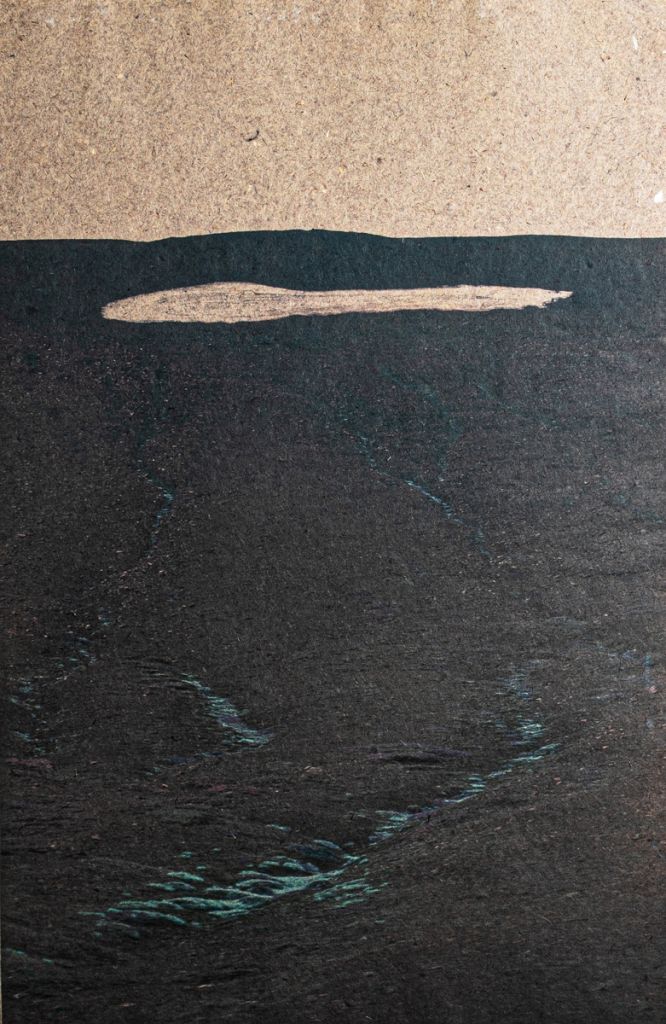

Dans un autre genre, Flore Prébay matérialise l’éphémère dans une série sensible. Deuil blanc, le deuil avant le deuil évoque la maladie de Charcot dont sa mère est atteinte et l’impossible préparation à sa disparition. Dans le lointain, celle-ci apparaît sur du papier brun, fait à la main par l’oncle de l’artiste. Le support, ponctué de touches de peinture, traduit « l’expérience de la fragilité ». La mer, qui se dévoile sur nombre des images, a la couleur de l’encre. Le rivage, tout aussi sombre, contraste avec l’écume et le ciel. Les vagues, figées dans leur roulement, soulignent l’impression d’être coupé dans un élan, d’être soudainement arraché au temps. La dualité permanente nous plonge alors dans un entre-deux qui laisse place aux doutes et invite à la réflexion.

Différentes facettes d’une même image

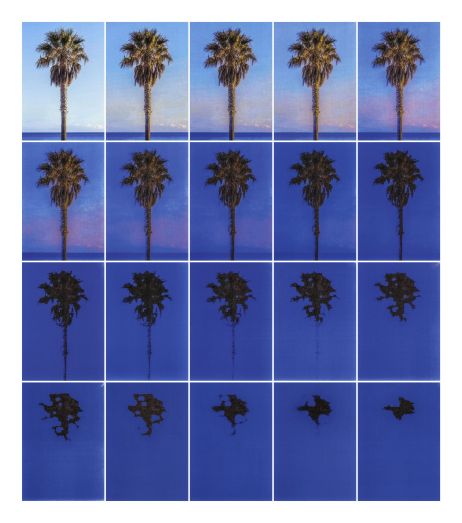

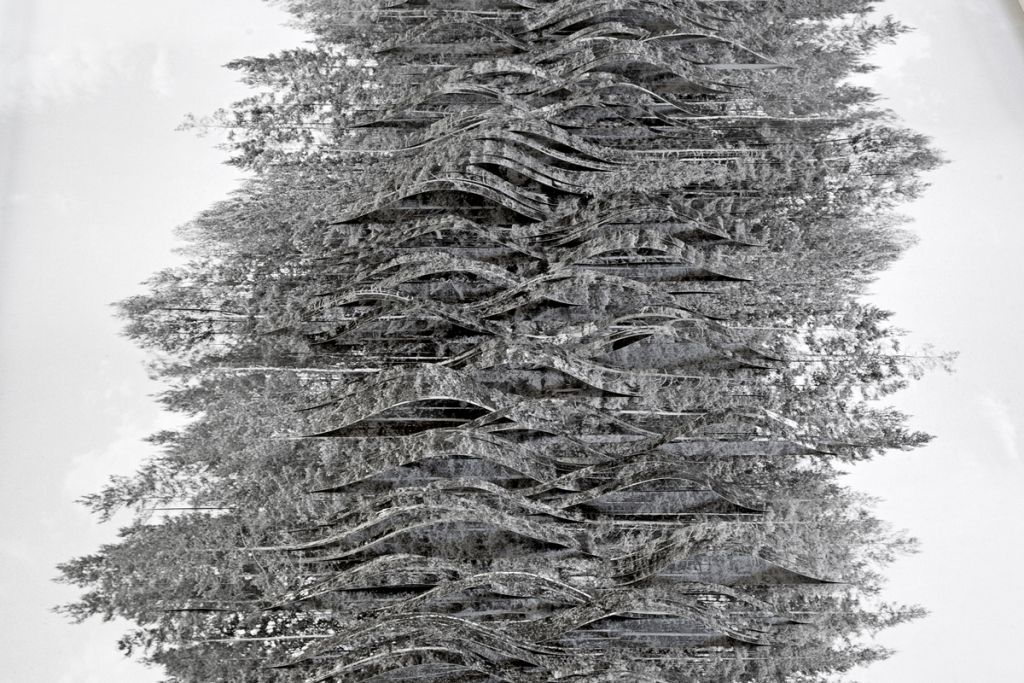

Quelques salles plus loin, Hélène Petite dévoile un jeu exploratoire et poétique qui s’intitule Montrer la rivière. Ce projet donne à voir les différentes facettes d’une même image, réalisée à l’aide d’un boîtier argentique lors d’un voyage en Norvège. Sous nos yeux, un plan d’eau peuplé de nénuphars et entouré d’arbres minces n’a de cesse de se réinventer. Sous les mains de l’artiste, il se métamorphose en une abstraction où la végétation s’allonge en traits noirs sur un fond argenté. Il prend du volume grâce à des découpes linéaires, si bien qu’il sort du cadre. Il se multiplie ainsi et ne se ressemble pas. « À travers mon travail, j’interroge la nécessité de produire de nouvelles photographies et d’abreuver encore davantage le flot médiatique », explique-t-elle.

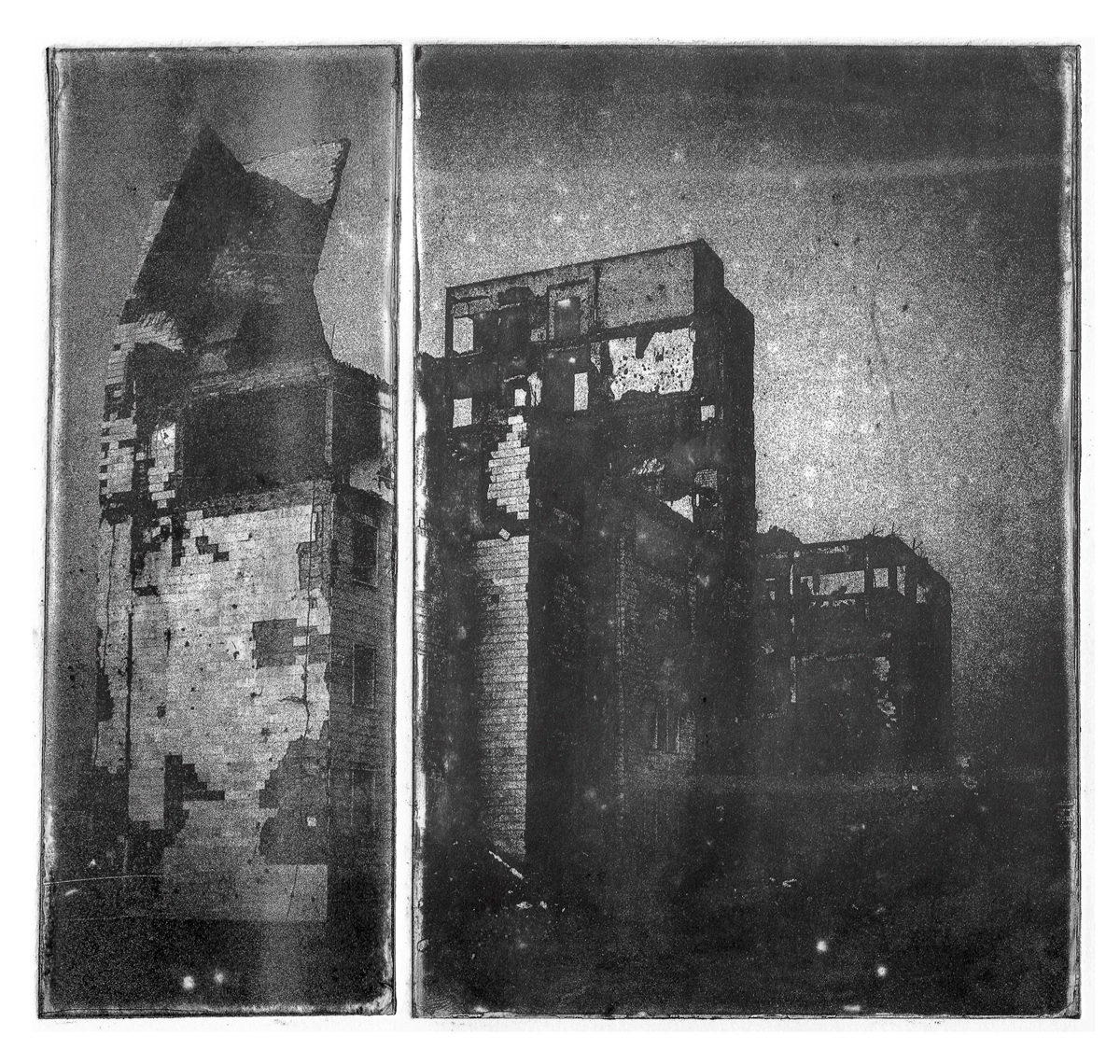

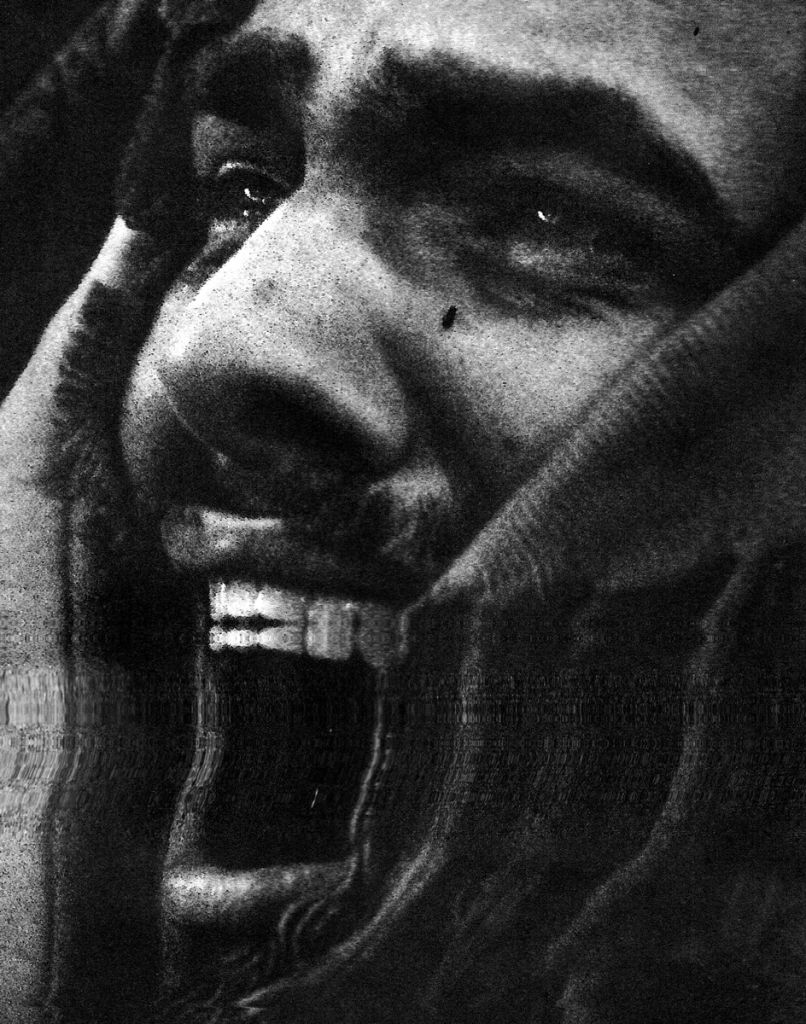

Chloé Sharrock prolonge cette idée dans Il hurlait encore. Au cœur de cette série monochrome, la photojournaliste sonde « la répétitivité des images de guerre et leur érosion sémantique ». À cet effet, elle réemploie des images, prises au Moyen-Orient et en Ukraine, qui dormaient dans ses archives. Par l’entremise de la photogravure, elle les épuise, les altère pour ne laisser paraître que la trace d’un passage. « L’utilisation de matériaux organiques comme le charbon leur redonne une présence matérielle, opérant une transmutation de ces images évanescentes en objets tangibles, résistants à l’effacement numérique », assure-t-elle.