À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, The Eyes Publishing et Antoine d’Agata proposent une nouvelle édition des Fleurs du Mal. Mêlant le texte de l’illustre poète et les images du photographe, ce livre organise la rencontre de deux êtres en dehors de leur époque. Une occasion pour Fisheye de questionner leur rapport critique à la photographie.

Alors que nous venons de sceller le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire (1821-1867), les éditions The Eyes Publishing et Antoine d’Agata offrent une publication singulière en hommage à l’œuvre majeure du célèbre poète, Les Fleurs du Mal. Dans un livre remarquablement conçu, s’alternent sur papier bible l’intégralité non censurée du recueil et les propositions visuelles du photographe contemporain. Aux vers de l’illustre auteur maudit répondent des représentations torturées d’un artiste désireux de pousser l’image dans ses retranchements. Une association qui peut paraître audacieuse, mais dont la finalité n’est pas sans cohérence. C’est un fait, Baudelaire a nourri une détestation tout à la fois ambiguë et tenace envers la photographie. Antoine d’Agata, quant à lui, aime la chahuter.

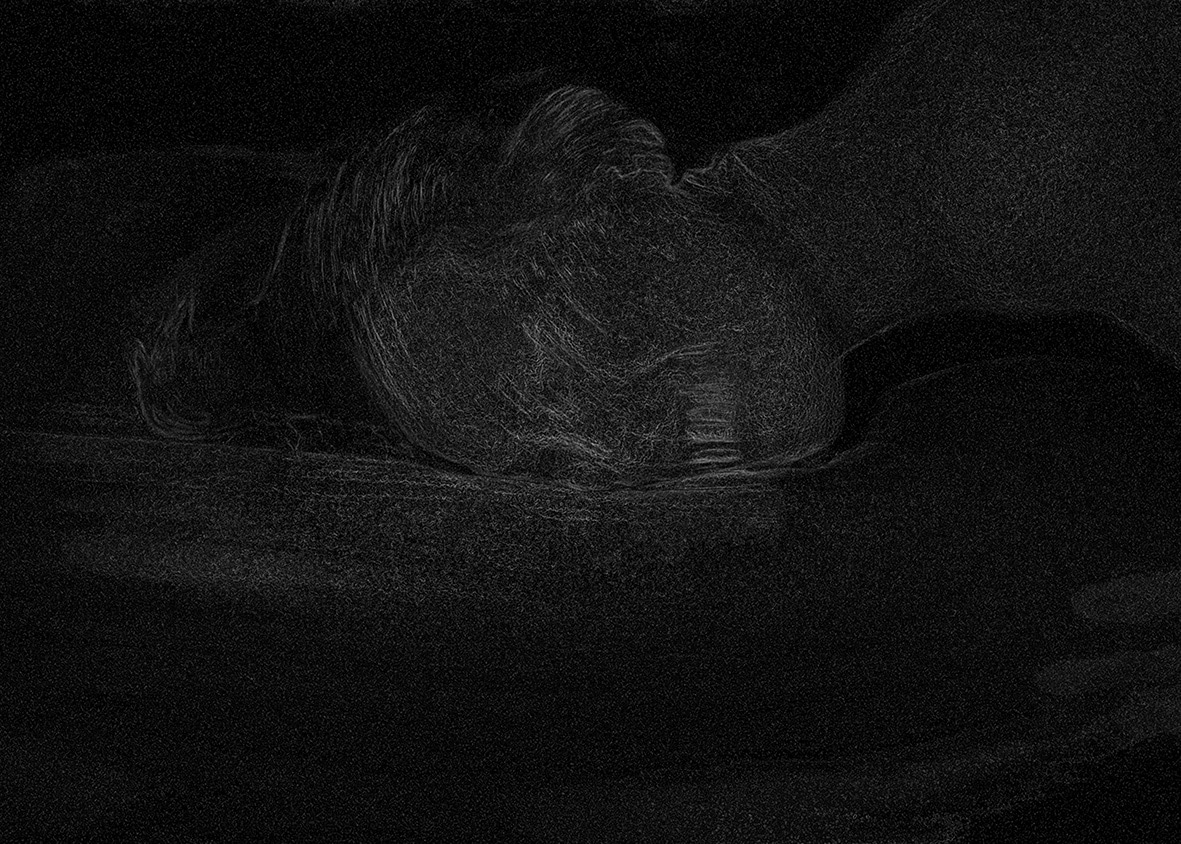

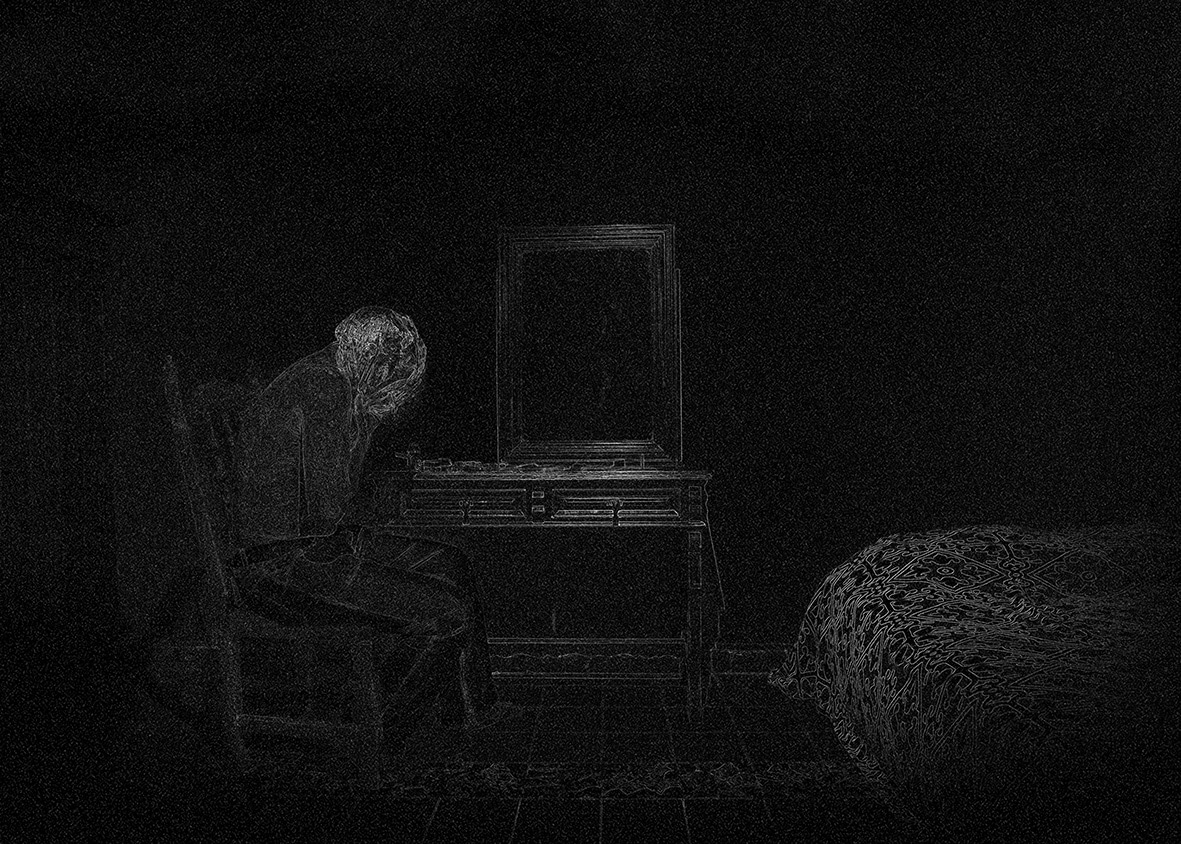

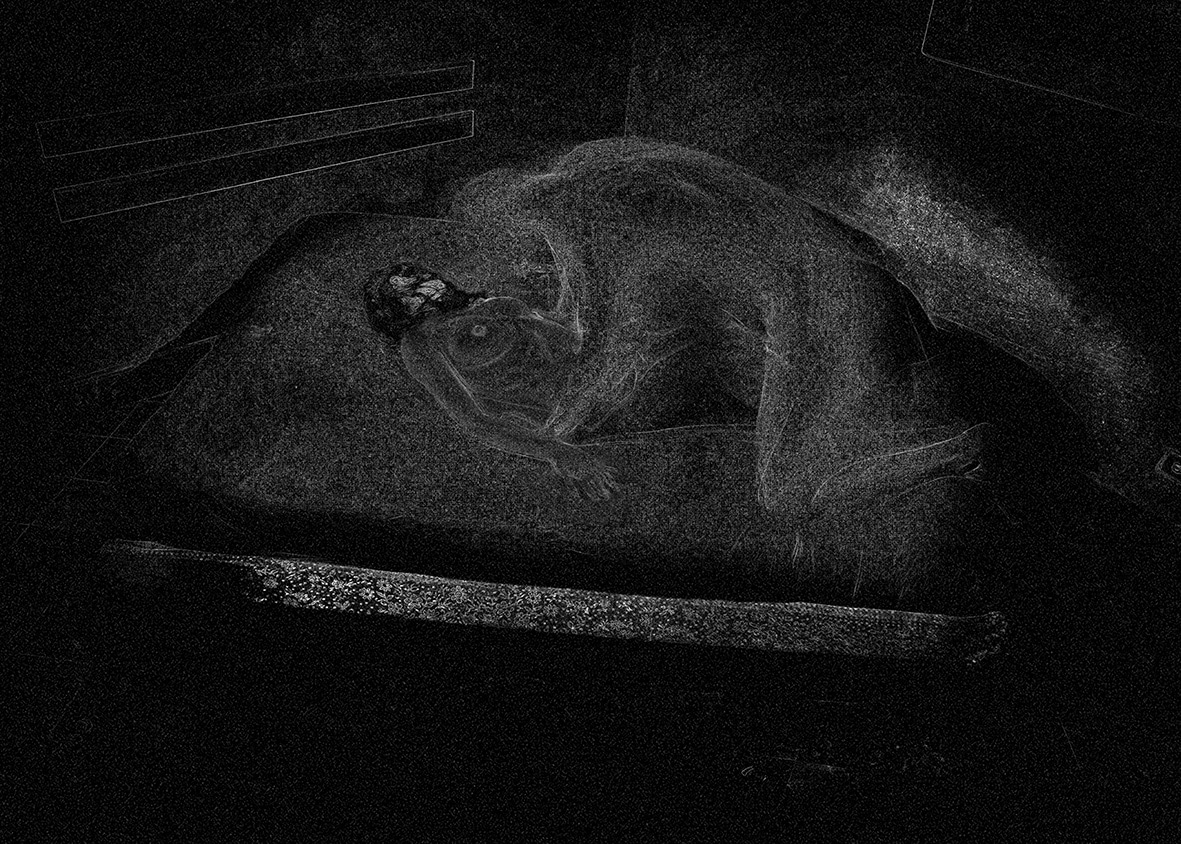

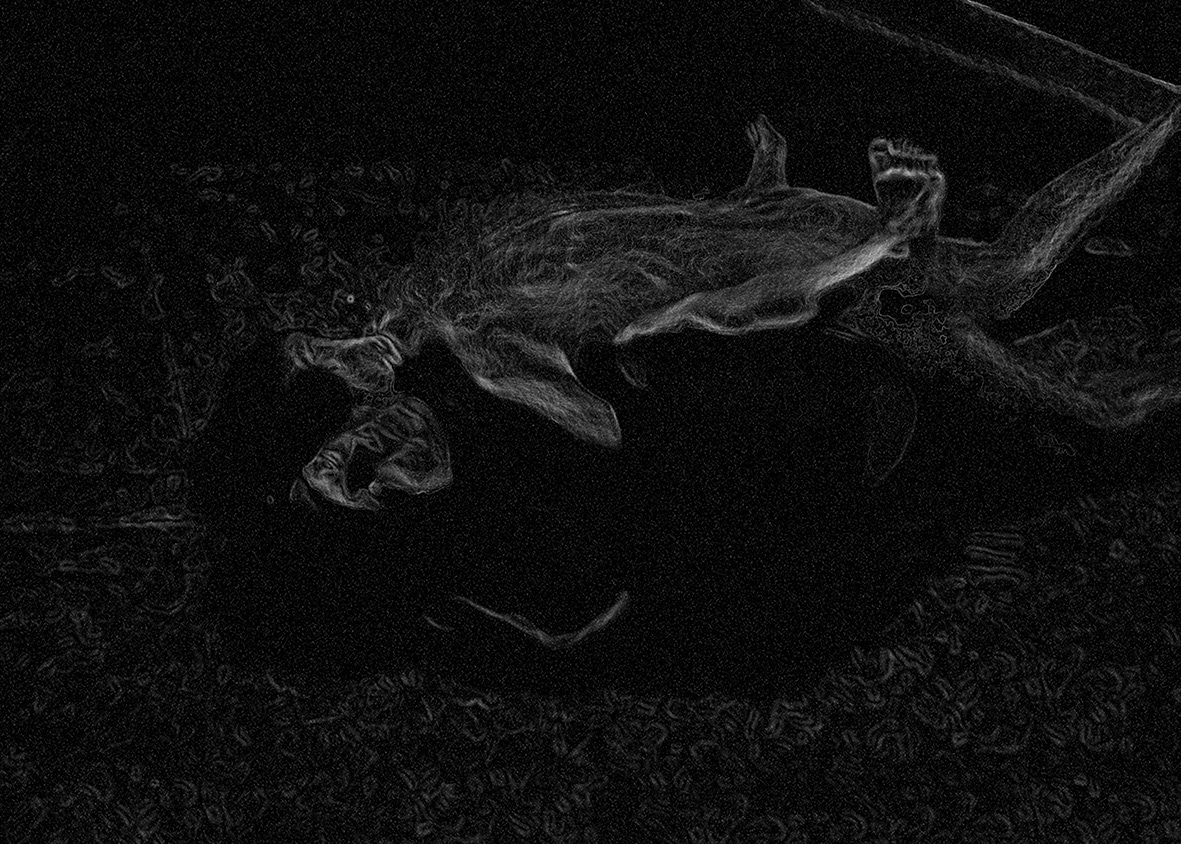

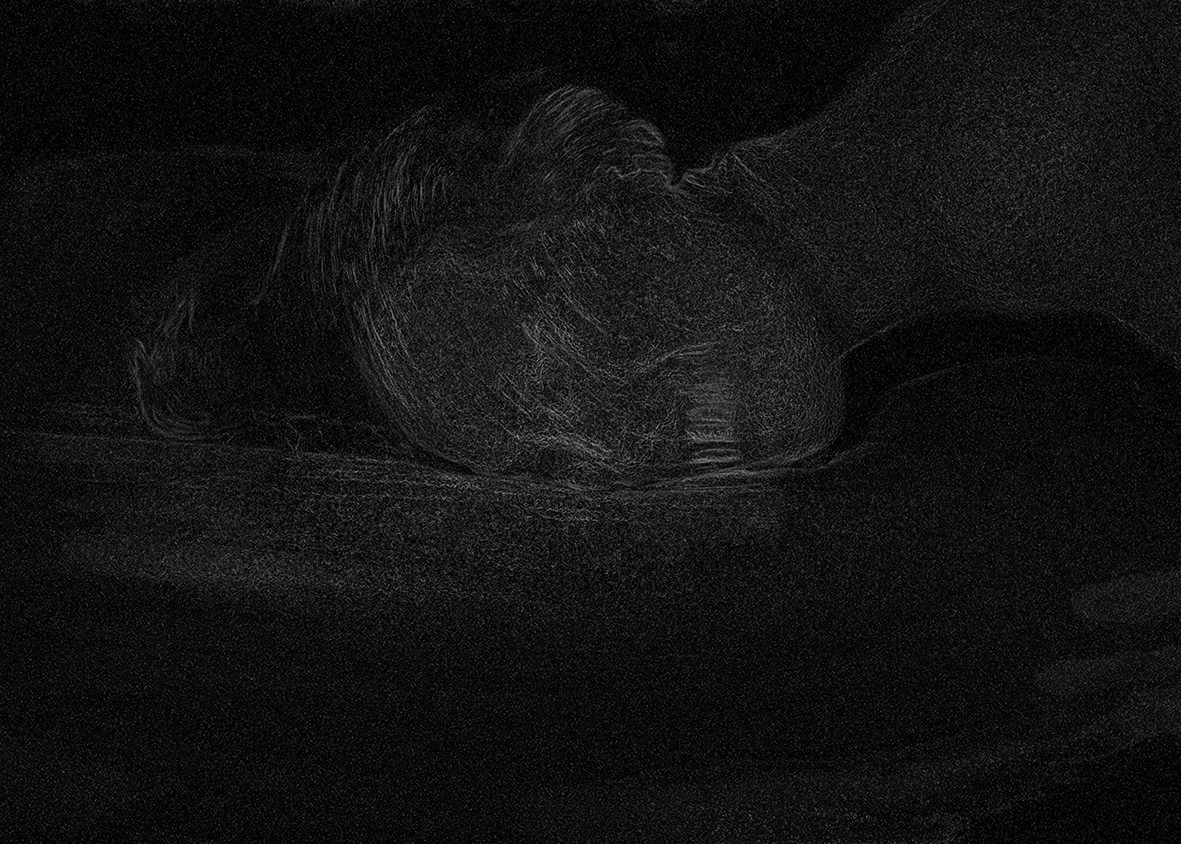

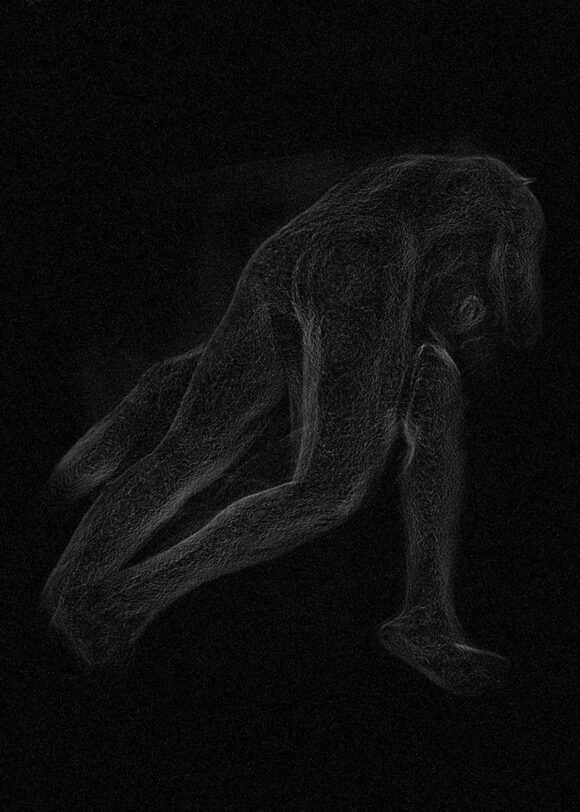

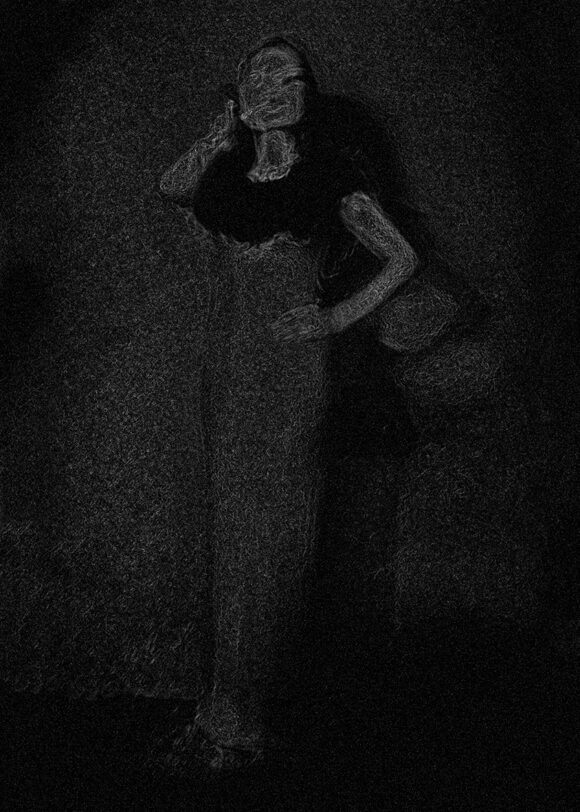

« Tout ce que je fais est une négation de la photographie, affirme d’Agata. Au fond, elle ne m’intéresse pas. Elle ne me sert qu’à communiquer ou engager des démarches dans lesquelles elle m’entraîne à créer avec d’autres ». Une approche insolite qui semble communier avec les a priori baudelairiens qui voudraient que la photographie ne soit pas un art (même pas un 8e). Un simple procédé technique de représentation du réel, en somme. Pourtant, Antoine d’Agata parvient, par de multiples manipulations, à s’extraire de la froideur objective du monde qui l’entoure. « J’aime malmener la photographie, confie-t-il. Avec le tireur, on a poussé l’image dans ses retranchements. On jouait avec les courbes, si bien que le résultat s’éloignait de l’original et nous ramenait à la gravure, au dessin. Ce sont des images dégradées, presque résiduelles. » Une façon pour lui de revenir au brut, presque à la gravure, et de désenclaver le médium de ses vertus mimétiques.

Baudelaire, le critique d’art

Audacieux disions-nous plus haut. Pourquoi alors réunir dans un ouvrage de cette nature deux artistes si peu enclins à porter aux nues la photographie ? C’est peut-être que chacun d’eux semble voir dans cette invention née à l’aube du 19e siècle un unique instrument mécanique (ou digital). Mais, là où Antoine d’Agata adopte sans faux-semblant son outil, Charles Baudelaire nourrit à son égard moins de clémence face aux images nouvelles qu’il produit. Pour les mêmes raisons qu’il déteste la presse, l’écrivain discerne dans la photographie les reflets d’une époque moderne qui le répugne. Pour s’en convaincre, ce n’est plus vers Baudelaire le poète qu’il nous faut regarder, mais vers Charles, le critique d’art acerbe. Rôle que l’autoproclamé « paria » exerça d’une plume aiguisée et sans concession.

Nous sommes en 1859. La France connaît alors des mutations politiques, économiques et sociales qui aboutiront bientôt, à Paris, au sanglant épisode de la Commune. Pour l’heure, il est de bon ton de se rendre au Salon. Une exposition organisée par l’Académie des beaux-arts, afin d’admirer ce que les arts révèlent de mieux. Ces évènements, qui revêtirent plusieurs formes en fonction des différents régimes, offrent un panorama de la « jeune création » de leurs époques en matière de sculpture, peinture, architecture et gravure. En esthète, Charles Baudelaire se proposa d’en faire un résumé à trois reprises (1845, 1846, et l’année qui nous intéresse). Au Salon de 1859, une invitée surprise fait son entrée : la photographie. Dans une manifestation où l’écrivain voit « beaucoup de pratique et d’habileté, mais assez peu de génie », c’est essentiellement cette dernière qui provoqua son courroux. Mais pourquoi tant de haine ?

Matérialiste et Bourgeoise

Nous l’avons vu, s’il ne conteste pas l’utilité du procédé, Baudelaire lui dénie toute dimension artistique. Pour lui, la photographie menacerait la peinture auprès d’un public trop facile à étonner. Ce public qu’il juge « singulièrement impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l’admiration ». Le nouveau paradigme du réalisme photographique relèverait à ses yeux de l’idolâtrie en ce sens qu’elle privilégie l’imitation à l’imagination. Désacralisant le rapport de l’homme à l’image, matérialiste et bourgeoise, elle accélèrerait une décadence que Baudelaire anticipe. Pourtant, il n’hésitera pas à se faire tirer le portrait par son ami Nadar. Et dans une lettre à sa mère datée de 1865, à écrire : « Je voudrais bien avoir ton portrait. C’est une idée qui s’est emparée de moi. (…) Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t’y connais pas, et tous les photographes, même excellents, ont des manies ridicules ; ils prennent pour une bonne image une image où toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage sont rendues très visibles, très exagérés ; plus l’image est dure, plus ils sont contents ».

Ne nous y trompons pas. Si le projet émane d’acteurs reconnus de la photographie contemporaine, il reste tout autant littéraire. En cela, cette édition des Fleurs du mal évite l’écueil d’une simple mise en miroir des écrits aux images. À travers une série de notes personnelles essaimées au fil des pages et de citations de penseurs (Walter Benjamin, Georges Bataille, Antonin Artaud…) compilées à la fin de l’ouvrage, Antoine d’Agata affirme son amour de l’écrit et de la réflexion. « Je me nourris beaucoup de la littérature, explique-t-il. Il y a un écart intéressant avec la photographie qui permet une distance. Ce projet m’a fait redécouvrir Baudelaire différemment. Par exemple, en le relisant, un parallèle avec Guy Debord m’est apparu. Je me suis demandé comment on passe de la flânerie à la dérive ». Pour le photographe, cet exercice de style est avant tout une recherche personnelle. Qu’a-t-il à apprendre de ces radicalités existentielles ? Finalement, peut-être rien qu’il ne sait déjà de lui. « Pour moi, les gens qui comptent sont souvent en rupture sociale, en rupture politique, familiale… Donc ce n’est pas tant la fuite qui importe, mais le refus de subir ce qu’on nous donne à vivre ».

Fleurs du Mal, The Eyes Publishing, 45 €, 228 pages.

© Antoine d’Agata