Durant trois ans, Brandon Tauszik, photographe et réalisateur installé en Californie, a documenté les reconstitutions grandeur nature des batailles de la Guerre de Sécession. Il livre avec Pale Blue Dress un récit social passionnant, hanté par le Nationalisme blanc, en vogue aux États-Unis.

Fisheye : Quel est ton premier souvenir, lié à la photographie ?

Brandon Tauszik : J’ai eu mon premier portable lorsque j’étais adolescent, en 2003. C’était un vieux Motorola à clapet qui avait un appareil de 0.3 mégapixel. La qualité était épouvantable, mais j’adorais l’utiliser pour photographier mon quotidien : mes amis, ou encore les concerts de punk que j’allais voir.

Aujourd’hui, comment approches-tu la photographie ?

Je dirais que j’ai une démarche à la fois spontanée et organisée. J’aime confronter ces deux manières de faire. Je me fie à mon intuition pour capter des moments, des histoires. La phase de conception et de construction d’une série est ensuite plus cérébrale.

Quels thèmes développes-tu, à travers tes projets ?

J’explore, à travers mon travail, les manières dont certaines cultures se propagent – souvent dans l’espace. Dans l’un de mes précédents projets, Tapered Throne, je me suis intéressé au rôle que jouent les barbiers et coiffeurs noirs dans la transmission de la culture afro-américaine aux États-Unis.

Pale Blue Dress est donc aussi une histoire de culture ?

Oui, j’ignorais que des reconstitutions de la Guerre de Sécession avaient lieu en Californie. C’est un phénomène étrange puisque les véritables batailles ne se sont jamais déroulées dans cet État, et que ce dernier est reconnu pour être plutôt progressiste. J’ai donc été surpris, il y a trois ans, lorsque j’ai vu une publicité pour ces reconstitutions, et j’ai décidé de m’y rendre. J’étais, à l’époque, attiré par les incohérences politiques et visuelles qui vont généralement de pair avec ces événements.

Qu’as-tu appris ?

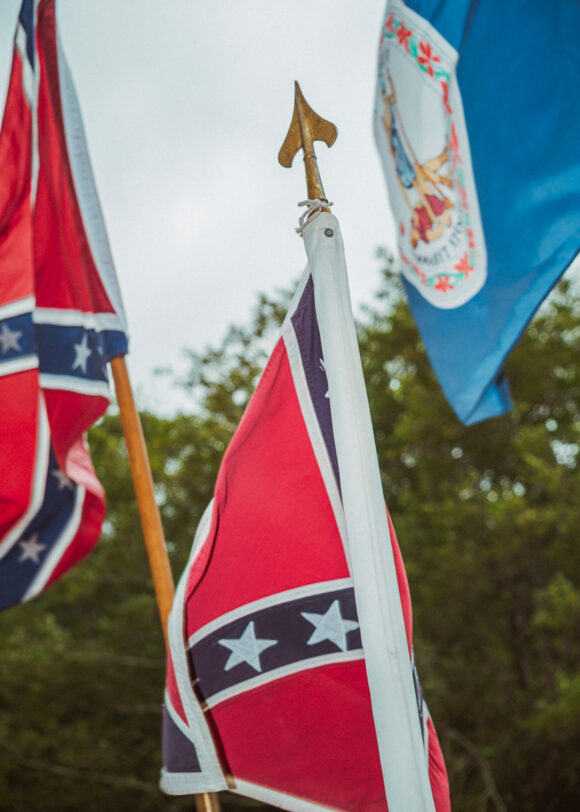

En passant du temps à observer les batailles et à échanger avec les participants, j’ai réalisé que ces derniers réécrivent l’histoire. Ils brandissent des drapeaux des États confédérés d’Amérique et racontent l’histoire du sud d’une manière qui serait jugée inacceptable dans notre société contemporaine. Fasciné, j’ai passé trois ans à me rendre à différentes reconstitutions, en Californie du Nord et centrale.

Comment t’es-tu immergé dans cette communauté ?

C’est très étrange d’assister à ces événements en tant qu’« étranger ». La plupart des participants sont blancs – les Afro-Américains évitent d’y participer pour des raisons évidentes. En tant que photographe, moi aussi, blanc, j’ai pu avoir accès aux coulisses de ces reconstitutions bien plus facilement.

Avant de terminer ce projet, j’ai décidé de participer à l’une de ces mises en scène. J’ai rejoint l’artillerie des Confédérés à Fresno, en Californie. En tant que « petit nouveau », on m’a confié une sale besogne : j’étais ce qu’on appelle un « powder monkey », chargé de verser la poudre dans les canons durant les batailles. Le soir, ils mangeaient et buvaient au coin du feu, en échangeant des blagues racistes.

Tu as d’ailleurs photographié quelques scènes de vie courante, en dehors du conflit, pourquoi ?

Les reconstitutions durent généralement tout un week-end, et les participants endossent leur rôle pendant des jours entiers – soit dans le camp des unionistes, soit avec les Confédérés. Durant toute cette période, ils se battent avec des répliques de fusils d’époque, cuisinent au feu de bois, et dorment dans des tentes. La plupart d’entre eux souhaite oublier notre réalité, et imaginer qu’ils se trouvent au 19e siècle. Si les batailles sont les événements les plus photographiés en général, j’étais attiré par les moments de calme, loin de la ligne de front. Je voulais que toutes mes images existent dans cette réalité parallèle, sans jamais perdre cette idée de théâtralité.

La Guerre de Sécession évoque, bien entendu, le racisme et l’esclavage. Comment les participants perçoivent-ils cela ?

L’histoire de la guerre civile a été réécrite de nombreuses fois au fil des années. Une fois le conflit terminé, les historiens sudistes et les Daughters of the Confederacy (une association héréditaire de femmes créée en 1894 à Nashville, pour commémorer les soldats confédérés, NDLR) ont travaillé main dans la main pour réinterpréter cet événement. C’était une véritable propagande, surnommée la Cause perdue. Celle-ci défendait plusieurs principes et a connu un certain succès.

Quels étaient ces principes ?

La Cause perdue déclarait que les soldats confédérés étaient vaillants et courageux, et qu’ils avaient perdu à cause de diverses injustices. Elle affirmait également que l’esclavagisme était un bien positif. Enfin, elle révélait que ce bien n’était pas la raison pour laquelle la guerre avait été déclarée.

De nombreux participants aux reconstitutions sont persuadés que le conflit n’a rien à voir avec l’esclavage. La Cause perdue a réussi à effacer les Afro-Américains de l’histoire, alors qu’ils ont joué un rôle primordial et tragique dans ce conflit.

Le Nationalisme blanc est de plus en plus populaire aux États-Unis. Influence-t-il ces reconstitutions ?

Le Nationalisme blanc prend racine dans le racisme et les idéaux des Confédérés – ils sont naturellement liés. On observe de nombreux points communs entre les nationalistes et les participants aux reconstitutions. En trois ans de travail, je n’ai rencontré qu’une poignée de « combattants » afro-américains. Nancy Whittle, une assistante sociale venue de Fresno joue, par exemple, le rôle d’Harriet Tubman, une militante afro-américaine en faveur de l’abolition de l’esclavage. Elle m’a dit avoir ressenti davantage d’hostilité lors des rencontres ces derniers temps – je trouve cela très inquiétant.

© Brandon Tauszik