Installée depuis dix ans entre le Portugal et le Brésil, l’artiste, curatrice et chercheuse Ângela Berlinde a réalisé Transa, baladas do último sol, une œuvre multidisciplinaire explorant les histoires de ces deux territoires. Un récit poétique et expérimental, inspiré par les mythes, les répercussions d’un passé colonisateur, et le lien fragile entre homme et nature – une relation qui se meurt. Entretien avec la créatrice engagée.

Fisheye : Peux-tu te présenter ?

Ângela Berlinde : Je suis une artiste et curatrice indépendante d’origine portugaise, aujourd’hui installée entre le Portugal et le Brésil. Je suis également chercheuse en communication visuelle, et je me spécialise dans la photographie et l’autoreprésentation des nations indigènes. Enfin, j’enseigne à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, où je poursuis des études de pratiques visuelles contemporaines questionnant les formes photographiques hybrides.

Pourquoi t’es-tu tournée vers la photographie ?

J’ai commencé à m’y intéresser grâce à la poésie. Je fais partie de la génération qui a suivi la révolution des Œillets au Portugal – une génération qui s’est sortie du silence, de la clandestinité, de la misère et de la censure en 1974. Animée par les causes humanitaires, j’ai d’abord obtenu mon diplôme de droit au Portugal, tout en expérimentant différentes écritures artistiques – le théâtre, la poésie, le cinéma… J’ai fini par découvrir la photographie, qui m’a ouvert les yeux sur les bénéfices du voyage et la découverte de nouveaux mondes et cultures.

Qu’est-ce qui caractérise ton approche créative ?

Elle est principalement basée sur la transversalité des narrations visuelles, que l’on retrouve notamment dans des livres photos. Ce sont des supports qui permettent au médium d’atteindre son véritable potentiel. En parallèle, je réalise des commissariats en Europe, en Asie et en Amérique latine. À la fois créatrice, curatrice et académique, j’essaie toujours d’explorer la manière dont la photographie s’insère dans des narrations contemporaines, en construisant de nouveaux codes, de nouvelles structures artistiques.

Comment est née ta série Transa, baladas do último sol ?

Transa

donne à voir une partie des créations dans lesquelles je me suis immergée pour en extraire des formes et des fonctions poétiques. Celles-ci m’ont conduit à voyager entre le Portugal et le Brésil depuis une dizaine d’années. Avec cet ouvrage, j’ai osé créer un imaginaire transgressif explorant la place de l’artiste, qui vit continuellement au bord de l’abysse.

De quelle manière as-tu exploré cette thématique ?

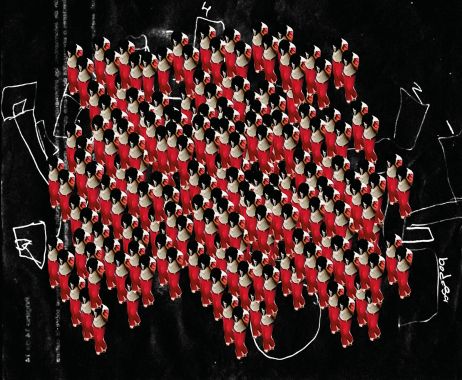

Imaginée dans la grandeur de la forêt amazonienne, Transa se lit comme une danse esthétique et existentielle explorant l’hybridation de la photographie, en incorporant des mythes et des contes indigènes.

Dans un temps suspendu en raison de la pandémie, je me suis plongée dans mes archives pour en extraire des formes poétiques et politiques. J’ai renoué avec les communautés indigènes du bout du monde, et j’ai interrogé l’existence d’un homme vivant détaché de son environnement, évoluant au sein d’une civilité abstraite qui supprime la diversité et nie la pluralité des formes de vie. Finalement, ceux qui vivent en harmonie avec la nature sont ceux qui ont été oubliés par le reste du monde : les peuples ancestraux.

Que signifie « Transa » ?

En portugais, « transa » a plusieurs significations. J’ai choisi ce terme spécifiquement pour son ambiguïté. Parmi ses nombreuses définitions, on retrouve des associations aux relations sexuelles, aux négociations et aux accords commerciaux.

Photographie, littérature, peinture, bande dessinée, cinéma… Pourquoi avoir croisé les médiums dans cet ouvrage ?

Je voulais développer une approche complète et expérimentale, construire une œuvre multidisciplinaire. J’ai d’abord examiné mes archives photographiques, ainsi que mes expériences vécues de part et d’autre de l’Atlantique. Au cœur de cette cartographie, j’ai rassemblé différents éléments, pour créer un inventaire des usages et significations.

Y a-t-il un élément crucial, qui a articulé ton travail ?

Oui, la légende d’Iracema, qui représente la pureté, la confiance et le don de la terre vierge. En plus d’inclure des extraits de l’adaptation du roman graphique de la célèbre légende de Ceará, j’ai également ajouté des images du film de Carlos Coimbra de 1975, intitulé Iracema. Ainsi, allégories, histoires et fictions envahissent le présent, et brouillent la linéarité de l’Histoire occidentale. Ils rouvrent alors les brèches, les incohérences de nos connaissances.

Peux-tu nous en dire plus sur cette légende ?

Transa retrace le désir et la volonté de la figure indigène Iracama, ou « la vierge aux lèvres de miel », issue du livre écrit par José de Alencar en 1865. Dans cette œuvre, Alencar propose une relecture poétique des origines de sa terre natale, d’où le sous-titre « Légende de Ceará ». Iracema devient le symbole de Ceará, et de son fils Moacir, né d’une relation amoureuse avec le colon portugais Martim. Celui-ci représente le fruit d’une union entre deux races. Cette histoire est une représentation de l’histoire de l’Amérique au temps de la colonisation. Elle conduit au sacrifice d’Iracema, messagère de son extermination. Ce mythe nous invite à questionner notre existence contemporaine, menacée par la brutalité du processus colonisateur. Un processus qui s’inverse aujourd’hui. Car, dans un cri muet, la Terre appelle toutes les civilisations à se réunir : les réprimés comme les dominants, les majorités comme les minorités, les femmes, les noires, les indigènes, les colonisateurs.

Comment as-tu illustré cette réunion ?

Transa

ne peut passer outre le chaos sociopolitique brésilien. En mêlant des faits réels et l’attraction générée par la forêt amazonienne, j’invite le lecteur à pénétrer dans des drames, des conquêtes, des révélations… Une sorte de romance oscillant entre le documentaire et la fiction, entre les temps, les histoires, les géographies, le Brésil et le Portugal. Entre le désespoir et la foi, l’amour et la haine, la culpabilité et la vengeance, les murmures et les cris. Dans cet espace suspendu, j’ai tâché de rester optimiste, même si, en vérité, il reste tout à faire. C’est cela qui nous décourage : l’immobilité, la paralysie de la connaissance, l’obstination, l’aveuglement, la lâcheté. Un état d’esprit abordé par les poètes portugais José Saramago et Caetano Veloso qui écrivaient « tout ce qui semble être en construction est déjà en ruine ». Un entre-deux éternel, nous aidant à survivre au bord d’une modernité qui n’existe pas dans leur utopie à eux. Nous sommes des spectres, perdus dans les ruines reconstruites d’un modernisme impossible.

Ton propre patrimoine t’a également beaucoup inspiré…

C’est vrai. J’ai passé la dernière décennie à vivre entre mon pays natal, le Portugal, et le Brésil. De l’université, située au Nord-Est, dans l’arrière-pays, aux lumières et aux ombres de la jungle amazonienne. Au cours de ces périples, j’ai interagi avec plusieurs réalités culturelles, sociales et économiques. Une polyphonie de rôles, d’actions et de stimuli qui est finalement devenue mon corps perceptif, assisté par le dispositif photographique. Ces dix années d’expériences transatlantiques m’ont aidé à construire un corpus visuel à la fois documentaire et anthropologique, animé par un regard affectif, sensible et poétique, marqué par les récits de décolonisation. Au fil du temps, la distance ethnographique a cédé la place à un métissage culturel, artistique et identitaire.

Un métissage parfois abstrait, voire expérimental. Comment t’y es-tu pris ?

Ce livre est la suite d’une exposition dans laquelle j’avais inclus des images infrarouges et des négatifs, afin de renforcer l’importance de la décolonisation dans mes archives. En parallèle, j’ai ajouté à mes photos de la poudre d’urucum, et d’autres pigments indigènes, pour jouer avec la perception et l’imaginaire. Je les plaçais dans une boîte, et la remuait, pour que certaines images en soient couvertes, et d’autres non.

Pourquoi avoir développé une esthétique si particulière ?

L’histoire est en perpétuelle construction. Notre vision dépend de nombreux facteurs, qui eux-mêmes dépendent de différentes circonstances, de différents moments. Dans cette série, les éléments qui luttent pour ne pas s’éteindre ont été transformés en des sortes de rayons X. Des âmes qui finiront par murmurer à nos oreilles en survolant les terres brûlées et aplaties de l’Amazonie, vidées de leur faune et de leur flore tropicales, si les choses continuent comme ça.

Un photographe t’a-t-il inspiré ?

, qui se bat depuis plus de cinq décennies pour la protection de la vie indigène et pour un écosystème sain et naturel au sein de l’Amazonie, du Brésil, et du reste du monde. L’infrarouge aux tons fuchsia de son chef-d’œuvre inoubliable de 1976 – un véritable « cri artistique » représentant une cabane indigène entourée d’une forêt, sur la rivière Catrimani – me revient à l’esprit lorsque j’observe certaines de mes images, qui évoquent, elles aussi, ce cri.

Et qu’en est-il des autres formes d’art ?

Dans l’une de ses chansons, Caetano Veloso parle d’un Indien qui « descendra d’une étoile brillante et colorée après avoir exterminé la dernière nation indigène ». Il révèlera alors « une chose qui surprendra tout le monde, non pas pour sa dimension exotique, mais parce qu’elle aura toujours été cachée, bien qu’elle soit évidente ». Les récits visuels peuvent-ils nous aider à faire face à cette évidence, avant l’extermination des derniers peuples indigènes ? Que pouvons-nous faire ? Continuer à brasser de l’air ?

Un dernier mot ?

J’aimerais partager un extrait d’un poème écrit dans l’ouvrage :

« Ici, avec Transa,

Nous sautons dans un feu de joie

Entre paradis et chaos

Un conte de fées à contresens

Au cœur d’une promenade inoubliable

Il a demandé à s’arrêter

Il ne s’est pas arrêté

Il a demandé à s’arrêter

Il ne s’est pas arrêté

De tant

De battements,

Mon

Cœur

S’est arrêté. »

Transa, baladas do último sol, édition limitée et signée, 185 p., pour demander plus d’informations, contacter angelamferreira@me.com.

© Ângela Berlinde