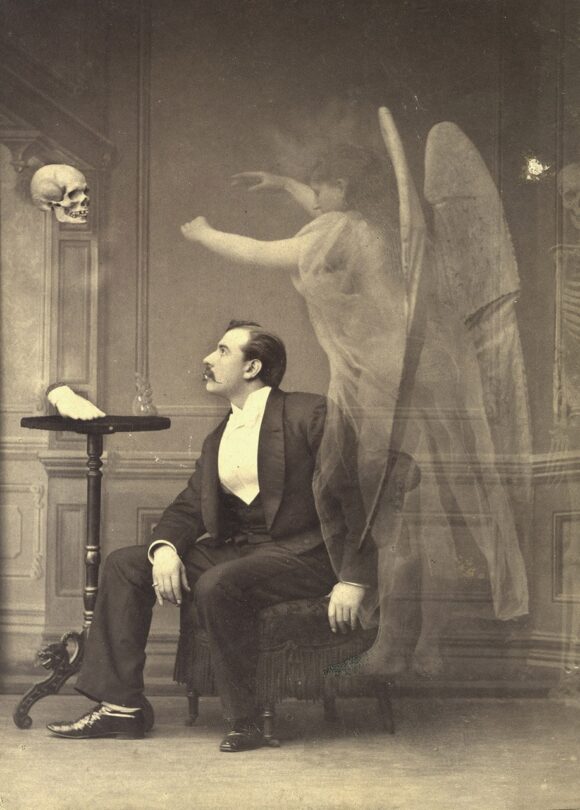

Fantômes et autres ectoplasmes viennent hanter les pièces de la Maison d’Auguste Comte, durant PhotoSaintGermain. L’exposition historique, Fantographies, images et traces de l’invisible revient sur la photographie spirite, une discipline née pour documenter les sessions de dialogues avec l’au-delà. Rencontre avec l’un des commissaires de l’exposition : Philippe Baudouin.

Fisheye : Qui êtes-vous ?

Philippe Baudouin : Je suis l’un des deux commissaires de l’exposition Fantographies qui se tient à la Maison Auguste Comte jusqu’au 18 décembre prochain, avec Emmanuelle Fructus. Je suis également maître de conférences associé à l’Université de Paris-Saclay, où j’interviens en sciences de l’information et de la communication. Philosophe de formation, je suis auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire du spiritisme.

Où et quand est né ce courant ?

Le spiritisme est né dans la maison des sœurs Fox, en 1848. Celles-ci y ont inventé un langage pour communiquer avec l’esprit supposé hanter leur petit cottage de Hydesville, dans l’État de New York. Quelques années plus tard a débuté la vague des tables tournantes pour communiquer avec les défunts : les participants se plaçaient autour d’une table et la médium – car il s’agissait généralement d’une femme – entrait en transe, affirmait communiquer, ou entendre la voix de morts, et se mettait à écrire. (C’est le fameux processus d’écriture automatique). À partir de là s’est développé un ensemble de moyens pour communiquer avec les esprits .

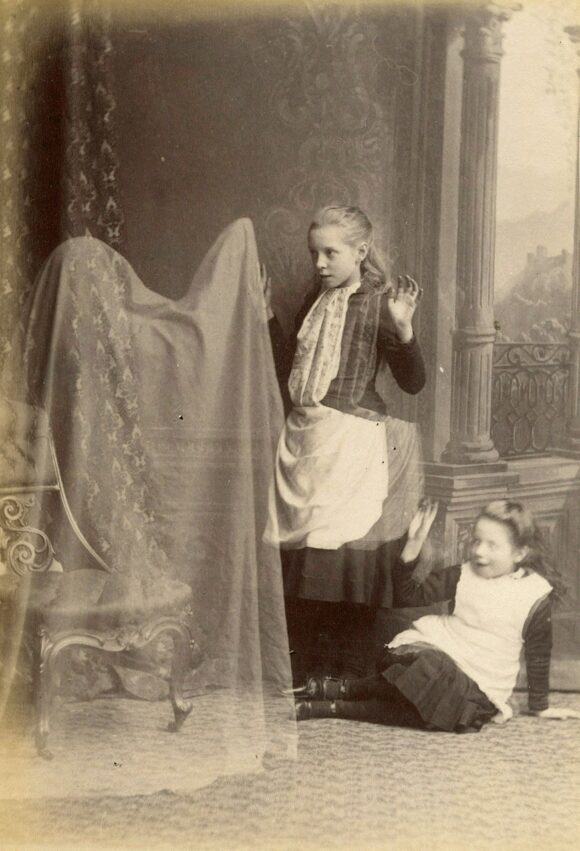

© Collection Sébastien Lifshitz

Et la photographie spirite ?

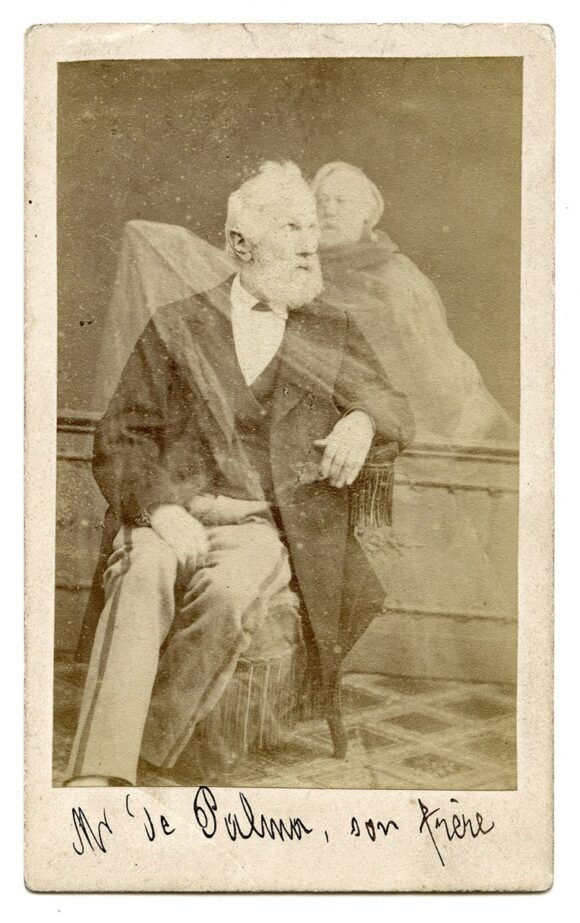

Elle a vu le jour 1861 dans l’atelier d’un photographe appelé William Mumler, à Boston. Ce dernier s’est aperçu que sur certains de ses clichés apparaissaient quelques visages. S’il a d’abord considéré qu’il s’agissait d’un accident, ou d’une maladresse – une plaque mal nettoyée par exemple – il s’est finalement laissé persuader par sa femme, la médium Hannah Mumler, que le phénomène était en réalité une preuve de l’existence de l’au-delà.

Comment cette photographie s’est-elle exportée en France ?

Elle s’est développée aux États-Unis et en Europe presque en parallèle. En Grande-Bretagne, grâce à Frederick Hudson, et en France avec Édouard Buguet. Celui-ci a d’ailleurs très vite été surveillé par la police, car les photographes spirites français étaient à l’époque considérés comme des proches du milieu socialiste et perçus comme une menace pour le pouvoir politique en place. Arrêté en 1874, il a fini par avouer la supercherie qui se cachait derrière ses images, et a révélé les secrets des procédés…

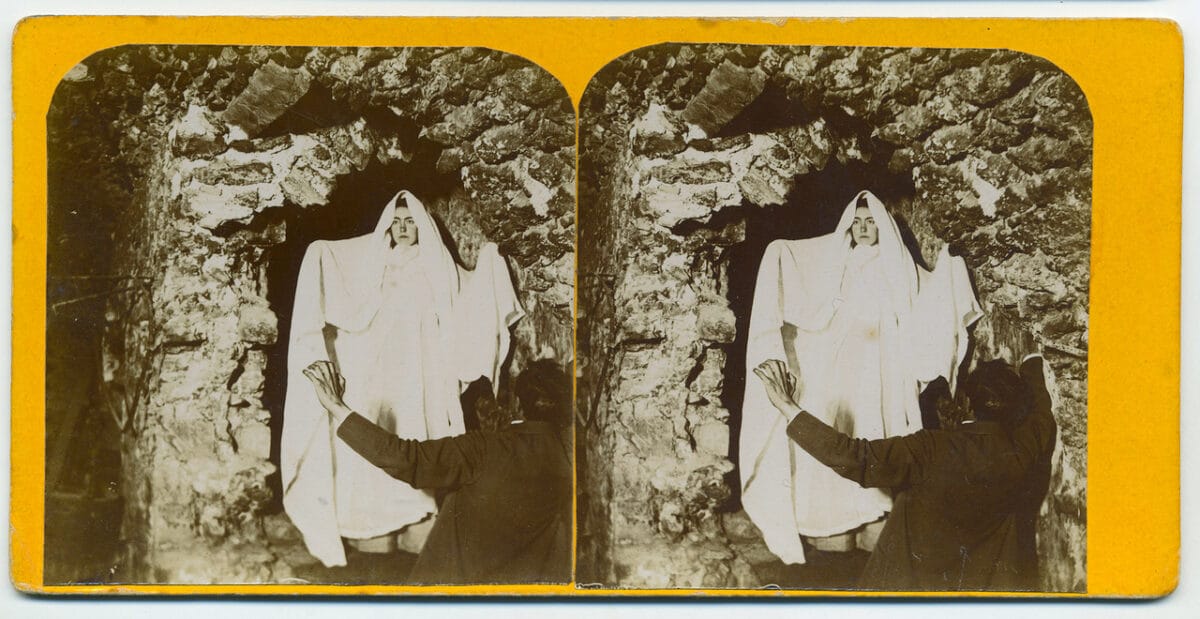

© à g. Collection de l’Institut Métapsychique International (IMI), à d. Collection Christophe Goeury

Qui sont ?

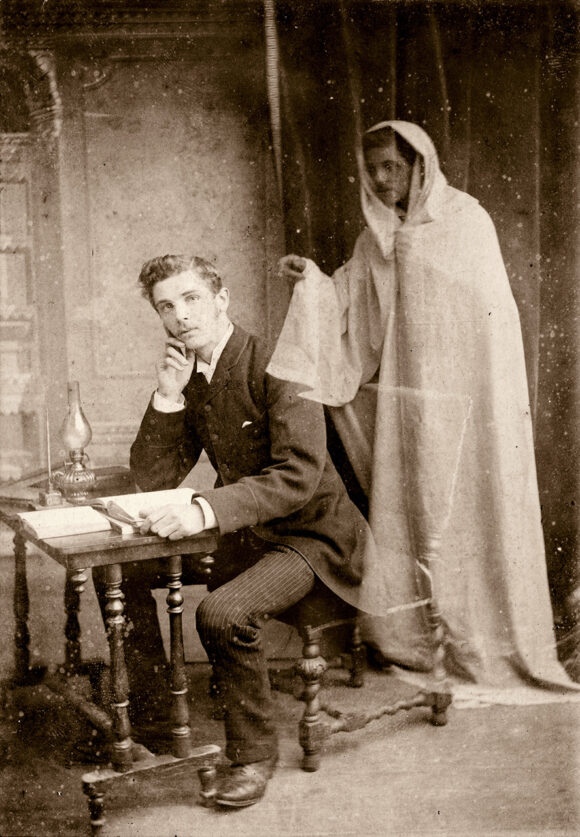

Les photographes utilisaient principalement la double exposition et la surimpression. Ces techniques étaient utilisées par les charlatans comme par ceux qui vont produire de la photographie dite « récréative ». Ostensiblement, les images étaient truquées. Les adaptes du spiritisme qui utilisaient le médium, pourtant, niaient connaître ses techniques, et préféraient magnétiser l’appareil. Tout un rituel s’organisait donc autour de la prise de vue. Lors d’une séance, un ou une médium réunissait des participants autour d’une table et ajoutait le dispositif de l’appareil photo. L’idée était d’« hypnotiser » non pas le médium, mais le boîtier : on faisait des prières, des passes en se concentrant dessus.

Le plus intéressant dans tout cela ? Au moment de déclencher, les participants ne voyaient rien. Ils ne percevaient les formes évanescentes, les visages des spectres que sur le tirage obtenu, qui devenait ainsi la preuve de l’existence d’un au-delà.

Ces représentations comprenaient d’ailleurs beaucoup de ressemblances…

Effectivement, c’est fascinant. La figure spectrale, vêtue de draperie blanche revient sans cesse, depuis les toutes premières photographies de fantômes, comme un leitmotiv. On peut donc s’interroger ! Les personnes qui prennent au sérieux cette question-là estiment, dès le 19e siècle que l’on peut rapprocher cette figure blanchâtre, diaphane, du linceul. La notion de pureté est également importante : car si l’au-delà existe, c’est le lieu de l’idéal.

Et puis, il faut bien que le spectre apparaisse ! Or, la manière la plus simple de le rendre visible est de le draper de blanc. Ce qui est passionnant, c’est que ce drap devient en fait un cliché au sens premier et second : un stéréotype, et une image dont on a du mal à se séparer. Si bien que dès que l’on prononce le mot « fantôme », encore aujourd’hui, on y pense immédiatement.

Quel rôle jouait véritablement la photographie dans cet univers ?

Son rôle était profondément ambivalent. La photographie d’invisible, des spectres, affiche une grande ambiguïté. Elle permet d’amplifier le phénomène, de lui donner chair. Dans la tradition de la photographie spirite, lorsque le cliché est pris, son auteur ne voit pas le phénomène, juste le tirage. Donc la magie opère. En même temps, l’outil photographique est aussi présent pour écarter les fraudes, car on considère qu’il s’agit d’un instrument technologique qu’on ne peut pas influencer. Il est donc extrêmement protégé, à l’époque.

© Collection Christophe Goeury

Cette ambivalence a-t-elle donné naissance à différents courants ?

Oui. On peut d’ailleurs retenir un nom : Guillaume de Fontenay – un proche du vulgarisateur scientifique Camille Flammarion, qui a travaillé sur cette question de spiritisme en tant que savant. Lui-même sceptique, il a participé à de nombreuses séances (on peut notamment le voir dans l’exposition tenant les pieds et les mains de la médium Marthe Béraud). Il disait distinguer deux types de photographies : celle d’exploration, à travers laquelle on mène une enquête dans le domaine de l’invisible, et qui va servir à faire surgir le phénomène – l’apparition, l’ectoplasme, etc. Et celle de contrôle, qui permet de quadriller le terrain, et de voir si la personne a halluciné pendant la séance. Celle-ci épaule l’expérimentateur dans son travail de captation, elle est un « troisième œil », capable de capter des choses invisibles pour nous.

Comment êtes-vous parvenu à vous approprier la maison d’Auguste Comte, pour l’occasion ?

La maison d’Auguste Comte est un lieu classé dans lequel on ne peut rien percer, rien accrocher. Il a donc fallu ruser. Avec Emmanuelle Fructus, et l’autorisation du directeur, David Labreure, nous avons imaginé une manière de venir parasiter l’espace, de s’immiscer dans le lieu en déplaçant quelques objets, et en occupant les pièces de manière ludique. Nous avons par exemple substitué quelques portraits d’Auguste Comte et de ses disciples en les remplaçant par des images d’ectoplasmes. L’exposition est conçue comme un jeu de piste, où le visiteur devient chasseur de fantômes, à la recherche de spectre.

Quel est le lien entre cette photographie spirite et Auguste Comte ?

Auguste Comte était un grand rationaliste et considérait le spiritisme comme une superstition à bannir ! C’était donc quelque peu blasphématoire de réaliser un tel événement. C’était une expérience assez excitante pour nous de confronter ce lieu emblématique de la science à cet imaginaire-là.

© à g. Collection Sévan, à d. Collection Lumière des roses

Fantographies comporte également quelques accessoires, pourquoi ?

S’il s’agit d’une exposition principalement photographique, on ne pouvait pas se dispenser de montrer certains objets. C’est pourquoi le sous-titre de l’exposition est « images et traces de l’invisible » ! On y trouve donc : des moulages de fantômes, la robe d’une médium, que l’on a demandé à une artiste de reproduire, une trumpet spirit, servant à appeler les esprits. Ces objets mettent en lumière la diversité du spiritisme, et font partie intégrante des rituels.

La question du tissu, de l’étoffe est également au cœur de l’événement. Comme je l’ai déjà dit plus tôt, le leitmotiv du drapé blanc est primordial, il permet aux spirites de prouver l’existence du fantôme : sans lui, celui-ci n’existe pas. C’est donc particulièrement cela qui nous a donné envie de montrer différents accessoires, qui ancrent d’autres formes de matérialité dans la pratique.

Une anecdote à partager ?

L’histoire de Édouard Buguet, que j’ai déjà mentionné, et qui est à la fois le premier et le dernier photographe spirite français. En 1873, il rencontre les responsables de la revue Spirit, qui cherche alors à s’associer à un photographe qui pourrait publier dans le journal des tirages montrant des apparitions. Le photographe établit donc son commerce dans son atelier à Montmartre, et commence à attirer les foules.

Il attire également rapidement l’attention de la police, qui traque les fauteurs de trouble, les gens qui constituent une menace pour l’ordre politique. Un enquêteur se fait alors passer pour un client et constate un flagrant délit de fraude. Jugé pour escroquerie, Édouard Buguet avoue tout : il a truqué les séances, ne croit pas aux apparitions, utilise des marionnettes, des perruques, des bouts de tissu, ainsi que la fameuse technique de la double exposition. Il ferme son commerce dès 1875 pour en recréer un en se présentant cette fois comme le premier photographe anti-spirite ! Il propose, dès lors, des photos récréatives à ses clients…

Jusqu’au 20 novembre

Quartier Saint-Germain, 75006, Paris

© Collection Steve Caillat

© à g. Collection Sébastien Lifshitz, à d. Collection Georges Naudet

© Collection Christophe Goeury

Image d’ouverture : © Collection Christophe Goeury