Avec la sortie de La Région Humaine, paru aux éditions Loco en partenariat avec Le Bleu du Ciel, Michel Poivert et Gilles Verneret reviennent sur 20 ans de création documentaire. Dans cet ouvrage, finaliste du Prix HIP « Histoire de la photographie », les auteurs sondent les modalités d’existence d’un genre en renouveau.

Dans son essai, L’autre art contemporain, Benjamin Olivennes entend opérer une dissociation. En effet, prédominerait, selon lui, deux types d’art contemporain (terme que l’on n’emploie d’ailleurs pas au pluriel). D’une part, un art officiel qui s’aligne sur le marché, les spéculations financières et les commandes publiques ; un art froid et artificiel. D’autre part, un art non moins contemporain, un peu plus underground, « sacrifié », mais qui s’ancre dans le réel par la représentation figurative et une maîtrise parfaite de ses outils. D’un côté Damien Hirst, Jeff Koons ou encore Anish Kapoor ; de l’autre Jean-Baptiste Sécheret, Sam Szafran et leurs consorts maudits. Benjamin Olivennes a judicieusement sous-titré son opuscule Vrais artistes et fausses valeurs. Outre les facteurs économiques, il est bien question de valeurs et de méthode. Ce sont ces étalons, ainsi qu’une confrontation des moyens et des buts, qui lient la pensée d’Olivennes à celle de Michel Poivert, historien du 8e art, co-auteur du panorama qui nous intéresse ici, La Région Humaine. En quête de ce qu’il appelle la « photographie juste », qui combinerait éthique et esthétique, Michel Poivert use de la différenciation, de la rupture, voire de l’opposition.

Mais avant d’aller plus en avant dans le raisonnement il convient de retracer le parcours qui a donné naissance à cette anthologie, couvrant vingt ans de création documentaire. Tout commence avec l’aventure du Bleu du Ciel, une association lyonnaise co-fondée par Gilles et Marie-Jeanne Verneret. L’ambition d’alors, jamais démentie depuis, est d’offrir aux spectateurs un aperçu alternatif de l’actualité du genre et de formuler une réflexion autour du statut de « l’image ». C’est sous cette impulsion qu’en 2005, Michel Poivert rencontre Gilles Verneret. À l’invitation de ce dernier, l’historien se voit proposer l’organisation d’une grande exposition au Musée d’Art Contemporain de Lyon. Montée dans le cadre du festival Septembre de la photographie, elle s’intitulera La Région Humaine. Quelques années plus tard, Le Bleu du Ciel devient une galerie. Niché sur les pentes de la Croix-Rousse, ce lieu n’abandonne pas les préceptes de l’association dont il est issu. C’est ainsi que l’histoire a démarré. Et ce n’est autre que Gilles Verneret qui, à la première personne, nous la conte dans cet ouvrage éponyme de l’exposition. Aujourd’hui, ce sont plus de 200 artistes qui ont pu exposer leur travail sous le commissariat de Gilles Verneret et autant d’attention portée au sens du visible. C’est cette même exigence que nous retrouvons dans le présent ouvrage.

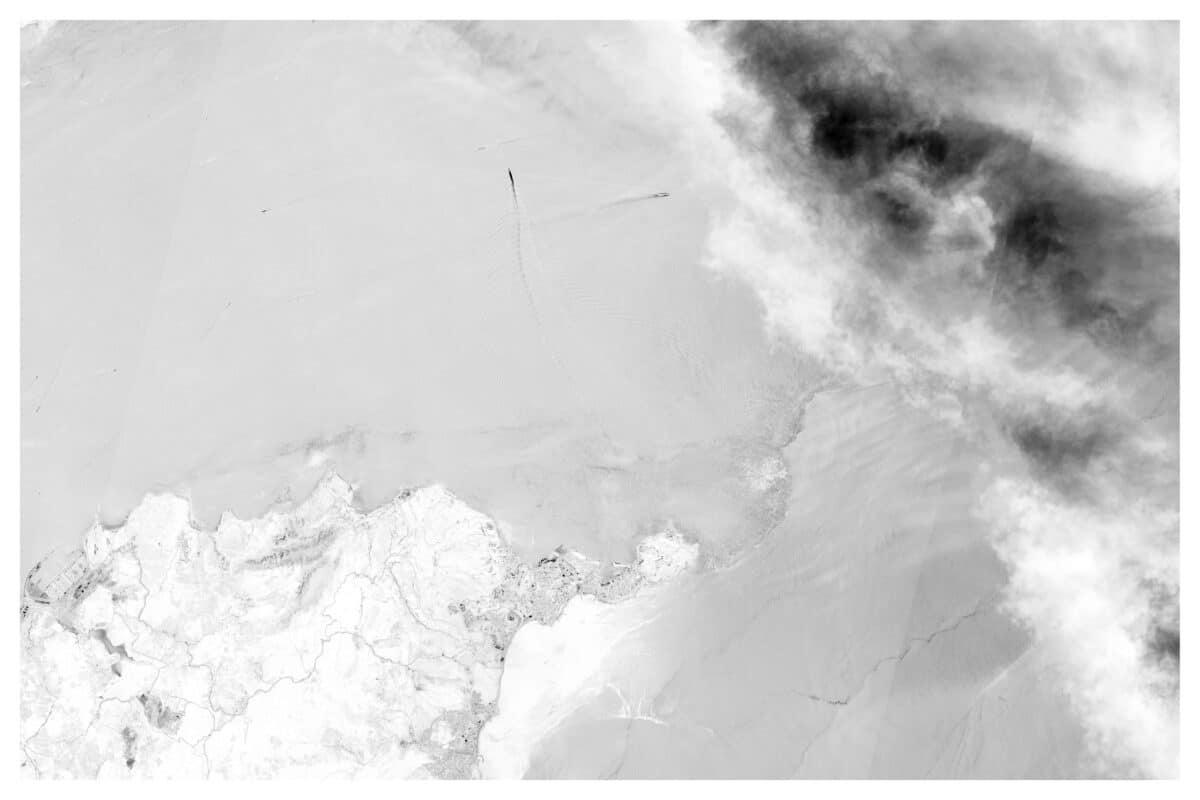

© Danila Tkachenko

Le devenir photographique

Quelle photographie documentaire pour renouveler notre vision du monde ? Vaste question soulevée par La Région Humaine, co-édité par Loco et Le Bleu du Ciel. Pour y répondre, Michel Poivert donne des clés de lecture. En témoignent ces œuvres documentaires qui s’éloignent du marché de l’art contemporain et du flux des images imposé par les médias. Dans un premier temps, l’historien revient sur la division sourde qui a compartimenté la discipline. Toujours en quête de légitimation, celle-ci a opéré progressivement un glissement institutionnel qui lui a ouvert les portes des musées et des collectionneurs. Comme le souligne Michel Poivert : « La rupture qui avait été celle des années 1980, entre photographie et des propositions indexées sur l’art contemporain, a laissé une cicatrice encore vive entre deux mondes photographiques : aux yeux de toute une génération « la » photographie ressort de la tradition humaniste, le noir et blanc, des formats raisonnables et un ensemble de repères qui n’incluent pas ou très peu le monde des arts plastiques auquel est reproché une forme de distance et de froideur : une déshumanisation. »

Mais la volonté de Gilles Verneret, dans sa programmation, n’est pas de dissoudre la photographie documentaire dans une nostalgie de ce quelle fut au siècle précédent. Au contraire, il semble être à la recherche d’une réconciliation salvatrice. Au fur et à mesure, Le Bleu du Ciel apprend de ses expériences et se professionnalise. Sans ne jamais basculer dans une abstraction pure qui fait le bonheur des foires d’art contemporain, il recherche les nouvelles tendances d’une photographie aux échos à la fois sociaux, politiques et éthiques. (Une démarche qui n’est pas isolée – c’est aussi celle que défend le festival ImageSingulières à Sète). Une fois de plus, selon Michel Poivert, ce sont les valeurs qui constituent le devenir photographique. « (…) c’est lorsque changent les valeurs attribuées à la photographie par la société que son histoire connaît des modifications profondes. En bref : pas d’histoire de la photographie sans fluctuation de ses valeurs. » Ce faisant, Le Bleu du Ciel, et par là même La Région Humaine, parviennent intelligemment à conjuguer art contemporain et témoignage critique. Dans une époque noyée dans une surabondance d’images, des initiatives réussissent à s’extraire du torrent.

Le temps long

Parmi les valeurs que nous évoquions plus haut, l’authenticité de l’image est essentielle aux recherches menées par Michel Poivert. Les diverses évolutions technologiques qu’ont connu avec frénésie les modes de production et de diffusion, ont pu « altérer » l’aura de l’œuvre. Il s’agit donc de bien discerner ce qui est « image » de ce qui est « photo ». « La révolution numérique est passée par là, explique Michel Poivert, les images sont des données (datas) et leur caractère inépuisable renforce encore le sentiment depuis longtemps éprouvé de la saturation visuelle. » Cette profusion de clichés en tout genre, qui instaurerait presque que tout le monde soit photographe, pourrait apporter la confusion et annihiler les niveaux de compréhension. Un mal pour un bien, puisque ce danger a poussé une frange d’artistes à repenser leur pratique. Il leur faut revenir au photographique, « à tout ce qui distingue [la représentation] des images, c’est-à-dire de représentations indifférentes à leur matérialité. »

Cette matérialité passe aussi, naturellement, par les supports. Ainsi, les pixels circulent d’un écran d’ordinateur ou de smartphone à une projection ou un tirage… Une malléabilité imposée par des chaînes de production de plus en plus courtes et rapides. C’est ce qui, d’après Michel Poivert, différencie les images de la photographie, qui elle relèverait du temps long. « L’image s’approprie son support et passe indifféremment d’un médium à un autre, quand la photographie, elle, dialogue en permanence avec ses contraintes techniques, cherche avant même la réalisation de la prise de vue une voie vers son projet final (…) Dit plus simplement, alors que l’image migre sur tous supports en toutes circonstances, la photographie exige de sa matérialité le sens qu’elle entend donner à la représentation. » Ce constat amène l’historien à détourner le célèbre aphorisme de Jean-Luc Godard et d’affirmer : « Non [ce n’est] pas juste une image, mais une image juste ».

Chercheurs et artistes

Cette volonté d’émancipation nécessite une adaptation des méthodes. Michel Poivert pense que c’est alors vers les sciences humaines et sociales, dont l’anthropologie, qu’il faut se tourner. Obligé à l’exigence, le photographe est devenu chercheur autant qu’artiste. Cela suppose une forme de discipline dans le raisonnement, la préparation et la production du projet. Pour l’historien, les sciences humaines et la photographie documentaire de création partagent une autonomie qui leur coute en échappant aux différentes règles du marché. « La photographie n’est jamais parvenue à s’imposer comme un système dans la société capitaliste, nous dit-il. (…) Elle n’est pas une industrie culturelle qui redistribue en interne les produits de son économie. Elle est anthropologiquement faible, elle est même une cause perdue du capitalisme, mais elle est aussi de ce fait aujourd’hui extrêmement libre. Cette liberté chèrement payée est ce qui relie photographie et sciences humaines. » On pense alors au travail de Laura Henno dans Outremonde qui pourrait être une métaphore de cet anti-système photographique. Ce projet, que la photographe française mène depuis plusieurs années, s’attache au choix de vie de la communauté de Slab City (Californie). Elle chronique le quotidien de marginaux coupés des considérations du grand brouhaha moderne.

Ce statut singulier requiert de la persévérance, des instruments et prévaut aux visées désirées cette nouvelle génération. C’est bien connu, les voies que nous empruntons ne sont pas indifférentes de l’objectif que l’on souhaite atteindre. C’est dans les mécaniques elles-mêmes que se construit la fin que l’on poursuit. Le philosophe Errico Malatestat, dans le Programme anarchiste (1920), soulignait déjà cette corrélation : « [les] moyens ne sont pas arbitraires : ils dérivent des fins que l’on se propose et des circonstances dans lesquelles on lutte. En se trompant sur le choix des moyens, on n’atteint pas le but envisagé, mais on s’en éloigne, vers des réalités souvent opposées, et qui sont la conséquence naturelle et nécessaire des méthodes que l’on emploie. » Si nous parlons ici de « lutte », c’est que les centres d’intérêt de la photographie documentaire des deux dernières décennies ont évolué. Le logiciel qui faisait de ce genre un observateur averti de la société s’est mis à jour et a ouvert de nouvelles pistes à l’analyse de ce qui nous entoure.

Culture vs contre-culture

Ce renouveau est corolaire à une actualisation des combats. Aux anciennes thématiques éculées au siècle précédent se conjuguent désormais celles qui occupent notre époque : féminisme, migrations, discrimination, racisme et, bien entendu, l’environnement. « En vingt ans, nous avons vu la photographie passer de la culture dominante des médias, de la communication et de l’art contemporain comme institution à une proposition contre-culturelle, constate Michel Poivert. (…) Il s’agit de positions éthiques tenues dans des propositions esthétiques. La rupture se situe au niveau d’une conscience globale de la société que l’on connaît bien à travers les luttes emblématiques de l’écologie. » Pour dessiner les contours de ces nouveaux horizons possibles, l’historien applique à la photographie le concept d’écosophie cher au philosophe et psychanalyste français Felix Gettari. Cette notion questionne notre façon d’être présent au monde et la connaissance que nous en avons.

Pour y parvenir, Michel Poivert suggère trois actes : la maîtrise du flux des images (sortir du dictat de l’information et du rythme de la culture) ; la mise en jeu de son être, de son corps dans un temps « existentiel » ; le partage avec ceux dont la représentation fait l’objet, mais aussi sous forme collaborative, c’est-à-dire « faire ensemble ». C’est à n’en pas douter ce qui unit les créateurs présents dans La Région Humaine, qui est plus qu’un simple recueil d’observateurs humanistes. Outre les œuvres contenues, les notes d’intention des artistes suffisent à nous conforter sur le bien-fondé de leurs démarches. Une communion de pensée que Le Bleu du Ciel a su révéler. Michel Poivert salue ainsi le travail et les efforts déployés avec passion par Gilles Verneret : « Le Bleu du ciel fait partie de ces acteurs – Lieux, maisons d’édition, associations, collectifs – qui font passer une autre photographie en contrebande. » En publiant cet ouvrage indispensable à ceux qui cherchent des chemins alternatifs qui les conduiront à leurs semblables, tous deux rendent un hommage sincère aux photographes, traducteurs du monde.

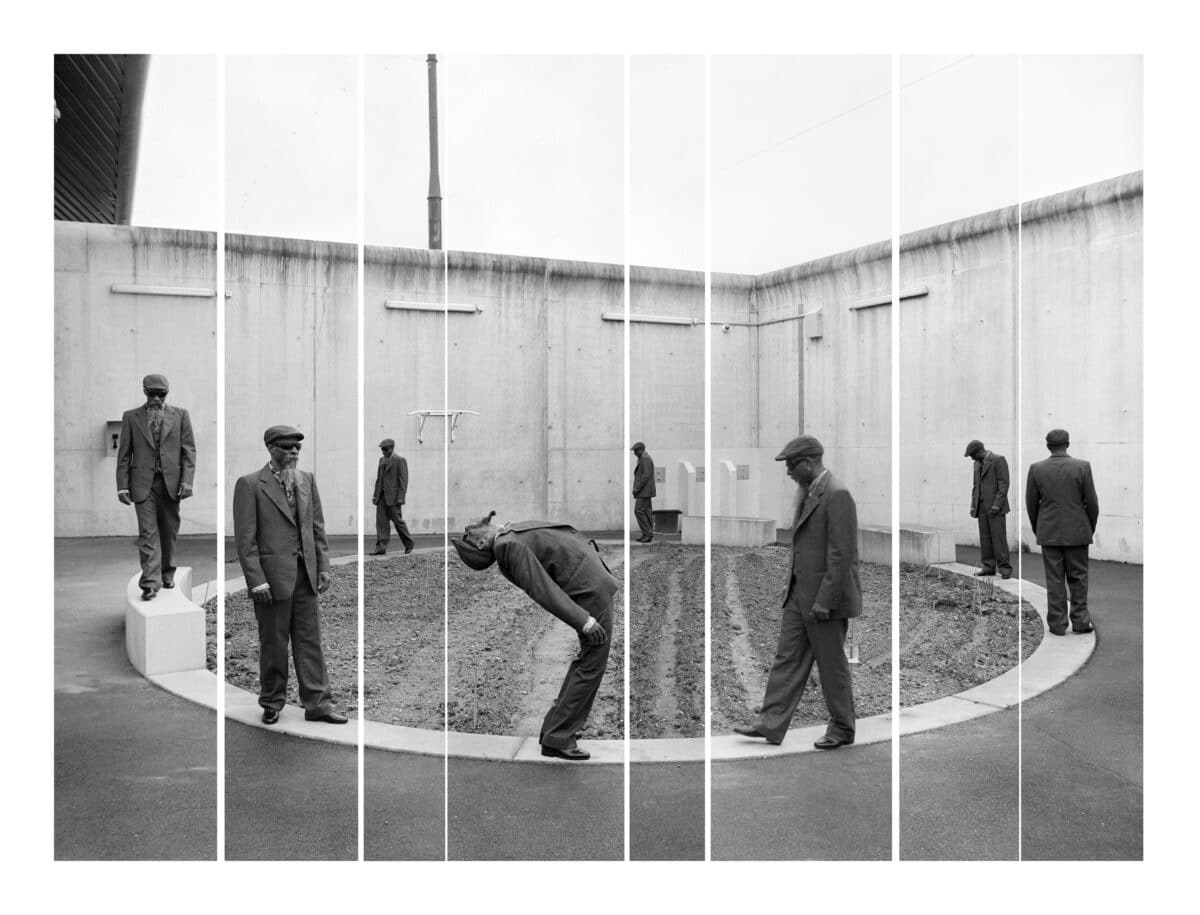

© Shai Kremer

Les profondeurs de l’existence

Mais qu’on ne s’y trompe pas, au-delà des idées développées par ses auteurs, La Région Humaine est avant tout un livre photo riche en iconographies. La curation élaborée par Michel Poivert et Gilles Verneret voue ces initiatives dont on devine qu’elles ont demandé une implication totale des artistes. Nous pouvons ainsi découvrir des projets aussi variés qu’originaux et les passerelles entre la jeune création documentaire et l’histoire du genre. C’est le cas, par exemple, de la série Abstraction de Karim Kal qui n’est pas sans évoquer les travaux réalisés par la New Topographics des années 1970. Valérie Jouve, quant à elle, convoque les grands noms de la sociologie tels Jean Rouch et Claude Levi-Stauss. D’autres s’inscrivent dans leur temps en traitant des sujets très actuels comme la question migratoire soulevée par Mahaut Lavoine. Une partie de ce que nous pouvons découvrir dans ces pages touche de façon poignante à l’intimité de leurs protagonistes. On imagine alors la patience que leur réalisation a nécessitée. À l’élan de vie déployé par Elinor Carrucci dans First Week, répond parfois la mort comme dans Mr. Hudson de Delphine Balley. C’est le tour de force de cette sélection que de nous plonger dans les profondeurs de l’existence.

La Région Humaine, Éditions Loco, 35€, 256p.

© Élinor Carucci

© Delphine Balley

© Karim Kal

© Mahaut Lavoine

© Valérie Jouve