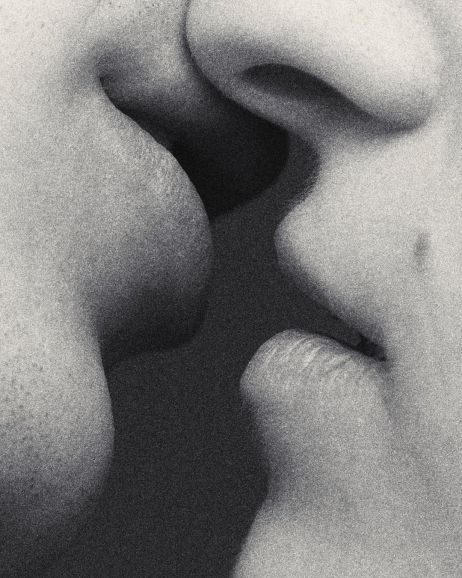

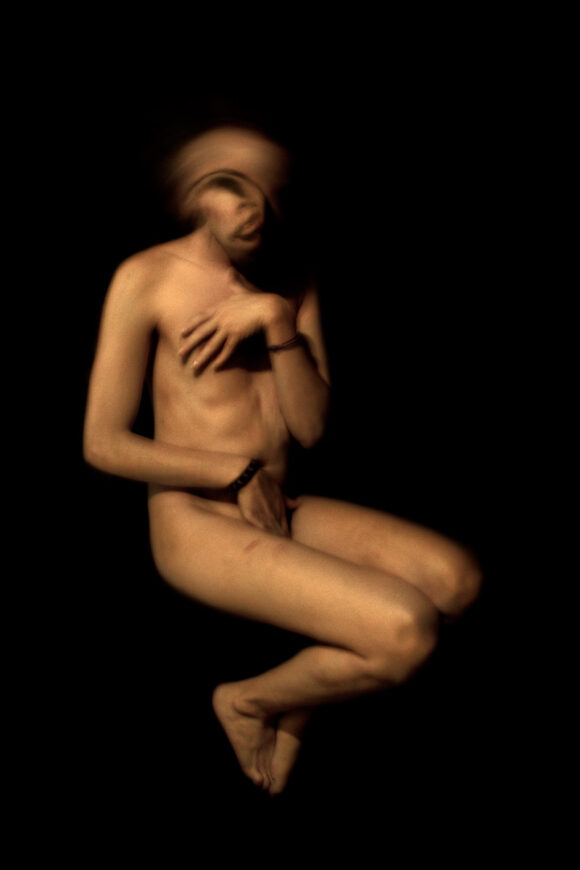

Nous avons rejoint Antoine d’Agata à l’agence Magnum, à Paris, dans des bureaux vides et silencieux. Une ambiance étrange avec un canapé où le photographe dormait pendant le confinement, alors que son linge séchait encore à la fenêtre. Il était rentré à Paris juste avant l’épidémie, revenant de la frontière américo-mexicaine où les illégaux errent entre défonce, sexe, prison et tentatives de passage. Avec d’Agata, l’amour se photographie comme une réanimation sur un lit d’hôpital, où les chairs sont mises à mal. Entretien avec un photographe qui a pulvérisé les frontières de l’intime. Cet entretien, mené par Sofia Fischer, est à retrouver dans le dossier de notre dernier numéro.

Fisheye : Tu apparais souvent dans tes images, surtout quand il s’agit de scènes de sexe. En tant que photographe, pourquoi choisir de se mettre en scène ?

Antoine d’Agata : J’ai une conception de l’intimité très différente de celle de la plupart des gens. Pour moi, ce n’est pas un territoire secret, privé, obscur, caché… c’est au contraire un espace que je donne, que je me dois d’ouvrir à l’extérieur. C’est un espace de confrontations, de rencontres, de luttes, de revendications, de batailles. Ça fait longtemps que j’ai sacrifié l’intimité au monde de la nuit [celui des marginaux, de la violence, de la défonce, en opposition au monde « du jour », poli et fonctionnel, ndlr] donc, de fait, il n’y a pas d’acte, pas d’interaction qui soit privé. Au contraire, c’est un espace d’affirmation de ceux que je côtoie, et tout ce qui s’y passe est de l’ordre de la résistance. Des actes de revendications existentielles et essentielles.

Te souviens-tu du moment où tu as compris que ton intimité ne serait jamais tienne?

C’était bien avant la photographie. Dès 20 ans, quand j’ai commencé à voyager. Toutes mes histoires d’amour, mon engagement politique, toutes mes frustrations sociales, je les ai posés là où les enjeux étaient évidents : dans la rue, dans la marge, dans les guerres, dans les conflits. En vivant là avec les junkies, les prostituées, j’effaçais toute limite entre sexualité, intimité, vie privée et le reste du monde, parce que je choisissais de prendre le monde comme terrain de jeux, terrain de lutte, terrain de vie.

Peut-on vraiment dire que tu photographies le sexe tel que la plupart des gens l’entendent ?

La sexualité ne m’a jamais intéressée en tant que telle. La mécanique de la jouissance, d’un point A à un point B, je m’en fous. Ce qui m’intéresse c’est la vie, c’est la mort, c’est l’individu et la communauté, c’est les rapports de force et de violence, de pouvoir au sein de la communauté. La sexualité, dans ce cadre-là, est un mélange de gestes, de mouvements, d’interactions, qui sont à leur paroxysme, et du coup ça devient un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus large. Comme à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où les gens qui tentent de passer la frontière prennent du crystal meth et font l’amour après. Je le photographie parce qu’ils sont dans une revendication de leur corps, de leur vie, de leur liberté d’agir. La sexualité devient un acte de révolte, ou de réconfort, ou de survivance, de survie. Elle est tout ça en même temps. Il y a une animalité, des comportements hors-norme dans des lieux géographiques bien précis. Ils n’ont pas choisi d’être là, et la seule solution qui leur reste, c’est de générer des comportements sociaux et animaux hors-norme pour imposer au reste de la société leur existence.

Le sexe que tu documentes serait une façon de se réapproprier une certaine liberté, une certaine autonomie ?

Oui. J’ai beaucoup travaillé avec des gens malades, notamment du sida, et du coup la sexualité devient un geste désespéré d’exister, une manière de vivre, de survivre quelques heures de plus, quelques jours de plus, de sentir… La sensation au sens large, sexuelle ou narcotique, devient le seul moyen d’affirmer une existence.

Penses-tu que le spectateur se projette sur tes images ?

Oui. Souvent. Il y en a certains qui viennent me voir et me disent : « Moi je suis SM, ou j’adore les orgies, tu pourrais tenter de prendre ça en photo ? » Mais tout ça n’est pas mon propos, ça ne m’intéresse pas. Le côté plaisir, non seulement me fait chier, mais va peut-être même à l’encontre de ce que je veux dire. J’ai l’impression que souvent, dans le monde contemporain, la sexualité est vécue autrement, comme un outil de

consommation ou de confort. Je ne dis pas ça à partir d’une position de jugement, mais je fais une différence forte entre la sexualité telle que je la photographie, et un certain culte du sexe comme une commodité qu’on a gagné parce qu’on a travaillé pendant six jours et qu’on est samedi. Celle-là ne me parle pas, ne m’intéresse pas.

Est-ce qu’on a déjà censuré tes images?

Oui. Quand on a fait l’expo au Bal [en 2013, ndlr]. Il y avait des images qu’on a enlevées parce que les filles semblaient jeunes. J’avais beau m’évertuer à répéter que non, on a fini par les retirer, pas pour ce qu’elles montraient, mais pour ce que les gens auraient pu croire qu’elles montraient. Mon principe sur la censure, c’est toujours de dire : « Laissez-moi faire ce que je veux, comme je veux, et une fois que c’est sur les murs, vous pouvez enlever des images… et laisser le trou visible. » Je peux comprendre que des gens ou des institutions ne peuvent pas tout montrer, à condition que ce ne soit pas mon geste. Je fais ce que j’ai à faire, après si eux veulent peindre tout en noir, alors soit. Mais je ne veux pas, moi, assumer cette censure-là.

Comment se photographie-t-on en train de coucher avec une femme quand on est défoncé ?

Les premières semaines, les premiers mois, j’étais bourré, je ratais, je n’avais rien. Peu à peu j’ai commencé à photographier à main levée mes gestes, la situation dans laquelle j’évoluais. Quand je me suis senti enfermé dans cette distance-là, j’ai donné l’appareil aux autres. Dans des situations les plus aberrantes les unes des autres, il y avait toujours quelqu’un pour me prendre en photo, et ça m’a donné un espace de liberté et d’autonomie énorme. J’ai pu devenir un personnage dans mes propres images. J’ai pu oublier. Il suffisait de faire deux trois réglages avant, de dire à la personne tu appuies là. Et puis le numérique a apporté de nouvelles solutions: avec un appareil sur trépied et un déclenchement automatique toutes les trente secondes, il y a eu la vidéo… Je n’ai jamais voulu être un photographe-témoin, mais un acteur de ma propre existence. Les images les plus significatives de cette époque, je suis dedans.

Cet entretien est à retrouver en intégralité dans Fisheye #42, en kiosque et disponible ici.

© Antoine D’Agata / Magnum Photos