Depuis 2011, Camille Léage, 30 ans, capture les quartiers du nord-est de Paris, traversés par le Bus 60. Mêlant photographie de rue et réflexions sociales, la photographe explore l’occupation de l’espace public, et son incroyable diversité. Un témoignage sincère d’une époque vouée à disparaître. Entretien.

Fisheye : Qui es-tu ?

Camille Léage : Je suis photographe et responsable de la communauté de freelances en France, chez Malt. Depuis huit ans, je documente les communautés du nord-est de Paris, où j’ai grandi, et depuis cinq, le quotidien des créateurs du premier magazine LGBTQ+ du monde arabe, en Jordanie. Mon travail est empreint d’altérité, et contribue à pallier l’invisibilité récurrente de certaines populations dans la société.

Que représente la photographie pour toi ?

Elle m’a toujours accompagnée : un jetable glissée dans ma poche pour raconter ma première colo lorsque j’avais six ans, ou un boitier numérique pour mon premier voyage en solo aux États-Unis à neuf ans. Ce n’est donc pas un hasard si le voyage est au cœur de ma pratique. Le 8e art est pour moi une manière de ressentir les sensations, « l’œil neuf » si spécifique au voyage, dans mon quotidien. Il me permet de goûter aux joies de l’imprévu et des rencontres, de remettre en question mes représentations et d’apprécier l’errance.

Comment définirais-tu ta manière de travailler ?

Volontairement lente ! C’est un luxe, dans un monde qui n’a jamais été aussi rapide. Je shoote principalement à l’argentique, et bien souvent mes travaux s’étirent sur plusieurs années. Cette lenteur est essentielle : elle me permet de déconstruire mon cadre de références, pour mieux saisir les subtilités de mes sujets. Elle est aussi salvatrice, à l’ère du numérique. C’est en quelque sorte une forme de résistance ouverte, face au flot d’images, à la perte d’attention et au manque de mémoire.

Quelle est l’histoire de ta série Bus 60 ?

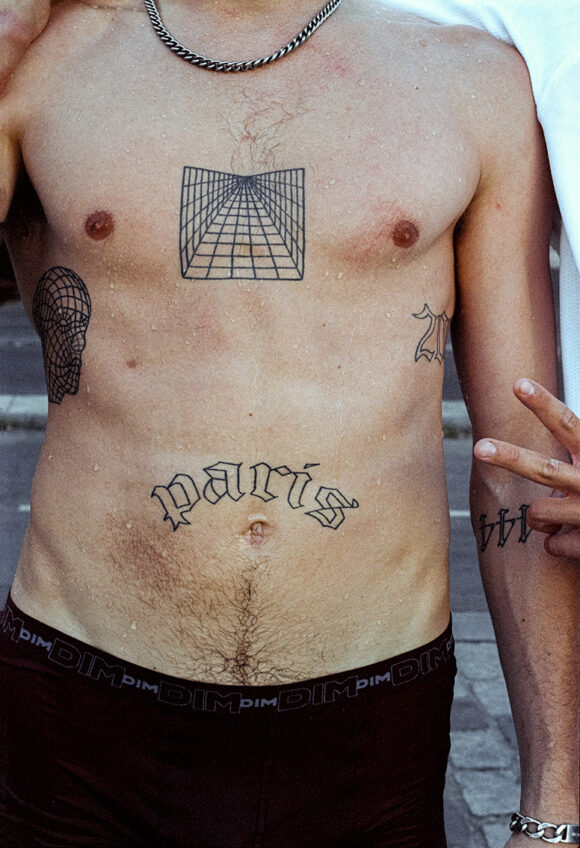

Depuis 2011, je documente les quartiers périphériques du nord-est de Paris – les 18e, 19e et 20e arrondissements – traversés par la ligne 60 du bus. Si Paris est sans doute la ville la plus photographiée du 20e siècle avec New York, elle est devenue un pastiche d’elle-même, un stéréotype poétique et chic. Je souhaitais donner à voir une autre image de la capitale, témoigner de sa grande diversité humaine et architecturale. Ayant moi-même grandi à Porte de la Chapelle et vivant à Barbès, ce travail est également ma réponse à la mauvaise réputation de ces endroits : la beauté n’est pas seulement haussmannienne, elle traverse aussi les grands ensembles.

Il s’agit d’un de tes projets au long cours. Comment a-t-il évolué ?

Le bus 60 et moi, c’est une belle histoire d’amour. Elle a démarré d’une envie simple : celle de montrer ma ville. J’ai mis du temps à me discipliner, à trouver une routine qui fonctionnait. Je n’ai notamment pas photographié pendant quatre ans d’affilée. Au fil du temps, j’ai rencontré des gens qui m’ont aidé à progresser, j’ai amélioré ma technique, diversifié mes compositions, appris à théoriser mon discours. J’ai aussi découvert d’autres thèmes sous-jacents à mon travail, comme l’occupation de l’espace public, ou bien « l’utilité de l’inutilité », comme j’aime définir mon travail ! Aujourd’hui, je réfléchis à fermer ce chapitre tout en l’immortalisant à travers la publication d’un livre, comme une sorte de témoignage d’une époque qui pourrait bientôt disparaître, car ces quartiers se transforment.

Comment tes « modèles » ont-ils réagi à ce projet ? Les as-tu mis en scène ?

Nous sommes aujourd’hui habitués à des images lissées sur Photoshop, ou produites à l’aide de story-boards, d’acteurs et d’accessoires. Je trouve essentiel de continuer à réaliser des images plus authentiques. Pour ma part, cela se construit toujours dans le respect de mes sujets, d’autant plus qu’il s’agit en quelque sorte de voisins que je pourrais recroiser ! Les gens aiment que l’on s’intéresse à eux, aussi, j’essuie très peu de refus. Enfin, qu’une image soit mise en scène ou spontanée, quelle importance ? La photographie de rue la plus célèbre, Le baiser de l’hôtel de ville de Doisneau était préparée, et pourtant nous préférons l’oublier…

Pour réaliser cette série, tu as arpenté l’espace public. Te considères-tu street photographe ?

Je n’aime pas me définir comme une photographe de rue. Ce terme renvoie pour moi à Google Street View, et je me demande bien ce que nous avons en commun ! Je préfère l’image du flâneur, que Baudelaire définissait comme un « botaniste du trottoir ». Ou bien dire que tout part de la marche, de l’envie d’explorer.

C’est cette envie qui t’a guidée ?

Tout à fait. Je trouve qu’il existe des similitudes entre la photographie et l’exercice de la scène pour les danseurs, les comédiens, les musiciens… La rue devient un théâtre. La manière dont j’occupe l’espace, l’énergie que j’y mets vont déterminer la qualité de mes images. Si je suis de mauvais poil, par exemple, l’expérience m’a montré qu’il vaut mieux ne pas m’acharner et rentrer chez moi…

Mais ce projet m’a également appris à sortir de ma zone de confort, à jouer sur un terrain de jeu inépuisable, à aller vers l’autre. Il m’a apporté une certaine patience. Il faut parfois réagir à la vitesse de l’éclair pour saisir une rencontre d’une fraction de seconde, et à d’autres moments rester toute la journée au même endroit à attendre que les éléments recherchés se mettent en place.

Qu’as-tu cherché à représenter, au cours de cette longue errance ?

J’aime saisir des images qui sont le reflet de nos vies. Nous recherchons tous de l’extraordinaire dans l’ordinaire, de la simplicité dans un environnement complexe. Stephen McLaren déclarait par exemple « une bonne photo de rue doit, à parts égales, titiller, intriguer, révéler, choquer, provoquer et exciter. Elle doit être d’humeur légère, mais dense en émotion, difficile à décrypter, mais facile à apprécier. Mais surtout, elle doit déstabiliser. La vie ne se laisse pas facilement interpréter, les photos qui la représentent non plus ».

Avec cette série, j’illustre également la nécessité de se rendre disponible, de ralentir dans une ville qui va à toute allure. Ce n’est qu’en prenant ce recul que l’on aperçoit enfin certains détails. Enfin, il me semblait important de montrer qu’une femme peut « zoner » sans danger dans Paris.

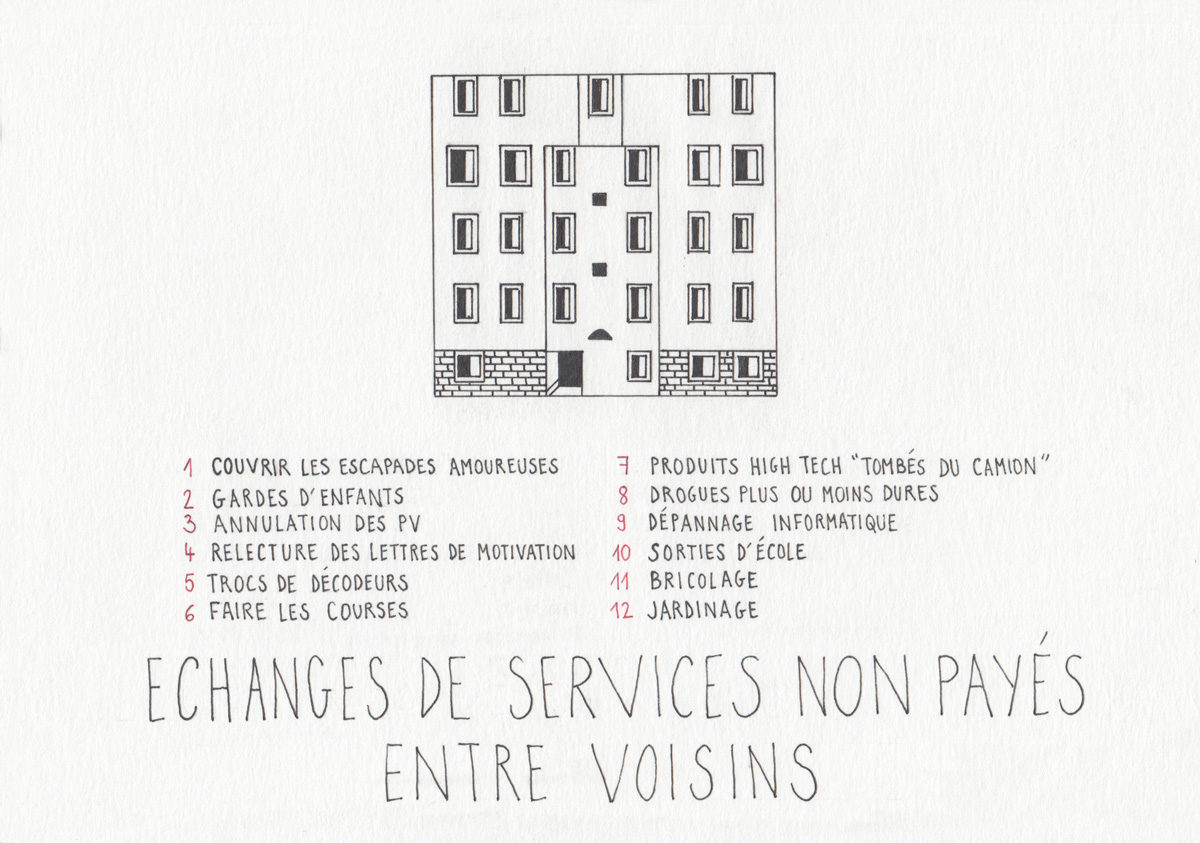

Un petit mot quant à Dear District, ce projet annexe qui accompagne Bus 60 ?

L’année dernière, j’ai complété Bus 60 avec une série de cartes postales réalisées à la main et racontant la vie urbaine autour de ce même territoire. Une série d’illustrations de données, collectées sous des formes variées : dessin, infographie, cartographie etc. Dear district est la petite sœur du Bus 60, elle dépasse les limites du médium photographique pour offrir une compréhension plus vaste de ce territoire. J’y aborde de nouveaux thèmes, comme la notion de sécurité, l’exode urbain, ou encore le hip-hop et rap français.

© Camille Léage