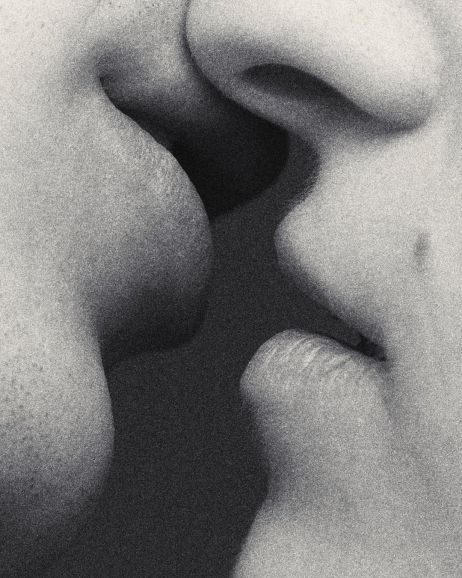

« Un masque sans visage, presque organique, qui semblait aspirer le regard vers l’intérieur, vers quelque chose d’archaïque. »

Aujourd’hui, plongée dans l’œil d’Ilanit Illouz. Jusqu’au 24 août 2025, la Maison européenne de la photographie consacre une exposition à sa série Au bord du volcan. En Sicile, au pied de l’Etna, l’artiste sonde la mémoire des paysages, entre matière en fusion, photographie et archéologie poétique.

Au creux de la roche, là où la matière conserve les murmures du temps, Ilanit Illouz mène une exploration patiente et incarnée. Son travail s’écrit comme une archéologie poétique, mêlant la photographie aux gestes de la cueillette, de la stratification, de la cristallisation. Elle arpente les territoires comme on interroge un corps ancien, attentif aux fractures, aux cicatrices, aux traces ténues d’une mémoire souterraine. De la mer Morte aux flancs de l’Etna, ses images émergent d’une matière vivante, transfigurée par le feu, le sel et les cendres. Elles défient l’évidence, troublent les repères, invoquent des formes spectrales à la frontière de l’humain, du minéral et du végétal. Dans Au bord du volcan, une grotte pétrifiée devient le théâtre d’un récit sans mots, une cavité qui aspire le regard. L’image nous entraîne vers un vertige archaïque. Chez Ilanit Illouz, l’œuvre n’est pas reproduction mais révélation : elle palpite, elle s’érode, elle se souvient. Elle devient le lieu d’un questionnement sensible face à ce qui disparaît, ce qui résiste, ce qui, encore, pulse. Jusqu’au 24 août, sa série Au bord du volcan est exposée à la Maison européenne de la photographie. L’artiste nous raconte l’une des images les plus emblématiques de ce travail.

Un visage dans la lave

« Dès le premier regard, j’ai su qu’elle serait le point de départ de mon travail. Il y avait là une présence silencieuse, une charge symbolique très forte. Sa cavité m’évoquait un spectre enveloppé dans un manteau de roche. Une figure figée, lentement sculptée par la fusion minérale. Le relief sombre et poreux de la pouzzolane semblait retenir le mouvement, comme si le temps s’était suspendu à l’instant précis de la solidification. J’y ai vu successivement une colonne vertébrale jaillie de la terre, des dents, des squelettes, une architecture ancienne, un nuage atomique, une éruption… Cette cavité m’a aussi rappelé un masque sans visage, presque organique, qui semblait aspirer le regard vers l’intérieur, vers quelque chose d’archaïque. Une forme de vide où l’on ressent à la fois le vertige et l’attraction. C’est ce paradoxe que je cherche à explorer. La roche elle-même, dans sa forme et sa texture, m’a fait penser à une humanité pétrifiée, une mémoire fossilisée, à la fois présente et absente. Elle porte les traces d’un temps ancien, mais aussi les échos de notre époque contemporaine. À travers cette matière, je tente d’interroger la manière dont le paysage devient un miroir, un corps, un témoin : un espace où se croisent les récits, les mémoires, les disparitions. Il ne s’agit pas de reproduire des formes anciennes, mais de créer des situations où la matière se révèle, se transforme, se met en mouvement. Je voulais parler d’une lamentation des images, créer un lien entre ce qu’elles évoquent et le support qui les porte. Rendre la matière vivante, comme un second souffle. »