« La photographie queer permet de créer des spectres de visibilisation, de créer un art qui est fait par et pour les personnes queers, avec un vocabulaire spécifique et des éléments qu’elles seules comprendront. »

La communauté LGBTQIA+ s’est emparée de la photographie dès son invention, au 19e siècle. Le médium s’impose comme un support de renégociation permanente du soi dans sa relation au monde, de même qu’un outil militant.

Si, au 19e siècle, on ne parle pas encore de photographie queer, le mouvement existe déjà et ses caractéristiques se déclinent au fil du temps. À cette époque, « on identifie des traces de photographies avec des jeux sur le genre et la sexualité, et on remarque beaucoup d’images représentant des couples homosexuels », précise Marion Cazaux, doctorante en histoire de l’art contemporain à l’université de Pau spécialisée dans la question du genre. Les clichés, centrés sur le foyer et le quotidien qu’il abrite, présentent peu de personnages et dévoilent des histoires d’amour, de transition et de libération, mais également des parcours de vie meurtris par la maladie. Il s’agit bien souvent de collages ou d’impressions colorées qui, par leur petit format, évoquent l’intime. « La photographie queer permet de créer des spectres de visibilisation, de créer un art qui est fait par et pour les personnes queers, avec un vocabulaire spécifique et des éléments qu’elles seules comprendront, poursuit Marion Cazaux. On distingue des références à nos figures artistiques tutélaires, mais aussi à des événements importants comme les émeutes de Stonewall [une série de manifestations qui eurent lieu à la suite d’une descente de police dans un bar new-yorkais, en 1969, et qui sont considérées aujourd’hui comme les premières luttes LGBTQIA+, ndlr] ou les années sida. »

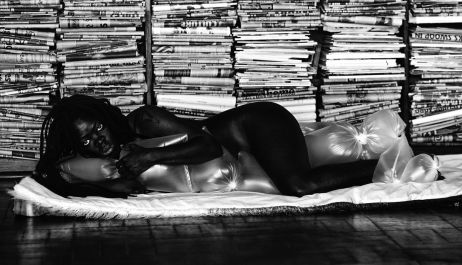

Un certain nombre d’artistes s’inscrivent dans une démarche de réappropriation de symboles culturels, ce qui leur permet d’esquisser d’autres narrations articulées autour de leur réalité. Des récits d’aliénation et de résistance se rejouent alors, différemment, devant les yeux de celui ou celle qui observe. « Même si l’on se forge des hétérotopies [un concept, théorisé par le philosophe Michel Foucault, qui renvoie à des lieux concrets ayant un rapport avec l’imaginaire, ndlr], on retrouve des liens avec la société en général. On lui répond en jouant avec les codes qu’elle a établis. Je pense aux clichés récents de Jean Ranobrac, connu pour avoir immortalisé la scène drag. Il travaille sur les figures de l’histoire de l’art occidental et de la mythologie. Il reprend le vocabulaire de la photographie straight et arrive à le rendre homoérotique en s’inspirant d’artistes queers comme Kehinde Wiley, peintre afro-américain qui recompose des moments de l’histoire occidentale en remplaçant les personnages blancs par des personnages noirs. Dans ses œuvres, Jean Ranobrac donne de la place aux homosexuels, qui n’en ont pas eu dans l’histoire de l’art occidental. Avec une autre approche, Zanele Muholi offre un espace aux personnes queers racisées, souvent minorisées, en représentant les membres de la communauté LGBTQ+ sud-africaine. C’est important de décentrer le regard et de multiplier les points de vue », étaie Marion Cazaux.

Communautés engagées

La photographie queer semble indissociable de l’engagement politique et social. Dès ses balbutiements, en donnant à voir des identités alors prohibées, elle cristallise un geste militant. À la fin du 19e siècle, Alice Austen signe les premiers clichés LGBTQIA+, destinés à une sphère privée, en s’intéressant aux relations intimes entre les femmes de l’époque victorienne aux États-Unis. En France, dans les années 1930, Claude Cahun est l’une des premières artistes à s’illustrer, aux côtés de sa compagne Suzanne Malherbe, aussi appelée Marcel Moore, dans des portraits travestis. Ce type de pratique prendra une autre ampleur dans les années 1980, comme en témoignent les tirages de David Wojnarowicz et ceux du groupe des cinq de Boston, composé de Nan Goldin, David Armstrong, Mark Morrisroe, Jack Pierson et Philip-Lorca diCorcia. « L’arrivée du sida a marqué un tournant majeur. Généralement, c’est d’ailleurs les images de cette période qui sont présentées dans les expositions, souligne Marion Cazaux. Après cela, dans les années 2000, on assiste à une vague de dépolitisation, au cours de laquelle émerge une nouvelle génération plus ouverte sur les questions trans, notamment. De jeunes artistes commencent leur carrière en documentant leur parcours. »

Des récits alternatifs, autobiographiques, nous parviennent alors. « L’histoire la plus intéressante à raconter a à voir avec la manière dont les technologies et les médiums ont été utilisés par la communauté queer. Qu’il s’agisse d’un simple goût pour ceux-ci – je

pense notamment aux magazines de bodybuilding des années 1950, qui n’étaient à l’origine pas destinés à cette audience et font désormais partie de l’univers queer – ou d’une véritable participation au mouvement. Il faut appréhender ce dernier dans son

ensemble, le suivre dans ses évolutions, en fonction des changements sociétaux et politiques, ou même de sa localisation géographique », complète Ben Miller, écrivain et historien spécialisé dans la libération gay au sein du monde anglophone. En outre, la démocratisation du boîtier, et plus particulièrement de l’appareil jetable et du Polaroid, a contribué à favoriser l’émergence de communautés en tant que telles. La collection de clichés de Sébastien Lifshitz nous montre, par exemple, une large sélection d’images

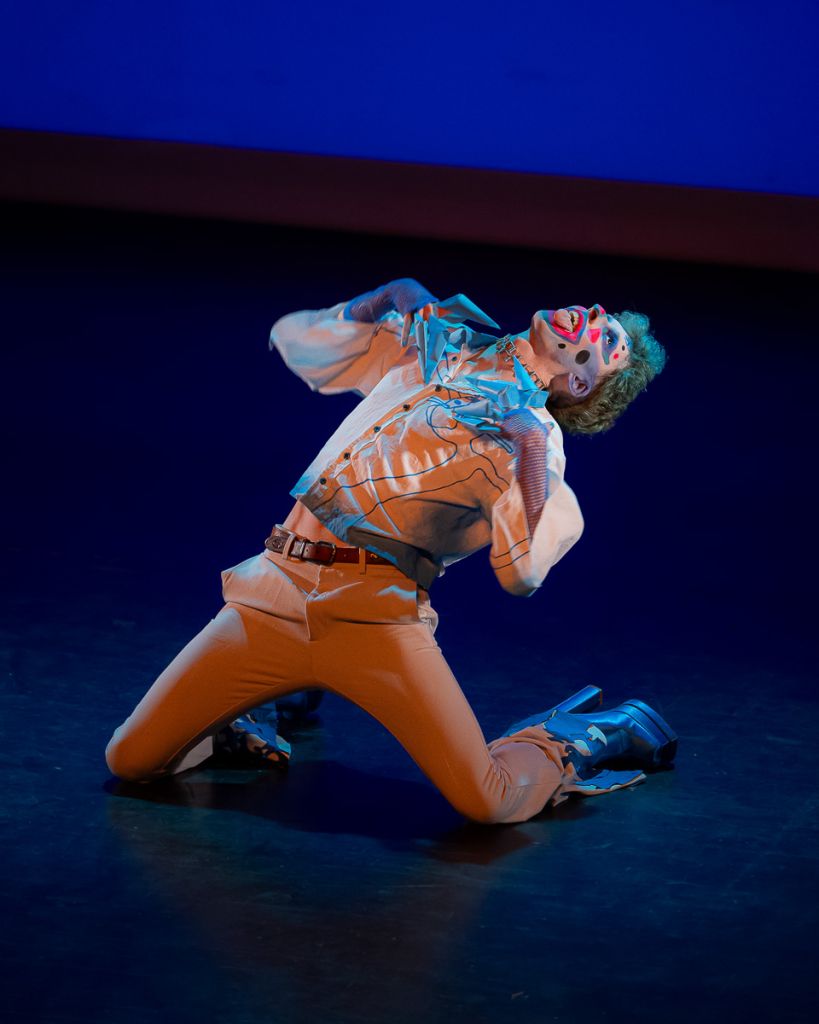

d’anonymes de la seconde moitié du 20 siècle, ouvertement queers, travestis ou en couple. « Aujourd’hui, la photographie queer est étroitement liée au milieu drag, affirme Marion Cazaux. Cela permet de visibiliser d’autres questions en rapport avec le travestissement et son ambivalence. Les drags sont des formes de figures tutélaires pour la communauté LGBTQ+, ce sont des personnalités médiatiques qui se font le relai de nos revendications. Celles et ceux qui les immortalisent prennent donc une place de plus en plus grande sur la scène photographique. Je pense que l’on ne tardera pas à avoir des monographies sur ces tirages dans des galeries plus importantes. »