Passionné par les nouvelles technologies et les travers qu’elles révèlent de leurs créateurs, l’artiste visuel Lewis Bush s’est plongé dans un nouveau projet : Depravity’s Rainbow. Un ouvrage, en cours de production, inspiré par la vie de Werner von Braun, un ingénieur ayant construit la fusée qui a propulsé les hommes sur la Lune… et conçu des missiles pour les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Entre passé et présent, l’auteur interroge à travers une collection d’images d’archives et de cyanotypes, l’importance de l’éthique dans la conquête de l’espace. Entretien.

Fisheye : Qu’est-ce qui t’intéresse dans la photographie ?

Lewis Bush : J’ai d’abord étudié l’histoire, jusqu’à devenir chercheur, mais mon véritable amour a toujours été la photographie. J’ai donc voulu trouver un moyen de combiner ces deux éléments. Je m’intéresse aux gens et aux organisations qui détiennent un certain pouvoir. À travers mon œuvre, j’essaie de les rendre visibles, de révéler ce qu’ils cachent. Je déterre parfois des choses anciennes, comme des détails beaucoup plus contemporains.

Comment est né le livre Depravity’s Rainbow ?

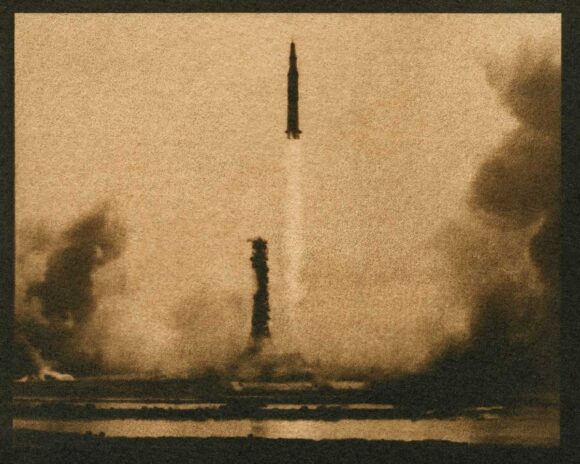

Il y a environ quatre ans, j’ai commencé à m’intéresser au rôle du militaire dans l’espace et aux débats que cela suscitait : s’il fallait, par exemple, autoriser les armes en orbite. En me lançant dans des recherches, j’ai vite compris qu’en réalité armée et science ont toujours cohabité, et ce, depuis les débuts de la conquête de l’espace. Le premier objet fabriqué par l’homme à sortir de la Terre était une fusée militaire. Partant de cette information, j’ai commencé à en apprendre davantage sur son créateur : Werner von Braun.

Peux-tu m’en dire plus sur cet homme ?

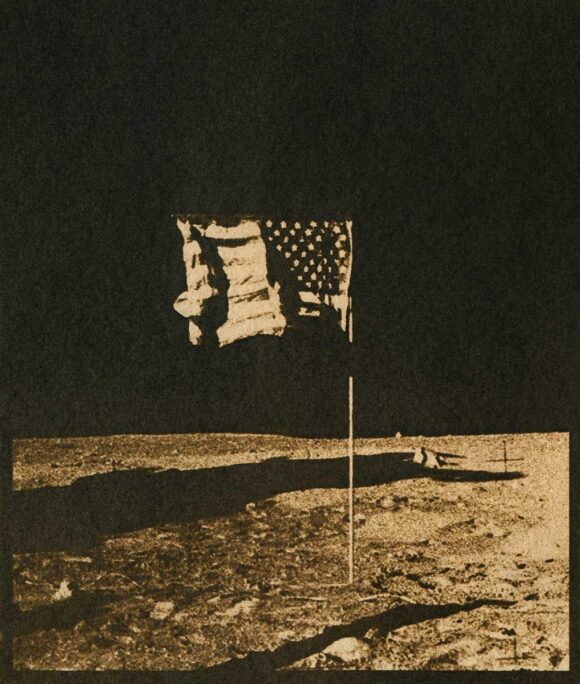

La plupart des informations disponibles sur lui datent d’après 1945. À cette époque, il vivait aux États-Unis et concevait une série de fusées militaires et civiles. La plus connue d’entre elles est la fameuse Saturn V. Une machine monstrueuse mesurant environ 110 mètres de hauteur, qui a permis aux astronautes de se poser sur la Lune, dans le cadre du projet Apollo. Mais avant 1945, von Braun habitait en Allemagne et travaillait pour son armée. Sa création la plus importante, à cette époque, était le V-2, premier missile balistique à longue portée, conçu pour le combat. Un instrument de guerre qui a tué des milliers de personnes – directement et indirectement. J’ai naturellement été fasciné par cet homme, par sa vie, presque scindée entre ces deux expériences.

Les débats autour de la séparation de l’homme et de l’artiste sont de plus en plus nombreux. Qu’en est-il dans le monde de la science et de la technologie ?

C’est une très bonne question. On entend souvent dire que les artistes qui ont fait des choses horribles ne doivent pas être associés à leurs créations. Je pense par exemple à l’artiste britannique Eric Gill, qui a abusé sexuellement ses propres filles et dont l’œuvre est toujours accrochée dans de nombreux lieux culturels. Si le débat est quelque peu différent dans la sphère technologique, les défenseurs de van Braun affirment qu’il a transformé une arme de guerre en un outil pacifique et scientifique, et que par conséquent, nous devrions pardonner ses actions antérieures. Mais à travers mon travail, j’entends souligner le fait qu’une arme, même si elle évolue, existe toujours. De plus, on découvre dans l’exploration spatiale contemporaine que de nombreuses créations militaires continuent d’influencer les systèmes utilisés aujourd’hui.

La conquête de l’espace était ancrée dans les tensions de la Guerre froide. Comment cela a-t-il évolué aujourd’hui ?

La Guerre froide était une période terrifiante. On peut donc aisément comprendre pourquoi des pays tels que les États-Unis étaient prêts à employer d’anciens nazis s’ils pensaient que cela les aiderait à battre leurs rivaux – et l’Union soviétique faisait de même. Je pense que beaucoup de gens ont justifié ce comportement douteux par une phrase simple : la fin justifie les moyens. Encore aujourd’hui, nous avons tendance à fermer les yeux lorsque des choses terribles arrivent à nos ennemis.

Je pense notamment à la diffusion de fake news. J’ai réalisé que beaucoup de gens – pourtant sensés – n’ont aucun mal à les partager lorsqu’elles leur sont bénéfiques, ou qu’elles sont alignées à leur système de croyances. Si l’on dément les propos, ils répondront simplement : « Même si c’est faux, je suis d’accord avec ce message ». C’est un mode de pensées qui peut avoir des conséquences terribles…

Ton livre regroupe de nombreuses images d’archives. D’où viennent-elles ?

Elles proviennent de plusieurs musées et archives, éparpillés aux quatre coins du monde. J’ai trouvé la plupart des clichés en ligne, sur les sites de différentes organisations, comme la NASA, par exemple, qui possède une banque d’images remarquable, documentant précisément le projet Apollo – et fait partie du domaine public. Certains tirages, en revanche, n’existaient pas numériquement, et je me suis déplacé personnellement pour les consulter, et me plonger dans les documents historiques originaux. Je pense notamment aux archives du British Museum, qui débordent de photos rares, shootées à la fin de la guerre par les agents du renseignement britanniques.

Et quelles sont les autres photos ?

Ce sont mes propres clichés des lieux importants de l’histoire du développement des fusées. La plupart sont aujourd’hui abandonnés et tombés dans l’oubli. J’ai utilisé le cyanotype pour développer ces images. Il s’agit d’une méthode ancienne utilisée en astronomie, mais aussi pour les plans d’ingénierie. Mais le cyanotype contient également des éléments provenant du cyanure d’hydrogène, un gaz utilisé durant l’holocauste. Le bleu qui tache mes photos et donc le même que celui qui s’incrustait sur les murs des chambres d’exterminations des camps, comme Majdanek, en Pologne.

Tu conclus l’ouvrage par un essai. De quoi parle-t-il ?

Les thématiques abordées dans cet ouvrage sont assez complexes. Après avoir organisé les images en séquences, j’ai réalisé que certaines idées, certains enjeux n’étaient pas traduisibles en images. J’ai donc commencé à écrire ce que je pensais être une courte postface… Mais celle-ci a grandi au fil de mes recherches et de mes échanges avec différentes personnes. Finalement, l’épilogue est devenu un essai à la structure expérimentale, qui suit l’arc d’un missile balistique, de son lancement à son impact. Une forme inspirée par le livre Gravity’s Rainbow de Thomas Pynchon (qui m’a d’ailleurs donné l’idée du titre), qui utilise la même technique.

Quelle est la métaphore derrière cet arc ?

Un missile est lancé d’un endroit particulier. Lorsque la gravité le fait retomber, il s’écrase autre part. Le titre Depravity’s Rainbow fait référence a quelque chose de similaire : les mauvaises actions du passé finissent toujours pas hanter notre présent.

Quelles autres thématiques abordes-tu dans cet essai ?

L’essai se lit comme un historique de la construction des fusées, de l’espace et de la présence militaire dans ce domaine. Il explore l’émergence de la technologie propre à la construction des fusées, et l’influence de la guerre et de la culture sur son développement. J’aborde également les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, qui ont permis à des individus comme von Braun d’obtenir un nouvel emploi plutôt que d’être jugés. Je conclus par un constat : les mêmes erreurs sont encore commises aujourd’hui, lorsqu’il s’agit d’explorer l’espace. C’est un écho à l’héritage de l’impérialisme et du colonialisme, deux idéologies qui ont profondément influencé l’holocauste. On note par exemple que beaucoup de zones de lancement sont installées dans d’anciennes – et parfois contemporaines – colonies, détentrices d’une forte influence aux États-Unis.

Ton œuvre est souvent ancrée dans des enjeux philosophiques. Y a-t-il des résonances entre ce travail et d’anciens projets ?

Je pense que la chose la plus importante à retenir est que la technologie n’est jamais neutre. Elle est modelée par tout un système de croyances – lié à notre monde, à ce qui est bon et mauvais, à nos objectifs. Pour le cas de von Braun, il était évident que l’humanité devait conquérir l’espace, peu importe le prix à payer. Sortir de la Terre n’est pas neutre non plus, cela fait écho à une volonté politique : pour survivre, l’humanité doit quitter la planète. Mais le plus gros problème auquel nous faisons face est que ceux qui possèdent ce pouvoir sont ceux qui se soucient le moins du sort de notre monde.

Participez à la campagne de financement participatif ici !

© Lewis Bush