Fascinée par les marques du visible, de l’invisible, et la désarticulation de la mémoire, la photographe argentino-mexicaine Valeria Arendar, 27 ans, s’est plongée dans l’histoire de sa mère, ancienne militante, qui a dû fuir son Argentine natale et sa dictature pour survivre. Entre violences militaires, torture, extermination et engagement, elle compose, avec Two times Mary, une narration métaphorique où les symboles interrogent les souvenirs plus concrets. Entretien.

Fisheye : Pourquoi t’es-tu tournée vers la photographie ?

Valeria Arendar : Après avoir débuté puis abandonné des études de cinéma, je me suis dirigée vers la photographie à 19 ans. Durant le quatrième trimestre de mon cours d’Histoire du portrait photographique, j’ai atteint une sorte de « point de non-retour » dans ma relation au médium. Mais je me suis ensuite inscrite au Centro de la Imagen, où grâce à mes camarades de classe et mes professeurs, j’ai pu me confronter à des spécificités de la pratique photographique, et interroger les dimensions esthétiques de phénomènes sociaux. Le 8e art est ainsi devenu pour moi une sorte de fenêtre sur le monde, qui nous permet de construire qui nous sommes et qui nous devenons.

Comment crées-tu ?

Aujourd’hui, je dirais que ma pratique prend racine dans la notion de fiction. Une manière de me comprendre mieux. Idem concernant les autres. Car nous ne percevons notre propre histoire que de manière « imaginaire », selon moi. Cette pratique m’a permis d’interroger ma propre création, d’aller de l’avant tout en retournant en arrière… Il s’agit de produire le présent, et d’être en relation avec l’autre.

Qu’est-ce qui t’as décidé à réaliser Two times Mary ?

Un voyage avec ma mère à Buenos Aires, fin 2019. Là-bas, nous nous sommes rendues à l’ESMA (l’École de mécanique de la marine) pour rencontrer l’équipe argentine d’anthropologie médico-légale. Durant la dictature, entre 1976 et 1983, l’ESMA servait de centre clandestin. Des gens y étaient emprisonnés, torturés, violés et exterminés – on estime environ 5000 disparitions. Aujourd’hui, l’endroit et devenu un monument national historique, preuve des actions terroristes de l’État.

Durant ce rendez-vous, ma mère a pu témoigner au sujet de Carlos Acosta et Gerardo Álvarez, ses collègues détenus-disparus en 1976 et 1977. En entendant les questions très spécifiques qu’on lui posait, j’ai fait l’expérience, pour la toute première fois, de la souffrance qu’elle portrait encore, et j’ai réalisé que nos peines ne restent pas seulement dans notre mémoire, mais aussi dans nos corps.

C’est à ce moment que tu as commencé à la photographier ?

Oui, j’ai agi sous le coup d’une impulsion et j’ai capturé cet entretien. Ces images sont ensuite devenues le point de départ de ma recherche. De retour au Mexique, j’ai eu envie de mener l’enquête sur l’exil de ma mère. J’ai donc imaginé une méthode qui me permettait de relier les différents éléments d’archives, différencier les temporalités, et voir comment tout se mélangeait. J’ai réalisé qu’une image n’est jamais transparente, unique ou statique. Au contraire, elle est instable et peut entrer en éruption.

Peux-tu nous raconter l’histoire de l’exil de ta mère ?

Ma mère est devenue militante à l’âge de 15 ans. Durant les années 1970, elle travaillait avec son voisinage. À l’époque, ses actions consistaient à développer une base politique solide, à organiser des groupes d’étude autour des écrits de Karl Marx, à distribuer des flyers dans des usines… Pour elle et ses compatriotes, les choses allaient changer, et les jeunes étaient les véritables protagonistes de l’histoire argentine. Vers 1974, alors que la répression et la persécution politique débutaient, elle a décidé de changer de nom, pour se protéger, et est devenue Maria. La même année, Carlos Acosta, un de ses camarades, a été torturé pendant 24 heures par les militaires. Un événement qui l’a conduit elle, ainsi que Gerardo Álvarez à fuir leur foyer pour se cacher.

Que s’est-il passé ensuite ?

Durant les interrogatoires, la torture poussait les militants à trahir l’identité de leurs collègues. Carlos a craqué sous la pression, et donné le nom de « Maria » aux forces de l’ordre. Ainsi, lorsque le 21 juillet 1976, les militaires ont envahi la maison de ma grand-mère, la personne qu’ils recherchaient était Maria. Un témoin de la scène, que j’ai interviewé m’a parlé de l’échange, et je me souviens de cette phrase : « Maria, votre fille, entretient des relations malsaines. Si elle avait été là, nous aurions dû l’emmener avec nous ». Après ce raid, craignant qu’elle ne se fasse tuer, mes grands-parents ont décidé de la faire sortir d’Argentine. Elle s’est donc enfui en Uruguay, puis au Brésil, avant d’atterrir au Mexique.

À quoi ressemble ta relation avec elle, aujourd’hui ?

Elle est très spéciale. Contrairement à beaucoup d’exilés, ma mère a toujours été très ouverte à tout cela. Elle cherche à donner du sens à son passé. Elle a cependant appris à respecter notre manière, à mon grand frère et moi, d’accepter cette histoire. J’ai en tête une citation d’une artiste visuelle nommée Verónica Gerber, qui explique bien mon point de vue : « ma “famille nucléaire” vit au Mexique. Cette notion me convient parce que j’ai toujours imaginé notre séparation comme une explosion qui nous a disséminés aux quatre coins du monde. Cette bombe, dans notre cas, s’appelle la dictature, et son explosion, l’exile. »

Mais à travers son vécu, j’ai pu analyser la confrontation, que je perçois comme une désarticulation de l’obéissance, comme un chemin vers un monde où tous les autres mondes peuvent aussi se loger.

Dans Two times Mary, tu t’intéresses également au caractère fuyant de la mémoire…

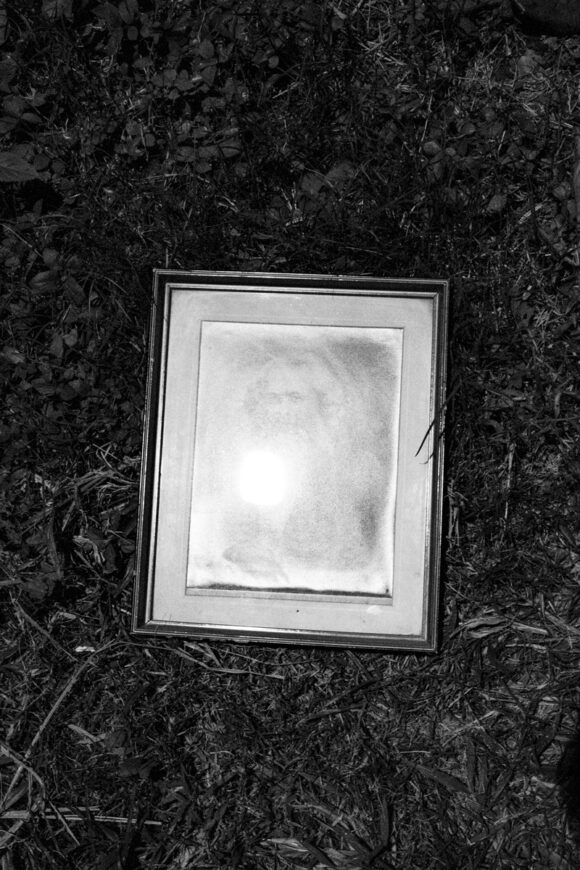

Pour moi, nos existences sont liées aux conflits et au pouvoir. Mettre le passé sous nos yeux et non derrière nous est un axe central de mon travail, et il implique de réfléchir à notre manière de fabriquer la mémoire. Je m’intéresse donc à l’expérience. Nous sommes toujours confrontés à une certaine tension entre l’oubli et le souvenir – car il existe des oublis provoqués, et d’autres plus directs. Notre éducation, les médias, l’État nous poussent à tout effacer, tout enterrer. Je me suis donc interrogée : qui façonne notre mémoire ? Quelles images nous rapprochent du passé ? Comment partager un souvenir sans en faire un objet de consommation ? Pourquoi est-ce difficile pour nous d’en parler ? Que se passe-t-il lorsque deux mémoires dialoguent l’une avec l’autre ?

Tu mentionnes également « révéler l’impossible et le possible, l’absent et le présent ». Qu’est-ce que ça signifie ?

J’essaie de mettre en scène mes pensées d’une manière transgressive. J’explore ma propre histoire à travers une sociologie des absences – un concept inventé par le professeur Boaventura de Sousa Santos dans Epistemologías del Sur. Je pense que « révéler l’impossible et le possible, l’absent et le présent » arrive lorsqu’on trace un horizon à partir d’alternatives. En d’autres termes, je raconte une histoire du point de vue du désordre, d’un autre type de pouvoir.

Tu développes une approche plutôt métaphorique dans ta narration, pourquoi ?

Francisco Segovia, un poète mexicain, disait que la poésie utilise le concret pour atteindre l’abstrait. J’aime cette manière de comprendre le monde, de voir des significations particulières derrière chaque événement. Ainsi, même les arbres, ou l’eau veulent dire quelque chose. Je trouve cela fantastique : c’est ce qui nous rend humains.

Peux-tu nous commenter quelques-unes de tes images ?

L’image où je me noie est une illustration des « vols de mort », un moyen d’extermination utilisé pendant la dictature, qui consistait à « faire disparaître » les opposants au régime après les avoir détenus et torturés. Ils étaient placés dans un avion et anesthésiés une fois à bord. Lorsque l’avion passait au-dessus de l’océan, ils étaient pillés, déshabillés, puis mis dans des sacs remplis de pierre et jetés à l’eau. Récemment, les victimes de ces « vols » ont refait surface, sur les côtes d’Argentine et d’Uruguay. Ils ont été enterrés de manière anonyme. Cette photo est donc mon hommage à leur identité perdue.

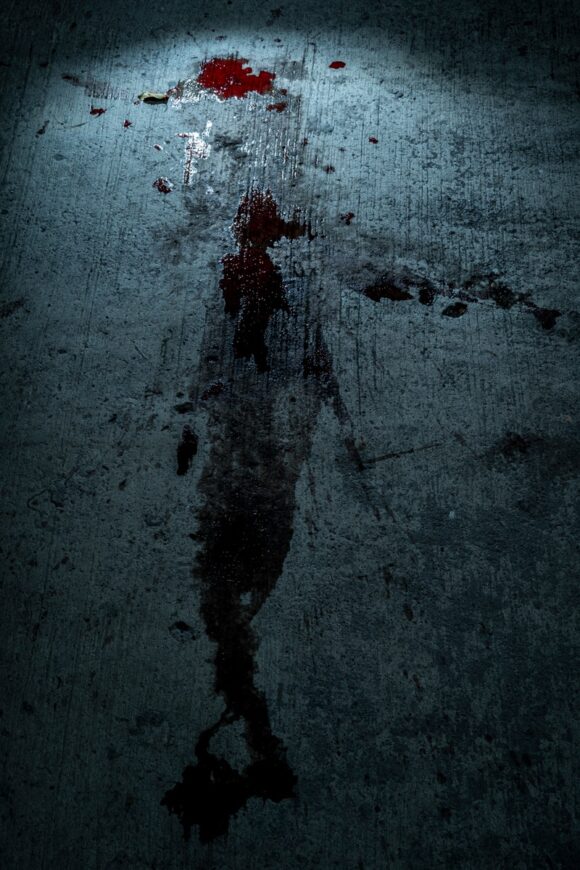

Le cliché de la tache de sang fait quant à lui référence à Gerardo Álvarez, qui a été kidnappé le 21 décembre 1977. On n’a depuis jamais retrouvé son corps – même pas un os. Sa disparition m’a fait m’interroger sur les traces qu’on laisse, qui on est et qui on n’est pas. Le philosophe Walter Benjamin disait : « rien de ce qui a eu lieu n’est jamais perdu ».

Des artistes t’ont-ils inspiré, pour réaliser ce projet ?

Bien sûr ! J’aime l’idée que le singulier et le collectif sont imbriqués. Aussi, tous les artistes qui s’intéressent à cette notion m’inspirent : Silvia Rivera Cusicanqui, Guiomar Rovira, Ana Mendieta, Regina José Galindo, Teresa Burga, Louis Bourgeois, Sara Uribe, Svetlana Alexiévich, Clyo Mendoza pour ne citer qu’eux…

© Valeria Arendar