Avec presque 95 millions de partages du hashtag #streetphotography sur Instagram, la photo de rue connaît un regain de popularité inédit. Au Royaume-Uni, elle prend la forme d’un mouvement graphique et coloré. Des artistes comme Craig Whitehead et Joshua K. Jackson s’imposent sur le devant de la scène et réinventent ses codes visuels. Cet article est à retrouver dans notre dernier numéro.

« La qualité d’un photographe doit être l’espoir du miracle contre toute logique. Une espèce de foi dans l’heureux hasard. N’importe quoi peut arriver au coin d’une rue. Je me fais un décor, un rectangle, et j’attends que des acteurs y viennent jouer je ne sais pas quoi »

, remarquait Robert Doisneau en 1988 sur France Culture. Il cernait ici l’essence d’un genre photographique singulier : la street photography. Un genre qui échappe pourtant à toute tentative de cadre. Quelles sont ses limites ? Ses spécificités ? La réponse n’est pas évidente, mais tous s’accordent sur son aspect essentiellement populaire. Car chacun·e peut s’adonner à la photographie de rue, il suffit pour cela de sortir de chez soi. Durant les années 1960 et 1970 aux États-Unis, la street photography vivait ses années de gloire. Garry Winogrand, Joel Meyerowitz, Lee Friedlander… ces figures emblématiques dévalaient les rues de Manhattan en prenant le pouls de « la ville qui ne dort jamais ». Ils se connaissaient, se croisaient au hasard des rues et, sans le savoir, inventaient les règles d’un genre qui allait conquérir le monde. En témoigne leur entrée dans les musées comme le MoMA de New York, sous l’égide du conservateur John Szarkowski. Avec un New York bouillonnant comme théâtre et ses habitants comme protagonistes, la rue devint la scène de tableaux infinis : le cadre parfait pour les photographes à la recherche, comme Henri Cartier-Bresson, de leur « instant décisif » dans les aléas du quotidien.

Aujourd’hui, malgré une période incertaine pour le genre – due notamment aux inquiétudes concernant la vie privée dans un monde qui se digitalise – un certain renouveau de la street photography se fait jour. L’influence des réseaux sociaux, couplée à une démocratisation de l’appareil photo avec le smartphone, fait ressurgir cette écriture avec plus de vigueur que jamais. Et ce qui émerge, cette fois de l’autre côté de la Manche, en est un superbe exemple. Sur le devant de la scène, tels des gourous de la street contemporaine, les photographes britanniques Craig Whitehead (@sixstreetunder) et Joshua K. Jackson (@joshkjack) totalisent un demi-million de followers sur Instagram. Des compositions brillantes, colorées et géométriques ornent leurs galeries digitales : autant de fenêtres ouvertes sur des récits aux interprétations multiples. Engagés sur des voies professionnelles tout autres, les deux artistes ont adopté le médium comme un exutoire créatif pour s’échapper de leurs mornes bureaux. « Je prenais mon appareil avec moi tous les jours pour prendre des photos avant le boulot et pendant mes pauses déjeuner, se rappelle Craig Whitehead. Je travaillais dans le centre-ville. C’est donc là que je me suis concentré. » Même scénario pour Joshua K. Jackson expliquant « avoir ressenti un déclic qui l’a poussé à quitter son emploi après dix ans dans une entreprise de la City, à Londres, pour se consacrer à la photographie ».

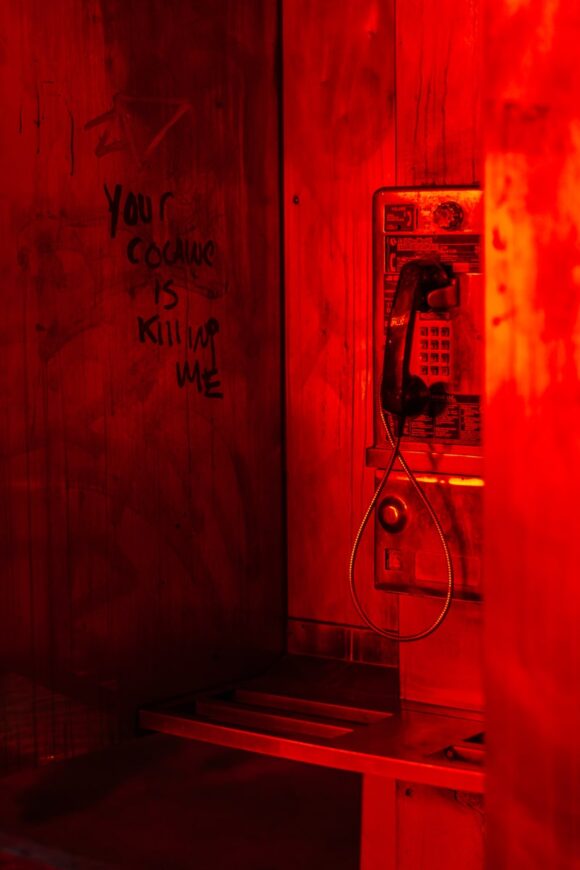

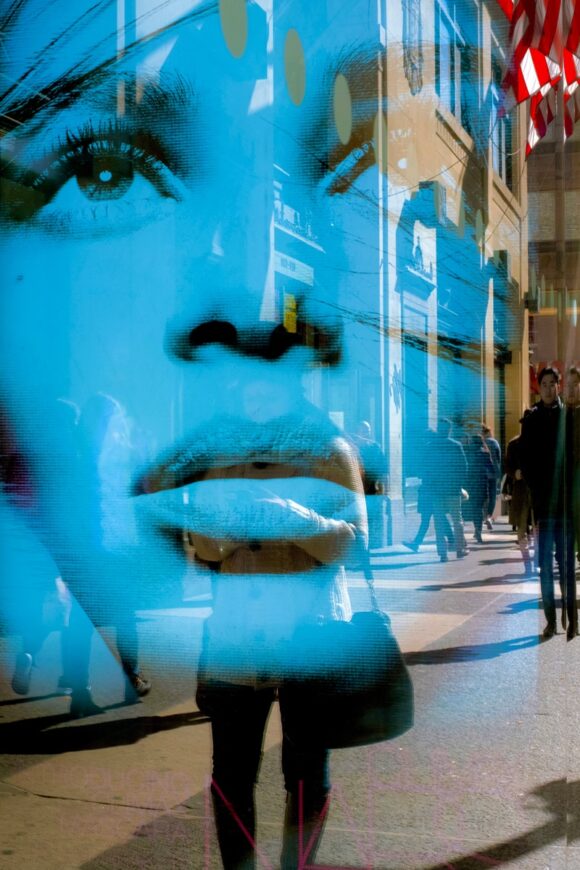

à g. © Joshua K Jackson ; à d. © Craig Whitehead

L’accident harmonieux du quotidien

Pour ces deux auteurs, la street photography incarne une force démocratique. Un appareil photo et un peu de temps, voilà tout ce qu’il faut pour s’y aventurer. « Avec la photographie de rue, il n’y a pas besoin d’équipement spécialisé ni de lieux exotiques », précise Joshua K. Jackson, qui a débuté cette pratique pour se soustraire à ses insomnies. Installés respectivement à Cambridge et à Londres, Craig Whitehead et Joshua K font du paysage urbain britannique le décor de leurs mises en scène complexes. Mais loin d’imiter celles et ceux qui ont popularisé le genre, ces photographes privilégient le téléobjectif au grand-angle. « Si je vivais dans un endroit comme New York, j’aurais peut-être commencé avec des focales plus courtes ; mais le fait de photographier constamment la même petite zone m’a obligé à utiliser de plus longues focales », explique le photographe de Cambridge. Les rues étroites et sinueuses des villes anglaises obligent à affiner le regard. En résultent des tableaux uniques, où détails et accessoires urbains se retrouvent isolés pour évoquer un ailleurs. Ce n’est plus l’atmosphère fulgurante de la ville qui est recherchée, mais l’accident harmonieux du quotidien. Celui qui se fait appeler @sixstreetunder sur Instagram raconte « [qu’il est] très axé sur la couleur, la composition, les textures et les superpositions ». Un sentiment partagé par son confrère londonien, qui a longtemps expérimenté avec la couleur et l’abstraction.

S’il fallait évoquer leur héritage, ce serait sans doute des figures comme Saul Leiter, Ernst Haas ou Harry Gruyaert qui viendraient à l’esprit. Couleurs évocatrices, flous mystérieux, compositions non conventionnelles… L’expérimentation formelle ouvre la voie à de nouvelles écritures. Car finalement, leur approche s’apparente davantage à celle du peintre qu’à celle du chasseur d’images. Plus lents et méditatifs, les deux artistes composent leurs photos avec finesse, accordant aux tonalités et aux décors une importance majeure, où l’esthétique prime sur le message. Une observation déconcertante lorsque l’on connaît la vocation documentaire de la photographie de rue. Elle n’est plus le travail d’archive sur une ville en mutation, mais la collection de reliques visuelles d’une métropole intemporelle. Elle cherche à capter les infimes moments du quotidien pour en distiller toute la justesse dans des tableaux millimétrés. On voit apparaître, à l’instar de ces deux artistes, une méthode spécifique et révélatrice de la topologie des villes britanniques. « La street photography est nécessaire dans un monde qui nous pousse de plus en plus à idéaliser la perfection. Rien n’est aussi honnête et révélateur que la réalité non filtrée de la vie quotidienne », analyse Joshua K. Jackson.

à g. © Craig Whitehead ; à d. © Joshua K Jackson

Une certaine circularité

Au centre de cette réactualisation du genre : les réseaux sociaux. Les plateformes comme Instagram ont une influence majeure sur la popularité de la photographie de rue. Avec aujourd’hui presque 95 millions de partages du hashtag #streetphotography, les photographes amateurs affichent et échangent leurs créations partout dans le monde. Un engouement qui connaît ses travers : les écritures nées de cette révolution numérique tendent à se répéter. « Les réseaux sociaux influencent certainement les photographes qui débutent, reconnait Craig Whitehead. Ils imitent certaines images qu’ils voient sur Instagram, puis les partagent. Et ainsi de suite. Les choses peuvent tourner un peu en rond. » Une influence qui va d’ailleurs bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Alors que les deux Anglais s’accordent sur les bénéfices de ces interfaces digitales, ils savent qu’elles ne doivent pas conditionner l’œuvre. « [Elles] ne doivent pas jouer un rôle dans l’élaboration de l’approche ni dans le processus photographique », remarque Joshua K. Jackson.

Car si l’on accorde aujourd’hui plus d’importance aux compositions graphiques uniques qu’aux longs projets documentaires, le photographe de Cambridge pense que les réseaux sociaux en sont la cause. « Les livres photo restent le meilleur moyen d’apprécier un travail plus narratif », poursuit-il. Pas étonnant que Craig Whitehead et Joshua K. Jackson cherchent à dépasser ce mode de diffusion et viennent de publier en 2020 leurs premiers ouvrages : respectivement New York (autoédité), et Sleepless in Soho (Setanta Books). « L’approche artistique et technique évolue continuellement, mais j’espère établir une certaine forme de cohérence en termes de langage visuel », explique le Londonien. Et finalement, qu’ils dépendent du format digital ou non, c’est définitivement un langage que s’approprient les deux artistes. La saturation des couleurs, la maîtrise du flou, la superposition des plans ou encore la géométrisation de l’espace constituent autant de figures de style à apprivoiser. Des codes grammaticaux induits par les réseaux sociaux, mais qu’il faut savoir dompter et transcender pour produire une écriture singulière. Pari tenu, pari gagné pour Craig Whitehead et Joshua K. Jackson. Sur leurs compositions plane une certaine magie, propre au genre : cette infime chance d’avoir capté l’instant précis où les étoiles s’alignent. Acteurs majeurs d’une photographie de rue en pleine renaissance, les deux photographes anglais donnent le nouveau tempo de la street.

© Joshua K Jackson

© Craig Whitehead

à g. © Craig Whitehead ; à d. © Joshua K Jackson

© Craig Whitehead

© Craig Whitehead

© Joshua K Jackson

à g. © Joshua K Jackson ; à d. © Craig Whitehead

© Joshua K Jackson

Image d’ouverture : © Joshua K Jackson