« Plus que jamais, en 2021, le grand métissage des auteurs et des usages, des regards et des savoir-faire se retrouve dans le Prix HSBC », lance Sylvie Hugues, la conseillère artistique 2021 du Prix HSBC pour la photographie. Parmi douze candidats, le comité exécutif du prix a distingué Aassmaa Akhannouch pour sa série La maison qui m’habite encore… et Cyrus Cornut pour son projet Chongqing, sur les quatre rives du temps qui passe. Rencontre avec les deux auteurs.

Fisheye : Qu’est-ce qui vous a amenés à la photographie ?

Aassmaa Akhannouch : Au Maroc, il y a une tradition ancestrale de conte oral. Quand j’étais enfant, une petite série d’images se créait dans ma tête le soir, dès que l’on commençait à me raconter une histoire. Puis il me suffisait de refaire défiler la narration pour accéder à ce monde magique. Aujourd’hui, ce ne sont plus des contes, mais des mondes intimes, qui autrement resteraient inexprimés, que la photographie me permet d’invoquer.

Cyrus Cornut : Ma première école a été les magazines photo. Un jour, j’y ai lu une interview d’Helmut Newton à qui l’on a posé la même question. Il avait répondu qu’il était devenu photographe, car il était incapable de se concentrer plus de 5 minutes. C’est mon cas, et j’ai conclu que cette raison était suffisante. Cela est apparu comme une autorisation, alors que je me destinais à autre chose. Je voyageais déjà beaucoup, et l’appareil photo est devenu un alibi fantastique à l’errance. On erre des heures – par le regard ou par les pensées, et on travaille 1/125e de seconde. Je me suis aussi tourné vers la photographie grâce à des rencontres, celles de photographes français venus travailler en Chine en 2005 lors des années d’échange culturel entre la France et la Chine. Si d’autres types d’expressions me nourrissent, je les utilise avec parcimonie dans mes compositions basées sur la photographie. Le dessin, la gravure, la peinture demandent plus d’attention, et plus de rigueur.

Quelle est votre définition du 8e art ?

A : Elle est comme un haïku, ce petit poème japonais qui donne l’impression qu’il décrit les choses, alors qu’au fond, il évoque une émotion, une sensation.

C : Je n’en ai pas vraiment. Elle est tellement protéiforme. On a l’impression d’avoir tout vu, mais chaque jour on découvre de nouvelles écritures. Aujourd’hui elle sort du cadre, et conquiert la troisième dimension, défie ou se marie à d’autres formes d’expressions. La lumière a été longtemps sa colonne vertébrale, mais elle s’en est largement émancipée.

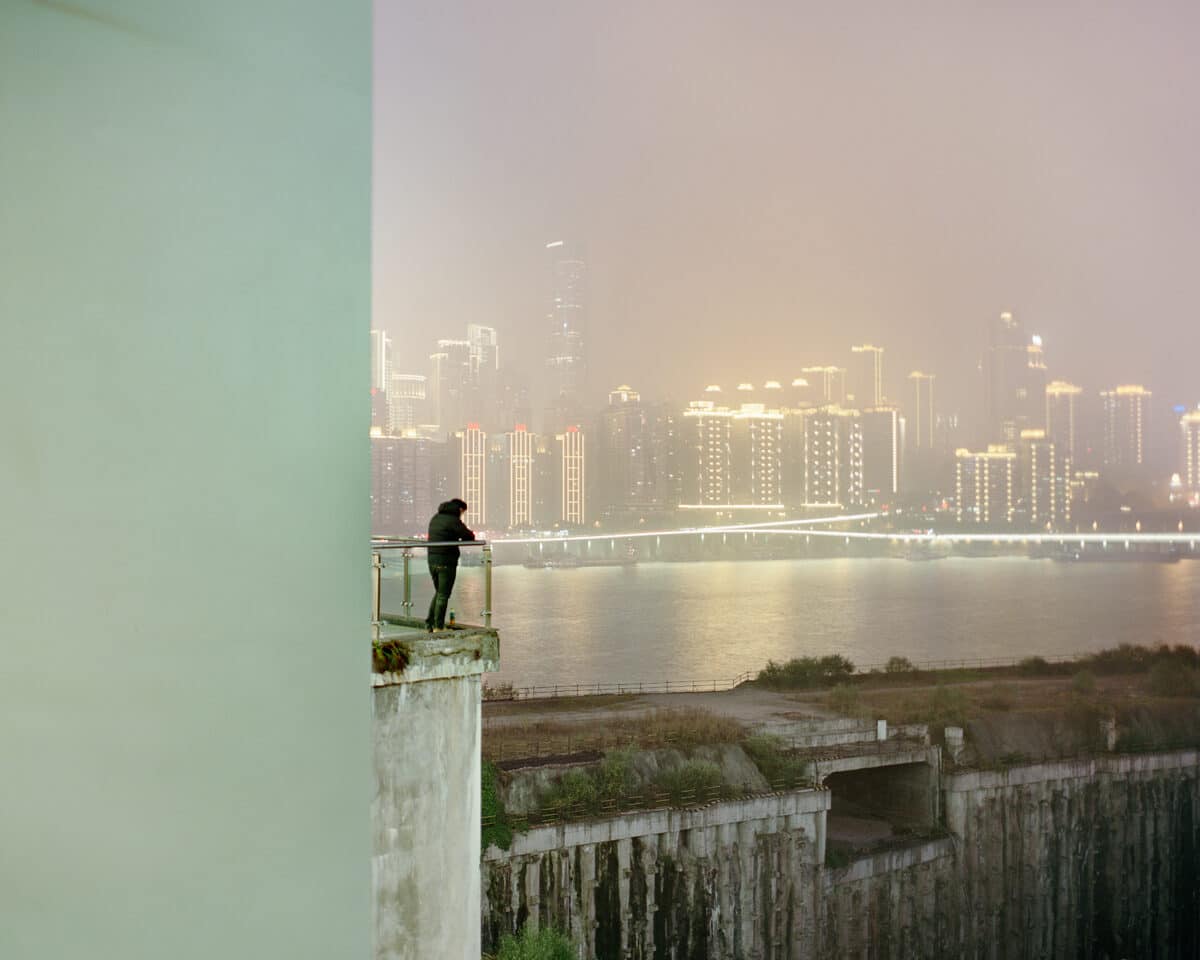

© Cyrus Cornut

Un mot quant à votre série primée, que raconte-t-elle ?

A : La maison qui m’habite encore… est un au revoir à ma maison d’enfance et une célébration du temps que j’y ai passé.

C : Chongqing, sur les quatre rives du temps qui passe parle du temps qui s’écoule, comme un fleuve. J’essaye de témoigner de l’irrémédiable évolution des villes, contraintes par le développement économique et démographique. J’ai une réelle fascination pour le logement de masse, les infrastructures, le hors d’échelle, l’empilement des hommes, la fabrication des réseaux de transports qui font fi de la pesanteur, et quoi qu’en soient les contraintes, elles sont conçues pour atteindre leurs buts. Je raconte aussi comment une époque disparaît pour laisser place à des paysages et des priorités discutables. Le temps donnera des réponses à beaucoup de questions que posent ces bouleversements urbains, où l’homme n’est qu’une fourmi au sein d’une machinerie économique mondialisée. J’essaye aussi de révéler la poésie du temps qui passe, et de sa fatalité.

Justement, quels rapports entretenez-vous au temps ?

A : Je suis une nostalgique. Je l’ai très longtemps refoulé et nié, pensant qu’embrasser ce sentiment me plongerait inexorablement dans le passé, avant de réaliser qu’il me permettait plutôt de m’identifier au monde. Ne sommes-nous pas nostalgiques que pour les moments qui ont provoqué en nous de la joie et du bonheur ? Le passage du temps rappelle l’aspect éphémère et fragile de l’existence, et en être constamment consciente m’ancre dans le présent…

J’essaie, à travers l’image, d’évoquer l’émotion que suscite en moi un souvenir et celle-ci est, à mon sens, intemporelle.

C : Il est vertigineux. Curieusement ce mot fait plutôt appel à l’espace, justement parce que le temps est impalpable. C’est peut-être le seul phénomène sur lequel nous n’avons aucune prise, le seul qui nous domine en permanence. L’idée m’est, à vrai dire, un peu anxiogène. On n’en a jamais assez, il nous échappe. L’acte de photographier est intrinsèquement lié à une capture du temps, mais rien n’y fait, il faut recommencer sans cesse, ici ou ailleurs, car il se défile.

Je tente de mêler le passé, le présent et le futur en créant un état de temps qui est transposable à l’infini. Chaque instant est un moment charnière entre deux autres. Mais certains laissent plus de traces. Peut-être en est-ce un ici ?

© Aassmaa Akhannouch

On peut voir comme un « voile » sur vos images, pourquoi ainsi installer une distance entre le sujet et le regardeur ?

A : Il s’agit là de ma façon de me détacher de l’image pour inviter la personne qui la regarde à s’approcher, à rester un peu plus afin de créer ses propres associations.

C : De mon côté, ce voile est propre à l’atmosphère de Chongqing. Il n’est pas une fabrication de ma part, mais bel et bien un brouillard, de brume et de pollution, d’une région montagneuse et industrielle. Il confère ainsi une atmosphère particulière, avec peu d’ombre, une douceur onirique, à cette ville qui comporte l’un des taux d’ensoleillement les plus bas de Chine.

« Mon propre souvenir est capturé au moment même où je prends la photo. C’est finalement l’appareil photo qui me sert de mémoire », partagez-vous ces mots de Nobuyoshi Araki ?

A : Je me retrouve dans la première partie, oui. Pour ce qui est de la mémoire, paradoxalement, je me demande si la photographie, utilisée comme journal intime, ne l’altère pas… On garde le souvenir de l’image plus que celui de l’expérience tactile.

C : La photographie d’Araki est à l’antipode de la mienne, pourtant oui, l’acte de photographier, puis de regarder ses photos génère le même phénomène me concernant. Je fabrique à chaque clic un souvenir qui viendra presque écraser tout ce qui a été vu ou vécu dans cette parenthèse entourant une photographie. Mais c’est un souvenir biaisé, figé, sélectionné, édulcoré, et qui s’éloigne du réel à chaque fois que l’image vient se réimprimer à l’œil. Je prends d’ailleurs plaisir à revoir des images que j’ai faites à la va-vite, avant ou après « la photo », en hors champ, en hors sujet. Elles me permettent de réhabiliter d’autres souvenirs par rapport à ceux qui ont pris le dessus.

© À g. Cyrus Cornut et à d. Aassmaa Akhannouch

L’habitat, la maison constitue un socle fondamental dans vos séries primées, que symbolise-t-il ?

A : Toutes les maisons où j’ai habité après celle de mon enfance ont été, pour des raisons diverses, temporaires. La première, la « maison rouge », est peut-être la seule maison que j’ai habitée pleinement, et où j’étais “ancrée”. Elle était mon adresse, c’était la maison adorée de ma mère. Fermée pendant 30 ans j’ai dû y aller avec ma sœur pour la vider en raison de sa vente imminente. L’habitat symbolise, sans aucune originalité, les racines et l’ancrage.

C : Chaque individu du monde animal évolue dans un ou des habitats qui lui sont propres, des lieux de vie – qu’ils soient sédentaires ou nomades – sans nécessairement posséder une maison. Il est fascinant de voir que c’est un dénominateur commun au monde animal, mais aussi à celui des insectes. Et paradoxalement, j’observe que le mode d’habitation de l’homme s’éloigne de celui des animaux, et tend à rejoindre celui des insectes, ou des animaux en captivité : la ruche, la fourmilière, ou encore le clapier…. Plutôt que la grotte, la tanière, le nid… Les villes sont des fourmilières en puissance où l’on donne à l’individu le rôle d’un insecte bâtisseur d’une économie, sans trop se préoccuper de son identité. Mais bizarrement le phénomène inverse finit par émerger : le lien social se délite au profit de la collectivité productive pour la grande échelle. Et cela génère chez l’individu un besoin de s’en émanciper. Le tout fabriquant de l’individualisme. Et la période actuelle cristallise ce phénomène…

© À g. Aassmaa Akhannouch et à d. Cyrus Cornut

Le choix du procédé technique est aussi important que les sujets photographiés, pourquoi ?

A : Les couches de chimie effectuées au pinceau sur le papier, les bains d’eau et de virage, les couleurs d’aquarelles sont mes outils pour faire émerger l’émotion que suscite le souvenir.

C : Avec une chambre photographique, je ne risque pas d’être pris pour un « voleur » d’image. Je suis bien présent, chargé, et l’objet attise la curiosité et parfois la méfiance. Je prends du plaisir à travailler avec un outil qui me ralentit, qui m’oblige à être sûr de la photo que je vais prendre. La certitude l’emporte sur l’essai. J’aime tout le cérémonial qu’il y a autour aussi : la préparation en amont, une prise de vue minutieuse qui nécessite un grand nombre d’actions non automatisées, le déchargement, le laboratoire… La chambre oblige à poser son cadre et incite à l’économie de prise de vue. Et puis l’argentique aura toujours ce rendu si particulier, une poésie intrinsèque que j’ai encore du mal à caractériser. Quant au grand format – ici 4×5’’, soit un négatif de 10×12,5cm – il qualifie les lumières de manière bien plus sensuelle. La perspective des architectures et des paysages est différente, la gestion de leurs profondeurs incomparables.

Quelles sont vos influences ?

A : La tradition orale marocaine de contes, le Melhoun (poésie populaire écrite et chantée), Najib Mahfoud entre autres… En photographie, Sally Mann, Josef Sudek, Masao Yamamoto, Julia Margaret Cameron, j’ai découvert leurs univers dans la bibliothèque de l’atelier de la photographe FLORE dont je suis l’élève, et que j’admire.

C : Je suis avant tout influencé par le contenu de mes études d’architectures, et le corpus de connaissances pluridisciplinaires qu’elles brassent. Le dessin, la composition, la peinture, la lumière, l’espace, le cadre, le projet sont autant d’outils et de concepts communs à l’architecture et à la photographie. Et puis la fabrication des villes… Ce qui me stimule le plus c’est la représentation de la ville par le dessin ou la peinture, car c’est une manière extrêmement libre de fabriquer de l’urbain. Un immeuble peut y voler, une dimension peut être insensée, démesurée, la réglementation n’y existe pas – tout comme la gravité. Je pense aux dessins de Schuiten par exemple, aux films de Miyazaki, ou encore au film Amer béton tiré du manga de Taiyō Matsumoto. Mais aussi aux toiles de Hopper, ou de Pieter Bruegel, aux estampes de Hiroshige. Je suis bien souvent davantage touché par ces représentations de la ville et de l’architecture que par des références photographiques. Néanmoins, j’ai été influencé par beaucoup de photographes qui ont notamment travaillé en Asie, à la chambre, comme Edward Burtinsky, Peter Bialobrzeski, ou Nadav Kander. Il y a aussi le travail du photographe chinois Yang Yongliang, qui justement s’émancipe du réel pour créer des tableaux de villes imaginaires, inspirés de la peinture traditionnelle chinoise. Je m’inspire notamment de sa mise en rapport entre architecture et végétation.

Les deux lauréats bénéficient d’une édition de monographie par les éditions Xavier Barral/Atelier EXB ainsi que d’une exposition itinérante. Les deux séries seront présentées à la Galerie Esther Woerdehoff du 27 mai au 26 juin.

© Aassmaa Akhannouch

© Cyrus Cornut