Kianuë Tran Kiêu fait de l’art un espace de connexion et de transmission où la vulnérabilité devient une force. Chaque projet est une rencontre, préparée par des échanges sincères et des instants de méditation partagée. Porté·e par la musique, la danse et le mouvement, iel crée des images imprégnées d’onirisme et de poésie révélant l’intensité des âmes qui s’y livrent. Plus qu’un simple processus créatif, son travail tisse des liens profonds qui perdurent bien au-delà du cadre.

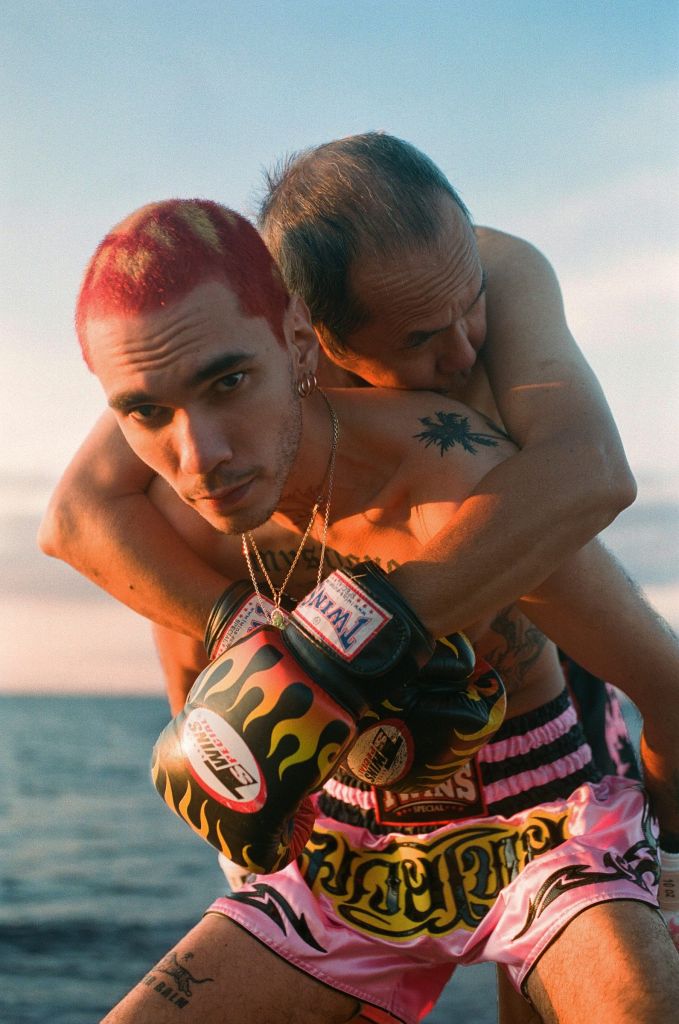

Inspiré·e par l’idée du rituel, Kianuë Tran Kiêu imagine chaque séance photographique comme un passage, une traversée vers une zone de tendresse où la vulnérabilité est accueillie et honorée. Au cœur de sa démarche, une fascination pour les esprits indociles : les indomptables, celleux dont le rire défie l’injustice, dont la tendresse révolutionne les marges, celleux qui s’expriment depuis des endroits d’invisibilité. Iel puise son inspiration auprès de ses proches mais aussi auprès de celleux que l’on réduit au silence, qui échappent aux regards malgré leur éclat singulier. La photographie de Kianuë exalte une queerness radicalement tendre, mettant en avant les récits des diasporas asiatiques en France. Par ses séries et ses portraits hors normes, l’artiste ne cesse de faire vaciller les cadres.

Fisheye : Peux-tu nous raconter comment tu as commencé à faire de la photo ?

Kianuë Tran Kiêu : Je crois que c’était au Cambodge-Vietnam, lors de mon second voyage. La première fois que j’y suis allé·e, j’avais 5 ans. C’était mon père derrière l’objectif et moi son sujet. J’étais l’enfant prodigue qu’il montrait à tout le voisinage. Lorsque j’y suis retourné·e, à 19 ans, un compact numérique dans les mains, j’ai commencé à documenter mon voyage un peu par hasard, j’étais mu·e par une intuition un peu vague que c’était important. Je me souviens que nous avons fait un long trajet en bus du Vietnam jusqu’au Cambodge, où nous faisions plusieurs escales pour acheter des friandises à des vendeurs ambulants. Lors d’une d’elles, j’étais descendu·e me dégourdir les jambes lorsque j’ai remarqué un papillon d’un bleu électrique sur la terre couleur brique qui m’a tout de suite attiré·e. J’ai immédiatement dégainé mon appareil. Pendant que je faisais la mise au point sur l’insecte, un petit garçon est subitement entré dans le cadre, il s’est accroupi pour le prendre entre ses doigts et me l’a tendu. Sans réfléchir, j’ai déclenché à deux reprises. Tout s’est déroulé en une fraction de seconde. De cette interaction si pure, j’ai gardé deux photos. Sur la première, le petit garçon regarde le papillon et, sur la deuxième, il me regarde droit dans l’objectif. Cette rencontre m’a profondément marqué·e, j’y repense souvent. Ça a été le déclic.

Qui sont les protagonistes de tes photos ?

Depuis l’école, j’ai gardé mon âme de cancre, alors je m’attache particulièrement aux pitres, à celleux qui sont des allégories de désobéissance et de transgression, qui mènent des révolutions autant intimes que collectives – toujours dans une perspective d’amour – et dont le rire déjoue les injustices. Ce sont mes muses favorites. On n’a jamais eu autant besoin de ce genre de modèles qu’en ce moment. Parmi elles, la première, mon petit frère et partner in crime de toujours, et ma tante Sovanny, mon héroïne favorite. Sinon plus généralement, les gens que j’aime. Beaucoup d’ami·es, ma famille, les gens qui me ressemblent, que j’admire et respecte. Les invisibilisé·es, les muselé·es, les marginalisé·es, les anonymes au destin extraordinaire.

Comment crées-tu ce climat de confiance, d’amitié et de force dans tes clichés ?

L’art est pour moi un safe space de dialogue et de connexion. Il m’a toujours permis de conjurer mes solitudes d’enfant, c’est un espace où mes vulnérabilités pouvaient s’épanouir. Dès que je ressens un alignement avec quelqu’un·e, mon premier contact est sincère et généreux. Mes propres vulnérabilités invitent celles de mes modèles à investir cet espace. J’ai l’impression d’ouvrir des portails vers ce safe space. C’est en se touchant dans nos fragilités que naissent les images les plus fortes. Mon travail vise à rassembler des solitudes. En amont, j’explique ma démarche, je rassure. Sur place, on s’installe en cercle, on partage un moment de réflexion en musique, on verbalise ses appréhensions et ses limites. Lors du shooting, une playlist adaptée renforce la cohésion. La danse et le mouvement aident à chercher l’évidence. Mes modèles adhèrent à mes utopies oniriques parce qu’ils comprennent que leur vécu les rend vivants. Les discussions se prolongent hors-champ et de vraies amitiés naissent souvent de ces instants.

Peux-tu nous dire un mot sur ta série Dynastie Tran ?

Dynastie Tran est la série la plus intime que j’ai amorcée, centrée sur ma famille vietnamienne. Elle mêle traumatisme collectif et individuel, tout en révélant des miracles de tendresse. En 2020, dans une lettre d’amour, je confronte mon père à son héritage de violence et m’engage à briser les chaînes des violences transgénérationnelles. Cette série est une tentative de réconciliation, d’instaurer une vision progressiste au sein d’une famille traditionnelle. Elle met en lumière le mythe familial : une histoire d’une famille précaire mais héroïque, souvent éclipsée dans les récits de migration. Ma famille, issue des milieux modestes, a vécu dans un modèle patriarcal où les femmes ont sacrifié leur vie pour les héritiers mâles. À travers cette série, je fais une relecture queer de ce récit, en réajustant les rôles traditionnels et mettant en valeur les vulnérabilités et les exploits des femmes. La série est aussi un processus de réactivation de la mémoire familiale, stoppée brutalement par des querelles internes. J’utilise la photographie pour raviver cette mémoire et ouvrir un dialogue intergénérationnel. Le travail est lent, mais il permet de créer des moments de tendresse tout en rassemblant peu à peu ma famille, à commencer par des portraits solos, avant d’élargir progressivement les scènes à des portraits en duo.

Et sur Ginsang ?

Ginsang est né de ma construction identitaire laborieuse, dans un contexte où les représentations asiatiques en France sont rares et souvent stéréotypées. Évoluant dans un environnement violent, j’ai appris à défier l’autorité injuste et à grandir dans une profonde solitude. C’est dans le milieu techno underground que j’ai découvert d’autres Asiatiques punk, gothiques, queers, tatoués, aux cheveux fluo et tenues audacieuses. Cette rencontre m’a permis de prendre conscience de ma propre présence et de la diversité culturelle que je représentais. En 2017, dans l’effervescence des rave parties, j’ai commencé Ginsang comme un cri d’amour à ma communauté. Mes premiers modèles sont ces Asiatiques qui revendiquent leur individualité sur le dancefloor, évoluant dans un univers onirique où iels déconstruisent les imaginaires collectifs. La colère, la brutalité et le droit d’être visible dans des sous-cultures underground sont au cœur de cette série. À travers Ginsang, je réfléchis à mon identité intersectionnelle, en revisitant mon enfance, où ma queerness vietnamienne se manifestait par mon obsession pour les éventails, la laque, le jade et les images des fées chinoises que je regardais avec ma grand-mère.

Quels sont tres projets en cours ?

Je travaille d’arrache-pied pour passer à l’image en mouvement. Je suis diplômé·e en réalisation cinéma depuis plusieurs années et c’est un rêve que je n’ai jamais abandonné. J’ai plusieurs projets de courts-métrages, j’ai assez de matière pour écrire des films qui sont un prolongement de ce que j’ai initié à travers mes séries photos.