Photographe d’origine algérienne, Lynn S.K. ne (re)découvre réellement son pays de naissance qu’à l’âge adulte. Une expérience aussi forte qu’intime qu’elle choisit d’illustrer. Croisant son amour pour le cinéma, son désir de représenter sa propre identité – ainsi que sa « famille » de femmes – et l’histoire complexe de l’Afrique du Nord, l’artiste compose une œuvre poétique et nuancée, où le séquençage atypique efface l’immobilité du temps, et où la quête de soi atténue les cicatrices d’un territoire encore vulnérable. Entretien.

Fisheye : Qui es-tu, Lynn S.K. ?

Lynn S.K. : Ces derniers temps, j’explique souvent le pourquoi de mon pseudonyme pour me présenter, je crois que cela en dit beaucoup sur ma pratique artistique. Je suis née Selma, à 9 ans, peu après notre arrivée en France, j’ai été renommée Adeline. J’ai ensuite fait le choix à 19 ans du pseudonyme d’artiste Lynn, de façon intuitive, comme pour me réinventer en dehors du prisme franco-algérien. Aujourd’hui, la plupart des gens m’appellent Lynn, même si je réponds aux trois. Je suis principalement photographe, même si je me reconnais plutôt sous le terme de « visual artist » … Mais ça ne sonne pas aussi bien en français, non ?

Qu’est-ce qui t’a poussée vers la photographie ?

Je n’ai pas eu l’histoire du « premier appareil photo ». Tout a commencé par le cinéma : un jour, au lycée, mon prof m’a prêté Mouchette de Robert Bresson et j’ai senti que quelque chose se jouait. Chris Marker, ensuite, qu’on a étudié et la poésie de Sans Soleil qui m’avait hypnotisée, même si je n’étais pas sûre de tout comprendre. Je collectionnais, en parallèle, beaucoup d’images glanées ici et là sur internet, et j’ai commencé à avoir le désir d’en réaliser. J’ai attendu quelques mois avant de pouvoir me procurer un boîtier numérique – un genre de bridge Kodak vraiment médiocre, avec lequel j’ai beaucoup appris. J’ai poursuivi par des études de cinéma tout en continuant la photographie en parallèle, parce que contrairement au 7e art, il était possible de faire des choses dans l’urgence, de créer et d’exposer des images avec peu de moyens.

Que représente le 8e art pour toi ?

C’est un peu banal à dire, mais c’est vraiment une façon de vivre. L’appareil permet de trouver une façon juste d’être au monde. C’est aussi un aveu d’échec, parce que parfois je préfèrerai faire partie de ces gens qui n’ont pas besoin de transformer la vie ou de créer pour vivre… Plus concrètement, je peux aussi dire que j’ai une pratique qui se situe entre plusieurs langages : histoire personnelle, documentaire, fiction… Ce qui compte c’est la forme juste, en fonction du projet. La plupart du temps, c’est un travail qui ne se fait pas en solitaire dans un atelier, mais qui repose sur la rencontre.

Ton travail est profondément influencé par ton héritage et tes origines. Peux-tu nous parler de ton histoire, de ta relation à l’Algérie ?

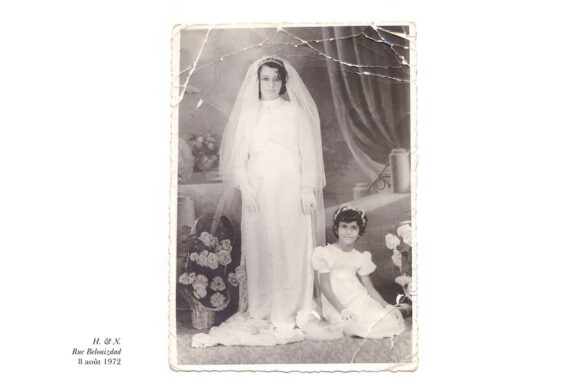

Je suis née en Algérie et j’y ai vécu jusqu’à mes 6 ans et demi, et puis nous sommes arrivé·es en France en 1993 à cause de la guerre civile. Nous avions déjà la nationalité française grâce à la naturalisation de mon arrière-grand-père. À vingt ans, j’avais presque oublié que j’étais née là-bas, je ne voulais pas vraiment en entendre parler. Ma mère était dans une démarche d’assimilation – d’où le choix du prénom français – et la France ayant des tendances plutôt assimilationnistes, rien ne me portait à essayer de comprendre d’où je venais. Petit à petit, autour de mes 25 ans, j’ai commencé à assembler les pièces du puzzle, et la photographie m’a permis de mieux appréhender le fameux « retour ». Depuis, j’aime à dire que j’ai accédé à la « part manquante ».

Pour quelle(s) raison(s) places-tu les femmes au cœur de ton œuvre ?

C’est vrai que ma pratique a consisté très tôt à photographier les femmes de mon entourage – bien avant le retour en Algérie. J’étais, je crois, fascinée par beaucoup de mes amies, celles qui gravitaient dans les sphères dites underground que je fréquentais. Je me reconnaissais en elles et je voulais questionner les possibles façons d’être « une femme » – j’aime bien, d’ailleurs, le terme anglais womanhood. Je crois que j’ai ressenti très jeune que je manquais de représentations dans lesquelles je pouvais me reconnaître. Pourtant la particularité de l’être humain c’est justement qu’on peut difficilement se construire sans. J’ai retenu cette phrase de Delphine Horvilleur, entendue dans le podcast La Poudre de Lauren Bastide : « Le remède, c’est la représentation ». C’est, comme on dit beaucoup aujourd’hui, une façon de reprendre le contrôle sur des narrations qui nous ont été confisquées. Parce que dans le prisme male gaze, la femme est souvent montrée comme « l’autre », et plus rarement la « semblable ».

Comment as-tu relié cette thématique à ton expérience en Algérie ?

Je suis retournée en Algérie en tirant sur ce fil, et j’ai ouvert le chapitre « Sororités » – avant que le mot ne soit à la mode !

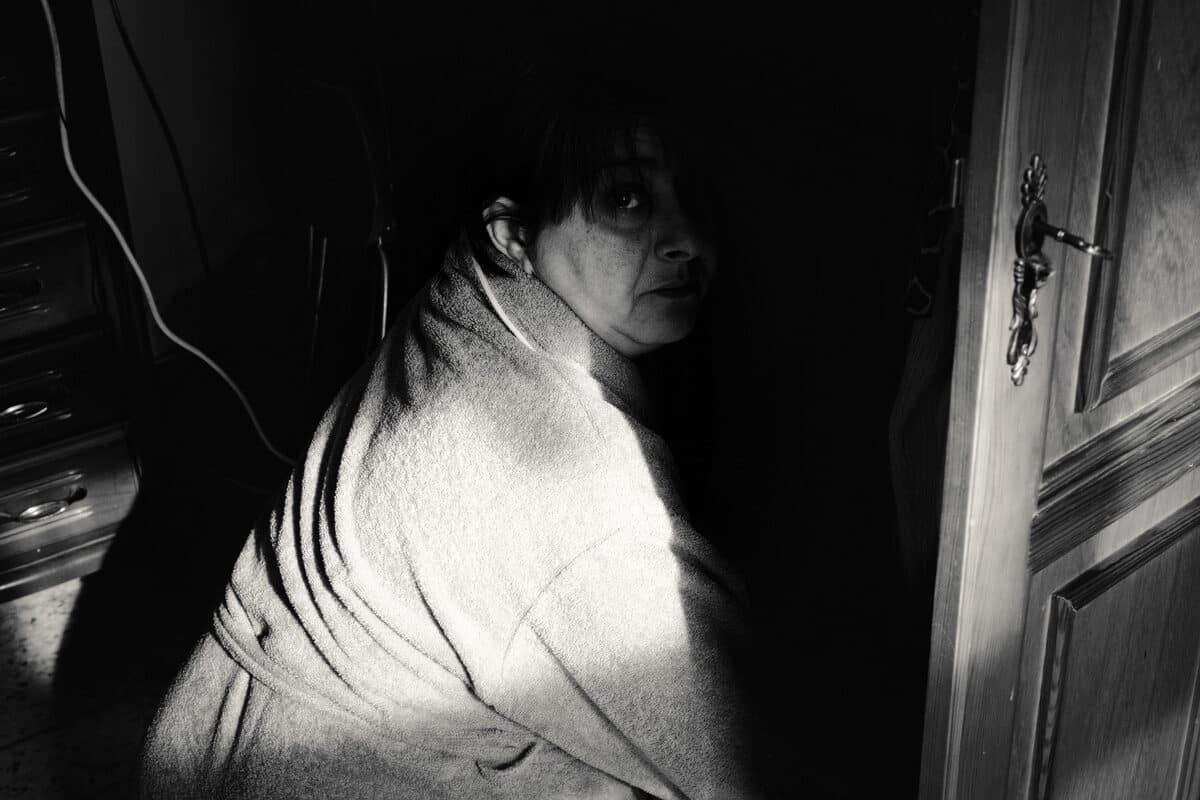

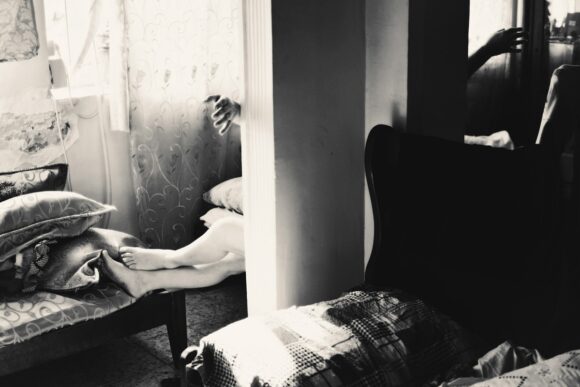

Dans les séries réalisées en Afrique du Nord, il y en a de très personnelles, comme celles sur mes tantes à Alger, mais également d’autres plus documentaires ou de portraits, sur des femmes qui ne sont pas forcément celles de mon entourage. Bien sûr, je me pose beaucoup de questions sur la manière de les photographier : ce n’est jamais neutre de faire des images dans des pays où l’appareil photo a pu servir d’outil de domination. J’espère proposer quelque chose qui soit plus de l’ordre de l’horizontalité ou de l’échange. Dès que j’ai commencé à les montrer, j’ai compris que certaines de mes photos pouvaient étonner, car elles ne correspondent pas à l’imagerie postcoloniale qu’on peut avoir de ces pays.

Finalement, tu articles beaucoup l’histoire publique au récit intime…

Oui, c’est une question qui me passionne : celle de la tension entre intime et universel. Quand je suis retournée en Algérie la première fois, j’avais en tête une forme documentaire assez classique, mais très vite, cela n’a plus eu de sens pour moi. Comment pouvais-je prétendre parler d’un pays dans sa globalité alors que ce qui comptait c’était mon expérience ? Celle du retour presque vingt ans après l’exil, celle de ma place dans un pays qui m’apparaissait aussi familier qu’étranger. Je n’ai jamais cru à l’objectivité, et je trouvais beaucoup plus honnête de dire : « je n’ai pas la prétention de raconter toute l’histoire, mais voilà celle de mes proches, la mienne, et la façon dont tout ça se lie à l’histoire du pays ».

Plus tard, j’ai compris que ce choix avait d’autant plus de sens que l’intime nous est souvent confisqué : ce sont des zones du monde qu’on aime voir de façon anthropologique, historique, sociologique, mais plus rarement d’un point de vue de la petite histoire. Quand je lis dans une interview qu’une réalisatrice comme Lina Soualem par exemple a eu du mal à trouver des financements français pour son film Leur Algérie, parce que certain·es producteurices voyaient mal comment l’histoire d’une famille franco-algérienne pouvait toucher à l’universel, je me dis que le « je » est vraiment un geste politique.

Il y a également une dimension cinématographique à ta manière de séquencer tes images. En quoi cette approche te permet de développer ton récit ?

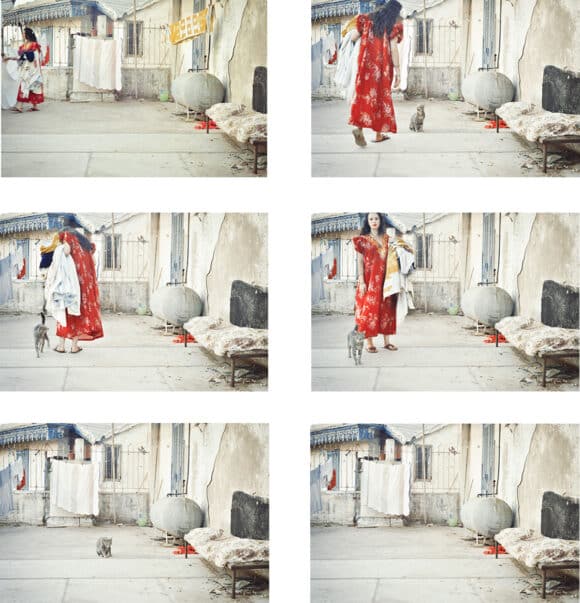

Dans la série JE, TU, ELLES, je voulais toujours parler de l’histoire de l’identité féminine, mais par le prisme de l’autoportrait. C’est une forme qui s’est imposée parce que j’avais envie qu’on puisse voir ce personnage (qui est moi sans être moi) entrer dans le cadre et en sortir, comme dans une petite pièce de théâtre. À chaque tableau, je porte un vêtement différent, parfois celui d’une tante ou de ma grand-mère, ou bien celui d’une femme que j’ai côtoyée. Je porte un prénom différent également, souvent celui de la femme dont je me suis inspirée. C’était quasiment de l’ordre de la performance.

Pour l’anecdote, quand j’ai visité l’exposition Une avant-garde féministe, l’été dernier à Arles, j’ai été profondément émue, car j’ai découvert des artistes que je ne connaissais pas et qui avaient eu la même approche, sur cette forme de la séquence. Je me suis dit qu’on partait des mêmes ressentis et je me suis sentie liée à elles. Cette série, c’était ma façon de questionner les représentations féminines en même temps que me demander qui je pouvais être parmi toutes ces propositions.

Explores-tu d’autres thématiques à travers ce travail ?

Oui, c’est pour cela que j’utilise le texte pour évoquer certains sujets, car je crois que l’image ne suffit pas. Dans Rue Belouizdad, Alger, j’ai tenté de montrer quelque chose des traces de la « décennie noire » des années 1990, et de la difficulté du quotidien en Algérie. Dans JE, TU, ELLES je crois qu’on retrouve ces notions d’identité et du vertige identitaire : qui être parmi tous ces possibles.

Quel·les artistes t’ont aidé à trouver ton écriture ?

Je pense que certains films de Lynch, Carax, Malick ont influencé ma façon de cadrer et de penser la lumière… Mais je suis aussi inspirée par la littérature, le plus souvent celle des femmes, comme mes « héroïnes » Lola Lafon, Anaïs Nin, Sylvia Plath, Clarice Lispector et d’autres… En photographie, mon premier choc a été Francesca Woodman. Et ces derniers temps je regarde beaucoup les travaux d’artistes telles que Lorna Simpson ou encore Carrie Mae Weems,.

Comment poursuis-tu ton exploration de cette « petite histoire » aujourd’hui ?

L’année 2022 a été assez intense : j’ai passé du temps en Tunisie pour un projet appelé Twentysomething, sur des femmes entre 20 et 30 ans vivant à Tunis. Je suis très curieuse de la façon d’appréhender le monde de cette génération, dont je me sens proche. Et on ne peut pas parler des femmes en Afrique du Nord sans parler de la Tunisie ! J’ai également poursuivi la commande BnF, et mon propre sujet : les mémoires transgénérationnelles liées à la guerre d’Algérie et à la colonisation. C’était intense. J’ai besoin de temps pour comprendre ce qui s’est joué. Mais j’ai hâte de montrer et de partager ces histoires !

© Lynn S.K.