Artiste visuelle polonaise, Weronika Perłowska mêle différents médiums et techniques pour critiquer notre société. Dans Anger detracts from her beauty, elle s’intéresse à la colère féminine, souvent réprimée, et à ses ramifications. Un travail passionnant à découvrir dans le cadre du festival Circulation(s), jusqu’au 9 août 2020.

Fisheye : Quelle est ton histoire avec la photographie ?

Weronika Perłowska : Malheureusement, je n’ai pas eu la chance d’avoir mon premier boîtier à l’âge de trois ans… Je n’ai commencé à prendre des photos qu’à 20 ans. J’étudiais alors le journalisme, et j’ai choisi par hasard une université dédiée au médium. J’ai vite été fascinée par la photo documentaire… et tout aussi rapidement frustrée, car pour moi les images ne suffisaient pas à raconter toute une histoire. J’ai donc mis de côté la discipline pendant un moment, et j’y suis revenue quelques années plus tard après avoir commencé à étudier l’art.

Que réalises-tu ?

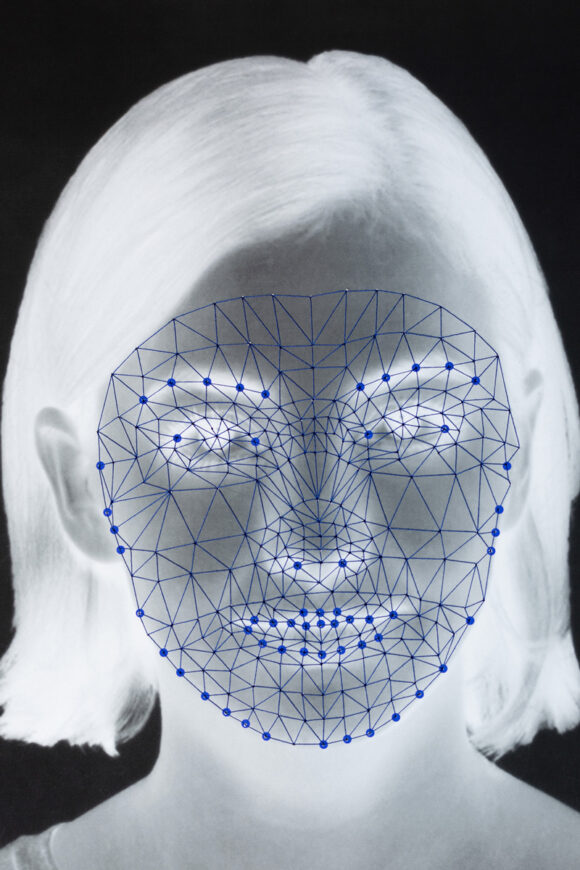

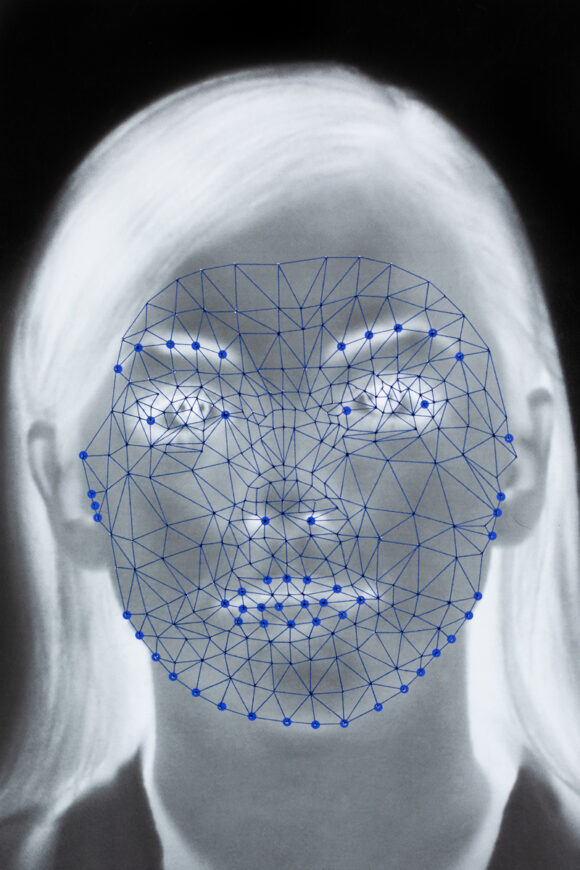

Je manipule des images et symboles pour en enlever tout stéréotype et connotation.

Comment procèdes-tu ?

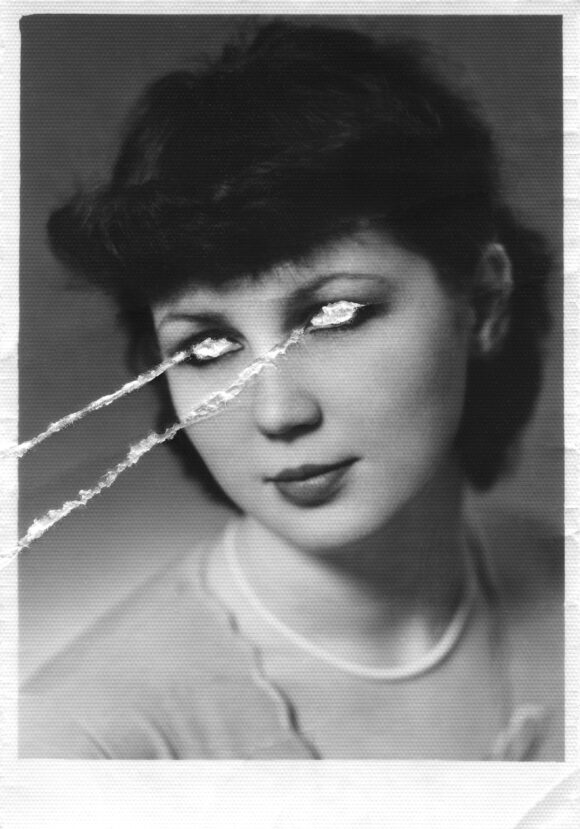

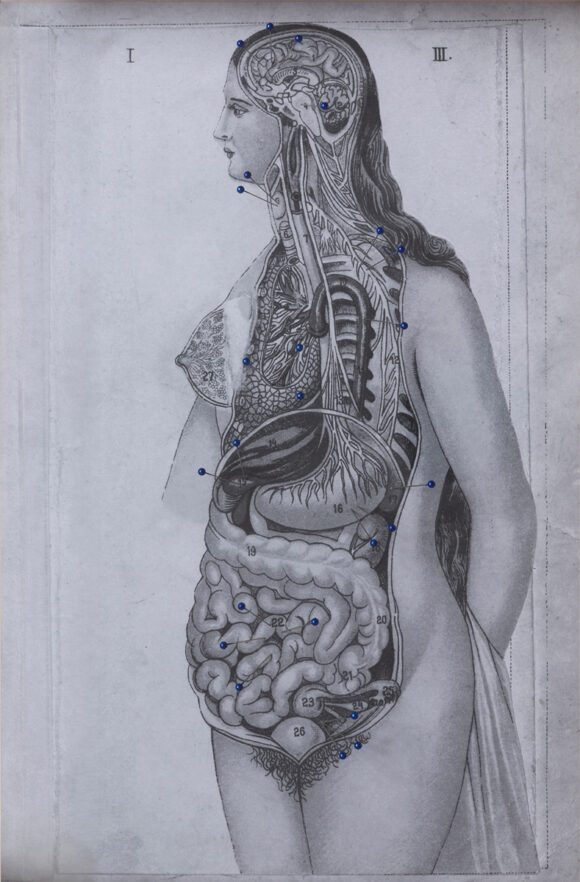

Je n’ai jamais été très douée pour capturer un instant décisif – bien que j’admire ceux qui y parviennent ! Pour moi, la photographie a toujours été un point de départ. Je transforme des images existantes – des photos de famille, des archives venues d’internet… – et je les combine à d’autres éléments, comme des objets ou de la vidéo. Je m’intéresse particulièrement aux émotions liées à l’iconographie, et à la manière dont le contenu visuel influence nos opinions.

Quelle était la genèse de Anger detracts from her beauty ?

J’ai démarré cette série durant mon Master à l’Université d’art de Poznań. Là-bas, il n’y a aucune professeure femme au sein du département photographique. Cette sous-représentation existe dans tous les établissements artistiques de Pologne : les femmes y sont assistantes, ou travaillent dans l’administration, mais ne gravissent pas les échelons. Si les universités paraissent être des lieux ouverts d’esprit, le chauvinisme et la discrimination y sont très présents. Cela m’a mis très en colère, et j’ai décidé de me concentrer sur cette émotion.

Pourquoi, justement, te concentrer sur la colère ?

Il s’agit d’un projet très personnel. Depuis mon enfance, j’ai appris à associer la colère à l’embarras, la honte. « La colère nuit à la beauté » est un proverbe polonais populaire que j’ai souvent entendu lorsque j’étais petite fille, souvent de la bouche de ma mère et ma grand-mère. Pour elles, il s’agissait d’un bon conseil : cacher nos émotions était un moyen de survivre.

Cette émotion a-t-elle une signification particulière pour toi ?

Lorsque je songe à la colère inexprimée, une histoire de famille – dont j’ai compris l’importance très récemment – me vient en tête. Lorsque mon grand-père, atteint d’un cancer, était à l’hôpital sur son lit de mort, ma grand-mère ne lui a rendu visite qu’une seule fois. En sortant, elle a déclaré « tu ne me frapperas plus jamais ». Il s’agissait d’une réaction honnête, de douleur et de colère, qui surgissait après des décennies à jouer le rôle de la femme parfaite. Le plus choquant dans cette histoire ? Beaucoup de membres de ma famille ont jugé qu’elle avait dit quelque chose d’horrible.

Depuis #MeToo, le féminisme se démocratise. Que souhaitais-tu mettre en avant dans ce projet ?

#MeToo a été une véritable percée qui a changé beaucoup de choses. Quelques années auparavant, en Pologne, les « black protests » – des manifestations féministes contre l’interdiction de l’avortement – ont eu lieu dans tout le pays. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me définir comme « féministe ». Dans ma petite ville du nord du pays, peu de femmes se décrivent ainsi, encore aujourd’hui. Si à Varsovie et dans d’autres grandes métropoles, les enjeux féministes ne sont plus tabous, nous vivons toujours dans une société patriarcale.

Il m’est plus facile d’exprimer ma colère dans ces manifestations que de rester seule. Mais sur le terrain, nous devons aussi y faire face. C’est pourquoi je voulais me concentrer sur un problème national : l’interdiction culturelle, réservée aux femmes, d’exprimer leur propre rage.

Tu nous parles de ton processus de création ?

Je me suis d’abord plongée dans de longues recherches, où j’ai lu beaucoup de livres théoriques, consacrés à la colère, d’articles pseudoscientifiques, de conversations sur des forums en ligne… Je me suis laissée guider d’un médium à l’autre. Pour ce projet, je voulais également me concentrer sur la notion de beauté – pas seulement en relation avec l’apparence physique, mais dans l’art en général. C’est pourquoi je suis intervenue sur les images pour transformer les émotions négatives en éléments attirants, séduisants.

Beaucoup de symboles apparaissent dans tes images, tu nous donnes un exemple ?

Je pense que l’image la plus symbolique est celle du miroir de Méduse. J’ai découvert récemment qu’une version du mythe explique que Méduse a été changé en monstre en guise de punition après avoir été violée par Poséidon dans le temple d’Athéna. Pour réaliser l’image, j’ai installé les « cheveux de serpent » sur un miroir en plastique double face, un miroir qui était très populaire à l’époque, je me souviens que ma grand-mère en possédait un. Cette œuvre traite de notre mémoire personnelle et de la manière dont les symboles culturels affectent notre perception de nous-mêmes.

Pourquoi te concentrer sur le symbolisme ?

Je crois que la destruction des symboles est importante. Aujourd’hui, la discrimination n’est plus directe ou évidente. Elle est sournoise, et s’immisce dans les médias, la pop culture et notre quotidien.

Un dernier mot ?

Il faut être conscient que le patriarcat affecte les gens de manière différente, selon l’ethnie, l’âge, le statut social, l’identité sexuelle, etc. Pour moi, la manière la plus honnête de documenter ce sujet était de raconter mon histoire. C’est donc un travail autour de l’Europe de l’Est et centrale. Mais je suis consciente qu’il s’agit d’une perspective de privilégiée !

© Weronika Perłowska