Pendant deux ans, Marion Gronier a arpenté des institutions psychiatriques en France et au Sénégal. Sans jamais montrer de visages, elle y a photographié des corps en tension pour questionner la représentation de la folie, ses stigmates historiques et ses échos avec le traitement des personnes colonisées. Quelque chose comme une araignée a remporté le prix Photo Sociale en février dernier.

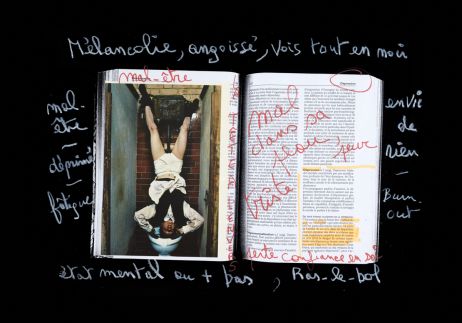

Marion Gronier a longtemps travaillé sur les visages et sur ce qu’ils racontent des personnes. Mais dans Quelque chose comme une araignée, il n’y a plus de visages. La contrainte est éthique autant qu’artistique. Pour la photographe, cela ouvre aussi un autre champ : celui du corps, des postures, de la lumière. « Il y a une dimension chorégraphique ou sculpturale de ces corps, une beauté de ces postures », déclare-t-elle. Dans un noir et blanc très contrasté, qui valorise les lignes et les reliefs, ses photographies captent des gestes en suspens, des postures déroutantes. Elle poursuit : « Ce problème du droit à l’image et du fait que les gens ne soient pas reconnaissables est présenté comme un droit des personnes, un respect ; mais d’un autre côté on les invisibilise et on leur refuse la représentation. Photographiquement, ça peut aller jusqu’à un sentiment de déshumanisation. » Cette contrainte révèle ainsi une tension sous-jacente dans la manière même dont on représente les personnes en souffrance psychique.

Plutôt que de tenter de « montrer la folie », Marion Gronier cherche à la faire ressentir, à mettre le ou la spectateur·rice face à ses propres projections. « J’ai beaucoup réfléchi à comment représenter aujourd’hui la folie ou les corps de personnes dites folles, par rapport à toute une histoire, raconte-t-elle. On pourrait la définir par le fait qu’elle échappe tout le temps, qu’elle est sans cesse en train de se métamorphoser. J’ai cherché à ce qu’on ne sache pas exactement ce que ces corps sont en train de faire, ni comment les comprendre, donc on va projeter beaucoup de choses sur eux. » Le choix du titre, Quelque chose comme une araignée, vient d’un texte de Georges Bataille, plus précisément d’une définition de l’« informe » comme ce qui inquiète et dérange. Un peu comme ce à quoi la folie nous renvoie. « Ce que je trouvais assez intéressant, c’est que cette forme de l’araignée se mettait à grouiller dans chaque image. » Une présence rampante, presque fantomatique, qui se glisse dans chaque cliché.

Une beauté qui inquiète

Entre 2022 et 2024, l’artiste s’immerge dans des institutions psychiatriques en France – notamment à l’hôpital Montperrin à Aix-en-Provence – et au Sénégal, dans deux structures singulières : le village psychiatrique de Kenia, à Ziguinchor, et le centre Weral Xell, à Tobor, fondé par un marabout Baye Fall (une branche soufie, ndlr). Cette ouverture géographique nourrit aussi une réflexion historique plus large. Là, dit-elle, « j’ai cherché à voir si les personnes allaient manifester d’une manière différente la folie, même si on l’approche toujours avec nos propres croyances. » Pour Marion Gronier, sensible à l’histoire coloniale qu’elle avait déjà abordée dans un projet sur les États-Unis, il y a de frappants parallèles à établir entre le traitement des personnes souffrant de troubles psychiques et celui des populations colonisées. « Il y avait toute une manière de les discriminer, et donc de justifier la colonisation. Comme si, finalement, c’était une population atteinte de folie », explique-t-elle. Exportée sur le continent, la psychiatrie à l’occidentale s’y installe avec la construction d’hôpitaux spécialisés – un autre outil du pouvoir hégémonique.

Cette filiation historique se donne à voir dans les murs des centres hospitaliers, comme dans les méthodes importées par les puissances coloniales. Mais aussi dans les tentatives d’en sortir et d’imaginer des alternatives. À Sigador, en 1973, Henri Collomb initia un village psychiatrique à l’écoute des savoirs locaux, avec une vraie vie en communauté et une approche où la personne n’était pas complètement extraite de son milieu de vie. « Il y avait aussi l’idée de prendre en considération le contexte culturel et les croyances du pays, et de travailler avec des guérisseur·ses traditionnel·les. C’était une amorce d’ethno-psychiatrie », détaille-t-elle.

Un système éprouvant

Au-delà de la photographie, l’artiste tisse un lien avec les personnes qu’elle rencontre, partage l’attente quotidienne – car « dans ces institutions, on passe le plus clair de son temps à attendre, déclare-t-elle franchement. On attend un traitement, un repas, une activité… » Par la confiance, elle transforme son projet en dialogue avec elles et eux. Lors d’un second passage en France, elle revient dans les hôpitaux et recueille les interprétations de ses clichés par les patient·es qui y figurent. Ces paroles, enregistrées, accompagnent les photographies dans les expositions – en cours et à venir – de ce travail pour que les spectateur·rices se retrouvent entre les images et ces impressions. « Il y a des choses qu’ils imaginent et des choses qui sont de l’ordre du vécu psychiatrique : des choses très fortes et assez terribles », explique-t-elle. Car dans les lieux où elle se rend, elle découvre un système institutionnel, disciplinaire, parfois très violent pour les personnes et révélateur d’un état plus global de la psychiatrie aujourd’hui, très critique.

Une image, en particulier, la touche profondément : celle d’une jeune fille au Sénégal, les bras au-dessus de la tête. « On a l’impression qu’elle se protège de quelque chose, mais en réalité, elle danse. C’était une rencontre qui est venue progressivement et qui était très émouvante », confie-t-elle. Cette patiente, atteinte d’un trouble du spectre autistique, qui vit dans le centre Weral Xell, est l’une de ces personnes placées dans cette institution gratuite à la suite d’un abandon par la famille. Ce cliché empreint d’une profonde tendresse est à l’image de ce qui traverse l’ensemble du projet : une démarche engagée, soucieuse de ne pas figer les représentations. « Il y a une dimension documentaire, mais pas uniquement : il y a aussi pour moi un travail plastique et une réflexion sur mon médium, sur ce que c’est que la représentation », affirme-t-elle. Sans jamais trahir, Marion Gronier offre à contempler une photographie du trouble, où les formes échappent et les corps résistent. Aujourd’hui, la série reçoit une reconnaissance méritée : le prix Photo Sociale, une exposition à Toulouse puis à Paris, et un livre en préparation aux éditions du Bec en l’Air – qui devrait normalement voir le jour à l’automne 2025.

Quelque chose comme une araignée est exposée jusqu’au 18 mai 2025 à la galerie Le Château d’Eau, à Toulouse, et sera présentée à la Mairie du 10e arrondissement, à Paris, du 28 mai au 5 juillet 2025.