À travers l’exposition On Mass Hysteria – Une histoire de la misogynie, présentée au Bal jusqu’au 18 mai 2025, l’artiste catalane Laia Abril propose une analyse visuelle et immersive des phénomènes dits « d’hystérie collective ». Par sa méticuleuse méthode de recherche pluridisciplinaire et académique, elle met en lumière le récit de la résilience des femmes face à l’oppression.

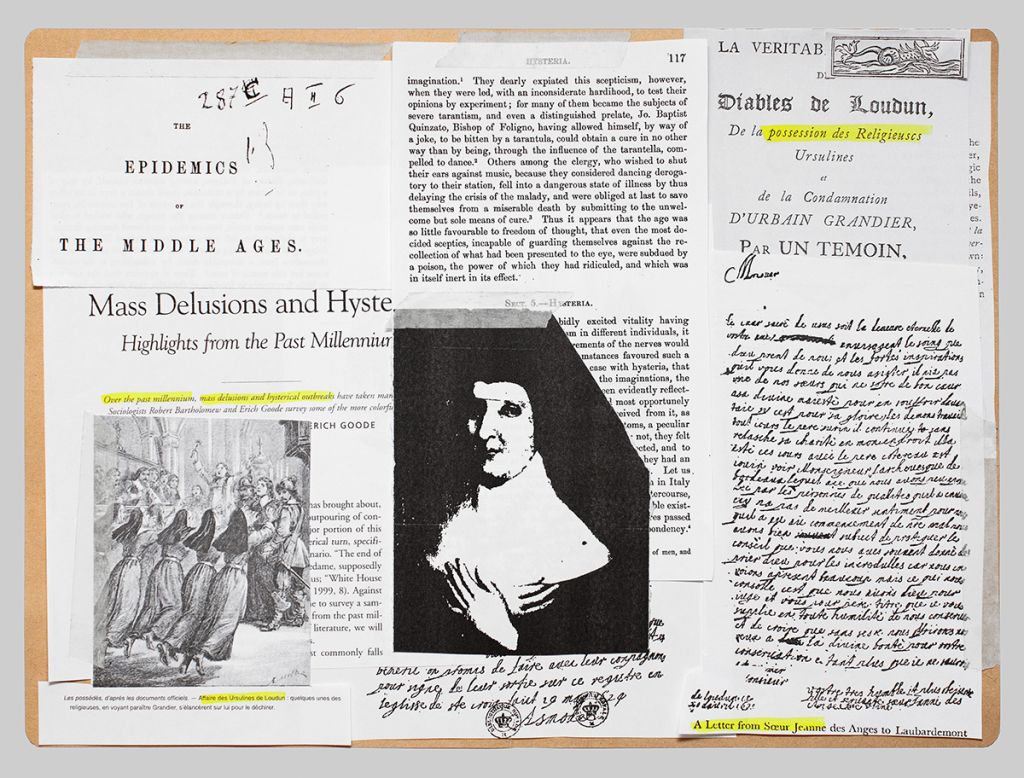

Alors qu’on pénètre dans le sous-sol sombre du Bal, une bibliothèque étrange se dévoile. Elle n’a rien d’une bibliothèque ordinaire. On n’y trouve ni étagères ni livres. Pourtant, cette pièce aux dimensions carrées regroupe un nombre incalculable de documentations académiques. Sur les murs sont accrochés 68 calepins beiges farcis de feuilles et de feuilles libres à la consultation : articles de presse, essais scientifiques, images. Sur l’un, on lit « The Epidemics of the Middle Ages », écrit par I.F.C Hacker, M.D. Le texte date de 1835. Plus loin, un article de 2014 titre « Mass Hysteria at Old Salem Village ». Ce puits de ressources compose l’entrée en matière de l’exposition On Mass Hysteria – Une histoire de la misogynie, le dernier volet de recherche visuel de l’artiste catalane Laia Abril, présentée jusqu’au 18 mai 2025. Elle explore des phénomènes de crises – évanouissements, tremblements, tics, etc. – touchant de manière simultanée un groupe, longtemps qualifiées « d’hystérie collective ». « Dans la plupart de ces cas, la littérature médicale contemporaine ne propose aucune théorie convaincante pour en expliquer l’origine et les manifestations, ni la raison pour laquelle ils affectent principalement des adolescentes ou des jeunes femmes. Les autorités accusent fréquemment les victimes d’inventer les symptômes, d’agir par imitation, de chercher à attirer l’attention, d’être “sous l’emprise de leurs hormones”, voire d’être des sorcières », écrit-elle dans l’introduction du catalogue de l’exposition, publié aux éditions Delpire & co.

En face de ces 68 registres, décrivant des récits d’hystérie de masse de 1400 à nos jours sur tous les continents, trois boxes sont installés, intimistes, visuels et sonores. Chacun représente l’un des trois cas étudiés avec intérêt par l’autrice : « Une épidémie de paralysie des jambes touchant 600 jeunes filles dans un pensionnat catholique à Chalco, au Mexique, en 2007 », « une série de cas d’évanouissement chez des ouvrières dans des usines de confection entre 2012 et 2014 au Cambodge » et « une épidémie de tics dans un lycée de la ville de Roy, aux États-Unis, en 2012 ». Fidèle à sa méthode de recherche, auparavant utilisée pour ses chapitres précédents On Abortion et On Rape, elle invoque anthropologues, sociologues, médecins et victimes pour comprendre les origines de ces crises. Cherchant à s’éloigner des interprétations misogynes, racistes et colonialistes des symptômes psychosomatiques de ces groupes de femmes, Laia Abril s’appuie sur la théorie de l’anthropologue Aihwa Ong qui, dans ses travaux sur l’épidémie de perte de connaissance chez les ouvrières malaisiennes dans les années 1970, décrit le phénomène comme « la naissance inconsciente d’un idiome de protestation contre la discipline de travail et le contrôle exercé par les hommes dans un environnement industriel contemporain ».

Un dialogue entre témoignage et images

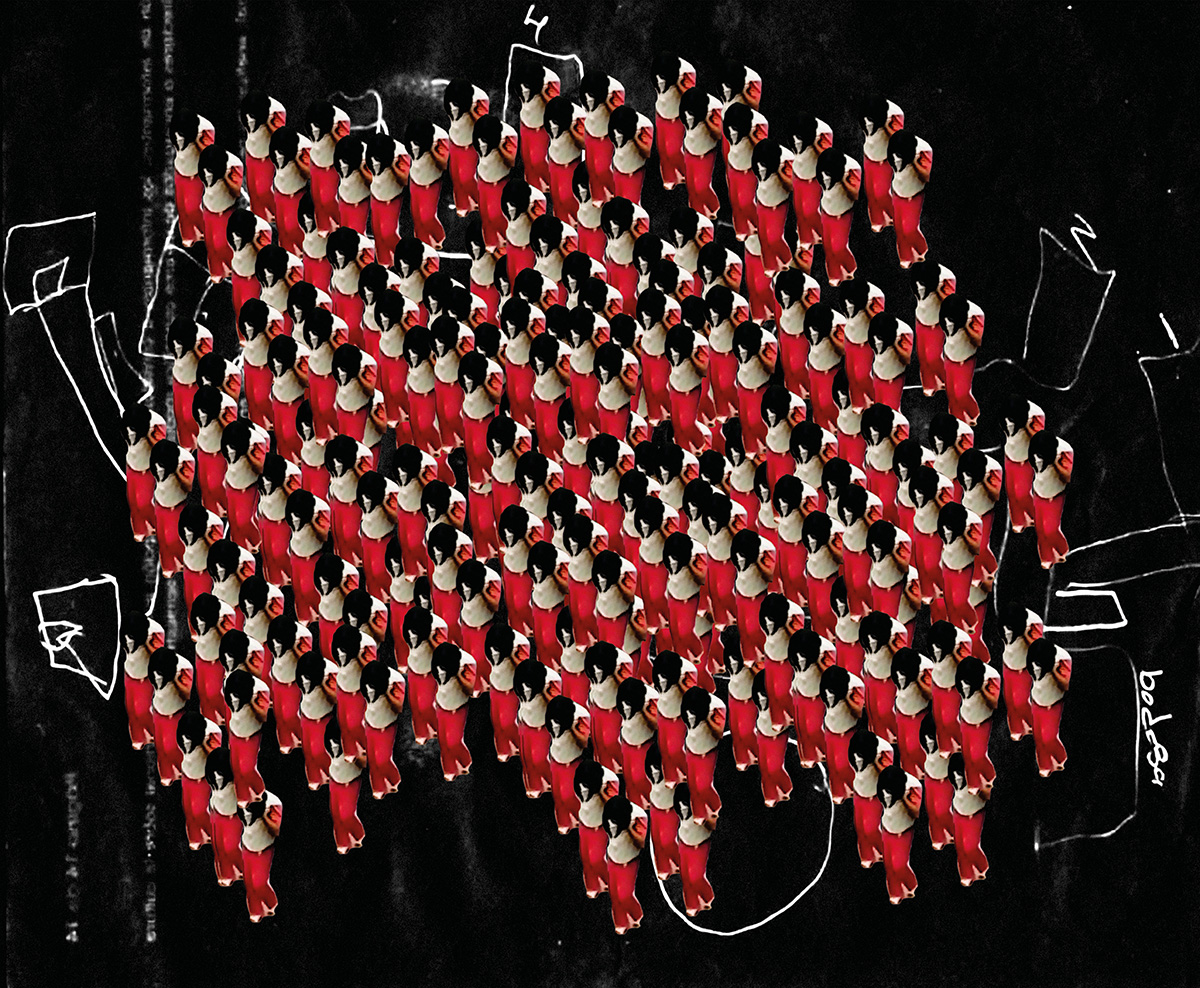

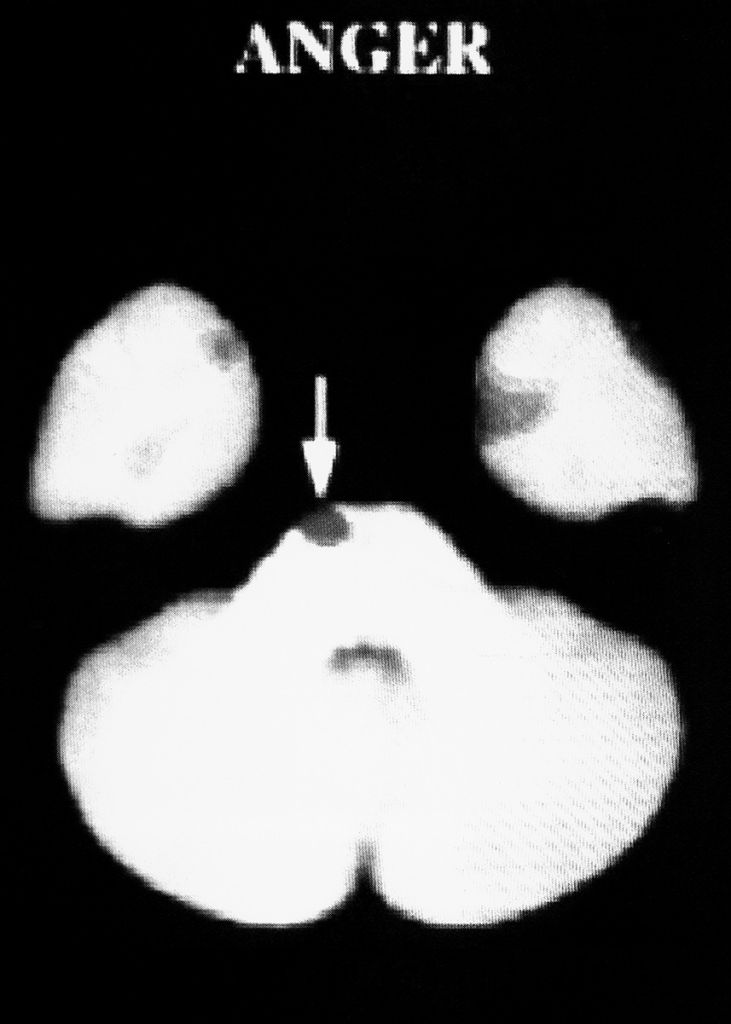

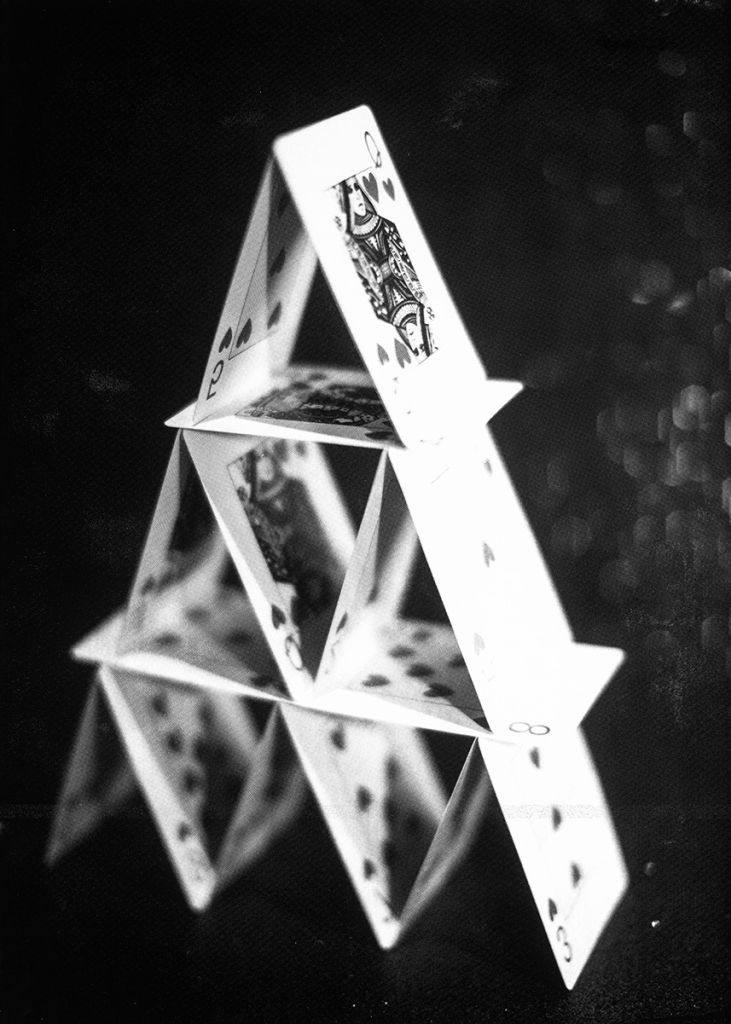

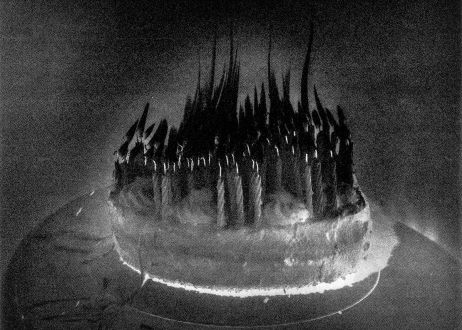

Dans ces espaces semi-clos, des voix content les histoires. Elles lisent, en tlapanèque, en khmer et en anglais, les témoignages de victimes de ces trois événements « d’hystérie de masse » au Mexique, au Cambodge et aux États-Unis. Sur les murs sont diffusées des traductions en français et en anglais. « Tout était coordonné et supervisé par les religieuses et les responsables de groupes, et nous devions constamment nous agenouiller et prier », raconte Orquídea, l’une des jeunes filles de l’épidémie de paralysie de jambes à Chalco. « J’ai fait une panoplie de tests, des IRM, des ECG, des analyses sanguines et tout est normal », exprime Lydia, du lycée de la ville de Roy. Ces paroles côtoient les déclarations silencieuses des spécialistes, médecins, journalistes, autorités, etc. Au-dessus des projections, Laia Abril a installé ses photographies monochromes, à la fois granuleuses et brumeuses, parfois teintées de rouge. Un château de cartes, une hache, des rangées de personnes. Chacune des images constitue l’interprétation personnelle de l’artiste de ces récits. En face, un dialogue violent opère. Placardés sur des mosaïques floues de visages, des messages en lettres capitales provenant des chefs d’usines, des religieux·ses ou des neurologues. Tous infantilisent, nient leurs paroles et leurs symptômes ou les accusent de vices ou de vouloir attirer l’attention. « Elles se maquillent trop », lit-on, avec, comme auteur de la citation, un cadre d’une usine au Cambodge, en parlant des ouvrières qui perdaient connaissance. Ou bien l’expression d’un neurologiste analysant l’épidémie de tics qui touchaient les lycéennes : « Les femmes sont peut-être aussi plus sensibles à la suggestion que les hommes. »

Courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris © Laia Abril

Courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris © Laia Abril

Engagement (in)conscient contre la domination

Ces trois cas sont équivoques. « J’ai commencé à interroger la facilité avec laquelle nous éliminons les facteurs sociaux et politiques de la liste des déclencheurs potentiels de la pathologie », note Laia Abril. Ils relatent une histoire de lutte inconsciente contre l’oppression, contre les traumatismes qu’inflige le contexte socio-politique et culturel. Ils correspondent à un « protolangage de résistance » – selon les termes de l’autrice – non volontaire. « Par son scénario d’intersectionnalité entre misogynie et colonialisme, cet événement constituait un parfait exemple de cas d’occidentalisation de l’éducation et de la culture qui produit une crise d’identité chez nombre d’adolescentes », poursuit l’autrice, en évoquant l’histoire des 600 jeunes filles paralysées des jambes à la Villa de las Niñas au Mexique. Au Cambodge, lieu déjà meurtri par les massacres perpétrés par les Khmers rouges à la fin des années 1970, « les conditions de travail extrêmement dures, imposées par la consommation de masse et la fast-fashion produite pour les Occidentaux·ales contribua à l’un des épisodes les plus longs et les plus importants de ce genre d’épidémie dans un contexte de travail et affecta des milliers de femmes », soutient-elle. Quant à la propagation des tics chez les dix-huit adolescent·es (dix-sept filles et un garçon) du lycée de Roy, aux États-Unis, il est considéré comme « le premier cas où les médias jouèrent un rôle significatif dans le développement et l’évolution de l’épidémie », explique l’autrice. Elle ajoute : « Ce fut aussi probablement le premier cas où les élèves touché·es racontèrent leurs symptômes sur les réseaux sociaux. »

En sortant de cette bibliothèque immersive, un dernier espace d’exposition s’ouvre aux visiteur·ses. Des vidéos de marches et rassemblements féministes ou de violence policière défilent sur un écran géant – des Iraniennes qui se coupent les cheveux en protestation à la mort de Jina Mahsa Amini aux militantes d’Argentine célébrant la légalisation de l’avortement en passant par les chants des Pussy Riots dans une église russe. Ces vidéos tutoient des passages filmés « d’hystéries collectives » dans le monde entier sur des télévisions cathodiques. « En me fondant sur l’hypothèse que ces phénomènes sont une forme d’expression physique d’une résistance collective à l’oppression, j’explore ici les parallèles entre épisodes qualifiés “d’hystérie collective” et manifestations massives de femmes. […] Sont examinées ici les correspondances entre résistance organisée et expression d’une souffrance collective », conclut-elle sur le cartel de l’exposition.

384 pages

55 €