Le monde carcéral a souvent fait l’objet d’approches photographiques singulières, comme celles de Christophe Loiseau ou Grégoire Korganow déjà publiées dans Fisheye. Aujourd’hui, le travail de Maxence Rifflet présenté au centre d’art GwinZegal, à Guingamp, nous incite à y revenir.

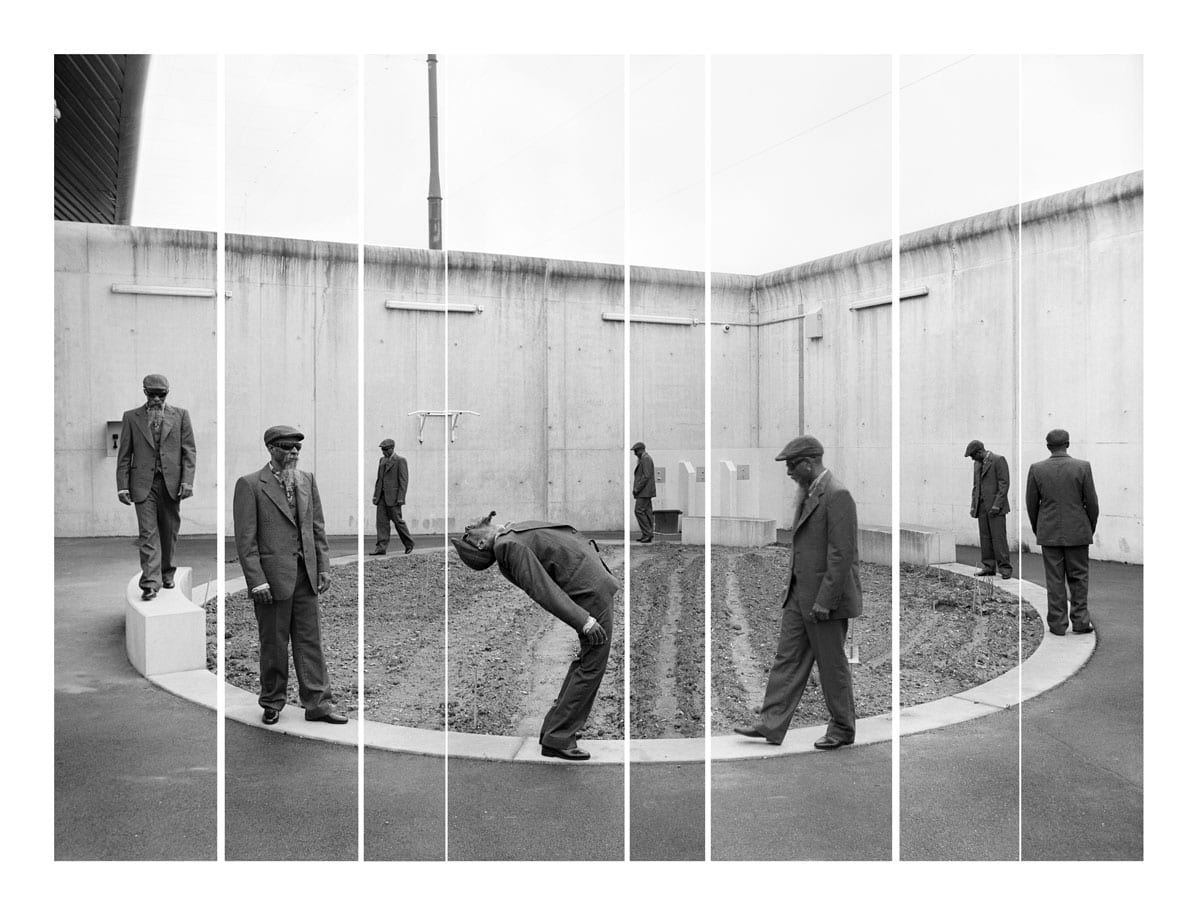

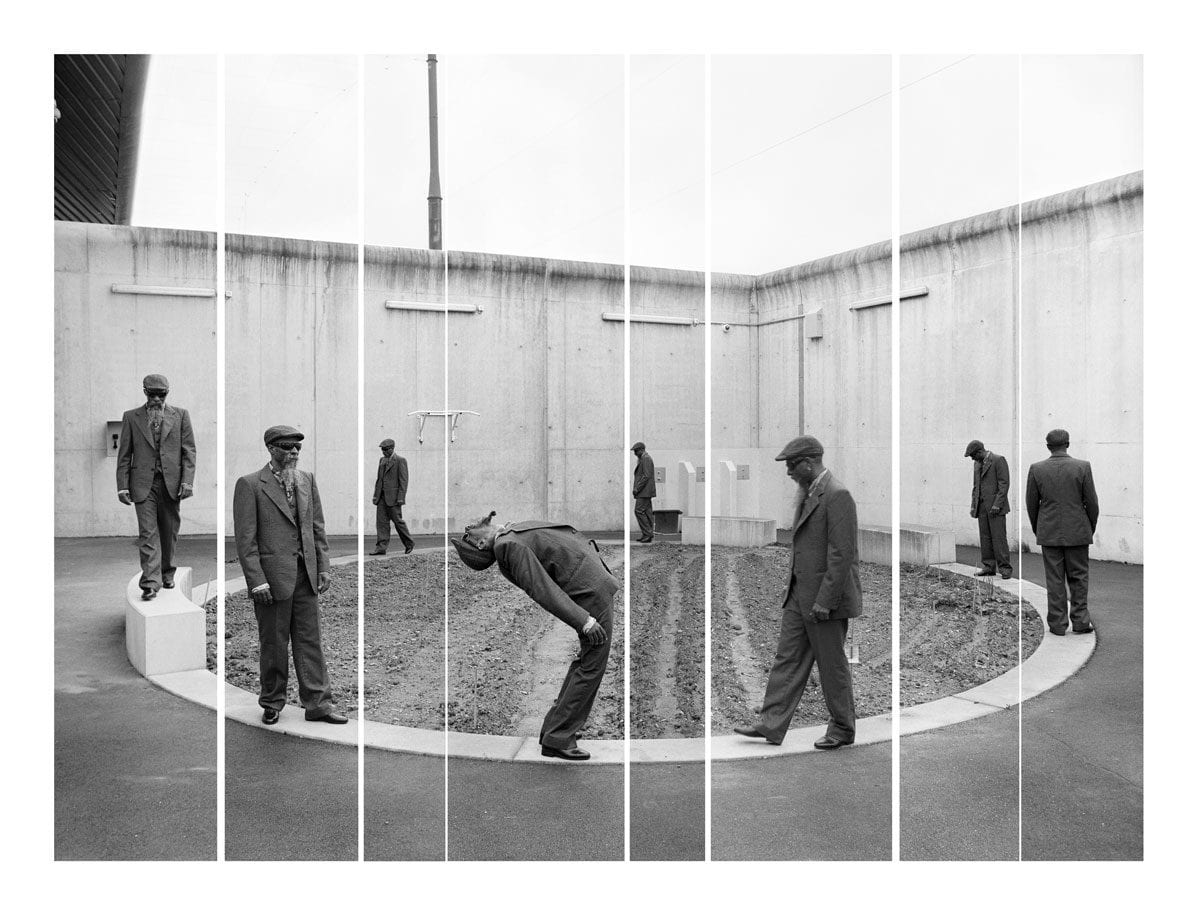

« Plutôt que d’utiliser la photographie pour constater l’enfermement, j’ai voulu en faire un outil d’échange, de pensée et d’action. J’espérais même qu’elle puisse ainsi devenir un instrument d’émancipation, sinon de subversion voire de résistance. En tous cas, c’est l’activité photographique elle-même qui est devenue mon sujet. Il ne s’agissait pas tant de faire entrer les réalités carcérales dans la caméra, que de faire entrer une caméra dans la réalité carcérale », explique Maxence Rifflet. L’artiste né à Paris en 1978 a passé plus de deux ans à arpenter les prisons françaises pour en rapporter des images réalisées dans sept établissements et exposées ici sous le titre Le Grand Ordonnateur et autres nouvelles des prisons. S’éloignant du reportage, du documentaire ou d’approches purement plasticiennes, Maxence Rifflet a imaginé pour chaque expérience un dispositif particulier afin de « mettre à nu le mécanisme même de l’enfermement », et interroger l’architecture. « La prison, c’est de l’architecture et beaucoup de temps, la question était de trouver comment faire sentir quelque chose de ça », et l’auteur le montre dans plusieurs de ses créations. C’est ce qu’on peut voir avec Un mouvement perpétuel (ci-contre), une composition réalisée à partir de plusieurs clichés de Julien, un détenu pris dans la cour de promenade de la centrale de Condé-sur-Sarthe – l’une des plus sécuritaires de France. Découpée sous forme d’une séquence dans un même espace, comme le défilement d’un obturateur, la scène représente le prisonnier marchant autour d’un jardin en friche, dans différentes positions. Un parcours sans fin pour dire ce temps qui ne passe pas…

Machine optique

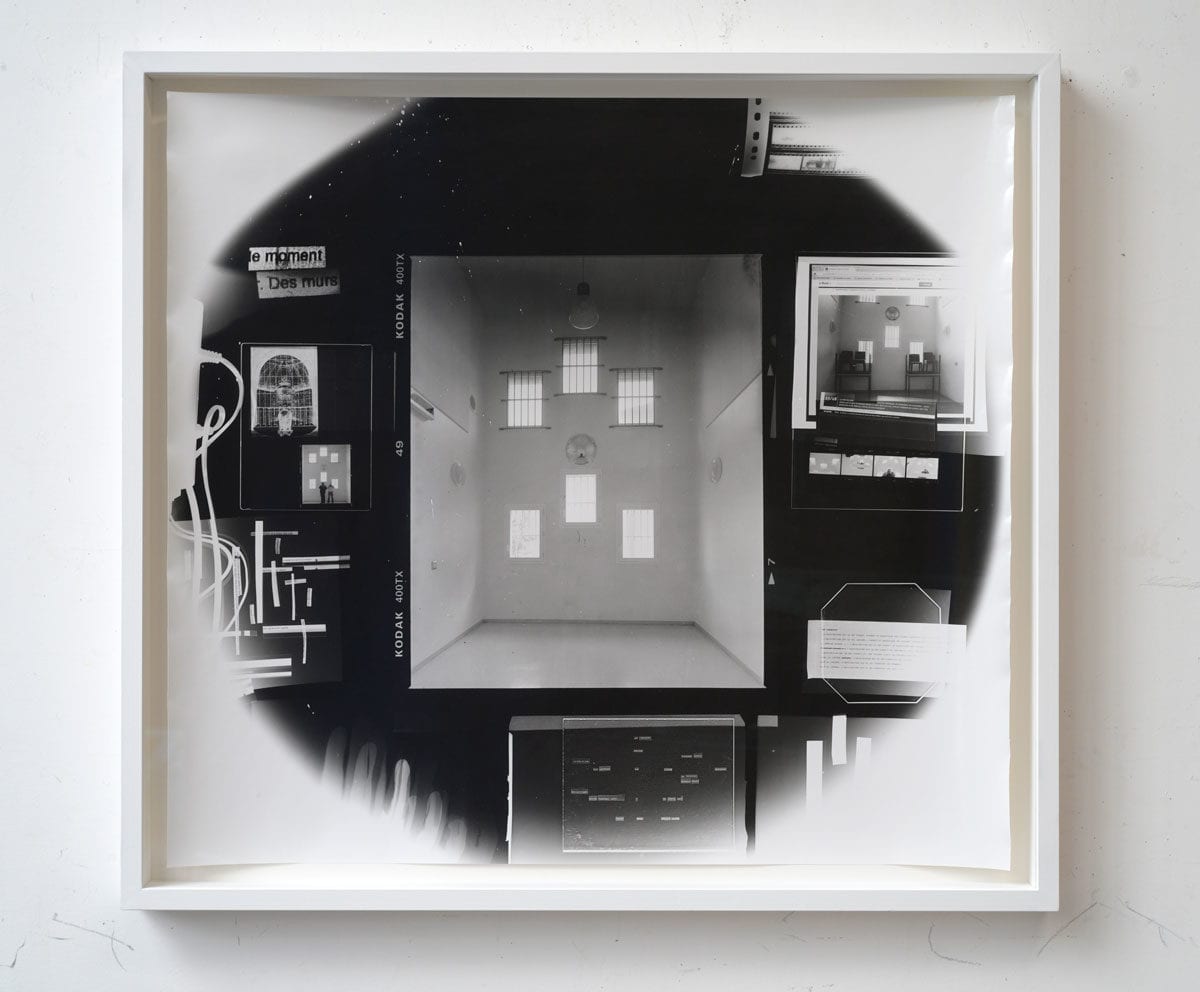

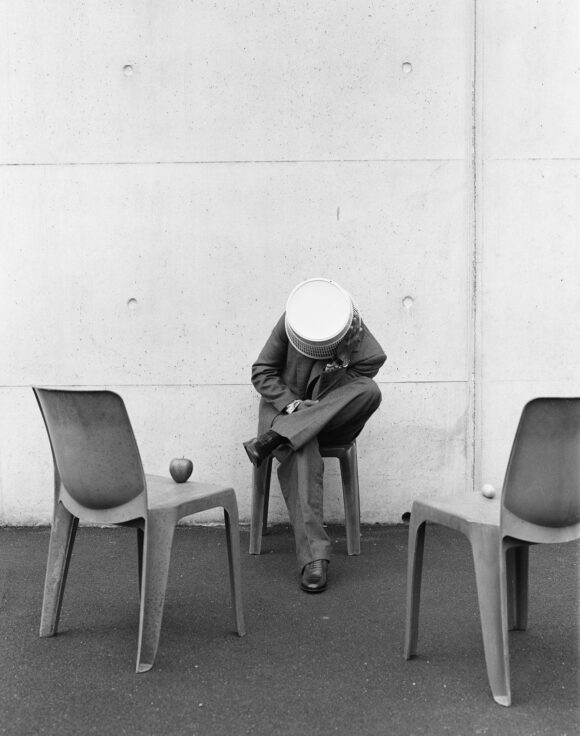

Plus loin, on découvre Paul sur un tapis de course, photographié en multi-exposition. Un homme qui court, tentant de sortir du cadre, qui précisait au photographe: « Tu peux me photographier et tu peux photographier ma cellule, mais je ne veux pas être photographié dans ma cellule. » Une manière de ne pas subir un double enfermement : celui du cadre et celui de la prison… Au fur et à mesure de ses découvertes et des architectures qu’il visite – et dans lesquelles il anime des ateliers avec les détenus –, Maxence Rifflet imagine des dispositifs pour rendre compte de la singularité des lieux, sans avoir de système préétabli. C’est ainsi qu’il découvre au centre de détention de Caen une structure de l’espace très particulière où l’architecte a imaginé « d’ajuster en pan coupé les portes des cellules et de les faire ouvrir par dehors, de manière qu’en les développant sous un angle de quatre-vingt-dix degrés, les prisonniers, placés à l’entrée de leurs cellules, verraient le prêtre tout en face d’eux sans qu’il leur fût possible de s’apercevoir entre eux, à cause de l’obstacle qui leur serait opposé par les portes elles-mêmes ». Cette configuration originale – qui ne prend pas uniquement en compte le point de vue du surveillant (ici, un prêtre), mais considère également celui des détenus – est restituée par deux images ajustées sur ces deux points de vue. Intitulé Une machine optique, ce diptyque est constitué de deux tirages contrecollés sur aluminium plantés dans deux socles de béton se faisant face. La dimension plastique de l’installation participe, là encore, à nous faire ressentir physiquement la tension des lieux. La religion est aussi présente avec Le Moment des murs, composition réalisée dans la salle de culte de la centrale de Condé-sur-Sarthe. En visitant cet espace, l’artiste est frappé par la disposition du lieu : « L’élévation du volume de la pièce et la trinité suggérée par la disposition des fenêtres me sont apparues comme une volonté insistante de faire signe au sein d’une architecture globalement déterminée par des contraintes fonctionnelles et sécuritaires. » La photo qu’il prend essaie de restituer cette dimension, mais elle lui semble « insuffisante pour rendre compte des enjeux », alors l’auteur s’installe dans sa chambre noire avec d’autres éléments du dossier – en particulier une citation de Le Corbusier publiée dans un article du Monde concernant cette même salle de prières. Maxence Rifflet déconstruit la phrase de l’architecte pour en faire un poème en mode cut-up, qu’il ajoute à son image. La citation initiale « L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière » devient « Sous la lumière, l’architecture est le jeu correctif des hommes ». D’autres éléments plastiques s’ajoutent à son image qui se transforme ainsi en véritable « narration visuelle ouverte », pour reprendre les termes de l’artiste. Une œuvre qui, étonnamment, peut se voir de très loin comme de très près.

Le Grand Ordonnateur et autres nouvelles des prisons Centre d’art GwinZegal, à Guingamp, jusqu’au 6 septembre.

Édition d’un fanzine distribué gratuitement sur le lieu de l’exposition. Livre à paraître en 2021, aux éditions Le Point du Jour.

Cet article est à retrouver en intégralité dans Fisheye #42, en kiosque et disponible ici.

© Maxence Rifflet