Égocentrisme, narcissisme, nombrilisme… Les « ismes » se déchaînent à l’évocation du « selfie », cet autoportrait pris à bout de bras et posté sur les réseaux sociaux. Des célébrités aux hommes politiques, en passant par les touristes devant la tour Eiffel et les ados nés avec un Smartphone à la main, tout le monde fait son self-portrait nouvelle génération. Cet article est à découvrir dans Fisheye #4.

« Une photographie que quelqu’un a prise de lui-même, typiquement réalisée avec un Smartphone ou une webcam et envoyée sur les réseaux sociaux. »

Voilà comment le très sérieux Oxford Dictionary définit le mot de l’année 2013. Successeur de « GIF », le selfie a remporté cette place convoitée devant « binge-watch », le visionnage à haute dose de séries télé, et « twerk », la danse popularisée par Miley Cyrus. Les mots ont été choisis par un programme de recherche qui surveille les contenus en ligne et rassemble près de 150 millions de mots anglais utilisés tous les mois. Les internautes n’ont pas attendu l’Oxford Dictionary pour poster des autoportraits sur leurs profils Facebook.

L’entrée dans le dictionnaire n’est que le couronnement officiel d’une pratique. L’utilisation du mot a augmenté de 17 000 % entre 2012 et 2013. Judy Pearsall, la directrice éditoriale de l’Oxford Dictionary, dévoile les origines du mot. « Selfie » est apparu pour la toute première fois en 2002 sur un forum en ligne australien, et le hashtag « #selfie », en 2005 sur le site de partage de photos Flickr. « Mais l’usage ne s’est répandu que vers 2012, quand “selfie” a été utilisé couramment dans les médias traditionnels », précise Judy. L’institution a pour habitude de proclamer deux mots de l’année, un pour le Royaume-Uni et un pour les États-Unis, mais, cette année, « selfie » a fait l’unanimité des deux côtés de l’Atlantique. Le terme n’a tout de même pas encore été intégré à la version papier du dictionnaire, il devra pour l’instant se contenter de la version en ligne. Le dictionnaire reprend à son compte l’image négative qui entoure souvent le phénomène et rajoute l’adage suivant dans sa définition: « Des selfies occasionnels sont acceptables, mais il n’est pas indispensable de poster tous les jours une nouvelle photo de soi. » À méditer.

© Sandrine Elberg

Capteur, mon beau capteur

La technique joue un rôle de taille dans la généralisation du selfie. Il est facile de se prendre en photo avec le fameux capteur placé sur la face avant des Smartphones. Plus besoin de viser à l’aveugle pour se prendre en photo, il suffit de s’admirer directement sur l’écran et d’appuyer sur le déclencheur. Cette avancée technologique date de la fin 2004 avec l’arrivée de la 3G et de la visioconférence, mais la qualité de l’image n’était pas au rendez-vous. Ce qui donnait une esthétique un peu crade, qui colle encore à la peau du selfie. Cette insupportable photo de profil pixellisée et mal éclairée a peu à peu laissé place à une image nette et lumineuse.

Mais ce qui caractérise avant tout le selfie, c’est qu’il se prend à bout de bras. On peut orienter son appareil vers le haut, vers le bas, face à soi, mais les alternatives de cadrage ne sont pas énormes. C’est donc l’attitude et le décor qui vont faire la différence. On remarque que les constructeurs d’appareils photo ont suivi une tendance inspirée par la téléphonie. Quand Fisheye a lancé son appel sur les réseaux sociaux pour recevoir des selfies, beaucoup d’entre vous ont envoyé des images réalisées avec un appareil photo traditionnel. Le selfie n’est donc pas l’apanage du téléphone ou de la webcam, n’en déplaise à l’Oxford Dictionary. De nombreux compacts, reflex ou hybrides ont un écran amovible que l’on peut orienter vers soi pour réaliser un autoportrait, et les options de connexion wifi tendent aussi à se généraliser. Tout bon selfie qui se respecte se doit d’être partagé sur les réseaux sociaux. On se prend en photo pour être vu par d’autres, pour le meilleur et pour le pire. Mais, comme toujours sur le Net, les internautes se sont emparés du phénomène pour créer des typologies assez drôles.

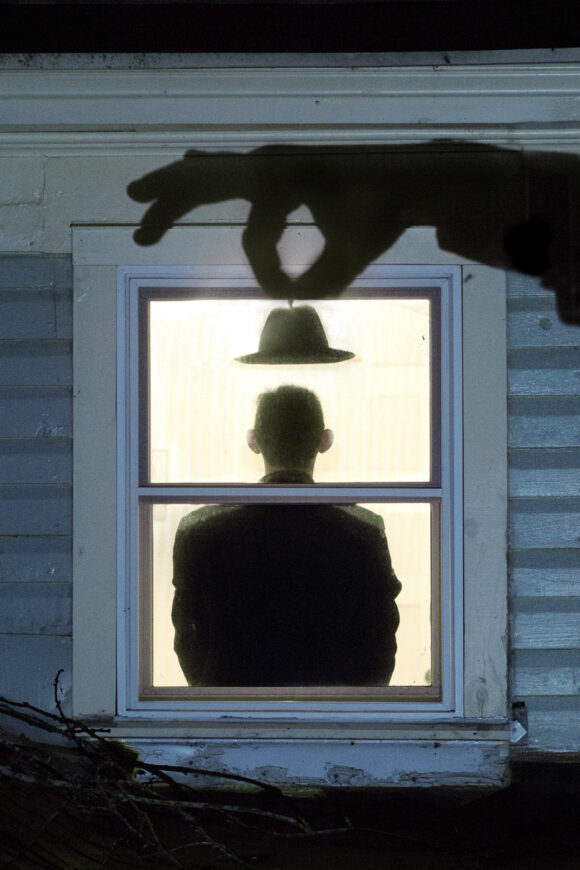

© Chris McKenney

Les maîtres de l’autoportrait

Il n’est pas question ici d’affilier le selfie des amateurs aux autoportraits de l’histoire de l’art. Ni de donner une illusoire valeur artistique à cette pratique. Cependant, balayer d’un revers de la main le background artistique du selfie est impossible. Dans « selfie », il y a « autoportrait ». Et avant que les réseaux sociaux ne le rendent abordable au plus grand nombre, les artistes furent les premiers à se laisser aller à cette pratique. Quand les photographes amateurs se déguisent, se prennent en photo dans le reflet d’une glace ou écrivent un journal intime photo, toutes ces pratiques font écho à celles des artistes. Qu’il agace ou qu’il fascine, l’autoportrait touche indéniablement à un domaine sensible, celui du moi. Alors, quand le photographe met une intention dans son image, l’autoportrait est une descente vibrante dans les dédales de l’être, dans ses failles et ses beautés.

On pourrait remonter à la Renaissance et même aux grottes de Lascaux pour retrouver les premières traces d’un autoportrait, mais, en photo, le premier date de 1840. Le mystérieux Autoportrait en noyé d’Hippolyte Bayard met en scène son corps abattu, comme mort, entouré de quelques objets. Hippolyte veut montrer aux autorités françaises comment elles l’ont conduit au (faux) suicide en refusant de reconnaître l’importance de ses recherches en matière de photographie. Le XIXe siècle est aussi l’époque des mascarades et des jeux de rôles. La comtesse de Castiglione est maîtresse en cet art de la transgression. Elle collabore avec le photographe Pierre-Louis Pierson et, ensemble, ils vont créer près de 400 autoportraits. Elle incarne à tour de rôle d’illustres personnages historiques, mythologiques ou artistiques.

© Florian Hildebrandt

L’autoportrait a souvent permis aux femmes artistes de se libérer de la représentation que l’on se faisait d’elles. Dans les années 80, Cindy Sherman est une des grandes figures de la mise en scène. Sa série Film Stills comprend 69 photographies en noir et blanc qui représentent l’artiste incarnant les stéréotypes du cinéma hollywoodien. Ces pastiches permettent à Cindy Sherman de modifier son apparence et son identité et ainsi d’illustrer les théories féministes de construction sociale de la féminité. Nan Goldin et Sam Taylor-Wood ont livré une vision plus autobiographique et intime de l’autoportrait. Nan Goldin ne cache aucune parcelle de sa vie et Sam Taylor-Wood s’empare de sa maladie pour l’interpréter dans de percutants autoportraits. La Japonaise Yurie Nagashima livre son ventre de femme enceinte, ses seins après l’accouchement et le sang de ses menstruations à son objectif pour des autoportraits sans pudeur ni concession. Arno Rafael Minkkinen se concentre sur le corps et réalise des autoportraits de son corps nu dans des paysages sauvages depuis plus de quarante ans. L’autoportrait permet aux artistes de se confronter à l’autofiction, à la quête de leur propre identité, à la subjectivité et la malléabilité du je. Susan Bright, photographe et auteur, rappelle dans son livre Auto focus : L’Autoportrait dans la photographie contemporaine que « toute personne disposant d’un appareil photo, qu’elle soit artiste ou non, ne peut résister à l’envie de prendre une photo. […] Nous constituons pour nous-mêmes un modèle pratique et un sujet indéniablement fascinant ». Et la jeune génération de photographes auteurs le confirme.

© Chris McKenney

© Tajette O’Halloran

© Ben Zank

© Tajette O’Halloran