Avec Récupérer Nos Corps, un projet mêlant témoignages écrits et photographies, l’artiste La Fille Renne dénonce les violences systémiques dans les milieux gynécologiques et obstétricaux. Un travail engagé de longue haleine, devant braver la censure et les tabous pour mettre en lumière des injustices criantes. Entretien.

Fisheye : Qui es-tu ?

La Fille Renne : Je suis un·e photographe et tatoueureuse non-binaire de Lyon, qui photographie l’humain, l’intimité, la queerness et le voyage. Je suis également co-fondateurice de Polysème Magazine avec Raphaëla Icguane, une revue sur le féminisme et l’art. Je réalise, enfin, des courts-métrages inspirés par le corps et les sexualités sur pellicule, en collectif avec Laure Giappiconi et Élisa Monteil.

Comment définirais-tu ta pratique photographique ?

Je dirais qu’elle est intimiste, thérapeutique, engagée, onirique parfois et expérimentale.

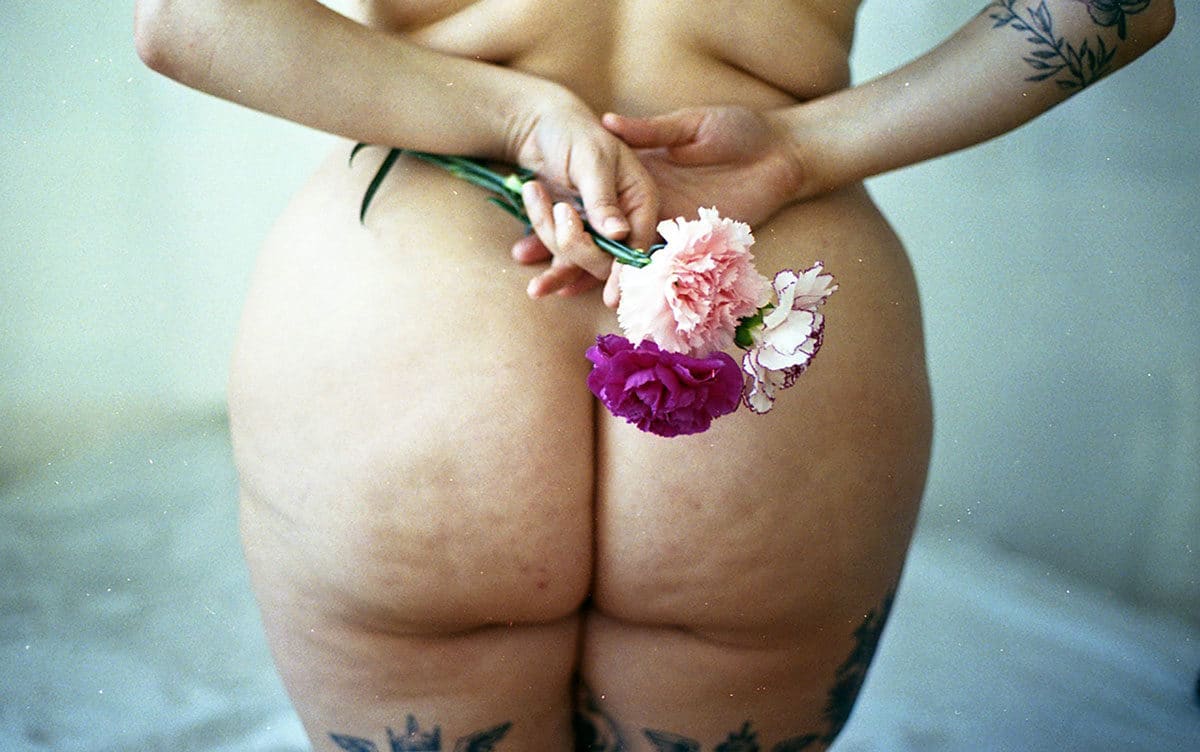

Intimiste et thérapeutique, car je photographie le corps et l’intime des gens – une manière de prendre soin de soi, de se réconcilier avec son corps.

Engagée, car j’essaie de mettre en avant des personnes, des silhouettes et des sexualités qui sont habituellement absentes de nos représentations – notamment de la communauté LGBTQIA+.

Expérimentale, enfin, car je ne travaille qu’en argentique et instantané. Je teste énormément de boîtiers, pellicules et techniques différentes, que ce soit en amont de la prise de vue, ou durant le développement, que je pratique chez moi. Actuellement, j’utilise notamment des pellicules noir et blanc périmées datant des années 1960 ou 1970. Je fais pas mal de tests pour pouvoir développer seul·e et obtenir un résultat exploitable.

Peux-tu m’expliquer le concept derrière Récupérer Nos Corps ?

Il s’agit à la fois d’un projet de recherche et d’un travail photographique sur le sujet des violences gynécologiques, obstétricales et systémiques envers nos sexes, dans le cadre de la santé.

J’ai écrit un essai sur le sujet pour faire un état des lieux de ces questions-là en France, d’un point de vue inclusif. Je le complète en rencontrant des personnes concernées : je récolte leur témoignage et je les photographie. Je trouve cela intéressant d’allier recherches et images. Car lire un simple texte, ou voir le portrait de personnes qui vivent ces violences, n’a pas le même impact.

Comment développes-tu ce projet ?

En plus d’allier recherche et photographie, j’aborde également ce projet d’un point de vue inclusif et intersectionnel : en général, cette thématique est principalement traitée par et pour des femmes blanches, cisgenres et hétérosexuelles, et exclut des réalités de vie autres, comme celles des personnes transgenres, intersexes, des travailleureuses du sexe… Bien souvent, ces violences demeurent abordées uniquement par le prisme du sexisme et pas des autres discriminations qui sont pourtant bien présentes (racisme, grossophobie, validisme, putophobie…)

Pourquoi avoir commencé à travailler sur un tel sujet ?

Ce projet est né durant le premier confinement. Celui-ci a eu, je crois, un impact fort sur chacun·e d’entre nous, et j’avais besoin, pour ma santé mentale, de me plonger dans un projet prenant.

Je travaille depuis longtemps sur l’intime et particulièrement celui des personnes assignées femmes à la naissance et des individus queer. Il existe des tabous très forts dans notre culture sur ces sujets, contre lesquels il est important de lutter – sur la sexualité, la masturbation, les menstruations, l’anatomie des vulves, les violences gynécologiques, etc. Si tout le monde sait dessiner grossièrement un pénis, des testicules et sait situer le gland, une vulve ou un clitoris posent problème. Comment peut-on respecter des organes ou dénoncer des violences et des mutilations qu’on leur inflige, si on ne sait même pas que ces organes existent ?

D’où proviennent ces violences, selon toi ?

Le sexisme et la misogynie en sont à l’origine et abîment nos corps et nos sexes même dans le domaine de la santé. Le corps médical, et plus particulièrement les domaines gynécologique et obstétrique, s’impose comme des outils du patriarcat et contrôle nos corps, notre reproduction et notre sexualité. On s’intéresse finalement moins à notre santé et à notre bien-être qu’à notre travail reproductif et aux injonctions auxquelles nous devons nous plier.

Que souhaitais-tu particulièrement mettre en avant ?

Si le hashtag #PayeTonUtérus a permis aux personnes concernées de libérer leur parole depuis 2014, ces violences, nourries par le sexisme et l’héritage d’une culture carabine misogyne sont d’autant plus accentuées envers les minorités.

J’aborde également les violences systémiques d’un système capitalisme qui nous vend des produits toxiques en utilisant des injonctions envers nos corps : des produits d’hygiène intime inutiles et nocifs, aux protections périodiques contenant des composants toxiques, en passant par les dérives des applications permettant de suivre son cycle menstruel.

Enfin, ce travail présente les réappropriations féministes des savoirs gynécologiques par les concerné·e·s, afin de pallier aux manques et lutter contre ces violences : self-help, mise en commun des connaissances, organisation entre nous, recherche de solutions de soins alternatives…

Comment as-tu réalisé les photographies du projet ?

Je suis l’auteurice de l’ensemble des photographies du projet. Celles-ci illustrent les différents témoignages. Un appel à participations, en cours depuis un an, m’a permis de rencontrer et photographier déjà une soixantaine de personnes. Les photos sont ensuite sélectionnées à l’issue de la séance, en collaboration avec la personne concernée, parmi mes préférées.

Continues-tu encore aujourd’hui à récolter ces informations ?

Oui, si le travail sur l’essai touche à sa fin, il va nécessiter de longues phases de corrections. Je continue également à rencontrer des personnes qui ont envie de témoigner, car pour le moment, je ne pense pas que le projet ait atteint la pluralité de voix et vécus nécessaires. J’ai, par exemple, majoritairement réalisé des portraits de personnes jeunes et blanches, ce qui n’est pas représentatif de tous les vécus. Je cherche aujourd’hui des modèles pour parler des problématiques très précises, pour parler d’IVG avant que cela soit légal en France, de grossesse lorsque l’on est un homme transgenre ou encore de violences gynécologiques ou obstétricales dans un contexte d’incarcération, de violences racistes en suivi obstétrical, etc. Des personnes pas forcément faciles à trouver !

Quel a été l’impact de ces témoignages sur toi ?

Si je n’ai pas appris beaucoup de choses nouvelles, l’impact, en revanche, est bien différent. Écrire sur la dimension systémique de ces violences, et constater à quel point le sexisme est un pilier de nos sociétés, qui vient pourrir jusque dans nos ventres, est une chose, mais lancer un appel à collaborations et recevoir autant de messages de personnes concernées depuis un an, en est une autre. C’est assez glaçant. J’ai réalisé à quel point les femmes et personnes assignées femmes ont appris à nier ou minimiser leurs douleurs et à banaliser les violences. Et cela m’apporte aussi beaucoup humainement.

Comment gères-tu la censure des réseaux sociaux, autour d’un tel projet ?

Elle rend les choses très compliquées. Certains témoignages ne sont pas en rapport direct avec des violences, mais naissent plutôt d’une volonté de réappropriation. Cela passe par exemple par le développement de soins, l’apprentissage de savoirs gynécologiques, une meilleure connaissance de son corps… Ces témoignages peuvent être illustrés par des vulves, des cols de l’utérus, du sang menstruel, des dicklits (transformation du clitoris suite à la prise de testostérone), du squirting (éjaculation avec une vulve), etc. Ces images ne sont évidemment absolument pas publiables.

Pourtant, dans les règles d’Instagram, il est précisé que sont autorisées « les images illustrant l’allaitement, l’accouchement et la période post-partum, les situations relevant du domaine de la santé (par exemple, mastectomie, sensibilisation au cancer du sein ou chirurgie de réattribution sexuelle) ou un acte de protestation ». Effectivement, les comptes spécialisés dans les photos d’accouchement arrivent à poster leur travail, mais ce n’est pas mon cas.

Quelles sont les conséquences de ce manque de visibilité ?

Je suis shadow banned (invisible) quasiment tous les temps – comme la plupart des comptes militants féministes – ce qui veut dire que mon travail a une très faible portée. C’est, en outre, un projet que je réalise sur mon temps libre et finance moi-même. Tous les frais sont à ma charge : pellicules, chimies de développement, matériels, déplacements… C’est vraiment un projet militant de longue haleine.

Heureusement, certaines personnes qui souhaitent témoigner participent aux frais, et d’autres photographes me donnent des pellicules périmées de leur stock, qu’iels n’utilisent pas.

Penses-tu publier ce travail, par la suite ?

Oui, l’ensemble – essai, témoignages, photographies – devrait être publié dans un ouvrage aux alentours du printemps 2022 par Polysème Magazine (qui se développe petit à petit en structure de microédition). J’espère qu’il trouvera ensuite sa place dans une grande maison d’édition, mais en attendant, je pense qu’il est important que l’ensemble de ces connaissances soit diffusé. Un épisode dédié à ce projet sera également bientôt diffusé dans le podcast L’Inclusive.

© La Fille Renne