Photojournaliste, conférencière TED, ayant collaboré avec National Geographic, Time… Smita Sharma se considère avant tout comme une photographe fondamentalement intéressée par les histoires qui nous rendent humain·es. Après avoir travaillé sur les questions de violences sexuelles et domestiques faites aux femmes, sur les désastres environnementaux et l’urgence climatique, elle présente une série au long cours intitulée We cry in silence, mise en forme dans un ouvrage poignant, publié chez FotoEvidence. Pendant près de sept ans, Smita Sharma est allée à la rencontre des survivantes de trafics sexuels dans les régions d’Asie du Sud Est, s’entretenant avec les familles ou même les trafiquant·es. Décortiquant les rouages d’un tel crime contre l’humanité, la photographe redonne vie à des corps et âmes brisées. Voici la deuxième partie de cet entretien sur une série nécessaire, actuellement exposée au Bronx Documentary Center. Et pour (re)lire la première partie, c’est par ici.

Tes images portent une immense douleur, celle de toutes ces femmes maltraitées. Cependant, l’atmosphère générale n’est pas misérable. Comment as-tu fait ?

Je crois en la résilience et au pouvoir de la survie. Malgré toutes les mauvaises choses qui sont arrivées à ces filles, quand je leur parlais, et que je discutais de n’importe quoi – d’oranges, du temps, des sentiments – je ne les ai jamais fait se sentir comme des victimes. La plupart m’appelaient « Didi » – un surnom pour sœur aînée – et elles me disaient toujours : « Didi, la façon dont tu nous parles, personne ne nous a jamais parlé de cette manière depuis que nous sommes rentrées à la maison, tout le monde nous regarde comme si nous étions sales, ou ils nous montrent de la sympathie. Nous voulons être traitées normalement ». Cette phrase est restée en moi. Le meilleur traitement pour les survivantes est de les traiter non pas avec sympathie, mais avec empathie. Je ne veux pas montrer la douleur par des cris ou les larmes, mais de façon naturelle et simple. Il y a beaucoup d’autres manières dignes de montrer une personne.

En tant que photographe, comment gères-tu les émotions auxquelles tu as été confrontée ?

C’est compliqué, j’ai eu mes mauvais jours où je me sentais minable, et des jours où je suis rentrée dans ma voiture pour pleurer, car je n’en pouvais plus. J’ai vu des choses horribles, mais je me suis dit que je devais continuer à photographier. Mon studio de travail est un endroit où je m’assieds, où je pense simplement et où je ressens. Surtout quand je reviens et que je regarde mes photos, c’est à ce moment-là que je me sens le plus vulnérable, c’est quand je suis seule avec mes propres pensées.

Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, lorsque je travaillais sur les agressions sexuelles, pour la série Not my shame, il y avait le cas de cette fille à Varanasi qui a avait été agressée par trois hommes. Ils ont essayé de la violer, et elle s’est défendue. Comme ils n’ont pas réussi, ils se sont sentis humiliés, alors ils l’ont traînée à l’intérieur de sa maison, lui ont versé de l’essence dessus et ont essayé de l’immoler. Elle portait une robe en matière synthétique, donc sa robe a pris feu et sa mère qui dormait dans la maison a entendu ses cris. Elle est descendue pour l’aider, puis les voisins ont suivi. Elle a été admise à l’hôpital. Quand je l’ai vue là-bas j’ai eu le choc de ma vie, je n’avais jamais vu quelqu’un·e d’aussi gravement blessé·e. Elle était si courageuse, et voulait que je prenne une vidéo d’elle comme témoignage de ce qui lui est arrivé. Toute la pièce sentait ce médicament qui prévient des infections, cette odeur était partout. Je n’ai pas montré d’émotions face à elle, j’étais présente et j’ai fait ce que j’avais à faire : parler à sa mère, à son père, rester assise. Quand je suis rentrée chez moi quelques jours plus tard, quand j’ai regardé les photos, j’ai commencé à pleurer, j’avais cette odeur, elle était si forte, chaque fois que je voulais manger, je l’avais.

Sur le plan émotionnel, la série We cry in silence fut un tel périple, mais j’ai de la chance d’avoir le soutien de ma famille, de mes amis qui me font rire et en qui je peux avoir confiance. Montrer les photos est aussi une façon de guérir, c’est très cathartique, quand on partage et que les gens repartagent, on guérit aussi avec elleux.

Y a-t-il une image de la série qui te touche particulièrement et pourquoi ?

Il y en a tellement… Et parce que j’ai tellement d’émotions qui s’y sont attachées. Beaucoup ne font pas partie du livre, mais de l’article du National Geographic, car pour des raisons juridiques, j’ai dû en mettre certaines de côté. Il y a des photos très spéciales pour moi, comme celle de ces trois filles à vélo avec la tempête qui approche au derrière, ou la fille qui porte ses fleurs rouges.

Comment va Meena, la fille avec qui tout a commencé, aujourd’hui ?

Je ne suis pas directement en contact avec elle, mais je suis en contact avec l’ONG qui s’occupe de ces cas. La dernière chose que j’ai sue, c’est qu’elle s’était mariée. C’est l’une des raisons pour lesquelles je ne veux et ne peux pas trop aller la voir, parce que je ne sais pas comment son mari ou elle peuvent réagir.

À qui dédies-tu ton livre ?

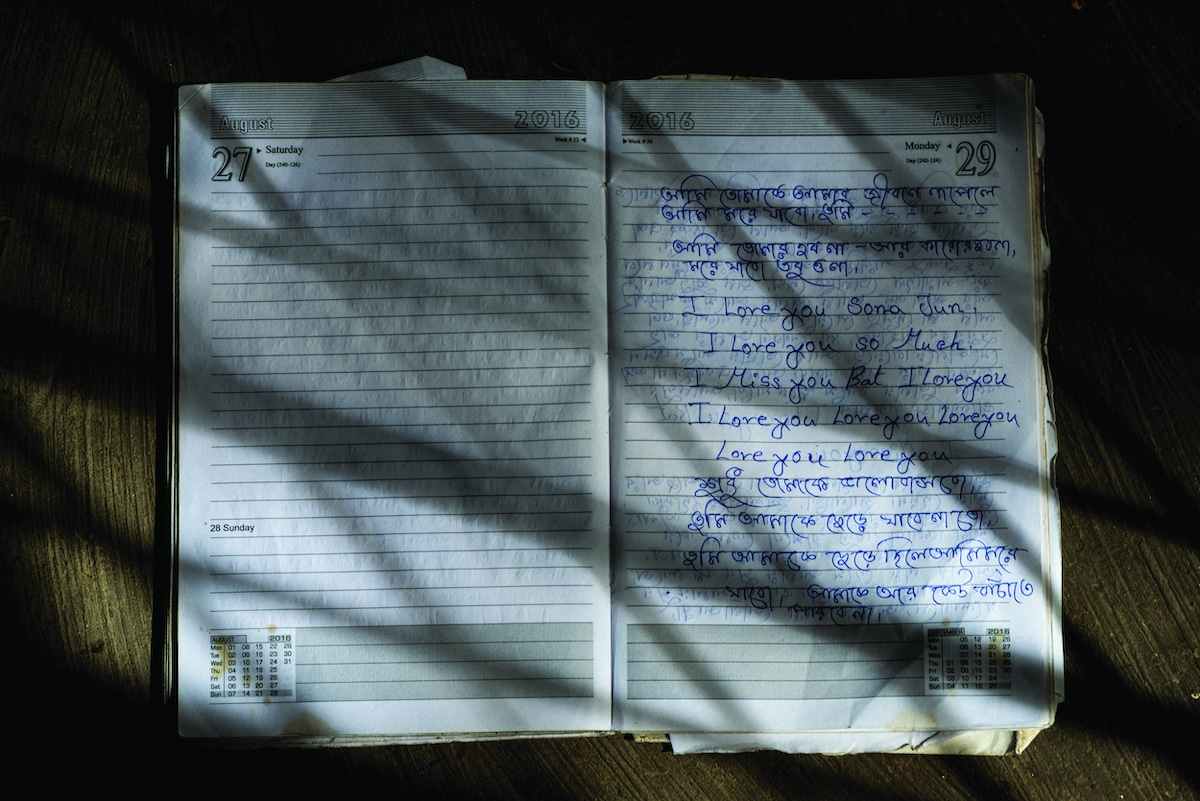

J’ai dédié le livre à ma cousine. Je l’ai perdue en 2015, elle a mis fin à ses jours. Elle était très proche de moi. Elle a subi tellement de choses et surtout des humiliations à répétition dans son collège. C’est une tragédie dans ma famille. J’ai écrit ces quelques mots récemment, lors de la date d’anniversaire de sa mort, ils résonneront sûrement :

« Le chagrin est un sentiment qui, je crois, change de forme avec le temps, mais ne s’en va jamais. On apprend à gérer ça à sa façon et à vivre avec. Je travaille sur des histoires qui m’ont emmené dans des endroits lointains et je rencontre souvent de jeunes filles qui me rappellent Komolika. Parfois je la cherche dans leurs voix, dans leurs yeux et dans leurs expressions. Le travail que je fais est en quelque sorte cathartique. Cela m’a aidé à gérer cette tragédie. Cela fait 8 ans que j’ai perdu ma cousine d’un suicide et même maintenant j’ai l’impression que ce n’était qu’hier que j’ai reçu cet appel terrible de ma mère. Je ne sais pas si nous recevrons justice un jour, face aux gens qui l’ont blessée et l’ont poussée à bout (…). Mais je sais que je vais continuer et faire de mon mieux pour éclairer celleux dont les voix ne sont jamais entendues et dont les histoires ne sont jamais vues. »

We cry in silence, Éditions FotoEvidence, 45$

© Smita Sharma