Rencontrée sur The truth is in the soil, une série abstraite sur le concept de la mort, traitant en filigrane du deuil de son père, Ioanna Sakellaraki revient pour nous parler de The Seven Circuits of a Pearl (Les sept circuits d’une perle). Parcourant archives et marées, l’artiste a construit un récit mêlant de multiples épopées : à la fois personnelles, historiques, imaginaires et symboliques. Un conte perlé de mystère, d’amour et de convoitise. Découverte.

Fisheye : Où en es-tu depuis notre dernier échange ?

Ioanna Sakellaraki : 2023 a merveilleusement bien démarré. J’ai été nommée finaliste du GOMMA Award avec The Seven Circuits of a Pearl. Cette série est un voyage à travers les débuts de l’industrie perlière australienne, elle nous conte des histoires d’explorateurs, de travail forcé, de naufrages, de mort, de richesse, de secret et de pouvoir. L’histoire commence sur les îles du détroit de Torres, dans l’extrême nord du Queensland, et se poursuit sur la côte de l’Australie occidentale, où les gens partagent depuis des milliers d’années une certaine fascination pour les perles en tant qu’objets de désir et de parure personnelle, parcourant les eaux de l’océan à la recherche de ces pierres précieuses qui, contrairement à d’autres, sont le produit d’animaux vivants : les mollusques. Dans la longue histoire des hommes et des perles, qui remonte à 7000 ans, cette partie du monde n’a jamais été mise en lumière dans son intégralité. En tant qu’artiste visuelle et chercheuse, j’ai donc été intéressée par la réalisation d’une nouvelle œuvre.

Qu’est-ce qui t’a entrainée sur la route des perles ?

Cette série est d’abord une histoire d’îles, de relations humaines avec la mer et des mondes culturels qui en découlent, des récits historiques et des pratiques construites autour des géographies et des écologies de l’océan à travers les siècles. Mon intérêt pour la mer remonte à ma petite enfance passée sur les îles grecques de la mer Égée, où une grande partie de ma compréhension du monde et de ma curiosité pour l’univers s’est formée à travers les aventures maritimes de mon père et les récits mythologiques grecs. Lorsque j’ai déménagé en Australie pour passer mon doctorat en art, une autre île de l’océan Indien, j’ai commencé à parcourir le continent. Tout était nouveau pour moi, inexploré. J’ai traversé l’Océanie à travers ses vastes côtes éloignées et, plus tard, les îles du Grand Nord, en essayant de me positionner dans ma nouvelle patrie grâce à ma relation avec la mer. Cette relation a été renforcée par mes propres recherches sur la vie côtière et l’histoire de l’Australie, mais aussi en retraçant les explorations maritimes de mon père décédé, telles qu’elles apparaissent dans ses archives. J’ai plongé dans ses récits, depuis l’époque où il était marin puis ingénieur maritime dans les terres lointaines où il naviguait, et les ai fait dialoguer avec une série d’archives sur le patrimoine maritime australien.

En apportant les archives de mon père avec moi, j’ai développé un lien entre le personnel et le collectif, le connu et l’inexploré, le réel et l’imaginé. Des concepts qui reviennent souvent dans mon travail : la mémoire, la perte et la fiction. En tant qu’exploratrice d’un nouveau pays, ma curiosité pour l’histoire maritime de l’Australie a attiré mon attention sur l’importance des premières pêcheries de perles et des premières industries d’exploration.

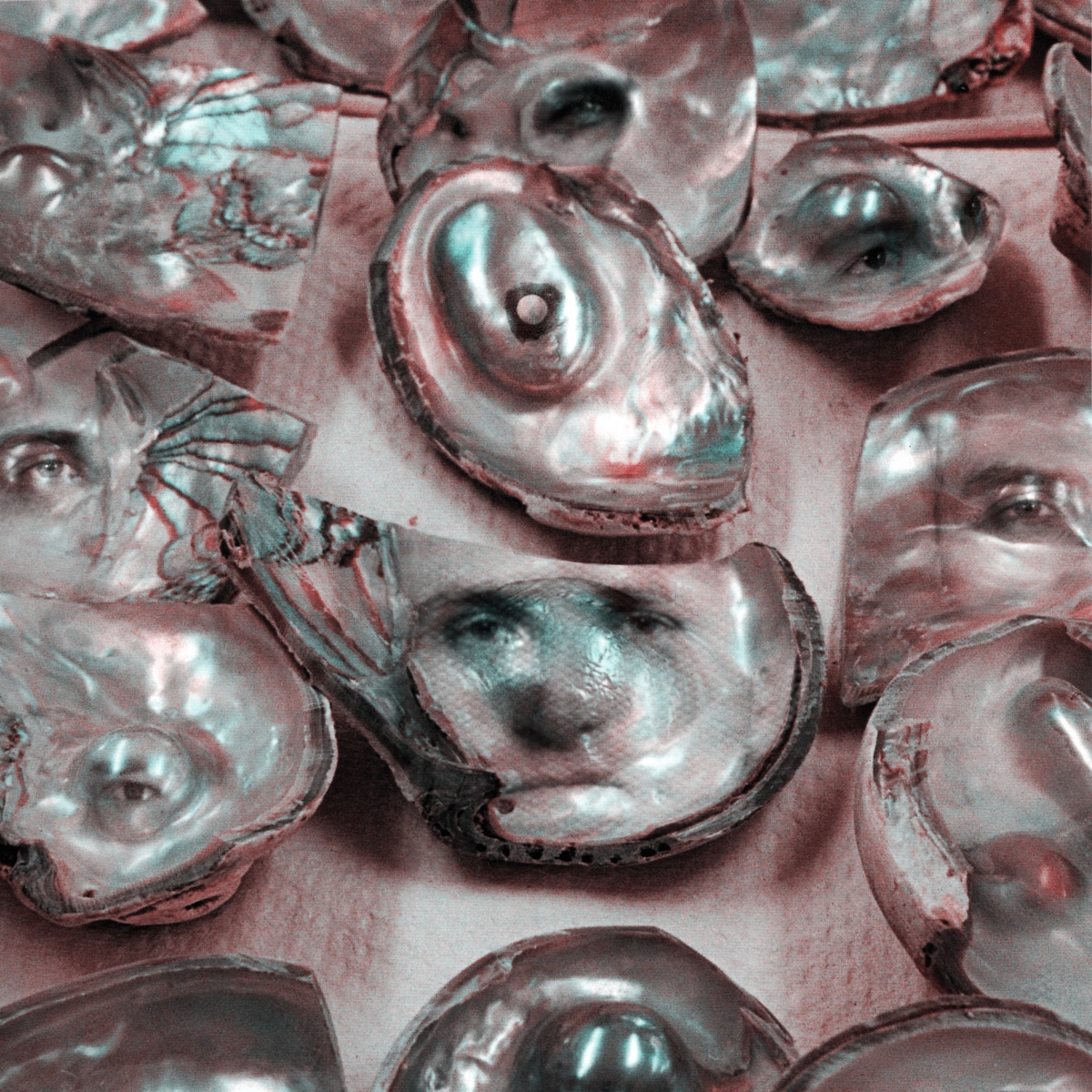

Il s’agit d’une image de perles mabé nouvellement taillées sur lesquelles sont intégrés les regards de marins et de plongeurs perliers décédés, provenant de diverses archives.

Pourquoi avoir choisi ce titre ?

Ce titre renvoie au type initial de labyrinthe crétois qui est fortement lié à la notion d’origine. La forme sphérique de la perle et le centre circulaire du labyrinthe, développé en circuits, placent le voyage au centre de la narration. Dans la série, il y a des images de mon demi-frère que j’ai récupéré des correspondances qu’il entretenait avec mon père. Leur relation et l’existence dite de mon demi-frère s’arrêtent au moment où il a sept ans, d’où « les sept circuits ». Lorsque l’œuvre sera exposée, j’envisage de la structurer en fonction des différents circuits, de manière à préparer un voyage pour les visteur·ses.

Derrière la préciosité des perles se cache un danger, une violence, quelque chose d’effrayant, n’est-ce pas ?

Travail forcé, cyclones tropicaux, naufrages, mort, richesse, secret, pouvoir… Les perles sont porteuses de multiples violences. En effet, elles font partie des pierres précieuses les plus convoitées au monde. Depuis l’Empire romain et l’Europe de la Renaissance, jusqu’à nos jours, en passant par la Chine impériale, l’Inde, l’Amérique du Nord et l’Australie, elles ont été précieusement conservées, recherchées, échangées, achetées et volées. En Australie, les habitants des îles du détroit de Torres et les Aborigènes étaient souvent contraints de plonger pour trouver des perles et devaient ramener au moins dix paires de coquillages par jour. Le travail était dur et souvent mortel, surtout avant l’introduction de la plongée avec casque.

Et que représente symboliquement la perle pour toi ?

J’utilise la perle comme métaphore pour développer une conversation entre la pierre précieuse cachée dans la coquille de l’huître et le secret préservé dans les archives en tant que contenant de la vérité. Une perle est formée par l’intrusion d’un corps étranger, un irritant qui peut être aussi petit qu’un grain de sable ou un parasite, dans l’huître vivante, où il est piégé et se transforme lentement en perle en étant recouvert d’un matériau de la coquille appelé nacre. J’ai parfois l’impression d’être un intrus dans les archives de mon père, en train de construire ma propre sortie du labyrinthe ou du piège que je me suis moi-même construit. En outre, la perle finit par se former en réponse à l’intrusion, comme un petit désastre qui se construit à l’intérieur du coquillage, ce qui renvoie à la façon dont ce projet devient ma réponse au désarroi découvert dans les archives de mon père et aux désastres maritimes explorés dans les archives sur les perles. Je crée de ponts entre les récits historiques, les histoires personnelles et les cultures matérielles.

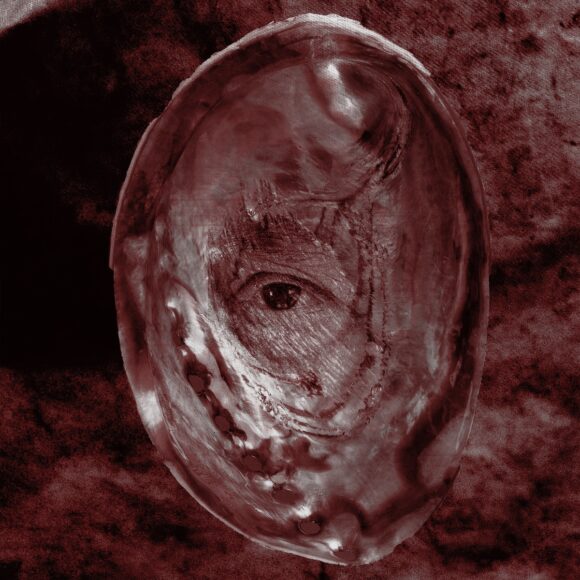

Cette image comprend une miniature d’œil datant des années 1800, avec un œil peint à la main à l’intérieur de la miniature, décrit comme l’œil de l’amant : soit un gage d’amour, soit le souvenir d’un défunt veillant sur ceux qui sont encore en vie. L’œil est posé sur les grottes rocheuses d’un paysage d’Australie occidentale.

La notion de regard est très présente dans ton œuvre. Qu’évoque-t-elle ?

Les propriétés optiques des perles, dues à la réflexion et à la réfraction de la lumière, sont liées à une grande partie de mon travail autour de l’énigme et de la connaissance. L’idée qui sous-tend ces œuvres est également liée à la notion de « vision intermittente », comme une manière de voir dans une forme de cécité partielle. Car en naviguant dans les archives, je ne connais à aucun moment l’intégralité du récit, mais je le découvre par intervalles. De la même manière, les œuvres mixtes reflètent ce processus de découverte et de révélation du secret, en révélant ou dissimulant des parties de l’histoire au spectateur·rice, comme s’iel devait trouver le chaînon manquant. C’est dans cet espace entre les lieux et les visages que mes images émergent.

En parlant de secrets. As-tu découvert des choses que tu ne savais pas, que tu ne voulais pas ?

Oui. Le premier moment de témoignage (punctum) dans les archives de mon père a été lorsque j’ai remarqué le nom « Anna » au dos d’une de ses photographies d’une femme avec un collier de perles. J’ai découvert plus tard qu’il s’agissait de l’ex-épouse de mon père dont je n’avais jamais entendu parler. Parallèlement, mon exploration des ruines de la côte de l’Australie occidentale, vestiges de naufrages et de désastres maritimes de navires perliers, m’a conduit à fouiller dans les rapports scientifiques des archives des musées d’archéologie. C’est alors que le nom d’Anna, appartenant à un lougre perlier perdu lors du grand cyclone sur la plage de Eighty Mile Beach, au large de Broome – qui a eu lieu entre le 26 et le 27 avril 1908, et au cours duquel 44 lougres ont été perdus – est devenu le fil conducteur pour démêler un nouveau récit de perte en dialogue avec celui qui se trouvait dans les archives de mon père. Anna, la femme et/ou le lougre perlier, était désormais le véhicule qui me transportait vers la découverte d’un désastre douloureux.

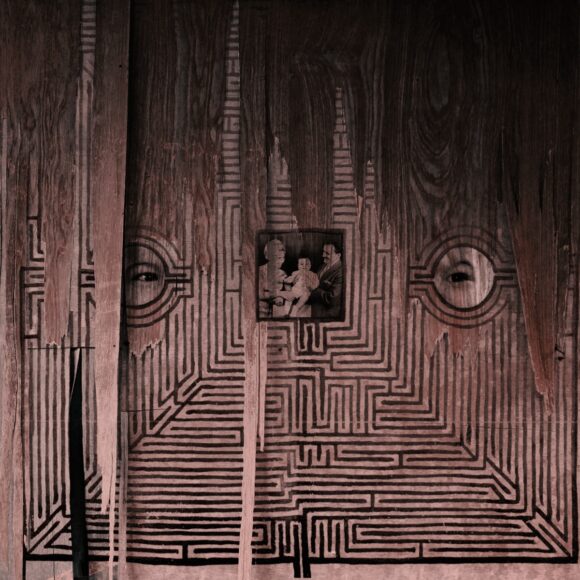

Le deuxième moment de témoignage dans les archives de mon père a été lorsque je suis tombée sur une image de lui devant un bateau dans un port, tenant un bébé qui n’était ni moi ni aucune de mes sœurs, mais un garçon. Cette image m’a permis de découvrir le demi-frère qu’Anna et mon père avaient eu et dont j’ignorais jusqu’alors l’existence. On peut voir les premières images du garçon apparaissant au centre d’un labyrinthe que j’ai dessiné dans l’image ci-dessous, ainsi que le portrait de toute la famille avec les yeux du garçon dispersés sur les deux côtés du labyrinthe dans une autre image, ce qui suggère que cette découverte centrale et le voyage qui en découle constituent la colonne vertébrale du récit et la difficulté de naviguer sur le chemin qui mène à ce secret de famille. À travers le caché qui émerge enfin, un réseau de fils prend forme – fil interprété comme une ligne narrative, une ligne généalogique, un indice.

Un mot quant à ton processus de création ?

Pour ce projet, j’ai pris pas mal de photos de paysages (océan, vagues, grottes, arbres, rochers, littoral) autour de la côte de l’Australie occidentale et de l’île Thursday du détroit de Torres. Certaines parties de ces paysages sont devenues la toile principale de mes images, leur conférant une essence de peau et de texture. J’ai également collectionné différents types de perles d’eau douce et de coquillages que j’ai photographiés et intégrés dans mes images. La plupart d’entre elles viennent d’Australie. Pour les œuvres finales, j’ai également utilisé des perles d’eau douce et des perles cousues à la main dans des textiles de soie brodés, une partie du projet que je développe actuellement dans le cadre de mon exposition de ces œuvres en avril à la galerie FiveWalls à Melbourne.

Derrière ce voyage vers la perle se cache en fait le chemin de ta famille ?

On pourrait appeler cela un processus d’éparpillement de la mémoire, qui nécessite un certain oubli, afin que l’on se souvienne d’une histoire en fragments. La connexion de ces fragments donne une sensation de mouvement et un sentiment constant d’absence de limites. En trouvant des liens, mais aussi en travaillant à contre-courant des passages déjà existants dans ma pratique, les œuvres d’art deviennent l’expérience même d’un processus de mémoire et de distanciation. Mes créations visent à reconstruire des souvenirs qui n’ont pas été vécus, mais imaginés, tout comme ceux que l’on trouve dans les archives que j’étudie. C’est ainsi que la fiction trouve sa place dans mes récits, créant un glissement constant entre l’absence et la présence, le trouvé et l’inexploré.

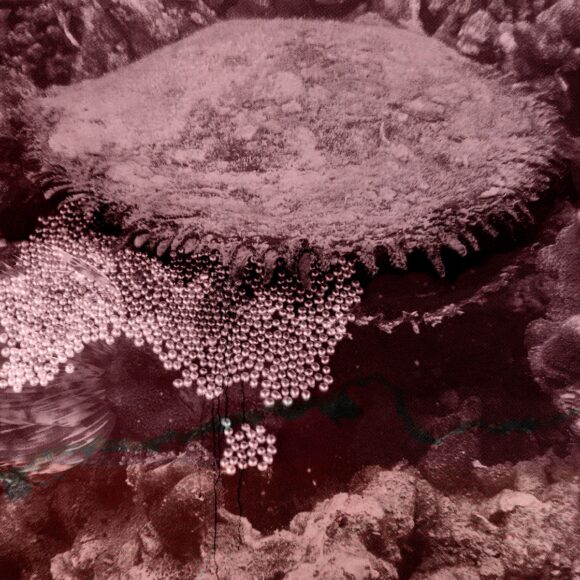

Cette image est une impression des nombreux naufrages causés par les cyclones tropicaux lorsque la flotte perlière était en mer et que les plongeurs et l’équipage risquaient leur vie. Plus précisément, elle fait référence au grand cyclone de Eighty Mile Beach, au large de Broome, en Australie occidentale, qui s’est produit entre les 26 et 27 avril 1908 et au cours duquel 44 lougres ont été perdus, dont l’un s’appelait Anna, comme l’ex-femme de mon père.

Il s’agit d’une image d’enfants des îles du détroit de Torres sur un canot pneumatique. J’ai rajouté des fleurs de figuier sur lesquelles j’ai intégré des perles.

Cette image est le résultat d’un travail mixte incluant le portrait original de l’ex-femme de mon père, Anna, avec le collier de perles.

Cette image représente un plongeur aborigène portant un pendentif représentant un lion blessé, dont le corps est constitué d’une grosse perle baroque percée d’une flèche dorée. Les habitants des îles du détroit de Torres et les Aborigènes étaient souvent contraints de plonger pour trouver des perles et devaient ramener au moins dix paires de coquillages par jour.

Voici une image de l’un des gigantesques rochers appelés Devil’s Marbles, un site sacré connu sous le nom de Karlu Karlu dans la langue des propriétaires traditionnels, le peuple Warumungu. Ils ont été formés sur un million d’années par une poussée de roche en fusion qui s’est refroidie et s’est solidifiée sous une couche de grès. Le nom anglais des blocs rocheux provient d’une citation de John Ross, lors de l’expédition de la ligne télégraphique terrestre australienne de 1870 : « C’est le pays du diable, il a même vidé son sac de billes autour de l’endroit ».

© Ioanna Sakellaraki