Dans Silver has no shine for magpies, la photographe Laurence Hervieux-Gosselin s’intéresse à la mafia canadienne, et à la fascination qu’elle suscite. En mêlant images d’archives, vidéos de surveillance et photographie documentaire, elle fait le portrait d’une organisation criminelle qui ne cesse d’inspirer Hollywood… et vice versa.

Fisheye : Quel est ton parcours ?

Laurence Hervieux-Gosselin : J’ai grandi dans une banlieue de Montréal qui ressemblait plus à une banlieue américaine – maisons autonomes, haies de cèdres et piscines – qu’aux quartiers français. J’ai ensuite habité à Syracuse, dans l’État de New York, durant trois ans. Là-bas, je me suis inscrite à un Master en Fine Arts et Art Photography, et j’ai obtenu mon diplôme en 2020. Aujourd’hui, je suis de retour à Montréal, où je partage un studio avec trois autres artistes photographes.

Comment t’es-tu lancée dans la photographie ?

J’ai commencé à prendre des photos lorsque j’avais 13 ans. À l’école secondaire (l’équivalent du collège, en France, NDLR) j’étais « la fille à l’appareil » : je traînais toujours avec mon boîtier, pour documenter des moments avec mes amis – c’était avant l’arrivée du smartphone.

Au début de la vingtaine, j’ai compris que le médium pouvait être une forme d’art, en découvrant des travaux d’artistes sur Tumblr. J’ai finalement décidé que je voulais devenir photographe ou artiste un soir, alors que je révisais pour un examen de gestion des ressources humaines. Après trois ans d’université, j’ai donc changé de voie pour entamer des études d’art – un parcours de sept ans qui a pris fin l’année dernière.

Qu’explores-tu à travers tes travaux ?

J’enquête, je déconstruis des histoires familières pour créer de nouveaux récits qui vont au plus profond de la psychologie et ouvrent notre imaginaire. En construisant des images qui donnent au banal une dimension mystérieuse, je mets en place un monde parallèle qui représente la complexité de chaque expérience personnelle, et des émotions.

Que raconte ta série Silver has no shine for magpies ?

Si la mafia italo-canadienne est installée au Québec depuis plusieurs décennies, c’est seulement au cours des dix dernières années que l’on a découvert l’ampleur de son pouvoir. En 2011, une commission d’enquête hypermédiatisée – la Commission Charbonneau – a révélé que le crime organisé avait profondément infiltré le monde politique québécois. Les audiences de cette commission étaient diffusées en direct à la télévision nationale, et ont dévoilé la corruption et les tentatives de collusions au sein d’entreprises gouvernementales. Les personnes impliquées et leurs témoignages surréalistes ont véritablement attisé la curiosité du public pour la mafia locale.

Ces scandales ont-ils une résonnance particulière pour toi ?

Une violente lutte de pouvoir persiste entre les différents clans de la mafia, depuis la mort d’un parrain, qui avait jusqu’alors réussi à maintenir la paix entre les familles et gangs du crime organisé. Plusieurs mafieux résident dans les Laurentides (une région où j’ai grandi, près de Montréal). Ce territoire est devenu un champ de bataille. Les vendettas et règlements de compte qui s’y déroulent font l’objet d’un spectacle médiatique constant, ce sont des sources intarissables de spéculations pour ceux qui s’y intéressent.

J’ai donc commencé à photographier des lieux liés à des crimes, en réaction à la manière dont toute cette violence altérait ma perception des paysages que je connaissais. Plus je m’intéressais au sujet, plus je projetais mes propres scénarios sur cet environnement – des récits également influencés par la représentation de la mafia à travers la culture populaire.

C’est-à-dire ?

Lors de mes recherches, une chose m’a fascinée : l’osmose entre la mafia réelle et la mafia fictionnelle. Durant les années 1930, la figure cinématographique du gangster Mafiosi a remplacé le cowboy comme « figure mythique de la rédemption de la vertu ». Depuis, le cinéma documente les symboles et l’organisation de la mafia, mais il les génère aussi : la mafia emprunte constamment aux films pour construire son propre univers et renforcer sa mythologie.

J’ai été surprise, par exemple, d’apprendre qu’elle a emprunté la notion de « parrain » au film de Coppola, car elle lui semblait appropriée pour représenter un archétype masculin de la culture méditerranéenne ! C’est la fiction – créée par la mafia elle-même ainsi que par Hollywood et les médias – qui a permis à cette organisation criminelle de perdurer.

Tu évoques dans ce projet notre « attirance culturelle » pour la mafia. Y a-t-il donc une dimension psychologique dans ton travail ?

Oui, le projet possède une importante dimension psychologique. Je suis davantage intéressée par notre fascination pour la mafia et par les mécanismes qui perpétuent son spectacle que par l’organisation criminelle en elle-même.

À travers les croyances populaires, ou tout simplement notre inconscient, le mythe joue un rôle important dans l’attrait occidental pour la mafia, renforçant l’idée que les mafieux sont des « goodfellas », des hommes d’honneur. Je crois que ce qui se trouve au cœur de cette attirance culturelle est un désir : que la frontière entre fiction et réalité se dissipe. C’est donc devenu le fil conducteur du projet.

Pourquoi avoir fait dialoguer plusieurs médiums ?

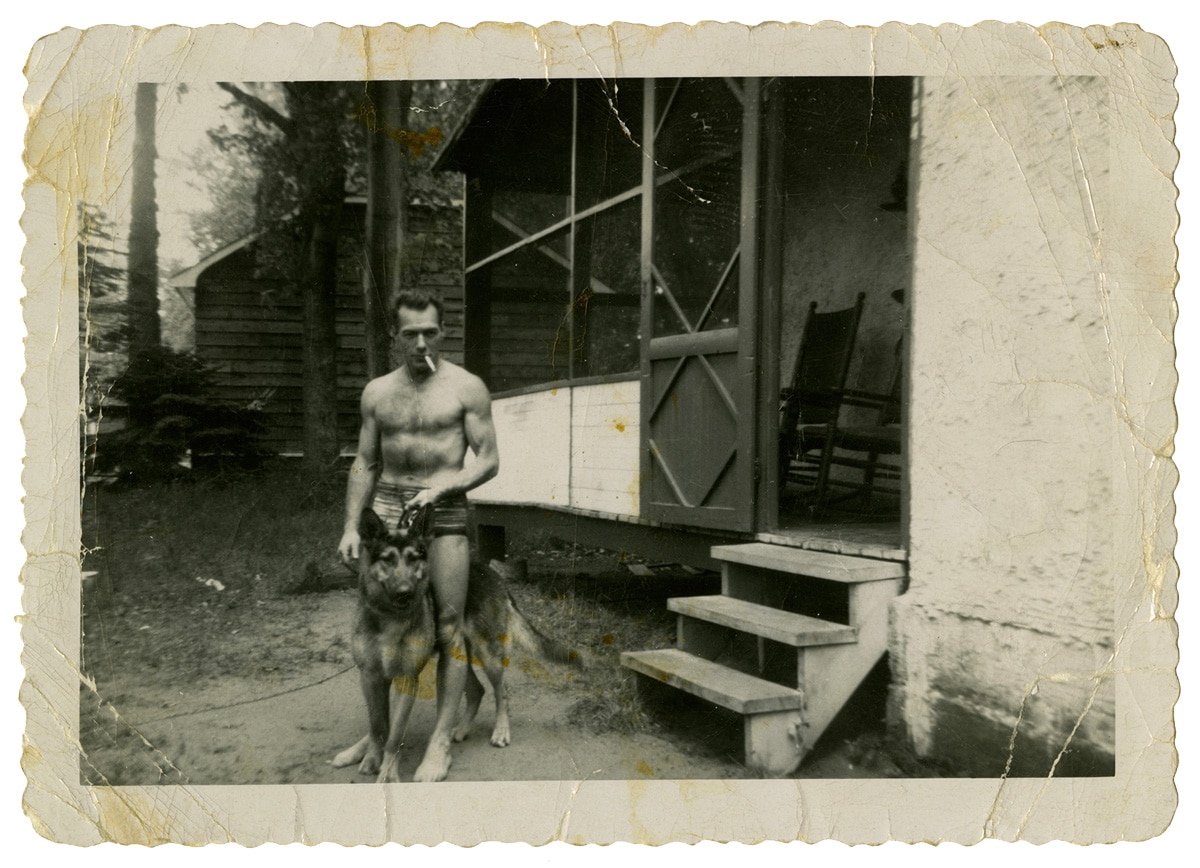

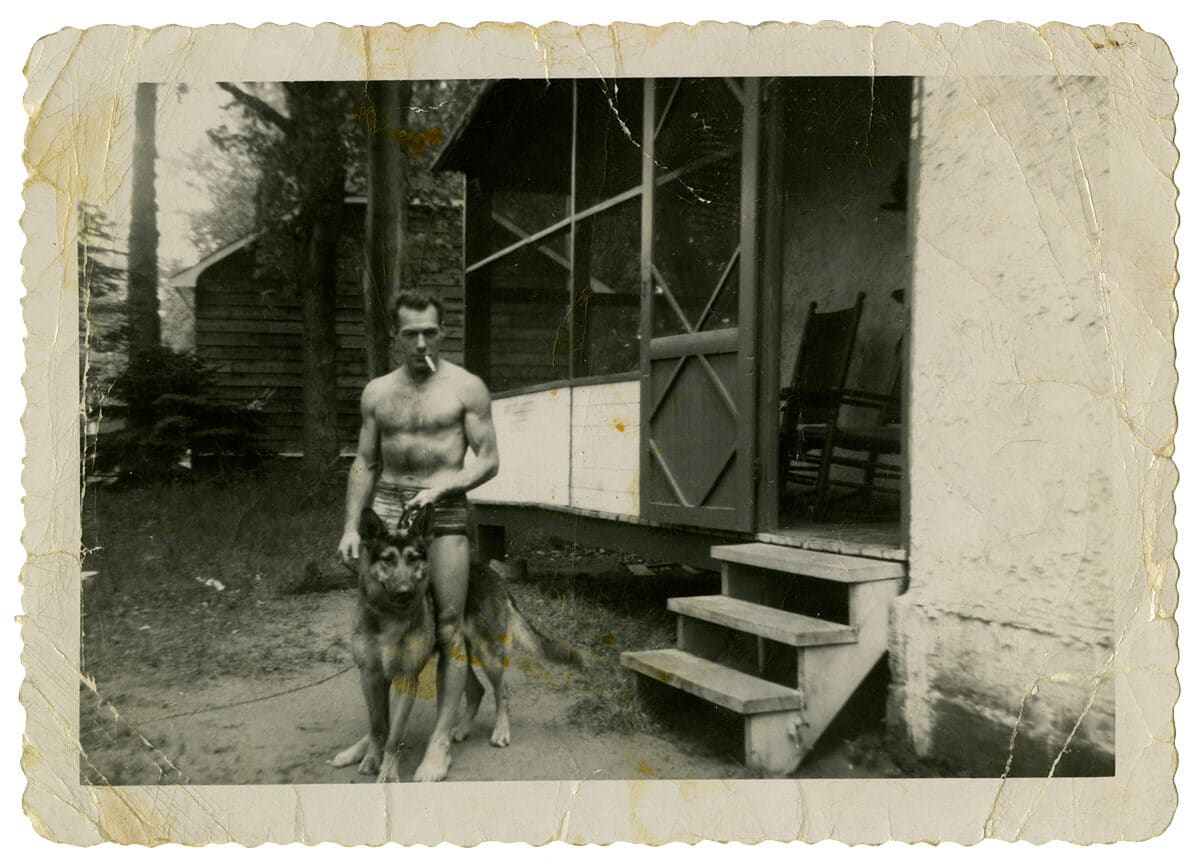

Le récit que je présente est décousu, et la nature des images ambiguë. Je ne fais pas de distinction entre les documents, les événements imaginés ou les fictions hypothétiques. En plus de refléter la nature fragmentaire de mon enquête, faire dialoguer plusieurs médiums – des photographies trouvées, des snapshots, des compositions, des images tirées de vidéos de surveillance, de la couleur et du noir et blanc – évoque l’idée d’une pluralité de niveaux narratifs, se fondant les uns dans les autres.

Quel rôle jouent ces images tirées de vidéo de surveillance ou d’interrogatoires ?

Mon objectif était de décontextualiser, ou d’isoler certains gestes, pour les transformer en scènes quasi théâtrales. L’ensemble du projet confronte potentiellement le regardeur à un côté « voyeur » – ou il fait peut-être tout simplement appel à sa curiosité morbide – sans toutefois le satisfaire. Car si les scènes présentes suggèrent une certaine violence, elles ne la mettent jamais en scène directement.

Tu t’es également inspirée de la série télévisée Les Sopranos…

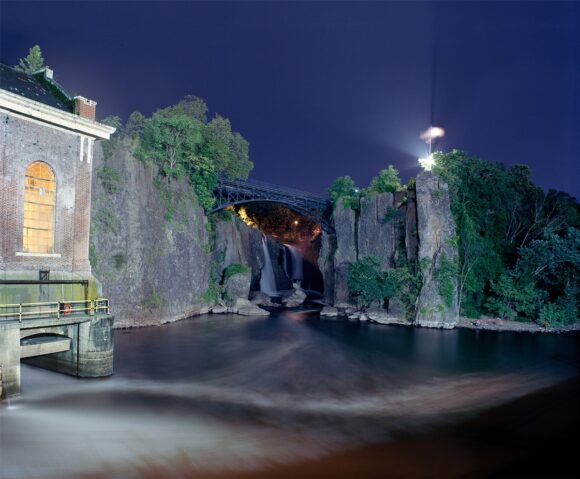

Le phénomène télévisuel culte qu’est Les Sopranos, inspiré par la famille DeCavalcante du New Jersey (une famille du crime organisé, NDLR) montre la mafia d’une manière moins glamour, plus réaliste que Le Parrain. Plus de dix ans après la diffusion du dernier épisode, la série possède toujours des fans loyaux. Chaque semaine, des bus emmènent des touristes visiter différents lieux de tournage, dans le New Jersey. Ma propre vision de la mafia a été considérablement influencée par cette émission. Il s’agit donc d’une dimension que j’ai voulu explorer en étendant mon enquête à cet État américain. J’y ai fait mon propre pèlerinage pour réaliser des images qui complexifieraient la frontière entre fiction et réalité que j’aborde dans mon projet.

Une image est-elle particulièrement symbolique, pour toi ?

14 Aspen Dr

est un autoportrait réalisé devant la maison des Sopranos. L’image fait référence aux multiples scènes où Tony Soprano descend dans la rue, en peignoir, pour aller chercher son journal, le Star-Ledger, dont la une révèle parfois les dernières frasques de la mafia. Sur une note plus personnelle, je trouve que cette image donne à voir la dimension introspective du récit, puisque je me positionne au sein de la culture à laquelle je fais référence.

Quels sont tes projets futurs ?

Je travaille actuellement sur une maquette de livre pour Silver has no shine for magpies. J’ai également commencé un nouveau projet lors d’une résidence artistique, inspiré par un plateau de téléréalité à la Big Brother (une téléréalité qui a notamment inspiré Loft Story, en France, NDLR). Il s’agit d’un projet au long cours, que j’ai hâte de présenter, sans doute en 2022.

© Laurence Hervieux-Gosselin