Lauréate du Prix Nouvelles écritures de la photographie environnementale, porté par le Festival La Gacilly et Fisheye, Imane Djamil, née en 1996, s’intéresse à Tarfaya – une ville qui se fait lentement engloutir par le sable. Avec Atlantide KM 130 (80 Miles to Atlantis), la photographe marocaine dépeint, sur fond de recherche postcoloniale, une communauté qui, au quotidien, fait face à la catastrophe écologique. Entretien.

Fisheye : Qui es-tu et comment tu as commencé la photographie ?

Imane Djamil : Je vis à Casablanca, au Maroc. J’ai commencé la photo vers mes 12 ans alors que je passais beaucoup de temps sur Internet. Sur blogspot, les gens faisaient des blogs avec des mises en scène. Il n’y avait pas de convictions si ce n’est l’esthétique du médium photographique. Je faisais la même chose, mais à Casablanca ! C’était très drôle, je sortais mon mobilier et je bloquais les rues. C’était performatif, car j’interagissais avec beaucoup de gens. À ce moment, hormis la mode, on photographiait peu au Maroc. Mais de mon côté, je faisais des mises en scène et j’écrivais. Des médias ont alors repéré mon travail et j’ai commencé à faire des commandes commerciales quand j’avais 15 ans.

Et qu’est-ce qui t’a amené à développer une écriture plus personnelle ?

Je pense que c’est lorsque je suis venue en France pour la première fois à 18 ans, à l’occasion de ma participation à l’exposition Le Maroc contemporain à l’Institut du monde arabe. C’est là que j’ai vraiment commencé mes premiers projets personnels sur le long cours.

As-tu développé une méthode particulière dans ton processus de création ?

Quand je suis retournée au Maroc, certains sujets m’intéressaient plus que d’autres. J’ai voulu faire quelque chose de documentaire tout en gardant ma méthodologie visuelle, donc quelque chose entre le documentaire et la fiction. Je parle de « docu-fiction ». Je considère que le simple fait d’avoir, devant la caméra, un groupe de personnes ou un lieu intéressant, suffit pour pouvoir qualifier un travail de documentaire. Les sujets peuvent alors se réapproprier leur environnement, sans que le résultat soit pour autant seulement fictif. C’est un procédé auquel je tiens énormément. Au lieu de suivre mes sujets dans leur quotidien, on fait une collaboration où on forme un microcosme le temps du projet. On ne met pas de limites et on se lance corps et âme dans la fiction, parce que de toute façon, l’espace que je veux documenter est déjà là.

Comment est née la série Atlantide KM 130 (80 Miles to Atlantis) ?

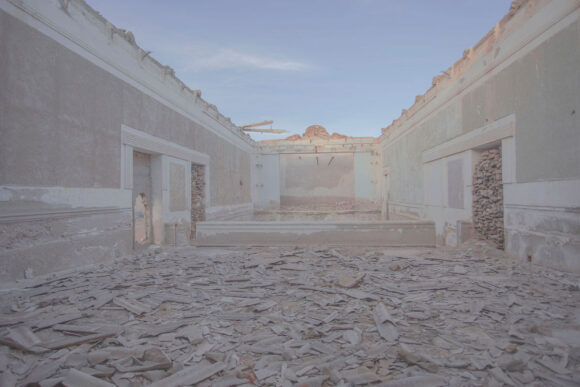

Je fais des allers-retours à Tarfaya – une ville côtière du Maroc – depuis 8 ans. La première fois, j’avais 16 ans et je me suis arrêtée par hasard dans cette ville lorsque je partais en commande. Tout le littoral est parsemé de ruines ensablées. Dans cette atmosphère apocalyptique, on reconnaît l’architecture coloniale, sans pour autant en percevoir l’influence. Fascinant. À cette époque, j’étais au lycée et passionnée par les auteurs romantiques du 19e siècle, qui utilisaient le paysage comme miroir des émotions. Je cherchais alors à créer une sorte d’autoportrait à travers ce paysage. Ensuite, j’ai découvert le manque d’informations disponibles sur la ville. J’ai pu savoir qu’une seule chose sur son histoire : Saint-Exupéry y aurait vécu 18 mois, pendant qu’il était chef d’escale à l’aéropostale, et que le personnage du Petit Prince serait né là-bas. C’est intéressant, mais garder seulement cette donnée après des siècles d’histoire, c’est problématique… Puis, comme la ville avait été colonisée par l’Espagne, j’ai cherché de ce côté. Alors, en accumulant des anecdotes dans plusieurs langues, j’ai constitué un corpus de plusieurs archives, qu’elles soient britanniques ou espagnoles. Mais le discours était presque toujours colonial, ou trop ancien, sans prendre en compte les points de vue des populations locales. La plupart des histoires que j’avais sur le territoire venaient de mes amis sur place ou de leurs familles. J’ai donc su qu’il fallait que j’introduise cette partie non-officielle de l’histoire. Je ne pouvais pas seulement faire des photographies contemplatives. Je devais intégrer un aspect documentaire tout en restant ludique – car le jeu reste toujours très important pour moi. C’est ce qui permet de créer une œuvre accessible à tous, en passant un moment humain avec mes sujets.

Maintenant, je suis très attachée à cette ville. Pour de nombreuses raisons, et pas seulement pour la photographie. Avec une amie, on a notamment demandé une bourse pour monter un festival dans la ville. Je fais aussi de la recherche avec The British Council sur une histoire qui n’a pas vraiment été écrite. C’est bien plus un attachement au lieu qu’à un projet photographique.

Tu compares Tarfaya à la mythique ville d’Atlantide, pourquoi ?

Le propos est à double sens. D’abord, Tarfaya est très proche des Îles Canaries, lieu historique présumé d’Atlantide. Ensuite, la ville mythique aurait été englouti par les eaux à cause de la colère divine. À son tour, Tarfaya est en train d’être englouti par le sable, à cause de la désertification, mais aussi par un désintérêt pour le patrimoine.

Tu fais aussi référence au Timée, le dialogue de Platon, qui met notamment en garde contre la décadence de la cité grecque. De la même manière, penses-tu que ton travail cherche à exposer la décadence de nos sociétés modernes ?

Oui, bien sûr. Je tiens beaucoup à l’idée de mettre en garde, ou en tout cas, de déclencher des prises de conscience – mais je ne veux pas écrire un article de 70 pages nourri de données scientifiques. Je veux établir un propos plus conceptuel ou ludique. J’avais très peur qu’on interprète mon travail comme célébrant cette architecture coloniale, cette civilisation non voulue. Mais on est à une période où les études postcoloniales prennent de l’ampleur – même s’il y a du retard en France – et je me suis donc posée la question de savoir à quel point on pouvait préserver les reliques d’un passé violent. Par exemple, il y a une forteresse au milieu de l’océan à Tarfaya. Métaphoriquement, elle se présente comme une plaie sur un corps – de l’architecture sur un paysage naturel. Elle est aussi un édifice colonial britannique sur une terre qui n’est pas la leur. Puis quand les Espagnols sont arrivés, ils en ont fait un comptoir commercial. Et ce n’est écrit nulle part, mais on raconte qu’à la fin de la colonisation espagnole, la forteresse est devenue une prison pour les opposants politiques. D’autant plus que cette forteresse est devenue l’emblème de la ville. Cette plaie est devenue une cicatrice grâce au sel de son corps : l’océan. La série a l’air divertissante, mais au cœur il y a des problématiques lourdes de sens.

Et toi, penses-tu qu’on puisse préserver les reliques d’un passé violent ?

L’architecture vient effectivement d’une période et d’un contexte, mais je suis convaincue qu’elle reste indépendante de sa condition. Elle est un corps indépendant de celui qui l’a mis au monde, et elle peut exister librement. Elle a eu des vies et des fonctions multiples, mais elle reste un corps qui existe au présent. On peut reconstruire une expérience, et un récit, autour d’elle.

Aujourd’hui, la catastrophe écologique a-t-elle remplacé la colère divine qui s’est abattue sur Atlantide – le monde qui prend de nouveau sa revanche sur l’humanité ?

Le cap Juby est très connu pour ses vents face aux Iles Canaries. Il y a toujours eu des problèmes dans cette zone, sans même parler des enjeux écologiques. Mais aujourd’hui, il y a un grand souci de désertification au Maroc, avec de nombreux mouvements de populations qui s’en suivent. À Tarfaya, même l’habitat est touché, le sable s’introduit partout. Lors de mon dernier séjour là-bas, je n’ai pas pu prendre de photos pendant une semaine parce que le vent, trop agressif, m’en empêchait. Autre exemple, quand on a voulu faire le festival, il a été impossible de mettre en place toute l’installation sonore… En termes d’infrastructures, c’est très compliqué de mettre les choses en place. Pour construire une route, ce qui serait un jeu d’enfant ailleurs, il faut faire toute une étude pour apprivoiser le sable. À Tarfaya, le drame écologique est présent dans tous les aspects du quotidien… Ce n’est pas quelque chose d’hypothétique qui pourrait apparaître dans 15 ou 20 ans.

D’autres exemples de cette décadence ?

Je me suis aussi rendu compte de quelque chose d’étrange. La plage de Tarfaya est extrêmement sale. Elle est recouverte de plastique. Mais en même temps, c’est une ville déserte. Donc le plastique ne vient pas des locaux. Et on a beau nettoyer, l’océan ramènera toujours du plastique. Ils vivent dans une ville où les déchets ne viennent pas d’eux !

Tu dis avoir beaucoup appris sur la ville à travers tes amis et leurs parents. Il y a un parallèle direct avec Platon qui dit avoir entendu l’histoire d’Atlantide à travers les paroles de son grand-père. Penses-tu que ce récit doit être transmis à l’oral ?

Oui, ça met l’accent sur l’importance de l’oralité dans l’écriture de l’histoire. Pendant très longtemps, les historiens ont eu le monopole. En 2021, on ne peut plus se permettre d’écrire l’histoire académique d’une seule voix. Il faut prendre en compte celle de l’épicier, du voisin ou bien du grand-père. C’est la seule façon d’être inclusif, et donc au plus proche de la réalité. La mémoire collective est au centre de mes recherches – non pas le récit des livres, mais celle des personnes qui ont vécu les évènements, directement ou par procuration. Je remarque qu’il y a des fossés énormes dans ce que l’on connaît. Cela me tient vraiment à cœur de combler ces vides, et de réfléchir à cette tension entre l’Orient et l’Occident. D’ailleurs, la période de confinement a accentué cet écart : les frontières étant fermées, les médias occidentaux ont réalisé qu’il y avait des photographes en Afrique ! Et quand on a voulu partager notre culture comme on la conçoit, ils ont voulu tordre cette vision pour qu’elle se conforme à leurs préjugés !

Tu parlais d’un premier colonialisme britannique qui a donné cette architecture, et tu évoquais aussi travailler avec le British Council. Est-ce un désir de rétablir la vérité sur l’histoire coloniale ?

J’ai répondu à un appel à projets lancé par par le British Council à l’occasion de l’anniversaire des 300 ans du premier traité économique entre l’Angleterre et le Maroc. Il était destiné aux artistes marocains. On partage peu de choses avec le Royaume-Uni, mais il est dit Tarfaya, que l’on connaît aujourd’hui, a été fondé par un certain écossais nommé Donald MacKenzie. Et fun fact, j’ai récemment découvert sur Wikipédia un écart de trente ans entre la date de sa mort (1851) et la présumée fondation de la ville (1879)… Ce n’était même pas le bon Donald MacKenzie ! Ce qui a été reconnu publiquement se révèle être faux. C’est cela qui m’amuse et m’intéresse. Le projet ne se limite pas à la photo, tout est encore à faire.

Tu présentes cette série en France, peux-tu parler de ton statut de photographe marocaine ?

J’ai réalisé quelques commandes en France, mais au final ça n’avait aucun sens pour moi. Je considère que c’est très important de développer la culture marocaine. Et je suis persuadée qu’il faille s’opposer aux idéaux et aux principes photographiques qui ont été mis en place par les médias occidentaux. Face à ces problématiques, la force réside dans le collectif. Lorsque certains sujets sont si complexes que même les locaux ne les comprennent pas, comment peut-on penser qu’un photographe étranger puisse les déchiffrer en trois jours de reportage ?

Atlantide KM 130 (80 Miles to Atlantis) © Imane Djamil

Jardin de la passerelle

Jusqu’au 31 octobre