Danae Charalabidou et Frédérique Gélinas, nos coups de cœur de la semaine, s’intéressent aux dynamiques sociales et politiques qui impactent aussi bien les corps que les lieux. La première propose la création d’un univers photographique débarrassé des normes sociétales tandis que la seconde documente ces espaces qui résistent au système dominant.

Danae Charalabidou

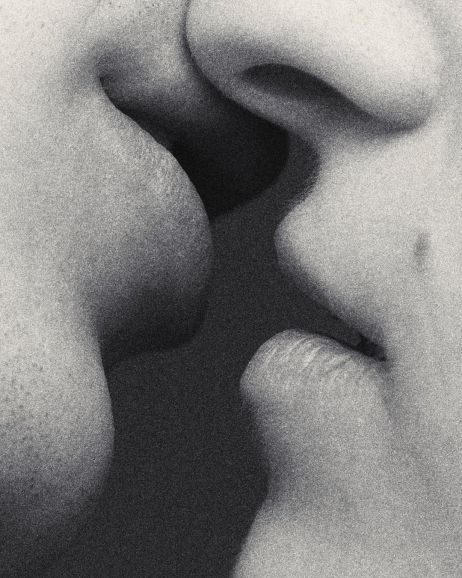

À travers sa pratique photographique, Danae Charalabidou « cherche à créer des espaces visuels où l’on peut exister librement », loin des diktats et des codes patriarcaux, des préjugés et des stéréotypes. Artiste installée à Athènes, la jeune femme façonne, au fil de ses images, une société nouvelle, « qui a de la place pour nous tous·tes ». Un monde qui lui a durement fait défaut alors qu’elle traversait une période de profonds changements en 2014, année de sa rencontre avec la photographie. « À ce moment-là, le besoin d’accepter mon corps – malgré les remarques et les regards de mon entourage – était particulièrement fort et urgent », explique-t-elle. Alors s’est-elle construit ce lieu de refuge et d’émancipation que son art lui a permis de trouver. Mais l’expérience de Danae Charalabidou n’est pas un cas isolé. Adressant un problème non pas personnel mais sociétal, sa démarche individuelle a naturellement donné naissance à un projet collectif : Living In The Oblivion Of Our Transformations. À travers un regard profondément féministe, elle donne la parole aux corps nus féminins et se propose de les connecter entre eux : « J[’y] explore le corps comme un moyen de lien et d’intimité dans le cadre de l’amitié et de la solidarité féminines. C’est à travers ces relations que la guérison devient possible, que les histoires se partagent et se réapproprient », développe la plasticienne.

Les situant dans des décors naturels, que l’artiste perçoit comme des « reflets de nos paysages intérieurs », elle souligne et apaise la dureté à laquelle sont confrontés ces corps marginalisés à travers la délicatesse de ses images, « aux textures douces, souvent reliées à l’eau, symbole de changement et de renaissance ». Ainsi le corps, « lieu de mémoire, de transformation et de résistance », n’apparaît pas chez la photographe comme une chose « qu’il faut “réparer” ou “faire entrer dans le moule”, mais comme quelque chose qui est simplement humain, imparfait, vivant ».

Frédérique Gélinas

Influencée par sa formation en architecture, Frédérique Gélinas s’intéresse, à travers sa pratique photographique, « à la création d’espaces singuliers, à la manière dont l’être humain s’installe au sein de territoires où se forment des réalités fragiles », impactées par le capitalisme et le colonialisme. Elle se penche en particulier sur l’Amérique latine, attirée par les modes de vie alternatifs vis-à-vis du système dominant actuel qui s’y déploient et qui « peuvent stimuler de nouvelles narrations face à l’effondrement climatique et sociétal global ».

Dans sa série Allí en Yegolé, extension de son premier projet documentaire intitulé El tiempo del maguey, la photographe québécoise, désormais installée à Turin, explore les dynamiques autour de la hausse de la demande internationale pour le mezcal – une eau-de-vie mexicaine issue de l’agave – au cours des dernières décennies. Elle choisit d’adopter une approche « oppos[ée] au narratif commercial du mezcal qui s’approprie l’espace rural de ce dernier en l’idéalisant » et sonde au contraire la place qu’il occupe au sein du pueblo – village rural à organisation communautaire. La jeune femme se concentre alors sur la situation d’une famille productrice dans ce petit village niché dans les vallées d’Oaxaca appelé Yegolé. Elle y découvre non seulement « la connexion profonde et le soin qui lient les communautés à l’agave », mais aussi l’importance de préserver « le pueblo tel qu’il est – habité par son propre peuple, façonné par sa propre architecture et ses rituels ». Ainsi Frédérique Gélinas nous offre-t-elle le portrait d’un lieu en rupture avec le paysage mondialisé, à travers une démarche « honnête, transparente et prudente », à l’image de « l’énorme responsabilité » que, selon elle, les photographes doivent assumer, d’autant plus lorsqu’ils et elles « s’approchent de contextes différents de ceux d’où [ils et elles viennent] ».