Le musée Guimet des Arts asiatiques et l’association Les Amis de Marc Riboud s’unissent pour présenter l’exposition Marc Riboud – Photographies du Vietnam 1966-1976, visible jusqu’au 12 mai 2025. Ces clichés, issus du legs du photographe au musée, constituent un témoignage poignant et singulier de la guerre du Vietnam, cinquante ans après la fin du conflit.

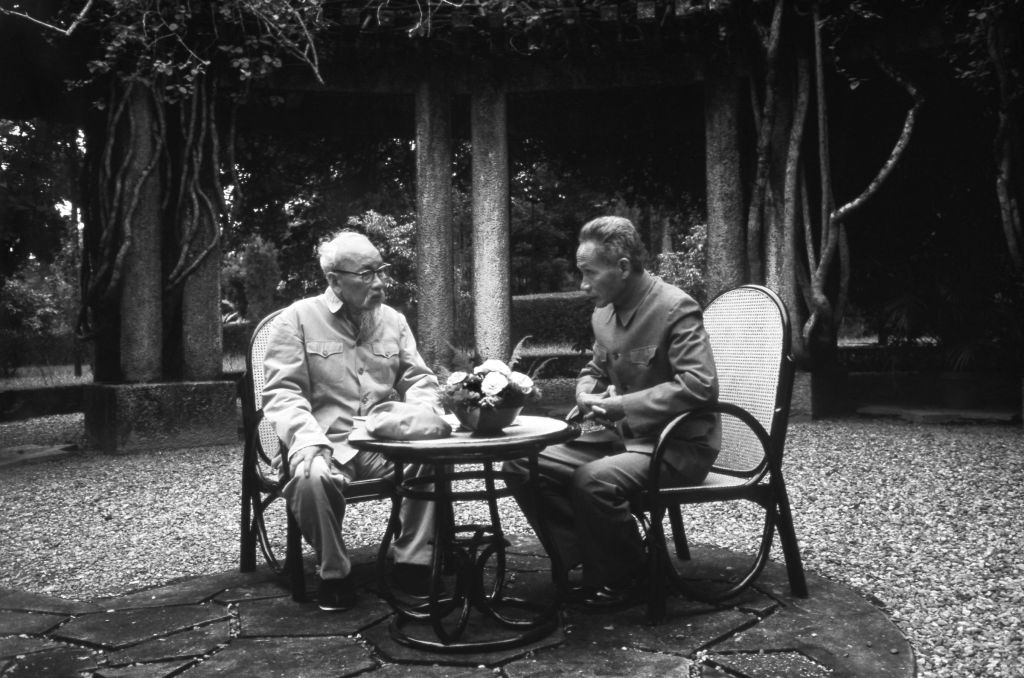

Une fleur face à des baïonnettes. Hô Chi Minh autour d’une table, des veuves, des enfants sur le chemin de l’école. Entre 1966 et 1976, Marc Riboud, alors membre de l’agence Magnum, documente la vie durant la guerre du Vietnam. Des manifestations aux États-Unis aux terres du Nord-Vietnam, en passant par les villes meurtries, le photographe français va être le témoin d’une guerre civile mondialisée. Tandis qu’on célèbre le 50e anniversaire de la Paix, le musée Guimet des Arts asiatiques, en association avec les Amis de Marc Riboud, rend hommage à son travail empreint d’humanité. « Marc Riboud n’était pas reporter de guerre, précise Lorène Durret, co-commissaire de l’exposition Marc Riboud – Photographies du Vietnam 1966-1976, présentée jusqu’au 12 mai 2025. Ses photographies raisonnent tant par leur beauté que par leur portée historique. » Dans la rotonde de l’institut parisien, ses images dialoguent avec les articles qu’il a écrits pour Le Monde, ses lettres et même son Leica. « Il avait dépassé son travail de photographe, poursuit Lorène Durret. L’exposition contextualise son œuvre dans un ensemble vaste de reportages aux multiples angles. »

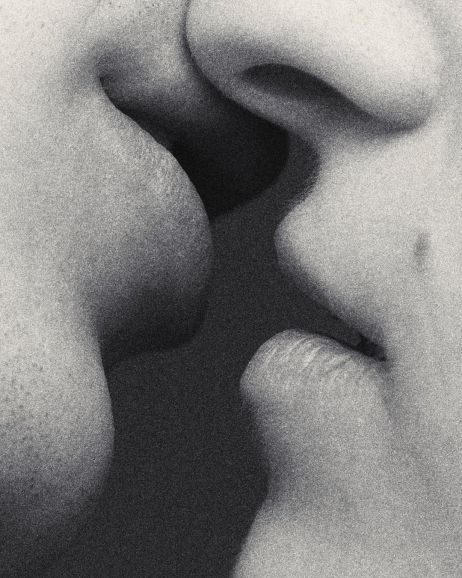

« Marc s’est toujours rangé du côté de celles et ceux qui souffraient et résistaient contre l’oppression, raconte Catherine Riboud-Chaine, la veuve du photographe. Il avait le regard extrêmement libre. » Fin 1966, il embarque à bord d’un porte-avion états-unien, l’USS Enterprise. Il documente les pilotes – qu’il qualifie « d’endoctrinés » – qui bombardent le Nord-Vietnam. L’année suivante, à Washington, il saisit une image qui restera gravée dans les mémoires : La Jeune Fille à la fleur. Alors que les villes américaines sont les cibles de manifestation pour la paix, Marc Riboud révèle la force du mouvement pacifiste à travers la photographie d’une jeune fille de 17 ans – Jan Rose Kasmir – qui brandit, face aux baïonnettes des forces de l’ordre, une fleur blanche. Ce symbole de paix, publié dans les journaux du monde entier, le mène par la suite à franchir la frontière vietnamienne et à parcourir le pays afin de rendre compte de l’impact des conflits sur la population.

Rendre compte d’une population meurtrie

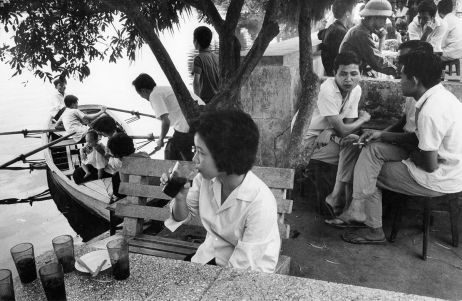

« Marc Riboud avait un regard pacifique et tendre sur le Vietnam en plein conflit. Il délivre un beau témoignage du pouvoir de l’art qui transcende tout, y compris la violence de la guerre et ce qui l’organise », dévoile Yannick Lintz, présidente du musée. En décidant de se ranger aux côtés de la population vietnamienne, le photographe rend compte de la brutalité de la vie hors du front, au cœur des villes. Il rencontre les survivant·es de Huê, l’ancienne capitale impériale, tombée aux mains des communistes pendant deux mois, et violemment détruite par une centaine d’offensives. « Il marchait beaucoup, contrairement aux ministres dans leurs voitures, il était confronté aux gens, il sentait les gens », soutient Catherine Riboud-Chaine. Il s’attache à décrire les ruines et la détresse de cette population dans les articles publiés dans Le Monde. Puis à partir de 1968, il est autorisé à se rendre dans le Nord-Vietnam. « Il est l’un des rares photographes occidentaux ayant eu le droit de franchir le 17e parallèle. Tout de suite, dans son travail, il dépeint la vie quotidienne des habitant·es », explique Lorène Durret. Loin du front, il dresse le portrait de l’ennemi premier des États-Unis. Mais contre toute attente, cet ennemi est simplement composé de femmes, d’enfants et d’hommes se livrant à leurs occupations journalières : le travail dans les champs ou dans les usines, la vente à la sauvette dans la rue, la détente au bord d’un des lacs d’Hanoï, les jeux, etc. L’exposition met en exergue cette approche humaniste du traitement d’un conflit et rappelle l’importance « d’être du côté de faibles, surtout aujourd’hui », conclut Catherine Riboud-Chaine dans un élan d’espoir.