La responsable des collections de photographies au musée de l’Armée pose sur les images du fait militaire une vision nuancée, recherchant dans les images d’archives comme dans la création contemporaine différents motifs qui, assemblés, deviennent porteurs d’une valeur transcendant les époques.

C’est au cœur des collections du musée de l’Armée, parmi les livres anciens, les dessins, les gravures et les photographies, loin de l’imposante façade de l’Hôtel des Invalides, que l’on retrouve Lucie Moriceau-Chastagner. La pièce est silencieuse, lumineuse, comme une page blanche destinée à accueillir de nouvelles idées. Un décor moderne, contrastant avec la riche histoire qu’il abrite. Installée à une table de travail, la responsable des collections de photographies incarne cette contemporanéité. Et si elle accepte de se replonger dans ses souvenirs de jeunesse, c’est pour mieux partager ses ambitions. Dans sa famille, ni militaire ni photographe. De ses parents, elle reçoit une éducation nourrie de spectacles, de films et de visites dans les musées, mais c’est grâce à ses grands-parents qu’elle développe un imaginaire mili- taire prolifique. « Mes grands-parents maternels ont passé leur vie ensemble, depuis leurs 8 ans. Installés à Fougères, en Bretagne, ils étaient réfugiés en zone occupée pendant la guerre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce furent des années constructives […] et si mon grand-père n’a pas combattu, il a été marqué par cette période. Il a bâti une vidéothèque personnelle composée de films de guerre de tous registres. J’en ai vu pas mal avec lui », se souvient-elle.

Assez tôt, Lucie Moriceau-Chastagner cherche à s’exprimer par la peinture et le dessin. Son bac option arts plastiques en poche, en 1999, elle se lance dans un double cursus en histoire de l’art à l’université de Rennes et en muséologie à l’École du Louvre. Elle comprend alors qu’elle se sent « plus à l’aise avec la réflexion de la création qu’avec la création en elle-même ». Durant ses études, elle travaille à la Bibliothèque nationale de France sur des dessins d’un ingénieur-géographe ayant suivi Louis XIV lors de ses campagnes. Ses recherches la conduisent au service historique de la Défense au château de Vincennes. Elle y devient responsable adjointe du chef du département iconographie. Au contact des images, elle découvre une vision polysémique des conflits, une diversité des regards impressionnante – prises de vue officielles, images de propagande, images prises par les soldats… Ces nuances, elle les apprivoise ensuite au sein d’une autre institution du ministère des Armées, l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ecpad), où elle reste treize ans. « J’y recevais des films et des photographies réalisés soit par des militaires, soit par leurs familles qui en étaient dépositaires. C’était une expérience formidable. J’ai découvert des vies, des images très fortes et inconnues, un tout autre rapport à l’Histoire», confie-t-elle. Elle cherche à transmettre ces témoignages inédits « par la conservation et la numérisation, mais aussi en les diffusant dans des expositions ou des festivals. » Car selon Lucie Moriceau-Chastagner, « le contexte fait tout ». Il permet de comprendre d’où viennent les images, à quoi elles servent, forge des outils critiques, aide à cerner le point de vue adopté et souligne l’importance des rencontres.

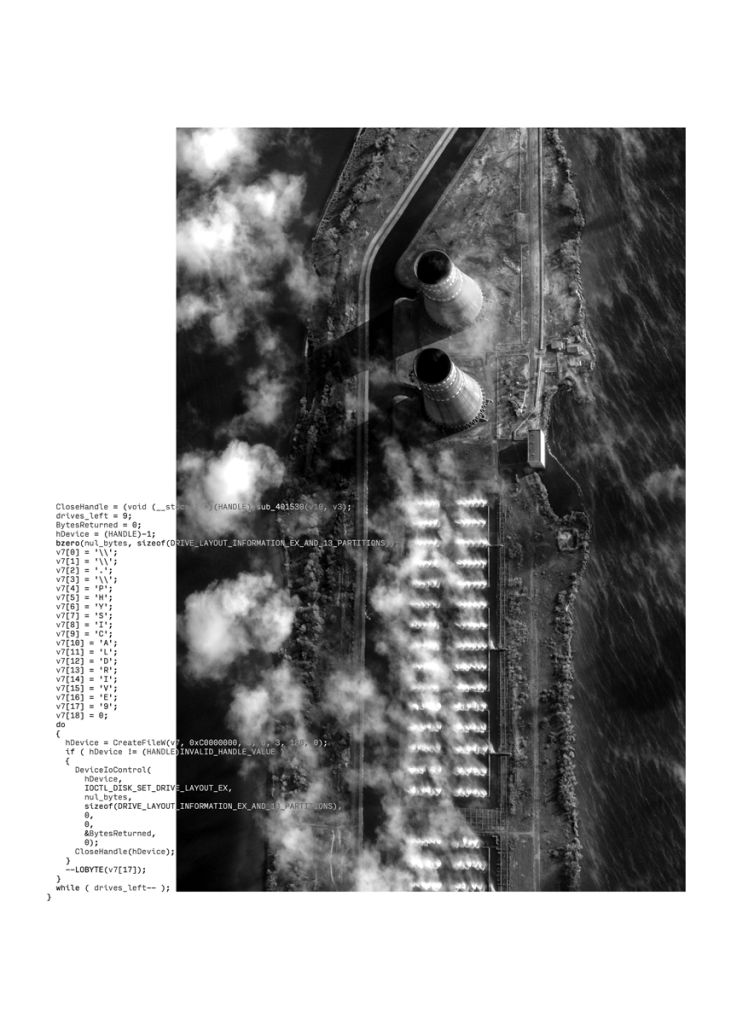

Et pour Lucie Moriceau-Chastagner, ce sont ces rencontres qui forgent un parcours. La découverte de Françoise Denoyelle et Véronique Figini, professeures à l’ENS Louis-Lumière, et des séminaires Photographie et histoire qu’elles animent affinent ses connaissances. Ses collaborations avec Laurent Roth, réalisateur du documentaire Les Yeux brûlés, puis avec Raymond Depardon, dans le cadre d’une exposition qui lui est consacrée au Musée national de la Marine à Toulon en 2019, la font plonger dans les archives de l’Ecpad et des quelque 2 000 négatifs du photographe de Magnum qu’elles contiennent. Un travail d’archéologue et de commissariat qui l’aide à « comprendre le point de vue de la commande, la manière dont les images sont vues dans un magazine, la façon dont l’armée reconstruit son image après la guerre d’Algérie ». Une « aventure humaine, photographique, esthétique et historique », qui forge sa manière d’appréhender les fonds. « On comprend finalement beaucoup de la pensée d’une organisation ou d’un·e photographe. Ce travail fait émerger des axes qu’on a à cœur de remettre en narration – on a besoin du regard entier », affirme-t-elle. C’est l’envie de partager ces visions qui la pousse à aller vers le public, à organiser des expositions qui font office de « mises en connaissance et d’éducation à l’image », elle qui est habituée à travailler dans l’ombre. Une mission qu’elle poursuit en rejoignant le comité scientifique de Photographies en guerre – titre d’une exposition au musée de l’Armée, d’avril à juillet 2022. Un événement ambitieux tissant des liens entre passé et présent, entre les auteur·ice·s iconiques et la nouvelle création. « Nous nous sommes questionné·e·s : à l’aune de la crise de la représentation, comment les artistes réinterrogent le rapport au photographique pour dire la guerre ? », explique-t-elle.

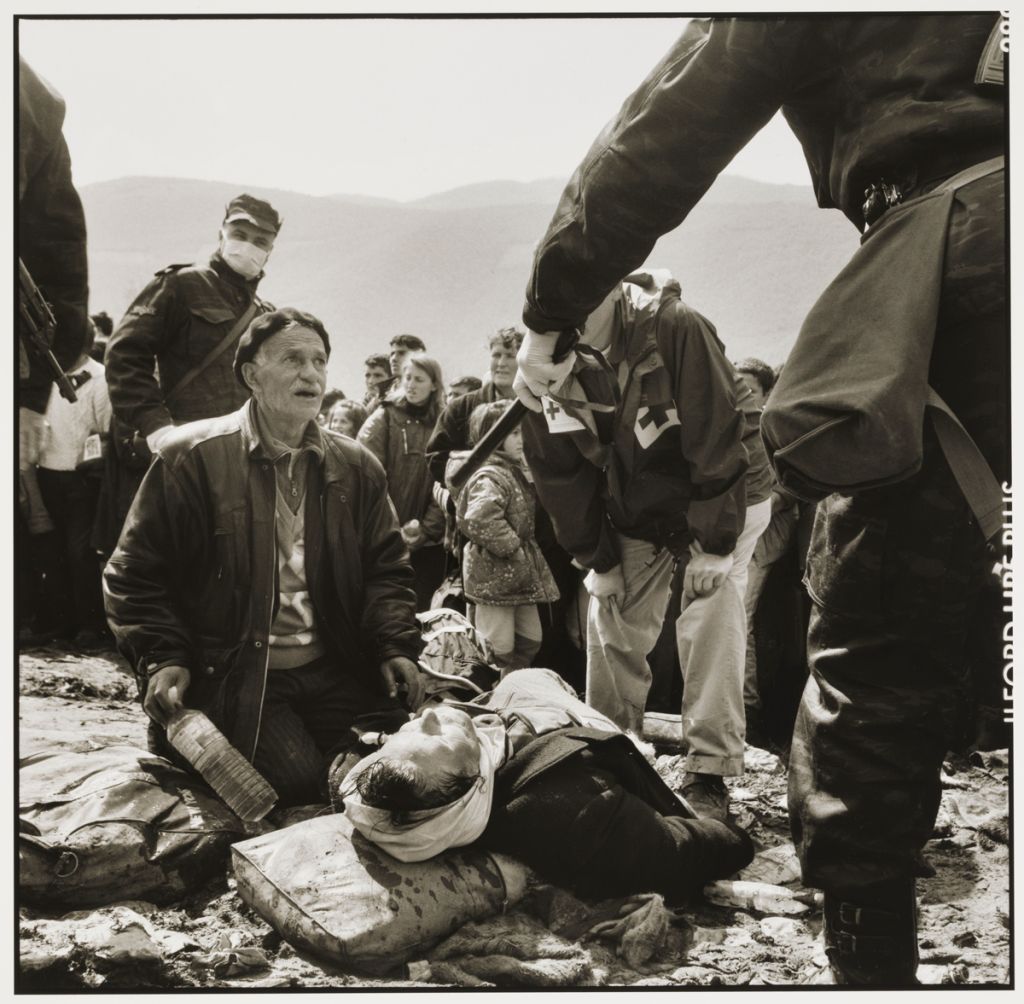

Les rencontres, ce sont aussi une association de paramètres qui, lorsqu’ils s’assemblent, forment une bonne photo : « Un événement, un point de vue, une forme, un message et – mieux encore – un engagement », affirme Lucie Moriceau-Chastagner. Un ensemble rendu possible par une éthique indissociable de la prise de vue. « On constate un point de bascule avec le 11 septembre 2001, mais aussi suite à l’arrivée du numérique, puis du smartphone. Une forme de décloisonnement des pratiques, une oscillation, une diversification des écritures qui déplace le regard, rappelle-t-elle, avant de

déplorer : « Actuellement, nous sommes inondé·e·s par des images du conflit entre Israël et le Hamas, avec une montée en puissance de la violence qui interroge. Nous nous trouvons dans une sorte de “bruit” constant où tout est mis au même niveau. Les photos perdent de leur valeur, n’éveillent plus les consciences. »

Si cette violence est présente depuis plusieurs décennies, le régime de visibilité, lui, a changé. Alors que certaines atrocités se doivent d’être partagées – la découverte des camps de concentration, révélant au monde entier « une machine à penser l’extermination de masse sans précédent », notamment – la promotion de ces clichés relève aujourd’hui d’une autre bataille : celle d’« une guerre par l’image ». « Récemment, des extraits filmés avec des caméras corporelles par les combattants du Hamas ont été diffusés. Je ne veux pas croire que cela ait été fait sans réflexion. Depuis le départ, la photo de guerre est pensée. Elle possède un rapport au réel, à la gravité du sujet. Elle n’est jamais neutre, jamais gratuite », déclare l’historienne, citant l’écrivain suédois Sven Lindqvist pour rappeler l’importance de la déontologie dans la représentation des conflits : « Vous en savez suffisamment. Moi aussi, et ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c’est le courage de comprendre ce que nous savons, et d’en tirer les conséquences. » Pour illustrer cette pensée, elle garde en mémoire deux auteurices capables de « déplacer le rapport au temps, à l’actualité, à des motifs qui touchent au pathos pour nous emmener vers des questionnements plus réflexifs ». Sophie Ristelhueber, dont les images de traces convoquent les stigmates d’une guerre « sans image », celle du Golfe; et Alfredo Jaar, dont l’œuvre Real Pictures fait appel à nos images mentales et nous ramène à une forme d’intériorité : enfermées dans des boîtes noires, ses photographies du Rwanda ne sont « visibilisées » qu’au moyen de légendes. En contrepoint, elle cite Pavel Maria Smejkal qui, dans Fatescapes, se réapproprie des clichés iconiques (La Petite Fille au napalm de Nick Ut) en effaçant le signifiant pour nous obliger à recomposer nous-mêmes l’atrocité d’une scène ; ou encore Émeric Lhuisset, dont la reproduction du tableau d’Ilia Répine – Les Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie – est devenue virale en Ukraine. Une manière pour Lucie Moriceau-Chastagner de partager son engagement : mettre en valeur des images qui transcendent les époques, portent un message universel, une voix qui les rend intelligibles.

Cet article est à retrouver dans son intégralité dans Fisheye #63, disponible ici.