Photographes et professionnel·es de la santé, Marioussia Prignot et Valerio Alvarez forment No Sovereign Author. Un duo d’artistes développant des projets collaboratifs documentaires aux écritures sensibles et singulières. C’est dans un centre de jour psychiatrique qu’iels composent leur Abécédaire de la psychiatrie. Un ouvrage imaginé avec les patient·es du lieu proposant une autre vision des termes médicaux qui les définissent. Croisant images et mots, l’ouvrage décline des planches poignantes, où l’intime croise le clinique. Une belle manière d’incarner ces termes tout en revisitant l’incroyable imagerie des encyclopédies qui les contiennent. Entretien.

« On aime se dire qu’on ne peut pas résumer la réalité en une image, que celle-ci reste toujours subjective. L’idée est de rendre justice à notre sujet, en faisant participer d’autres personnes. Pour donner la possibilité aux spectateurices de prendre position, et dénoncer quelque chose. »

Fisheye : Comment vous êtes-vous connu·es tous les deux ? Et comment avez-vous fondé le duo No Sovereign Author ?

Maroussia Prignot : Nous travaillons ensemble depuis 2011, mais en tant que professionnel·les de la santé et non comme artistes – du moins au départ. Nous exerçons à La Fabrique du Pré, un centre de jour psychiatrique pour les adultes. Moi, je suis psychologue, et Valerio, ergothérapeute. C’est un lieu où l’on utilise beaucoup le médium artistique, en organisant des ateliers, par exemple : nous avions un club photo, à l’époque, avec la possibilité de travailler à l’argentique, de s’exercer au développement… Aujourd’hui, on anime chaque semaine un workshop qui s’appelle Images, et dans lequel on édite des livres photo, avec des images trouvées, comme les propres créations des patient·es. En dehors du centre, nous travaillons en tant que photographes depuis 2015. Nous avons réalisé ensemble deux projets avec des demandeur·ses d’asile. Nos travaux naissent toujours de collaborations.

Valerio Alvarez : Nous avons publié trois livres jusqu’à présent : le premier se concentre sur un centre d’accueil, le second suit une famille de demandeur·ses d’asile. Le premier projet a duré quatre ans. On s’est ensuite rapproché d’une famille installée non loin de chez moi pour réaliser So Far so Good, un livre édité par Witty Books et sorti en 2022.

Pouvez-vous m’expliquer l’origine de votre nom d’artiste ?

VA : Comme nous faisons énormément de participatif, et qu’on essaie d’associer les gens à l’image que l’on renvoie d’eux, il nous semblait logique qu’il n’y ait pas un·e auteurice qui dicte l’image imposée aux spectateurices. Si notre premier ouvrage était signé à nos noms, nous avons rapidement opté pour No Sovereign Author. Ce terme provient d’un texte de Nicolas Prignot – le frère de Marioussia, doctorant en philosophie – à propos des mentions que l’on peut retrouver dans les images. Il résume notre pensée : ce n’est pas forcément l’intention d’un·e auteurice, mais aussi de la personne devant l’objectif.

De quelle manière définiriez-vous votre approche photographique ?

VA : On aime beaucoup le médium, tout comme les photographes. Une fois qu’on met un pied là-dedans, on découvre, on s’intéresse… On va toujours plus loin. On adore aussi les livres photo, les installations… On aime repousser les limites du médium. Je crois qu’on a toujours voulu faire du documentaire, tout en essayant de développer une vision originale – même si on n’a rien inventé ! Je crois qu’on aime se dire qu’on ne peut pas résumer la réalité en une image, que celle-ci reste toujours subjective. L’idée est de rendre justice à notre sujet, en faisant participer d’autres personnes. Pour donner la possibilité aux spectateurices de prendre position et dénoncer quelque chose.

MP : Mais il y a aussi une dimension ludique à notre approche. On la retrouve dans le fait de tenter plein de choses différentes avec les gens, de voir ce qui fonctionne, ce qui plaît… Ce qui est sûrement dû au fait qu’on est deux, et qu’on puise dans notre expérience dans la psychiatrie : on a l’habitude d’animer ! Il y a tout un pan d’amusement, de plaisir, de jeu avec les images, les couches, les significations… On parle de choses sérieuses avec une forme de légèreté.

« Elleux ont aussi des choses à dire. C’est pour ça qu’on a intitulé le livre un abécédaire et non l’abécédaire. Chaque planche est une vision, celle d’une personne qui parle de choses qui la traversent. »

Comment est né cet Abécédaire de la psychiatrie, et pourquoi ce format ?

VA : Ça faisait longtemps qu’on voulait réaliser un projet en psychiatrie. On se disait souvent : « c’est dommage, on travaille dans un centre, il faudrait faire quelque chose ». Nous voulions imaginer une série non stéréotypée, ne pas tomber dans le « déjà fait ». C’est ainsi qu’est venue l’idée de l’abécédaire.

MP : Quand on va dans un lieu sans connaître les gens, on s’y rend en tant que photographe. Mais au centre, nous étions déjà leurs soignant·es. C’était donc plus compliqué. On aurait très bien pu travailler autrement autre part, mais ici, on avait déjà instauré un lien thérapeutique très fort. Nous ne voulions pas faire de portraits ni abuser de leur confiance. Il a donc fallu trouver une autre voie d’accès pour travailler avec l’image. Mais ça nous a finalement poussé à être créatif·ves !

VA : Ça faisait huit ans qu’on s’interrogeait sur ce projet, et le format de l’abécédaire s’est imposé assez naturellement. C’est un exercice souvent utilisé en photographie, alors pourquoi pas l’utiliser au cœur d’un sujet documentaire ? C’est un exercice fascinant, ludique, qui aide à se projeter dans l’image.

Comment ont réagi vos patient·es ?

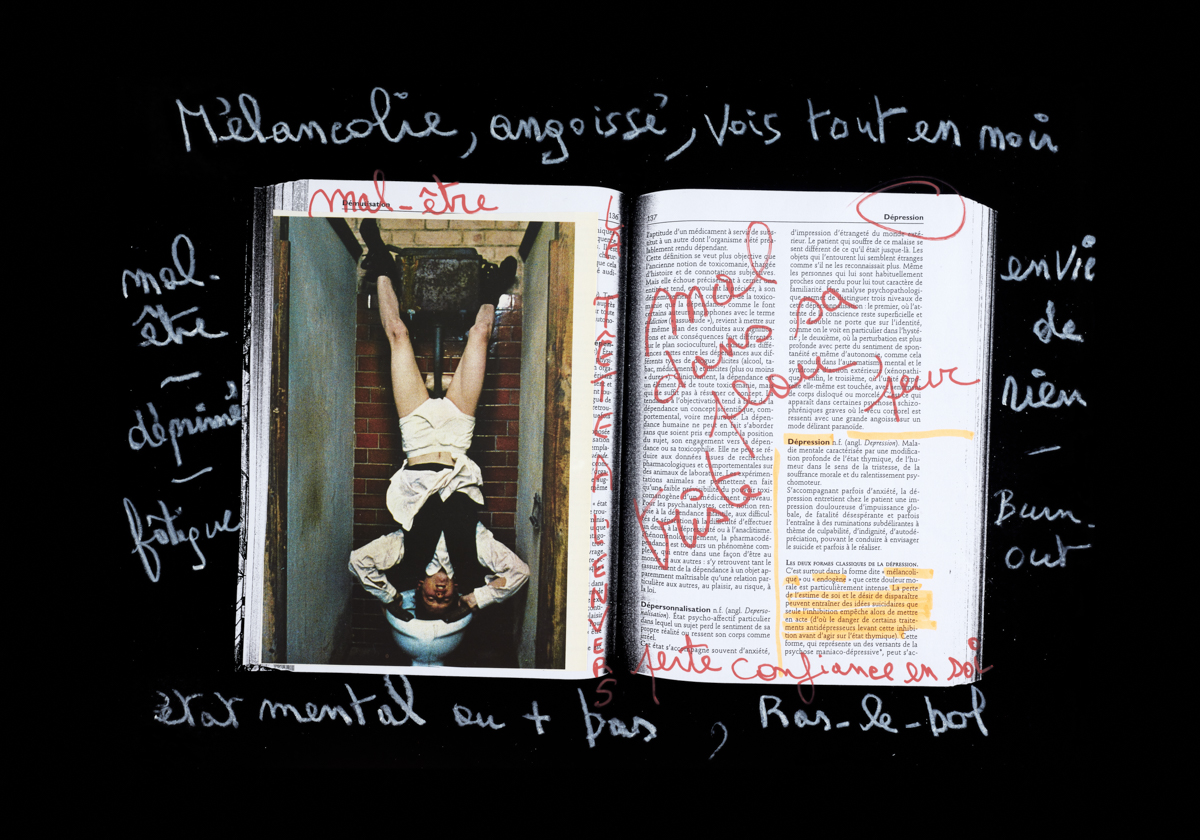

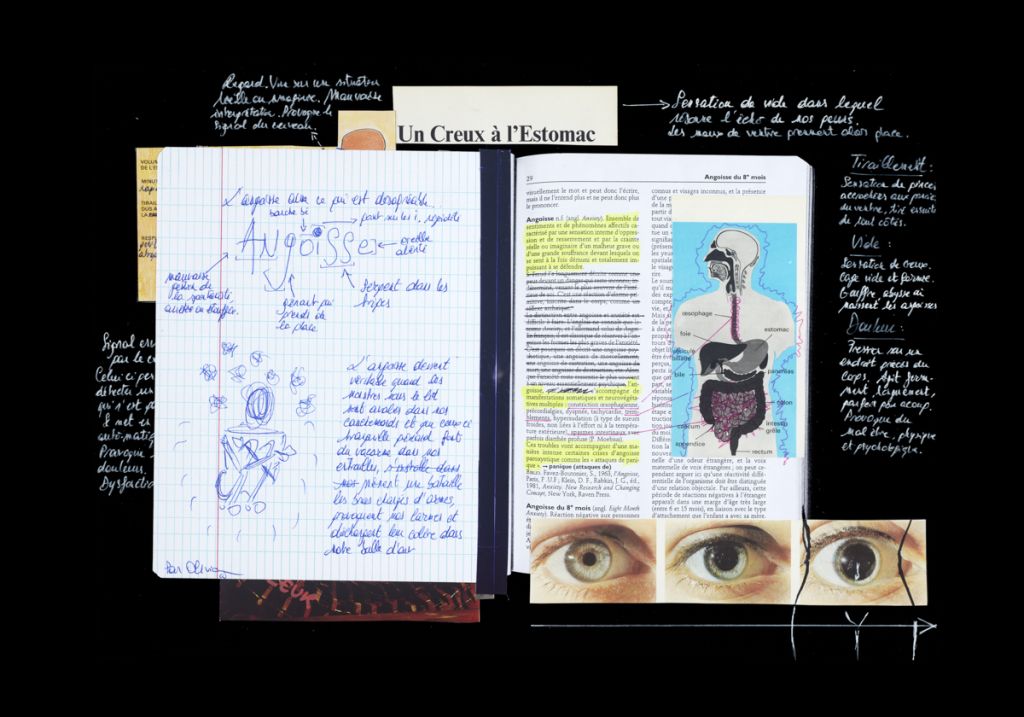

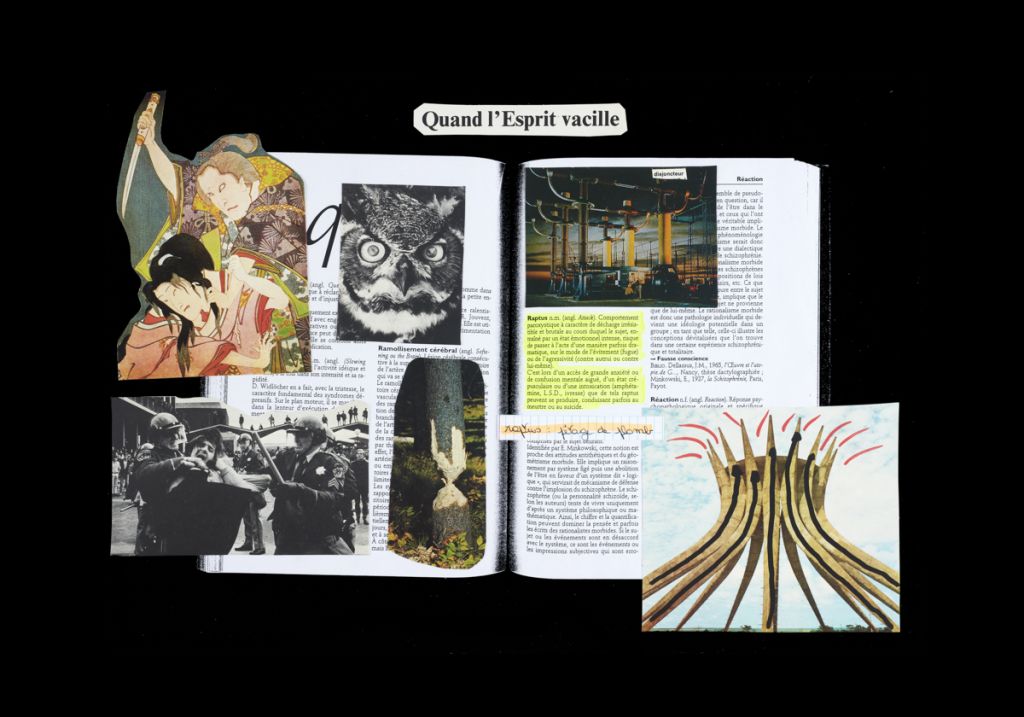

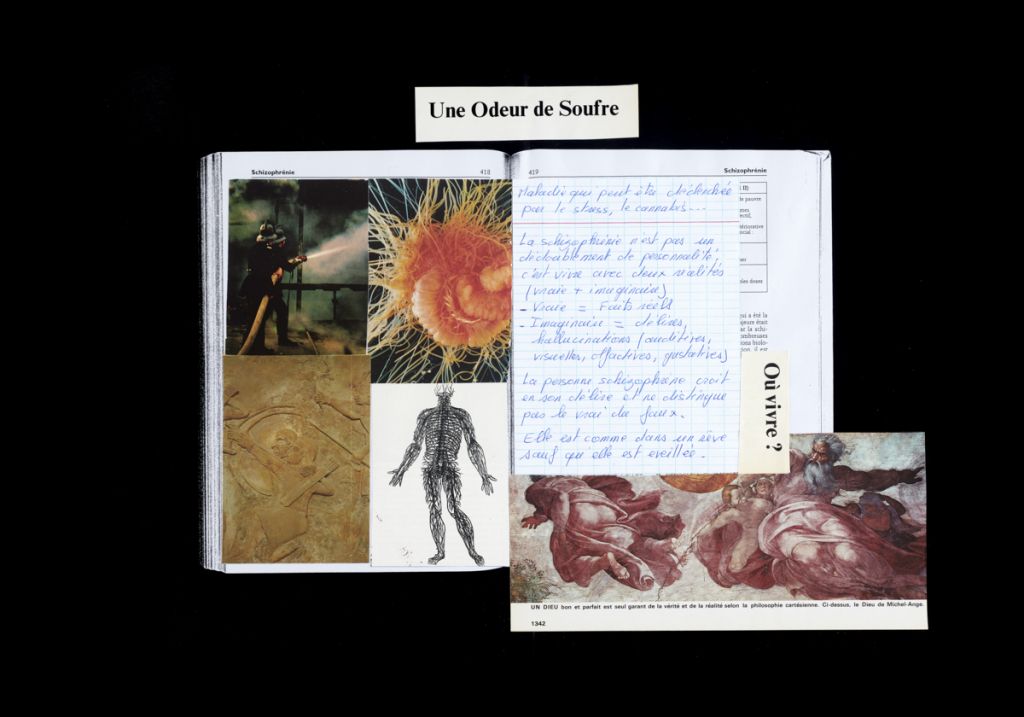

MP : La plupart ont adoré. Iels étaient très enthousiastes. Nous sommes parti·es de deux sources de savoir : le Dictionnaire de psychiatrie – le mien, datant de mes études – et l’encyclopédie Clefs des connaissances, que Valerio avait chez lui. Nous nous sommes interrogé·es : comment revisiter ces sources, sans les renier, mais plutôt en posant de nouvelles questions ? Qu’est-ce que vous, les patient·es, avez envie de dire ? Que pensez-vous de ces mots ? On n’est pas du tout contre le diagnostic, on s’en sert quotidiennement dans notre profession, mais celui-ci ne résume pas tout ! On voulait donc leur donner la parole.

Il y a aussi un contraste évident entre la « froideur » scientifique du support original et l’approche sensible des patient·es…

MP : Tout à fait, l’idée était d’incarner tous ces mots qui, lorsqu’ils sont imprimés dans un dictionnaire, restent très médicaux. Le vécu est un savoir, aussi.

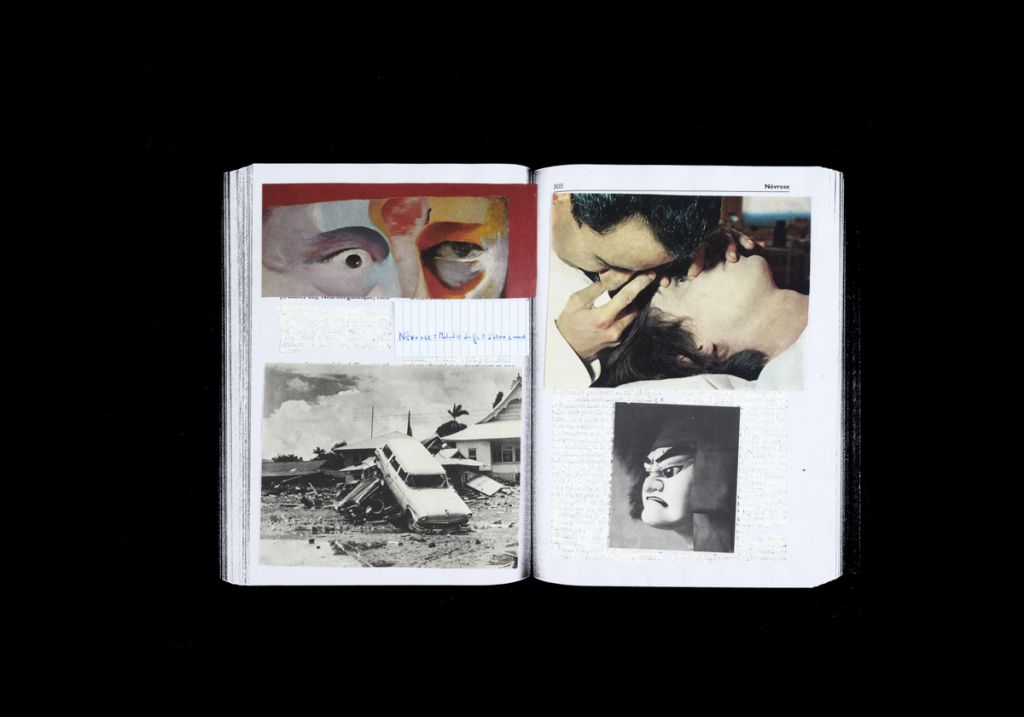

VA : Et cette notion de « savoir » est très importante pour nous : qui sait quoi, et sur quoi ? Nous mettons en avant deux savoirs sur les pathologies. Elleux ont aussi des choses à dire. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a intitulé le livre un abécédaire et non l’abécédaire. Chaque planche est une vision, celle d’une personne qui parle de choses qui la traversent.

« On s’est un peu censurés, au départ, on a choisi de laisser certains mots de côté, et les patient·es nous ont rappelé à l’ordre, avec le terme « inceste », par exemple. »

Comment le choix des mots s’est-il déroulé ?

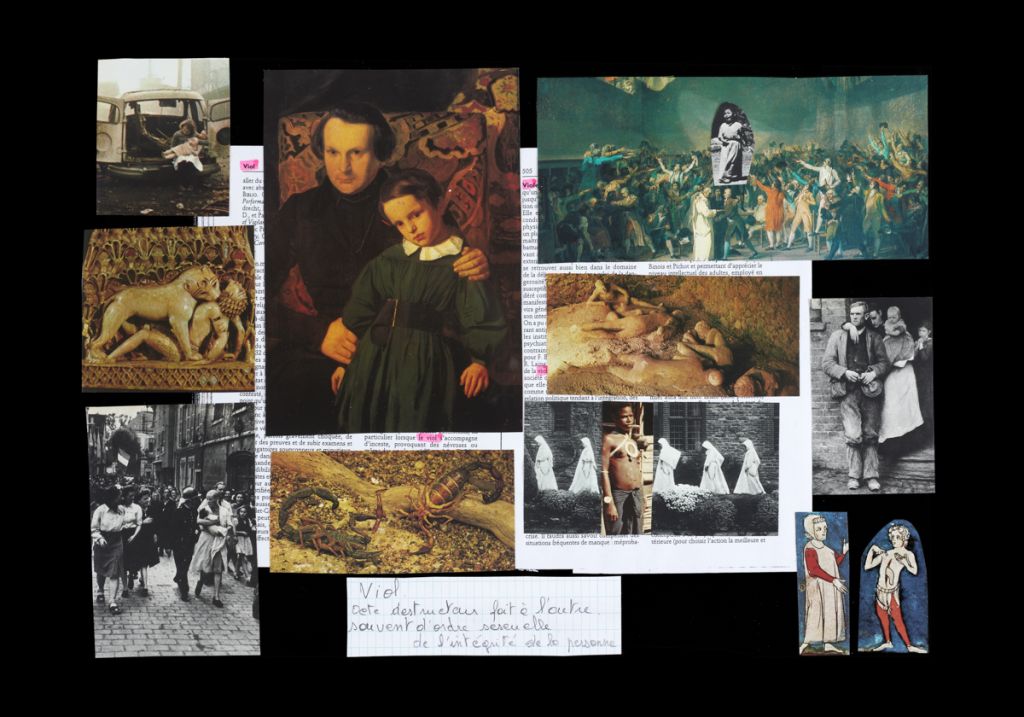

MP : Le dictionnaire comporte 9000 termes, il nous fallait donc faire une sélection en amont ! Nous avons choisi les mots qui nous semblaient être les plus utilisés, les plus susceptibles d’être entendus par les patient·es. Mais on s’est un peu censurés, au départ, on a choisi de laisser certains mots de côté, et les patient·es nous ont rappelé à l’ordre – le terme « inceste », par exemple – iels nous ont dit : « C’est quelque chose qu’on est nombreux·ses à avoir vécu, il faut le mettre ».

VA : Le mot « burn-out », par exemple, n’était pas présent dans le dictionnaire, car il n’existait pas au moment de son édition. La planche « burn-out » est donc celle de « borderline », et la personne qui l’a réalisée a barré le mot d’origine pour le remplacer par celui-ci. Ça montre à quel point ce sont elleux qui ont guidé le projet !

Vers quels termes se sont-iels dirigé·es ?

MP : Souvent, iels ont d’ailleurs choisi des mots qui les concernaient, même si certain·es ont exploré des troubles qui n’étaient pas les leurs – en pensant à un·e membre de leur famille, par exemple. Certaines planches – comme le mot « quérulence », par exemple – ne parlaient à personne. Iels se sont pourtant prêté·es au jeu, en cherchant la définition. Enfin, quelques patient·es se sont concentré·es sur le même mot. C’était intéressant pour nous, de conserver ces versions différentes. C’était une manière de montrer que chacun·e le vit à sa manière, exprime une même pathologie dans d’autres termes.

Quelles ont été les étapes de création de ce projet d’envergure ?

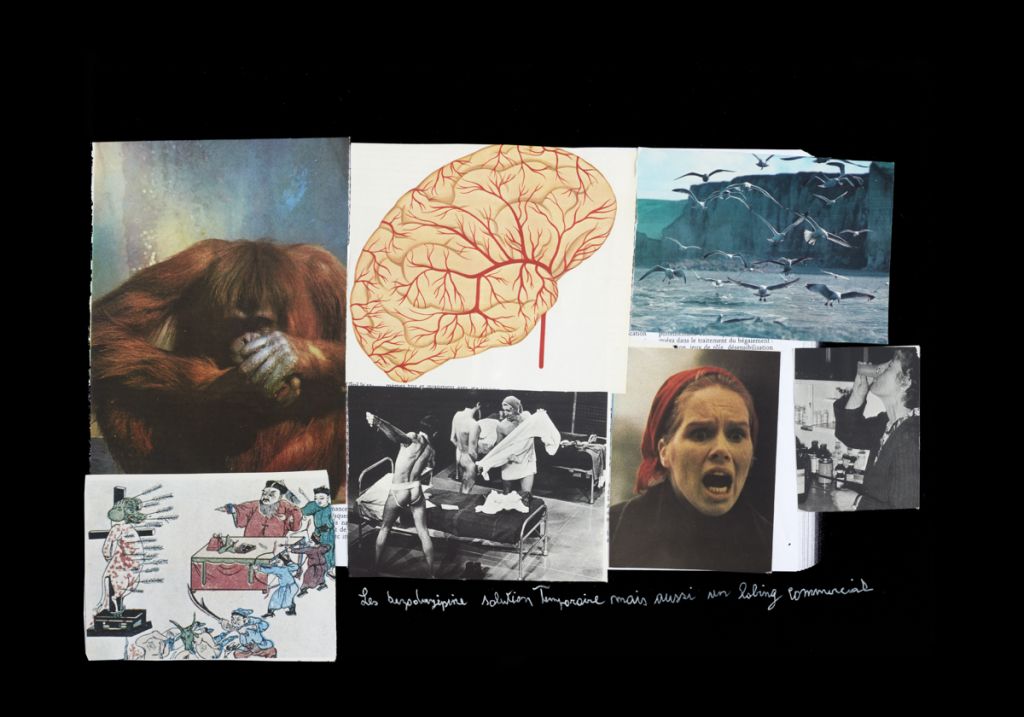

MP : La première étape était un exercice d’écriture : on leur a donné ces mots et iels devaient nous proposer une définition. Une fois celle-ci écrite, on leur donnait la double page du dictionnaire photocopié, ainsi que les huit volumes de l’encyclopédie. Une contrainte : les images ne devaient provenir que de cet ouvrage, car iels ne pouvaient pas regarder sur internet, simplement se laisser porter. C’était très fort : une démarche un peu inconsciente, mais toujours très juste.

On a réalisé ces planches lors d’ateliers. Pendant l’été, on organise toujours des workshops différents. Nous avons commencé par une période intensive d’une semaine – pour tester ce format – où nous avons bouclé les cinq premières lettres. Ensuite, on a poursuivi durant les ateliers habituels, en laissant toujours le choix aux patient·es de poursuivre la collaboration ou non – pas mal ont souhaité continuer.

Pourquoi avoir publié le livre avec trois choix de couvertures ?

VA : Celles-ci renvoient au processus mis en place, et au choix des images qui proviennent de cette fameuse encyclopédie. C’était un paramètre différent de notre atelier Images habituel, durant lequel iels peuvent choisir les illustrations qu’iels souhaitent. Face à ces contraintes, leur première réaction était : « Mais, il n’y a pas mon image ! ». Puis, l’inconscient, l’accumulation finit par faire son travail. Nous voulions donc donner aux lecteurices le même choix : trois possibilités, il faut en sélectionner une. C’était, aussi, une manière de les faire participer au projet.

Comment s’est passée la collaboration avec The Eyes ?

MP : C’était un véritable échange, on a beaucoup discuté avec elleux, ainsi qu’avec la graphiste du projet, c’était très intéressant.

VA : Sans elleux, le livre serait plus gros !

MP : Oui, le choix était difficile, parce qu’on voulait que tout le monde y soit, je crois qu’on pourrait même faire un deuxième volume ! (Rires). Mais c’était bien d’avoir le regard des éditeurices, qui ont insisté pour conserver certaines planches qu’on ne voulait pas forcément garder – et on se rend compte qu’elles touchent beaucoup de monde, finalement. C’est intéressant de se décaler, de sortir de notre zone de confort, de se confronter à d’autres avis.

VA : Ce qui nous importait, c’était aussi de garder ce grand format, et l’index, qui recense les mots utilisés. Ces définitions, c’est leur savoir à elleux. Et nous étions complètement d’accord là-dessus.

Une anecdote qui vous reste en tête, de cette aventure ?

VA : J’ai été très touché de voir certain·es participant·es à l’exposition et au lancement du livre, à Bruxelles. Iels nous ont vraiment fait confiance. Et puis, par hasard, le livre est arrivé lors d’une journée des ancien·nes – où l’on se réunit pour déjeuner ensemble. Nous l’avons accueilli ensemble. Iels étaient très surpris·es et fier·es de la qualité du projet ! C’est ce qui m’a le plus touché : leur engouement.

224 pages

45€