Entre 2014 et 2019, le photographe brésilien Rodrigo Sombra se rend à plusieurs reprises à Cuba. Il livre avec Insular Night : Invisible Gardens, un témoignage personnel d’une culture qui lui est étrangère et mystérieuse. Au lieu d’expliquer, il déconstruit les idées préconçues souvent associées à l’île. Ce projet a fait l’objet d’une publication par Paper Journal.

Fisheye : Qui es-tu, peux-tu te présenter brièvement ?

Rodrigo Sombra : J’ai 33 ans. J’ai étudié le journalisme à l’université, où j’ai aussi suivi un cours de photographie et appris à utiliser un appareil photo. J’ai travaillé comme journaliste dans un journal local pendant un an et j’ai fait quelques concerts en tant que freelance. Je suis né dans un village situé à Bahia, un État du nord-est du Brésil. Je me suis récemment aperçu que ma pratique photographique demeurait liée à mon enfance. Il y avait dans la maison de mon père une grande fenêtre donnant sur la rue principale. Je passais des heures, debout, à regarder à travers elle. Autrement, je me rendais à la ferme et je passais beaucoup de temps à errer dans les pâturages ou dans les plantations de cacao. Ma méthode de travail actuelle – errer avec mon boîtier dans les rues – renvoie à mes souvenirs contemplatifs d’enfants. C’est presque comme si la photographie me ramenait à cet état d’esprit d’antan.

Qu’est-ce qu’une “bonne photo”, selon toi ?

Une bonne image n’est pas seulement descriptive. Elle est capable d’attirer l’attention du spectateur parce qu’elle suscite du mystère ou une envie d’enquête. Une bonne photo doit nous interroger sur ce qui se trouve dans le cadre, et sur ce qui le dépasse, autrement dit sur le visible, comme sur l’invisible.

Quelle est la part de hasard dans ta pratique artistique ?

Mon approche photographique repose sur une pratique libre et spontanée. Et en même temps, mes photographies de rue résultent toujours d’un travail de recherche en amont. Objets, et carnets de photos, de notes, de citations inspirants composent mes archives personnelles que je mets régulièrement à jour. Et à chaque fois que j’amorce un nouveau projet, je me réfère à ces éléments.

Dans quelle mesure ton passé de journaliste a-t-il influencé ta photographie ?

Se promener en quête d’une histoire, approcher des inconnus dans la rue, et leur poser des questions… Même si le journalisme fut une brève expérience, cela a clairement dû influencer mon travail de photographe.

Tu es un lecteur. Quels auteurs t’ont guidé ?

J’aime la littérature américaine moderne. Les descriptions sensuelles de Truman Capote sur les individus et les lieux, l’écriture cinématographique de F. Scott Fitzgerald ou les vastes paysages de Jack Kerouac ont renforcé ma sensibilité. Pendant mon séjour à Cuba, j’a surtout lu des auteurs cubains comme Virgílio Piñera, Cabrera Infante, Lezama Lima, Pedro Juan Gutiérrez, Calvert Casey et Leonardo Padura.

Ta série Insular Night : Invisible Gardens porte sur Cuba, un pays que tu as découvert en 2014…

Insular Night : Invisible Gardens

gravite autour du concept d’insularité. Vivre entouré d’eau a des conséquences très concrètes pour les Cubains. Des conséquences qui ne sont pas seulement géographiques, mais aussi psychiques, culturelles, ou encore politiques. En mettant en avant la mer comme frontière, l’insularité devient une prémisse poétique pour étudier les relations entre l’habitant cubain et l’étranger.

Quelle vision t‘étais-tu fabriquée de ce pays ?

L’image que j’avais de Cuba provenait surtout de la littérature. Une fois sur place, j’ai rapidement reconnu des situations, et des lieux décrits dans les livres de Pedro Juan Gutiérrez que j’ai découvert quand j’étais plus jeune. À ces références littéraires se sont mêlés de nouveaux traits culturels et modes de vie si bien que l’image d’un état hégémonique – associée à Cuba et circulant à l’étranger – me semblait infondée et bien pâle.

Une fois sur place, que voulais-tu témoigner ?

Rares sont les endroits, qui comme Cuba, génèrent autant d’opinions et d’idées préconçues. Ce que j’y ai découvert dépasse toutes les formes de représentations possibles. J’ai tenté d’honorer la beauté de cette réalité dont j’ai été témoin, en images. Malgré toute l’horreur du monde – et de mon vivant, il n’a jamais été aussi dystopique – de petits miracles se produisent partout, tout le temps. Et c’est particulièrement le cas à Cuba. Peut-être est-ce le fait de son histoire originale. La photographie est un outil merveilleux pour ancrer ces instants. Je voulais aussi construire un lieu fictif, selon mon imaginaire.

Dans l’ensemble, cette tension entre le réel et le fictif nourrit mon travail. Et il est amusant de voir comment cela est interprété. L’année dernière, dans le cadre d’une exposition individuelle dans une galerie, j’ai exposé Insular Night : Invisible Gardens à São Paulo. Deux Cubains résidants au Brésil ont assisté au vernissage. L’un d’eux a aimé ce qu’il a vu tandis que l’autre s’est contenté de dire : “Ce n’est pas Cuba”. J’ai considéré ces deux réactions comme des compliments.

Qu’est-ce qui te fascine à Cuba ?

J’aime ce mélange de fluidité et de lenteur qui caractérise le quotidien. L’hostilité y est moindre. À Cuba, les gens sont plus disponibles les uns pour les autres, et semblent moins motivés par leurs objectifs individuels. Il est donc plus facile d’interagir dans la rue.

J’ai souvent eu l’impression que malgré toutes les énigmes économiques et politiques de l’île, et toute la frustration qu’elles entraînent, de nombreux Cubains ont conservé une sorte d’attitude dionysiaque face à la vie (relatif à Dyonisos, qui participe de la tendance à l’ivresse de l’enthousiasme et de l’irrationnel). Ils sont à la fois festifs et stoïques – ce qui est admirable. Je suis également captivé par les traditions afro-cubaines comme la Santeria (une religion originaire de Cuba dérivée de la religion yoruba) ou l’Abakuá (culte initiatique considéré comme une fraternité ou une société secrète).

Comment as-tu procédé, une fois sur place ?

En arrivant à La Havane, je n’avais pas défini de thème ni de concept, mais j’avais des intentions esthétiques très claires. Mes itinéraires étaient assez flous. Mon processus ? Emporter mon boîtier le matin et me promener jusqu’à ce que la lumière du soleil disparaisse. Le hasard a guidé nombre de mes pas. Parfois, je sonnais à une porte pour demander une information et je me liais d’amitié avec la personne qui vivait dans la maison. On m’invitait à visiter un endroit spécial ou à rester chez lui pendant les deux trois jours suivants, ce qui constituait une voie à mon projet. J’ai eu quelques détours de ce type.

La réalité à Cuba était tellement riche, variée et déroutante que je ne n’ai pas hésité à ouvrir ma pratique photographique. Un jour, j’ai lu que le désir d’un jeune poète est de trouver son propre style, tandis qu’un vieux poète souhaite se débarrasser de son style. Je suis entièrement d’accord avec cette théorie. Mon séjour à Cuba m’a donné une “déséducation stylistique” et m’a permis de trouver ma voie…

Tu as fait de nombreux voyages à Cuba, as-tu observé des changements majeurs ?

De 2014 à 2019, j’ai fait quatre voyages à Cuba, j’y ai passé cinq mois au total. En tant qu’étranger, il était important pour moi de m’immerger.

Il est difficile de saisir la réalité de tout un pays, encore plus pour un étranger. J’ai cependant remarqué plusieurs évolutions au cours de ces cinq années. J’ai d’abord remarqué une amélioration de l’accès à Internet. On peut aussi noter une augmentation des entreprises privées locales, et donc une croissance apparente de l’inégalité entre les Cubains. Au cours de ces cinq années, j’ai aussi vu le nombre de visiteurs américains augmenter. Et puis, malheureusement, l’un des plus grands changements –encore d’actualité : la paralysie des relations avec les États-Unis, due à la politique hostile menée par Trump et son administration.

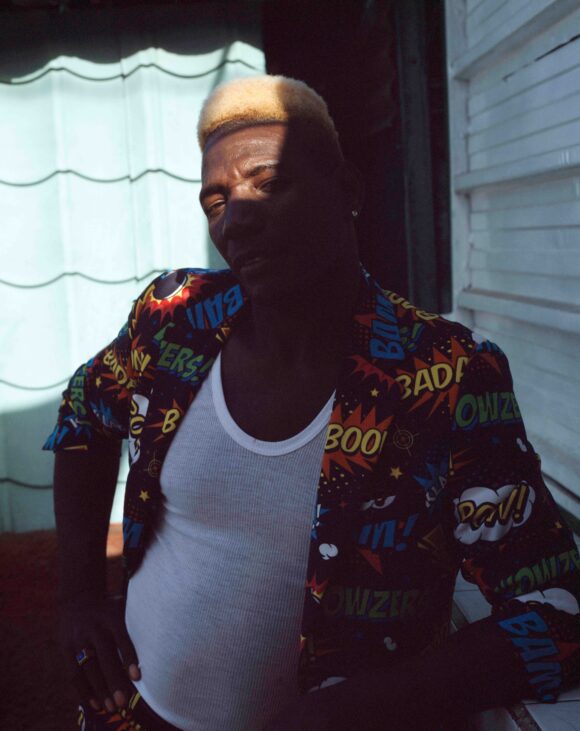

Quelques mots quant à tes personnages ? Que symbolisent-ils ?

Mes personnages sont des gens qui ont attiré mon regard d’une manière ou d’une autre au cours d’une rencontre hasardeuse. Une allure, un regard, un vêtement, une façon de bouger ou de se comporter… ayant une part de mystère pour moi.

Et puis il y a certains de mes amis cubains, avec qui j’ai passé des journées entières et dont le portrait symbolise l’intimité que nous avons créée.

D’où vient ce titre Insular Night : invisible Gardens ?

J’ai « volé » ce titre à un poème de l’écrivain cubain Lezama Lima. J’aime la façon dont ce titre résonne : on ne peut pas cerner tout ce que recoupe une image, et ce, même si elle est facilement reconnaissable.

Peux-tu résumer ce projet en trois mots clés ?

Insularité. Marge. Étranger.

Insular Night : invisible Gardens, Paper Journal, $40.00, 48 p.

© Rodrigo Sombra