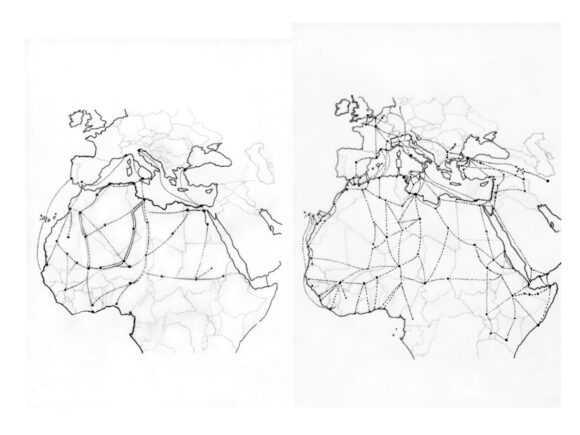

Photographe, artiste queer et enseignant chercheur à l’École National Supérieure d’art de Cergy (ENSAPC), Nicola Lo Calzo travaille activement sur les notions de mémoire, d’identité et de pouvoir. Dans son œuvre, l’Italien se penche notamment sur la manière dont les minorités « produisent des savoirs allant à l’encontre des récits dominants ». Dans son dernier projet édité, Binidittu, il développe cette réflexion politique et sociétale, en se penchant sur les populations migrantes subsahariennes du bassin méditerranéen. Couplées à des cartographies, éléments d’archives, textes lyriques et bibliques, les clichées de cet ouvrage visent à rendre visibles celles et ceux dont les récits de vies ont été usurpés, négligés, ou obstrués. Rencontre.

Fisheye : Que raconte ton livre Binidittu ?

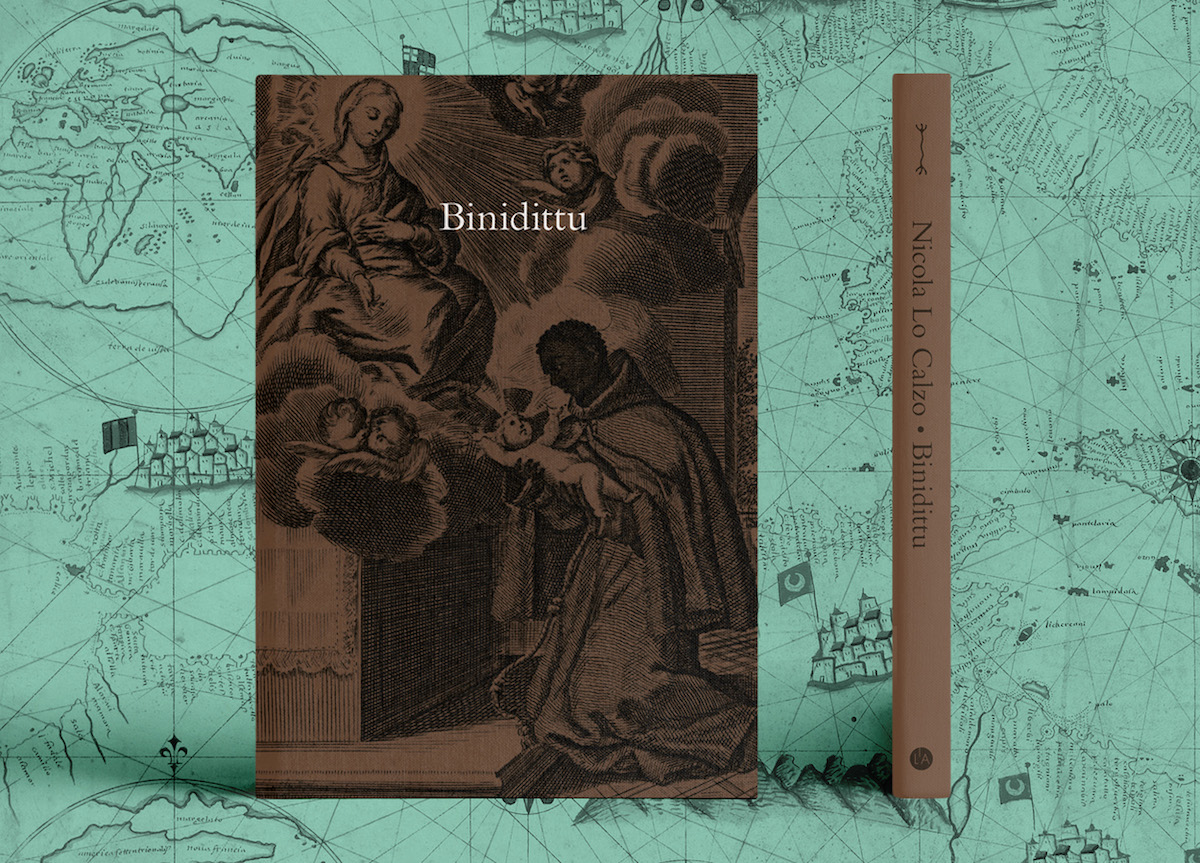

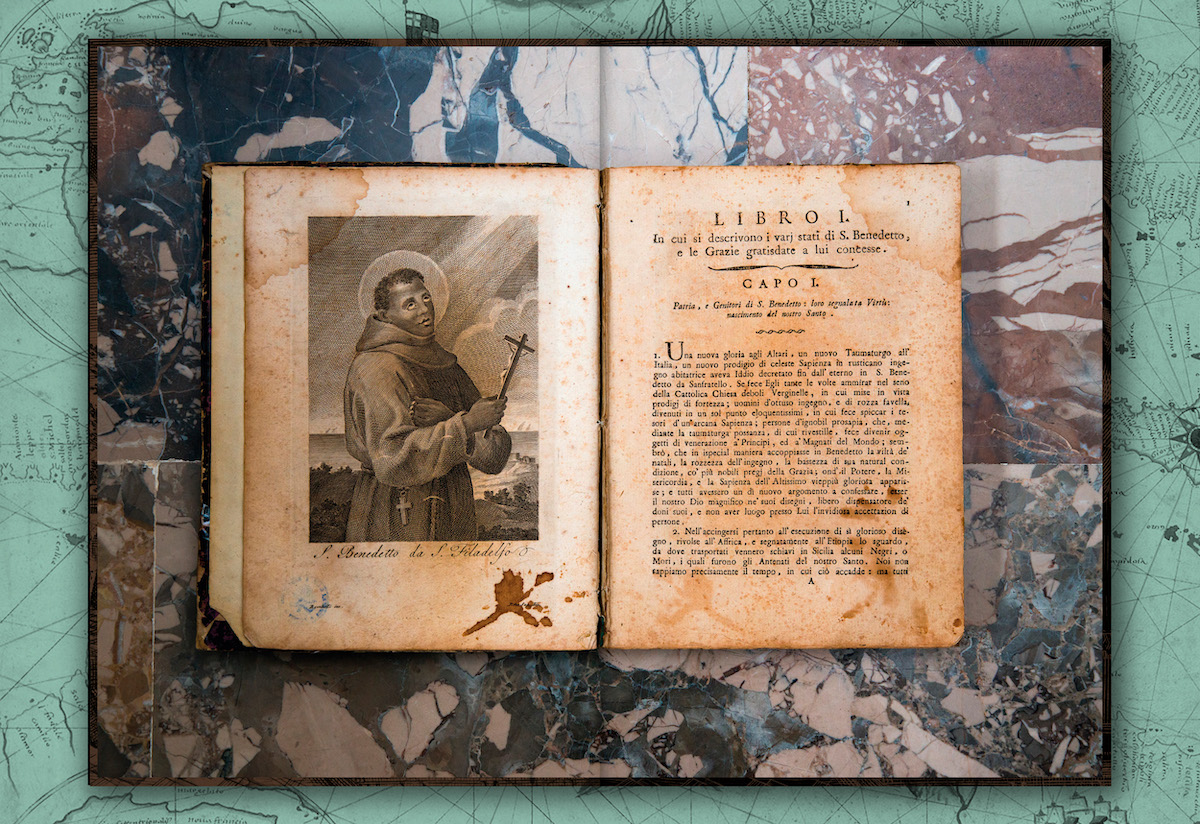

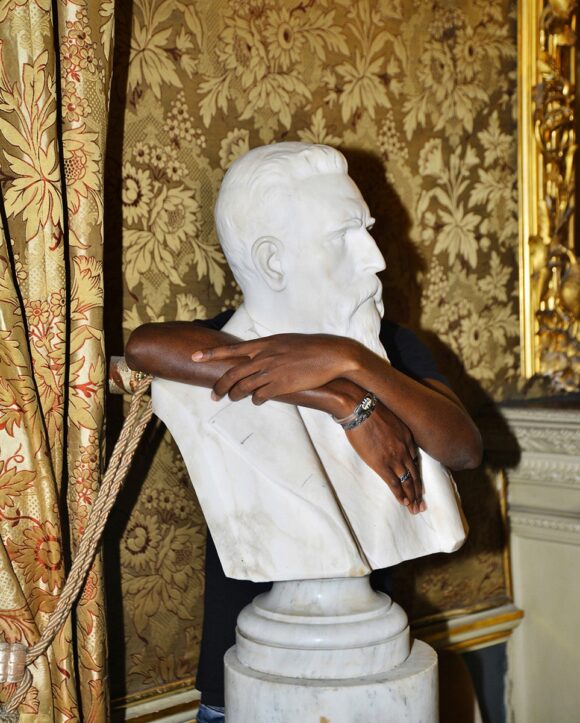

Nicola Lo Calzo : Le projet Binidittu est une réflexion sur la Mare Nostrum (une expression latine pour désigner la Méditerranée) et sur le rapport entre visibilité et invisibilité des populations subsahariennes résidentes ou migrantes dans cette région. J’étudie ces thématiques à travers la figure historique méconnue de Benedetto Manasseri (1524-1589), un homme afro-sicilien, fils d’esclaves, devenu ensuite le premier saint noir de l’histoire, sous le nom de Benoît le More. Binidittu résonne telle une allégorie moderne de notre époque faite de contradictions : le lieu de la rencontre entre le Mare Nostrum et la mondialité, la mémoire et l’oubli, le racisme banalisé et l’humanité partagée, la reconnaissance et le déni, l’accueil et le rejet.

Quelle est sa genèse ?

Ce projet, dont le livre a été dessiné en collaboration avec Ramon Pez, découle d’une recherche que je mène depuis une dizaine d’années, réunit sous le titre Cham, dédiée aux mémoires des mondes afrodiasporiques, notamment celles de la résistance à l’esclavage en Atlantique et en Méditerranéen. J’ai rencontré la figure de Saint-Benoît le More, appelé familièrement Binidittu par les Siciliens, en Amérique latine, lorsque je travaillais sur les communautés afrodescendantes. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur un certain San Benito de Palermo – un culte lui est dévoué dans la région de Giron à la frontière avec l’Argentine. J’ai parcouru à rebours son chemin et me suis vite rendu compte qu’il s’agissait d’une figure historique, religieuse et politique majeure, dont les origines étaient géographiquement plus éloignées.

© Nicola Lo Calzo

Pourquoi avoir choisi Binidittu ?

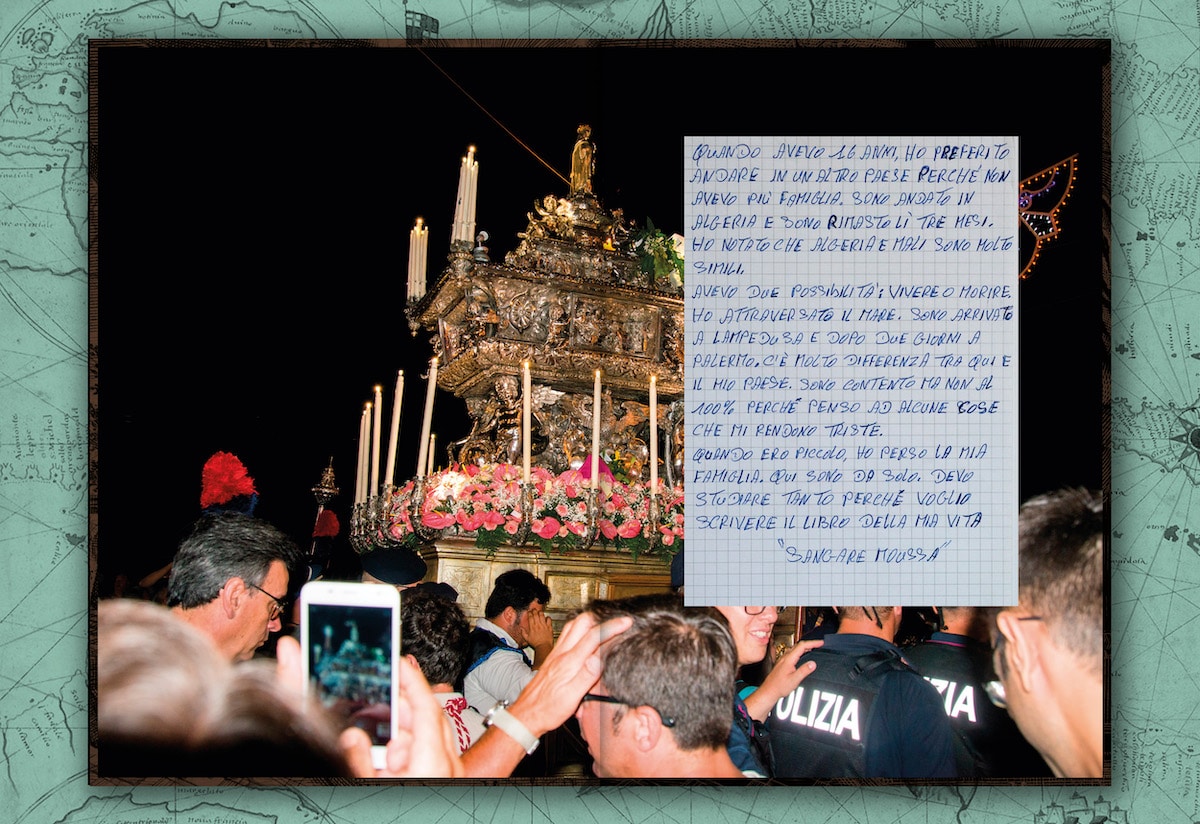

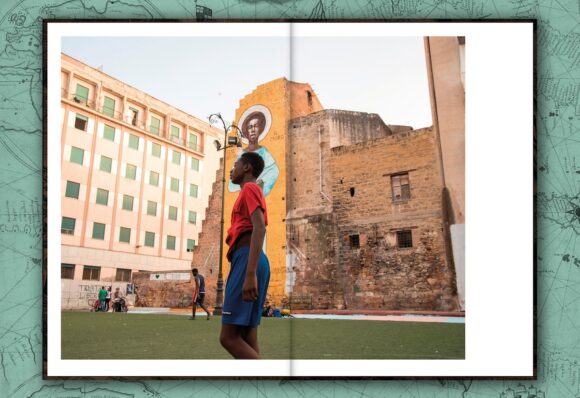

La trajectoire improbable de Benoît le More m’a tout de suite passionné, tout comme la dévotion populaire vis-à-vis de cet homme issu de la diaspora africaine. Son culte existe toujours en Sicile, ainsi qu’en Amérique latine jusqu’à l’ile de Sao Tomé en Afrique. La population de Palerme lui a voué un culte de son vivant, se précipitant au couvent de Santa Maria di Gesù pour demander conseils, aide et guérisons. Peu de temps après sa mort (en 1589) les communautés noires d’Amérique l’ont adopté comme une figure de liberté et d’émancipation, un rebelle caché sous un visage « pieux ». Depuis une vingtaine d’années, Binidittu se charge progressivement de nouvelles significations, et devient un symbole de la lutte antiraciste et de l’accueil des personnes migrantes.

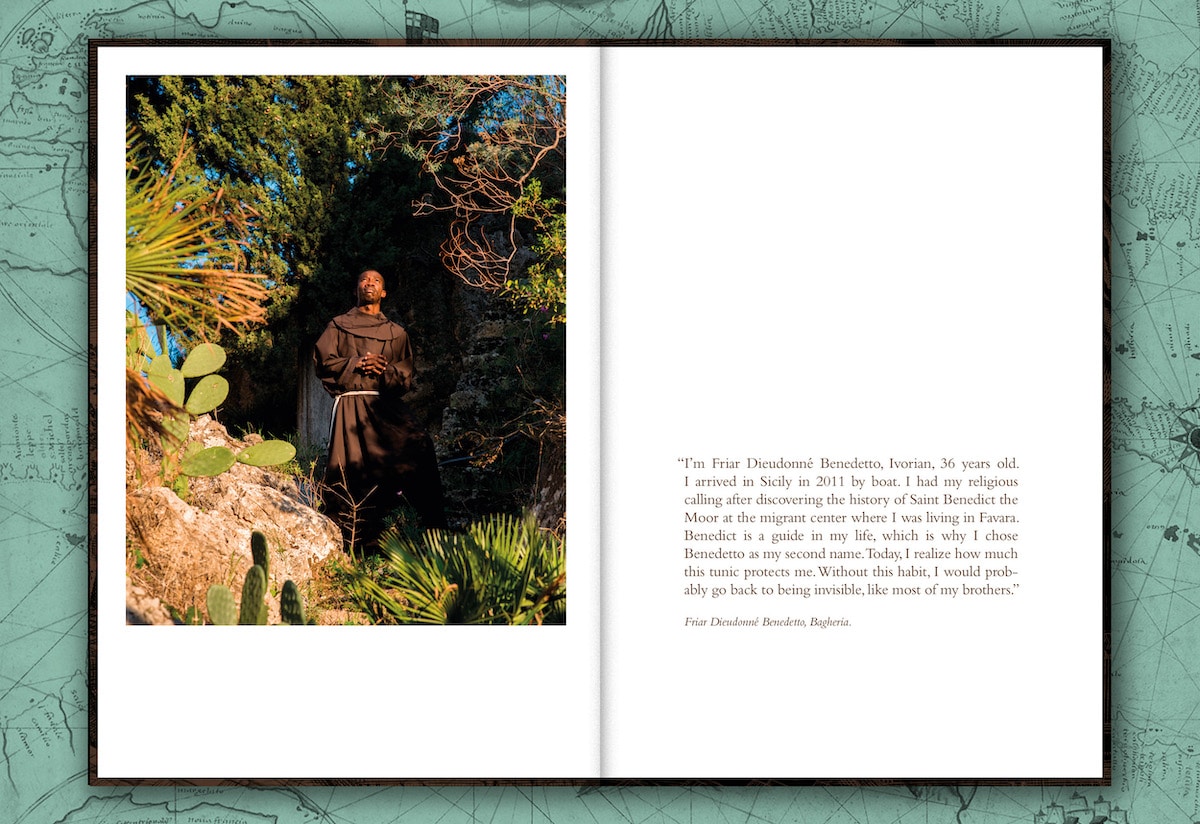

Sa figure m’a permis d’interroger le présent postcolonial italien et méditerranéen, à travers une recherche photographique qui confronte les multiples contradictions et ambiguïtés de la société italienne, ainsi que l’(in)visibilité des personnes migrantes ou immigrées.

Comment ton livre se construit-il ?

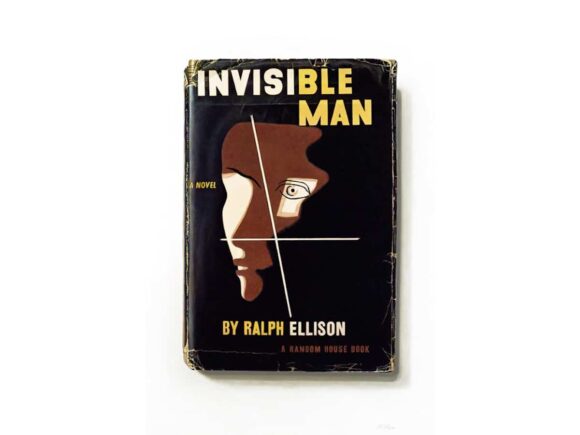

J’ai ancré ma narration dans deux réalités différentes : celle portée par les dévots siciliens et celle véhiculée par la diaspora subsaharienne résidante en Sicile, ainsi que ses groupes et associations militant·e·s. J’ai voulu questionner l’amnésie de l’Europe et de l’Italie face à la présence historique des Afropéens, dont le More est l’une des figures les plus représentatives. L’invisibilité de Benoît, son effacement progressif d’un certain imaginaire occidental, résonne fortement avec l’expérience de la diaspora subsaharienne en Méditerranée. C’est pourquoi le livre se décompose en deux parties. La première se concentre sur l’héritage de Benoît le More, les fidèles siciliens et leurs multiples représentations du saint. La seconde, sur l’expérience complexe de la diaspora subsaharienne vivant en Sicile, notamment certains hommes et femmes avec lesquels j’ai pu travailler. Autour de la narration photographique s’articulent également des extraits du roman Invisible Man de Ralph Ellison qui dévoilent des contradictions et clichés paternalistes ou racistes.

En abordant frontalement des sujets de société complexes, t’es-tu confronté à des réticences quelconques ?

Quand on travaille sur le vivant et que l’on s’attache à photographier autrui dans son cadre de vie politique sociale et économique, il y a toujours une prise de risque. Je pense notamment aux communautés religieuses, ethniques ou culturelles avec lesquelles j’ai travaillé. En tant que personne queer, photographier signifie pour moi exposer mon regard à celui de l’autre, avant même d’être autorisé à le photographier. Je me suis donc nécessairement confronté à certains rejets. Je pense qu’une photographie critique provient, d’une part, de la conscience que le photographe a de lui-même et de son statut, ainsi que de sa volonté à engager son corps dans une relation avec la personne photographiée. De l’autre côté, la qualité de la relation est déterminée par l’expérience particulière du sujet, par sa volonté à participer activement à l’expérience, et par son statut social et politique.

Dans le cas de Binidittu, le fait que la plupart des modèles soient de jeunes artistes a beaucoup joué dans la construction des images. Cela m’a permis de créer des portraits équilibrés entre réalité et fiction. Je ne cherche pas à faire des images vraies mais plutôt des images justes.

© Nicola Lo Calzo

Ce projet a-t-il une vocation politique assumée ?

Oui. Mon travail vise à faire émerger des récits marginaux, à déconstruire les dominants et à mettre en œuvre une photographie critique. Je souhaite qu’elle soit participative, de manière à ce que mon modèle puisse aussi se reconnaître et suivre tout le processus de création. La photographie est pour moi une arme de lutte contre les inégalités, les racismes, les discriminations. Il est aussi mon moyen principal d’expression et un outil extraordinaire de connaissance. C’est un travail expérimental que j’ai construit à partir d’une recherche historique et anthropologique précise. Mon premier engagement est celui de rendre accessibles ces mémoires locales, marginales et fondamentales parce qu’elles nous confrontent à notre passé colonial autant qu’à notre présent postcolonial.

Je cherche à les démocratiser par le geste photographique pour un public élargi, tout en essayant de garder leurs nuances. Avant même de les exposer, les médias et les journaux m’ont permis de diffuser auprès du grand public des histoires qui n’intéressaient jusqu’alors que des initiés. Le travail de Binidittu répond précisément à cette ambition, contribuer à la reconnaissance de cette figure majeure de la Méditerranée autant qu’à celles des hommes et des femmes qui j’ai croisé le long de mon périple en Sicile.

En tant que photographe italien, penses-tu que ton regard sur l’histoire de Binidittu a été influencé par tes origines ?

Mes origines participent en effet surement à l’évolution de mon écriture photographique. Je pense que chaque photographe s’exprime à partir d’une position complexe, définie par son expérience passée, ses appartenances (culturelles, politiques, idéologiques), son statut social, la place qui lui est assignée au sein de la majorité dominante (homme, femme, blanc, noir, hétéro, homo, sain, malade…) et son rapport contingent ou historique au lieu ou à la personne avec laquelle il réalise des images. À mon avis, réduire un regard à une appartenance quelconque ou des expériences ne rend pas compte de la complexité du vécu de chacun et n’est pas une preuve d’honnête intellectuelle.

En tant qu’homme issu d’une minorité sexuelle, originaire du sud d’Italie, émigré en France, européen et architecte de formation, ma recherche et ma pratique artistique se développent à la croisée de mes expériences et appartenances. Cela dit, le fait d’être queer a profondément marqué le choix de mes sujets autant que mon regard. Plus encore, cela a été le moteur de ma pratique artistique. La photographie a été et reste un parcours personnel d’émancipation, elle a fonctionné pour moi comme une thérapie. Dans ma jeunesse, j’avais beaucoup de mal à regarder les gens droit dans les yeux. Le 8e art m’a aidé à retrouver ce contact avec autrui, à m’affranchir de mes peurs. Aujourd’hui encore, confronter le regard de mon sujet est un rituel, une libération que je renouvelle à chaque prise de vue.

© Nicola Lo Calzo

Ce projet a-t-il répondu à tes questionnements, ou en a-t-il suscité davantage ?

Les questions se sont multipliées. Je n’ai pas l’ambition de comprendre, mais plutôt d’appréhender en me laissant toujours le bénéfice du doute. En tant qu’artiste, je me dois de respecter l’opacité de ces mémoires, leur partie invisible. Je pense que pour saisir la complexité du monde, il faut respecter que toute réalité, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un évènement, s’oppose à tout désire de compréhension absolue.

Binidittu de Nicola Lo Calzo, L’Artiere Éditions, 200 pages, 45,00€.

© Nicola Lo Calzo