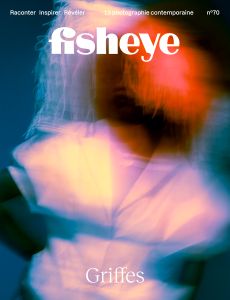

Rituel incontournable de la Fashion Week, les clichés pris aux abords des défilés constituent un genre à part entière dont les origines remontent au début du siècle dernier. Pour retracer son histoire, Fisheye s’est entretenu avec Sébastien Quequet, attaché de conservation de la collection de photographies du musée des Arts décoratifs de Paris. Parmi les 350 000 tirages qui la composent, 80 000 environ gravitent autour de la mode et un large échantillon montre des femmes élégantes se rendant sur les champs de courses, là où tout a commencé. Cet article s’inscrit dans la continuité de Fisheye #70, un numéro spécial mode.

Fisheye : Dans quel contexte la photographie street style est-elle née ?

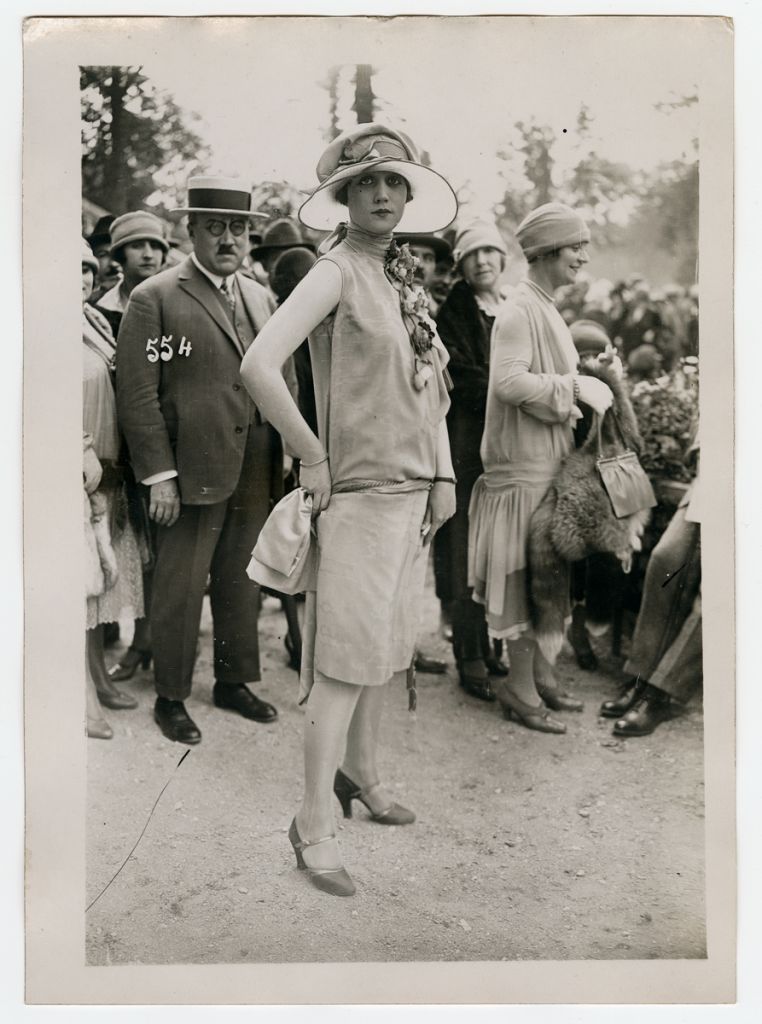

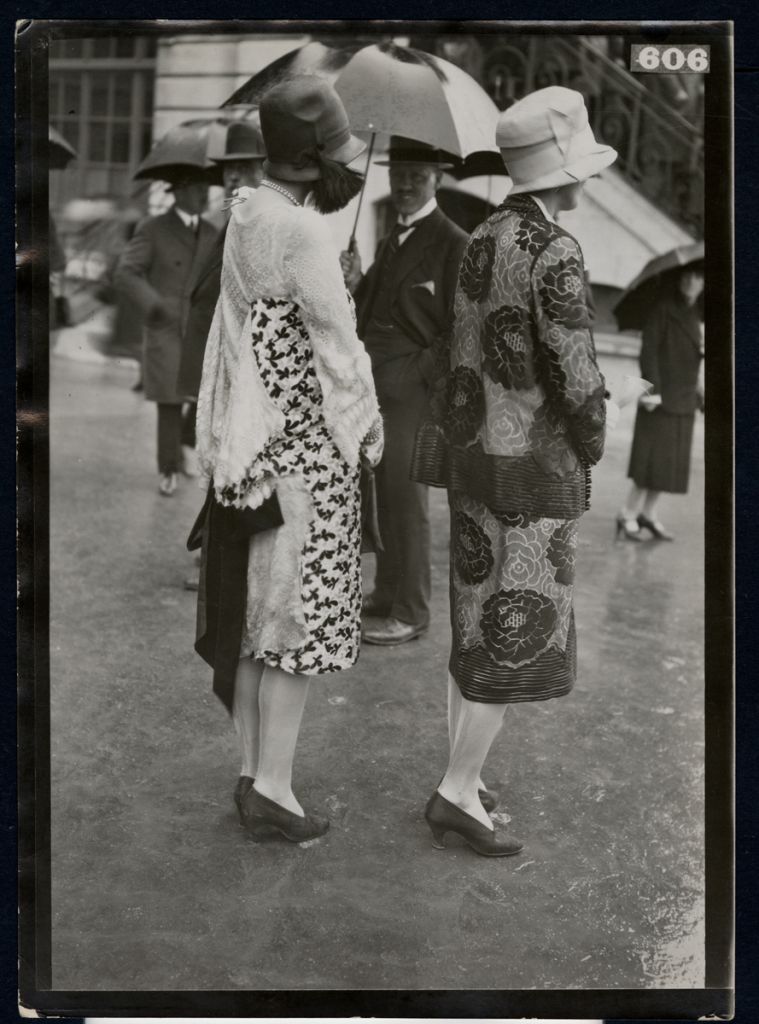

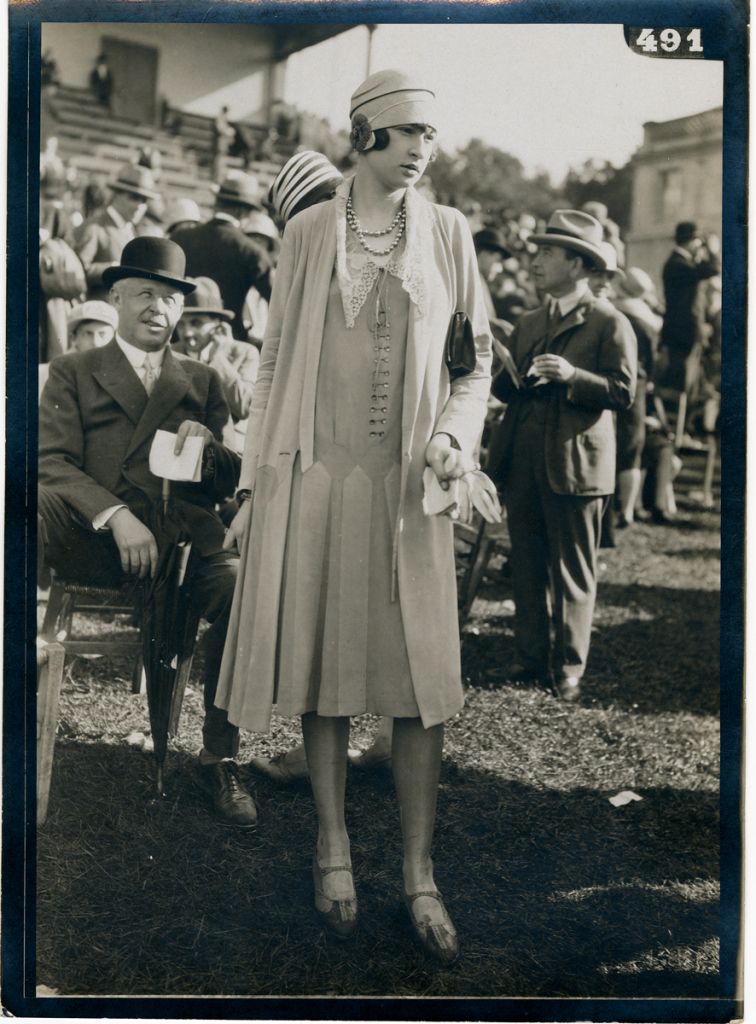

Sébastien Quequet : Si l’on considère que la photographie street style consiste à photographier des gens à la mode dans la rue, ou tout du moins à l’extérieur, dans des endroits en vogue, cela commence sur les champs de courses, en France, autour des années 1905-1910. À cette période, les maisons de couture y présentent des modèles et toutes les personnes fortunées qui aiment être vues se montrent là-bas. Le genre se développe alors avec des individus qui vont poser et des photographes qui vont se spécialiser dans ce type d’images. On connaît notamment Séeberger, l’agence Rol ou encore Paul Géniaux. Ce dernier quitte la Bretagne pour s’installer à Paris et signe les premiers tirages de mode sur les champs de courses.

Qui étaient les personnes photographiées ?

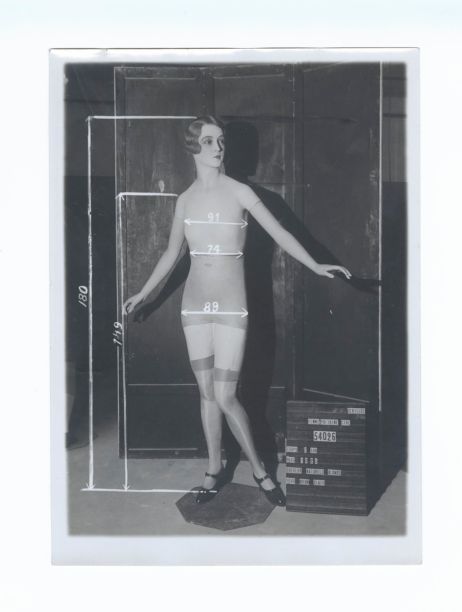

Il s’agissait de femmes à la mode qui pouvaient être aussi bien des mannequins envoyées par les maisons de couture – donc des femmes qui n’appartenaient pas à un milieu très aisé, car le métier était mal considéré à l’époque – que des figures de la bourgeoisie ou de l’aristocratie. Il est intéressant de constater que, sur les tirages, l’attention porte sur les vêtements et non sur le décor. À l’arrière-plan, on voit parfois des personnes qui regardent, comme sur les photographies de street style contemporaines. Les images – qui sont véritablement des photographies de mode – sont ensuite publiées dans des revues comme L’Art et la Mode, Vogue ou encore L’Illustration. L’idée est de vendre les tenues.

« Cela montre que la mode a besoin d’images pour exister. Elle est presque plus diffusée et même connue par les médias que par les tenues en elles-mêmes qui restent soit dans des placards, soit dans des souvenirs de soirées où tout le monde n’est pas invité, soit dans des archives ou des réserves de musées. »

Ces tirages et les photographies street style actuelles sont très similaires. Il s’agit toujours d’endroits où il faut être vus et le vêtement semble se démocratiser alors que tout le monde ne peut avoir accès à ces lieux et à ces tenues.

Exactement. Avec la mode, il y a cette idée de démocratisation qui n’en est jamais une. S’il y a cette volonté au début, elle est toujours avalée par le système. C’est d’ailleurs l’histoire des blogs. À leur création, ils sont à la marge avant d’être récupérés par l’industrie. Finalement, à l’époque comme aujourd’hui, depuis les années 2000-2005, on va à l’extérieur pour se faire remarquer et gagner une notoriété qui va permettre d’obtenir quelque chose. Cela dit, les photographes du début du XXe siècle étaient des professionnels qui travaillaient pour des journaux. Les tirages de mode ne pouvaient être vus et donc exister uniquement par ce biais. Il n’y avait pas encore de campagnes publicitaires ou d’affichages. C’est ce qui les distingue, à mon sens, des photographes des années 2000 qui pouvaient être des anonymes.

Selon vous, qu’est-ce que l’émergence de ce genre photographique dit de la mode ?

Cela montre que la mode a besoin d’images pour exister. Elle est presque plus diffusée et même connue par les médias que par les tenues en elles-mêmes qui restent soit dans des placards, soit dans des souvenirs de soirées où tout le monde n’est pas invité, soit dans des archives ou des réserves de musées. Les images, elles, circulent partout. C’est la raison pour laquelle la mode dépend d’abord des revues et des magazines, puis, à partir des années 1970-80, des expositions et, enfin, avec l’arrivée d’Internet, de la street style photography.

« Au tout début des années 2000, les blogs arrivent et sont d’abord alimentés d’images personnelles. Puis, des personnes qui viennent parfois de la mode, comme Scott Schuman ou Tommy Ton, vont incarner la première génération de ces street photographers. »

7,50 €

Comment cette pratique a-t-elle évolué au fil du temps ? Que s’est-il passé des champs de courses à l’arrivée d’Internet ?

Pendant longtemps, la photographie de mode a été prise en studio. Les premiers clichés en extérieur sont attribués à Martin Munkácsi qui a immortalisé une mannequin sur la plage. Il travaillait alors pour Harper’s Bazaar. Cette série des années 1930 est perçue comme une révolution, car c’est une première pour ce type d’images plus canoniques, à vocation publicitaire. Les tirages des champs de courses sont davantage considérés comme du reportage ou de l’information. Les mécanismes sont différents.

Plus tard, dans les années 1960, Gunnar Larsen va se faire remarquer pour ses photographies de mode prises dans la rue. Nous ne sommes pas dans de la street style photography, mais à l’image, ce sont des modèles qui posent de manière presque naturelle : les femmes marchent sans regarder l’objectif. La décennie suivante, il va créer plusieurs revues dans lesquelles il va faire appel à Bill Cunningham qui, après avoir travaillé dans l’industrie des chapeaux, s’est reconverti dans le journalisme avant de se lancer dans la photographie. Il s’est rapidement imposé comme une sorte d’icône : il sillonnait la ville sur son vélo, avec sa veste bleue et son appareil à la main. Il disait ne pas être en quête de personnes connues, mais de personnes qui ont du style.

Dans le même esprit, dans les années 1980, des revues artistiques confidentielles ou d’avant-garde, comme Le Palace Magazine, donnaient à voir des personnalités, comme Yves Saint Laurent ou Karl Lagerfeld, invitées à des soirées thématiques costumées. C’est une sorte de microcosme où les gens de la nuit, mais aussi de la mode se réunissaient. Guy Marineau, qui va également bouleverser la photographie de défilés, va prendre part à ce mouvement.

Enfin, au tout début des années 2000, les blogs arrivent et sont d’abord alimentés d’images personnelles. Puis, des personnes qui viennent parfois de la mode, comme Scott Schuman ou Tommy Ton, vont incarner la première génération de ces street photographers. En 2008, un tournant s’annonce quand Dolce&Gabbana les invitent à un défilé de prêt-à-porter. Certains considèrent que le genre, tel qu’il était alors, s’éteint en 2014-2015. Aujourd’hui, on est dans un exercice beaucoup plus professionnel et codifié qui appartient à l’industrie de la mode.

Comment pensez-vous qu’elle va évoluer dans les prochaines années ?

L’avenir de cette photographie va se jouer avec les médias qui vont être créés. On est passé des revues aux blogs avant de laisser place à Instagram. Cela continuera ainsi. Les changements à venir mèneront peut-être à une réflexion sur le support, sur ce que l’on veut faire de ces images. Tobi Sobowale parle, par exemple, d’un code que les street photographers dont elle fait partie essayent d’établir entre eux. Il y a également une question éthique autour des sujets photographiés. Plutôt que de prendre une personne à la mode sur les réseaux sociaux, qui va susciter les réactions du public et, par conséquent, faire vivre le cliché, il va peut-être à nouveau y avoir un intérêt pour des anonymes que l’on met en avant pour leur tenue. Dans son ouvrage Street Style: An Ethnography of Fashion Blogging (Bloomsbury, 2016), l’anthropologue Brent Luvaas souligne qu’au tout départ, les modèles étaient des gens en dehors de la mode et, désormais, ils sont dedans, ils sont entrés dans le système. L’avenir offrira peut-être une nouvelle liberté et une dimension plus sociale à ce genre.

Rendez-vous par ici pour découvrir plus de sujets de notre dossier spécial mode.