Jusqu’au 18 novembre, les 1 200 mètres carrés du deuxième étage du Centre Pompidou-Metz se transforment en une promenade temporelle pour révéler les grands défis de la photographie. Sous le commissariat de Sam Stourdzé, l’exposition Voir le temps en couleurs part à la conquête du médium qui a révolutionné les perceptions du réel.

« La photographie est une merveilleuse invention. » C’est ce qu’on peut lire sur les lèvres mobiles de l’homme à lunettes du court-métrage muet réalisé par Étienne-Jules Marey et Georges Demenÿ en 1891. Ces mots accueillent qui ose s’aventurer dans le voyage visuel et immersif pensé par Sam Stourdzé au Centre Pompidou-Metz. Le directeur de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis et ancien directeur des Rencontres d’Arles a entrepris ce projet d’envergure « pour raconter 17 petites histoires réfléchies sur les avancées de la photographie, de manière ludique pour tous les publics ». Peintures, sculptures, films et — bien sûr — photographies jalonnent les cimaises élancées de l’institut. Voir le temps en couleurs est pensée en trois chapitres épiques, gare à celui·celle qui n’y voit que la couleur. « Il faut séquencer la phrase !, s’exclame Sam Stourdzé. Voir. Le temps. En couleur. Ce sont ici les trois grands défis auxquels a fait face la photographie. » Dans un premier temps, fixer l’image pour la voir. Puis, s’est posé la question de capturer le mouvement. « Sans l’instant, il n’y a pas d’événement », ajoute le commissaire. Et enfin, révéler la couleur.

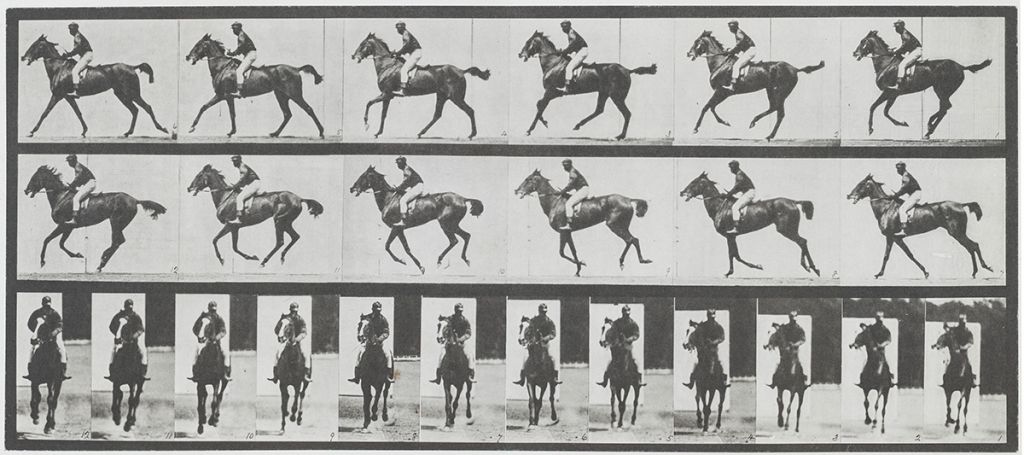

Pour ce voyage à travers les époques et les techniques, le passé est en discussion permanente avec le présent. Les reproductions photographiques de la Joconde de Gustave Le Gray, réalisées entre 1854 et 1855, dialoguent avec Mona Lisa elle-même, la peinture « une copie datant qu’il y a plus de trois cents ans par un peintre de l’École d’Italie, prêtée par le Louvre » avoue Sam Stourdzé. Les chronophotographies des physiciens Eadweard Muybridge et Etienne-Jules Marey — où, sur une seule surface se succèdent une série d’images prises jusqu’au millième de seconde, dévoilant les étapes précises d’un corps en mouvement — côtoient les sculptures de chevaux de Degas, « qui a corrigé les positions des pattes en fonction de ce que la photographie a permis de voir » confesse-t-il. Et les plaques autochromes de la collection des Archives de la planète commandée par Albert Kahn, qui fait découvrir les moments colorés du début du 20e siècle, s’associent avec des aplats de couleurs de Laure Tiberghien. « La photographie est un sujet sans fin. Les ancien·nes dialoguent avec les contemporain·nes, car iels ont beaucoup en commun et beaucoup à se dire. »

Montrer ce qui ne se voit pas

Tout au long de l’exposition, l’ambiance est tamisée, intimiste : « Les photographies ne supportent pas plus de 50 lux, alerte Sam Stourdzé. Il faut les protéger, on est en face de photographies certes, mais surtout d’objets précieux. » Parmi ces artefacts de grande valeur, les premières images de la Lune, réalisées par les frères Henry en 1890 à l’observatoire de Paris. Si la conquête spatiale est une réussite, c’est parce que le médium est au tournant. « La photographie a permis une nouvelle chose, montrer l’exploit, montrer aux autres ce qui ne se voit pas à l’œil nu, que ce soit microscopique, ou infiniment loin » détaille le commissaire. Les os de la main apparaissent sur les images radiographiques de Wilhelm Röntgen et les cellules végétales et minérales se dessinent sur les prises de vue au microscope de Laure Albin Guillot. Les sommets montagneux enneigés s’impriment sur les plaques de verre des frères Bisson. « Ils avaient une obsession à photographier la montagne, s’amuse le commissaire. Mais pour le faire, ils ont dû transporter des centaines de kilos de plaque de verre au sommet du Mont Blanc pour réaliser ces photographies », révèle-t-il.

De la peinture à la photo, et vice-versa

« Il est souvent coutume de penser que la photographie couleur arrive dans les années 1970 avec les maîtres américains. En réalité, on a cent ans de retard », indique Sam Stourdzé. Sur les murs, on découvre le travail coloré de Louis Ducos du Hauron, datant de 1869. À côté de ses photographies, siège une étrange boîte de métal blanc. Des trappes s’ouvrent sur les côtés et lèvent le voile sur ce qui ressemble à des daguerréotypes en couleurs. Ils sont signés, Gabriel Lippmann. Ce travail lui a valu le prix Nobel de Physique en 1908. La couleur semble pourtant avoir des difficultés à s’imposer. « Longtemps, la couleur était boudée des artistes, on l’a laissé aux photographes amateurices ou à la presse, mais beaucoup de grand·es photographe·es l’ont pratiqué pour eux-mêmes. Aujourd’hui, on redécouvre ces images », s’enthousiasme le commissaire de l’exposition.

Yevonde Middleton annonce dès les années 1930 le tournant pop de la photographie avec ses portraits étonnants. Ou encore les photographies en couleurs de Saul Leiter qui ont refait surface dans les années 1990-2000. « Quelle joie et quel engouement de voir son talent pour travailler les aplats de couleurs et sa façon de barrer les premiers plans », ajoute-t-il, le sourire en coin. Saul Leiter rêvait d’être peintre. Il disait : « La peinture est glorieuse. J’aime la photographie, mais je ne suis pas certain que la photographie puisse faire ce que la peinture peut. » C’est peut-être ce postulat que Sam Stourdzé essaye d’ébranler avec cette exposition, en finissant le voyage sur les tableaux photographiques de Gerhard Richter. Car si l’exposition débute avec des clichés de tableaux célèbres, elle termine avec des peintures de photographies. « Face à la photo de la bougie, Richter peint la bougie. Il dit que s’il peint la photo, il ne se laissera pas contaminer par la subjectivité du réel. C’est le point d’apothéose », conclut Sam Stourdzé. Probablement qu’un jour, on dira d’une peinture qu’elle est aussi belle qu’une photographie, ainsi la boucle sera bouclée.