Fondatrice de la première galerie dédiée à la photographie à Téhéran, Anahita Ghabaian Etehadieh signe un vaste recueil mettant en lumière le regard de 23 femmes photographes iraniennes sur une société en proie à plusieurs bouleversements. De la guerre à l’environnement en passant par des sujets plus intimes, Espace Vital donne à voir des travaux saisissants de femmes souvent placées dans l’ombre. Entretien avec cette galeriste qui hisse haut le médium et le féminisme dans un pays où l’art a du mal à se déployer.

Fisheye : Qui es-tu Anahita ?

Anahita Ghabaian Etehadieh : Je suis franco-iranienne. J’ai créé la galerie Silk Road (Route de la soie, ndlr) à Téhéran il y a vingt-deux ans et j’ai contribué à l’organisation de plusieurs expositions en Iran et à l’étranger aussi. Comme par exemple Iran, Année 38 aux Rencontres d’Arles en 2017. En Iran, je travaille avec des photographes connu·es ou non et je cherche à faire fonctionner une sorte de plateforme où les jeunes seraient en mesure de proposer leurs œuvres à l’intérieur et à l’extérieur du pays. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai appelé la galerie Silk Road. J’aimerais que ce soit une sorte de route qui crée un échange entre les artistes, les interlocuteur·rices, l’Iran et l’international.

Comment la photographie s’est-elle immiscée dans ta vie ?

J’étais intéressée par l’art en général, mais la photographie me tenait particulièrement à cœur, sans que ce soit ma spécialité. Lors de mes études à Paris, j’ai beaucoup travaillé sur la méthodologie. J’avais très envie d’approfondir un domaine précis de l’art qui n’avait pas déjà pris de l’ampleur. Et, il se trouve que le cinéaste Abbas Kiarostami m’a proposé de me donner ses photographies pour ma première exposition. Encore aujourd’hui, ça me plaît d’aller vers quelque chose qui demande à être développé. À aucun moment il ne s’agit pour moi d’être marchande d’art. C’est le fait de créer des échanges qui m’a toujours intéressée.

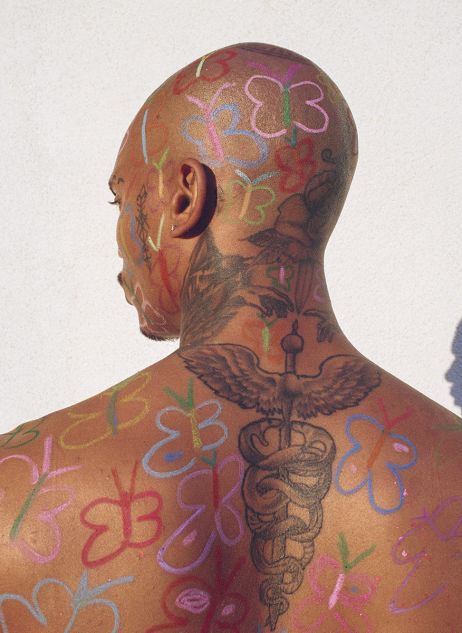

Série Cachée, 2018 © Atoosa Alebouyeh

Quelle place prend le médium dans le champ artistique iranien ?

La photographie que j’ai commencé à montrer en 2001 a eu beaucoup de mal à faire sa place en Iran. Encore aujourd’hui, c’est difficile de prétendre à ce qu’elle fasse partie du monde de l’art. C’est très contradictoire, car en Iran, il y a des étudiant·es extrêmement sérieux·ses qui s’intéressent à ce domaine. Cependant, la valeur marchande n’est pas du tout établie. Par contre, à l’étranger, le sujet est plus ouvert. En particulier avec la France où j’ai le plus d’affinités et de contacts.

Ce qui est curieux c’est que, pour le cinéma iranien, ça a été exactement pareil. Lorsque le film Le Goût de la cerise de Kiarostami a eu la Palme d’or au Festival de Cannes, en 1997, le pays entier ignorait absolument tout de ses films. Je constate la même chose pour la photographie. Autant aujourd’hui elle a des dimensions internationales, autant ni la peinture ni la sculpture ni d’autres domaines n’ont cette dimension.

Comment est né le projet de ce livre intitulé Espace Vital ?

J’avais très envie de publier un livre pour les vingt ans de la galerie, en 2021, mais on était en pleine période COVID. Le projet a vite été abandonné, mais j’ai persévéré. Dès 2020, j’ai envoyé plusieurs demandes à des maisons d’édition. Et puis, j’ai eu plusieurs propositions. J’ai choisi les éditions Textuel car on a déjà travaillé ensemble, il y a un véritable rapport de confiance.

Couverture Espace Vital © Newsha Tavakolian

Cet ouvrage présente les travaux de 23 femmes photographes iraniennes. Comment as-tu procédé pour la sélection ?

Premièrement, il n’y en a pas des centaines. Je ne sais pas combien exactement, mais le nombre de femmes photographes iraniennes actives est assez limité. Puis j’ai voulu regrouper trois générations, il y a notamment des étudiantes… L’essentiel est dans ce livre.

Ghazaleh Rezaei, présente à tes côtés, a décidé de parler de la guerre Iran-Irak. En quoi consiste son œuvre ?

Il faut savoir que quatre photographes ont parlé de cette guerre qui a commencé en 1980 et qui s’est terminée en 1988. Ghazaleh n’était pas née, et les trois autres non plus ou elles étaient très jeunes, mais c’est quelque chose qui est là et chacune parle à sa manière de cet évènement.

Elle a décidé d’entrer dans ce sujet par l’intermédiaire des clichés et négatifs de son oncle, qui était photographe et qui est décédé lorsqu’elle était enfant. Elle les a regardés sur un écran d’ordinateur et elle les a rephotographiés avec un flash de manière à ne pas montrer les visages et les rapprocher des icônes des tableaux d’églises. Une espèce de halo autour de la tête apparaît. D’un côté, elle approche ces personnages vers le sacré et, de l’autre, pour moi, c’est un véritable regard féminin sur la guerre dans le sens où on ne montre pas les visages des soldats disparus, on suggère quelque chose. Dans toutes les photographies de ce livre, on ne raconte pas une histoire directement. On prend des détours, pour les raconter et les rendre plus faciles à comprendre. Car les histoires de ce recueil ne sont pas très agréables à écouter.

Transport des portraits des jeunes, série Les Martyrs, 2021 © Ghazaleh Rezaei

Ghazaleh, comment as-tu réagi lorsque Anahita t’a proposé de figurer dans ce livre ?

Ghazaleh Rezaei : C’était une proposition très importante. Dans l’un des chapitres de ma thèse de doctorat, je me concentre sur les femmes photographes des années 1950 et 1960. Pour moi, c’est très important de mettre en avant les femmes photographes, c’est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en Iran.

Anahita Ghabaian Etehadieh : Ce n’est pas quelque chose qui se limite à l’Iran, mais qui est malheureusement général et c’est justement une très bonne occasion de s’intéresser aux femmes dans le monde de la photographie.

Une femme photographe en Iran peut-elle vivre de sa pratique ?

Je ne pense pas. Dans le cas de Ghazaleh, c’est sa famille qui la soutient. Nous n’arrivons que très rarement à vendre des clichés. Il ne s’agit pas de quelque chose qui va tomber toutes les fins de mois, c’est très aléatoire.

Pochette de CD imaginaires, série Écoutez, 2010 © Newsha Tavakolian

Quel sens donnes-tu au féminisme ?

Faire un livre sur des photographes femmes est une manifestation du féminisme selon moi. Mais quand on le regarde, on voit que la quasi-totalité des sujets a été traitée d’un point de vue féminin et dans certaines séries, le féminisme accompagne ce point de vue. Dans Écoutez, Newsha Tavakolian travaille avec des chanteuses, des cantatrices qui n’ont pas le droit, en Iran, de se produire toutes seules sur scène. Elle a créé la pochette de leur CD fictif. Elle signe d’ailleurs la couverture du livre. Ce personnage fascinant montre une femme qui pose devant la caméra en plein milieu d’une rue dans une tenue qui lui est imposée, mais qui porte quand même des gants de boxe rouges, c’est très symbolique.

Je pense également à Shadi Ghadirian et sa série Comme tous les jours. Elle donne à voir des femmes en tchador qui ont des ustensiles de cuisine devant le visage. Et puis d’autres travaux visuels encore, comme la jeune Atoosa Alebouyeh qui met en scène son propre corps. On ne voit jamais son visage, mais elle parle d’elle-même. Elle dit qu’à un moment de sa vie, elle n’avait pas envie d’avoir des interactions avec d’autres personnes, elle préférait un chat ou un poisson mort. On voit son corps et des positions qu’elle a choisi de prendre. Pour un travail fait en Iran, ce n’est pas anodin. Les points de vue varient, mais pour moi c’est un peu tout ça le sens du féminisme.

Comme tous les jours, 2000-2001 © Shadi Ghadirian

L’environnement prend une place importante dans ce livre. Peux-tu nous présenter une des séries explorant ce thème ?

Dans Les Yeux de la Terre, Solmaz Daryani parle du lac d’Ourmia qui a quasiment disparu, il n’y a presque plus d’eau. Au départ, c’était un lac profond, un lieu de loisirs. C’était le plus grand lac salé du Moyen-Orient, les gens venaient passer des vacances ici. La famille de la photographe tenait un restaurant, une sorte d’auberge au bord du lac et ses oncles étaient des marins qui partaient tous les jours. Il y avait une véritable économie qui a complètement disparu. On est témoins de la paupérisation de la population de la région, notamment à cause de cette catastrophe climatique.

Les Yeux de la Terre, 2014 – en cours © Solmaz Daryani

Les regards sont très souvent tournés vers le passé. Pourquoi ?

Le monde disparu est omniprésent. Il est partout. Par exemple, Malekeh Nayiny parle de la disparition et tout ce qui n’existe plus. Elle porte un regard sur sa famille disparue. Une partie est morte, mais dans l’ensemble, elle parle avec beaucoup de nostalgie de tout ce qui a existé avant et n’est plus aujourd’hui. Ou encore Maryam Firuzi qui a travaillé sur des crises successives qu’elle a vécues, de 2018 à 2020, en Iran, en se demandant qu’elle serait le rôle de la femme dans ce champ de ruine et surtout le rôle de la femme artiste.

Actualisation d’un album de famille, 2004 © Malekeh Nayiny

Si tu devais choisir une seule image de ce livre, laquelle serait-ce ?

Jamais de la vie ! (Rires) J’ai choisi toutes ces photos avec précision, je ne peux pas en sélectionner une seule, c’est impossible.

À quelle personne souhaiterais-tu remettre ce livre ?

J’aime l’idée que ce livre circule le plus largement possible de manière à ce que les gens réalisent que l’art n’est pas uniquement une affaire d’hommes, surtout dans une société comme l’Iran. Le remettre à une seule personne, ce n’est pas important. Bien que, si Nelson Mandela avait été encore en vie, j’aurais bien voulu le lui donner. Je l’admire pour sa patience et sa persévérance pour faire aboutir ses idéaux.

Espace Vital : Femmes photographes iraniennes, éditions Textuel, 45€, 160 p.

Image d’ouverture : Pochette de CD imaginaires, série Écoutez, 2010 © Newsha Tavakolian