Jusqu’au 29 mai 2022, La Fondation Cartier pour l’art contemporain accueille Graciela Iturbide Heliotropo 37. Des années 1970 à aujourd’hui, l’exposition retrace le parcours de l’artiste mexicaine, de ses portraits de communautés à son inflexion vers l’abstraction. Une rétrospective inédite, qui nous prouve, s’il le faut, la force évocatrice du médium photographique.

« S’il y a bien une chose qui caractérise le travail de Graciela, c’est son goût pour l’immersion. Il y a chez elle quelque chose de hautement participatif, elle ne photographie pas à distance, mais s’imprègne des gens, des lieux où elle passe, voyage »

, assure Alexis Fabry, commissaire de l’exposition et spécialiste de la photographie latino-américaine. Conçue en deux temps, Heliotropo 37 − titre emprunté à la rue où se situe le studio de Graciela Iturbide dans le quartier de Coyoacán à Mexico − revient sur plus de cinquante ans de photographie, au détour d’une scénographie sensible et équilibrée, réalisée par le fils de Graciela Iturbide, l’architecte Mauricio Rocha.

De la générosité d’un regard

Nichée au sous-sol de la Fondation Cartier, la première partie d’Heliotropo 37 − portant sur les années 1970, 1980 et 1990 − débute par des images réalisées par Pablo Lopez, de son atelier et résidence principale à Mexico. Un atelier particulier, puisqu’il a été commandé à son fils architecte Mauricio Rocha, dans le but de se « recueillir et travailler » à l’abri des regards extérieurs. « Graciela entretient un lien très étroit entre son intimité et son travail. Les deux tendent parfois à se confondre. Le fait de dévoiler ses intérieurs, son atelier qui est aussi sa maison, dévoile ce croisement entre l’intime et le professionnel, les images du studio donnent une clef de lecture intéressante », explique Alexis Fabry. Plongés dans son intimité, on découvre ses premières créations, ses racines, le socle de sa notoriété.

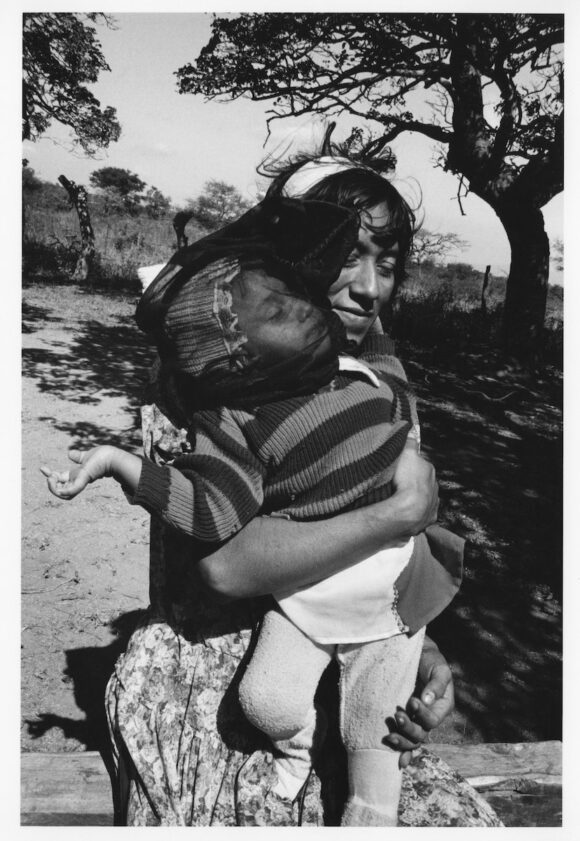

Au fil de ses périples, on suit ses traces laissées sur les terres qu’elle a parcouru et au sein des communautés qu’elle a rencontrées. Du gang White Fence à Los Angeles aux gitans d’Andalousie, en passant par la communauté zapotèque de femmes matriarches à Juchitan ou celle des transsexuels en Inde, Graciela Iturbide porte une attention particulière aux groupes et aux signes qui les composent. Elle saisit la force d’un geste, capture le désarroi d’une perte ou la joie d’une fête. De cette proximité envers autrui, de cette chaleur dans l’intime, des images nous interpellent et nous bouleversent. À l’instar de l’artiste, on s’imprègne des portraits que l’on croise, on apprend à déceler les rides d’un visage, les sourires qui en disent long. On découvre avec bienveillance leurs rituels quotidiens. Véritable ode au monochrome, ses séries reflètent une écriture pure, réaliste mais grandement spirituelle. « Ce qu’il y avait chez elle, et qui continue d’ailleurs de m’émouvoir, c’est sans doute ce mélange très singulier qu’elle avait et qu’elle a toujours eu, d’abandon et de retenue, d’onirisme et d’austérité. Elle est à la fois onirique, et détient une poésie qui saute aux yeux », confie avec admiration Alexis Fabry.

Peu à peu, les cadres se vident de présence humaine et les horizons s’agrandissent. Tant dans la déambulation que dans les thèmes abordés, la dimension ascensionnelle du parcours nous pousse à regarder vers le haut, vers l’immensité.

© Graciela Iturbide

Dans le vide, tout nous emplit

« Une caractéristique du travail de Graciela réside dans son recours à l’ellipse. Le fait que très souvent, les choses qui sont absentes d’une image pèsent autant que celles qui y figurent. La symbolique est toujours très forte. Chez son fils, il y a aussi cela, ce rôle important assigné au vide »,

révèle Alexis Fabry. Dépourvue de portraits, la seconde séquence s’attache à présenter l’œuvre contemporaine de l’artiste (initiée dès les années 1990). Une période charnière où son approche du médium devient symbolique. L’espace s’élargit et l’œil se porte instinctivement sur la nature. Son obsession pour les vols de Párajos (oiseaux en espagnol, ndlr) ou pour les cieux en atteste. Petit à petit, tout devient contemplatif et s’imprègne de mysticisme.

Ici, la terre s’impose comme un élément majeur. Cette terre qu’elle habite, qu’elle nomme « La terre mère, celle amenée par les étoiles » est la même qu’elle a traversée au gré des différentes civilisations qu’elle a côtoyées. Un sol qui l’a accueilli, qui est devenu le sien et dont elle a fait l’éloge dans ses clichés. Au cœur de la Fondation, son geste est perpétué par son fils. Tel un hommage à la marque qu’elle a laissée, les légendes de ses photographies sont apposées à même le sol. « Je trouve qu’à certains égards, Mauricio prolonge le travail de Graciela. Il y a énormément de points de convergence. Notamment son goût pour la matérialité, la profondeur des textures. Quelque chose qui retient instantanément la rétine, qui fait que l’œil est aspiré. Et en même temps, il fait ici en sorte que cette matérialité ne distraie pas des travaux de sa mère », précise Alexis Fabry.

Après la visite d’Heliotropo 37, un sentiment singulier nous envahit, comme après un rêve lucide, où les mondes de notre inconscient, peuplés d’individus inconnus, nous ont semblé si proches et pourtant si lointains. Ces personnages ont pris vie au rythme de nos pérégrinations pour enfin disparaître au profit du paysage, comme envolés à jamais vers des ailleurs suspendus. « Je trouve que Graciela Iturbide réussit magnifiquement à s’affranchir du caractère trop strict de certains formats, en dévoilant quelque chose de flottant. C’est cet onirisme qui me transporte à chaque fois », conclue avec émerveillement Alexis Fabry.

Graciela Iturbide, Heliotropo 37 à la Fondation Cartier jusqu’au 19 mai 2022

Autoportrait / © Graciela Iturbide

© Graciela Iturbide