Installation sanitaire construite à l’heure de l’hygiénisme, lieu de rencontres lubriques, où les corps s’abandonnent et les fantasmes se construisent, espace symbolique de la libération d’une communauté LGBTQIA+ oppressée… La pissotière s’impose comme un emblème des pratiques sociales et sexuelles des 19 et 20e siècles. Une invention que le photographe Marc Martin place au cœur de Les Tasses, Toilettes publiques, Affaires privées. Un ouvrage encyclopédique, récompensé par le Prix littéraire Sade 2020, rendant hommage à ces temples de perdition, où l’odeur âcre humaine se mêle au tabou du désir.

Fisheye : Quelle est ta vocation de photographe ?

Marc Martin : Mon œil s’attache aux contours de la sphère privée. Au rapport au corps dans l’espace public. Aux minorités. Je tente d’élargir le cercle de la tolérance, y compris au sein du cercle LGBTQ+.

Comment définirais-tu ton approche artistique ?

Je dirais que ma photographie est une résistance à la culture aseptisée, aux libertés qui s’oxydent. Elle se veut un pied de nez au regard légitime. Selon moi, évoquer l’intimité, c’est révéler une zone secrète à l’ombre des représentations publiques et polies. Je ne cherche pas à ce que le regardeur chérisse ce qu’il voit dans mes photographies. Je lui laisse découvrir mon goût pour la sexualité libérée, délivrée des cases et des carcans. Entre poésie(s) et pornographie(s), les cochons et les fleurs font bon ménage dans mes images.

C’est ce contraste qui t’a poussé à concevoir Les Tasses ?

Oui. Et puis, les imaginaires en marge, les interstices m’ont toujours attiré. La vespasienne, construite à l’heure de l’hygiénisme devait répondre à des besoins naturels. Elle a répondu à un besoin social. Tant de rencontres à l’encontre de la norme se sont jouées dans ces lieux publics. Replacer les pratiques sociales et sexuelles au cœur de l’édicule, voilà mon sujet. Ce qui m’intéresse, c’est moins l’acte en lui-même que la détermination qu’il supposait et l’énergie qu’il engendrait.

D’où vient ce titre, Les Tasses ?

« Faire les tasses » dans l’argot du XIXe et XXe siècle c’était « draguer autour des pissotières ». Une expression sans doute inspirée par leur charpente en forme de théière. L’expression a disparu du langage, la vespasienne du trottoir, mais à l’époque il y en avait à tous les coins de rue. La vespasienne symbolise à la fois le premier élément du mobilier urbain et l’ancêtre des applis de rencontres. C’est une histoire urbaine qu’on a toujours gardée sous le tapis, au nom de la décence.

Ton livre est une véritable encyclopédie. Comment ce projet a-t-il évolué ?

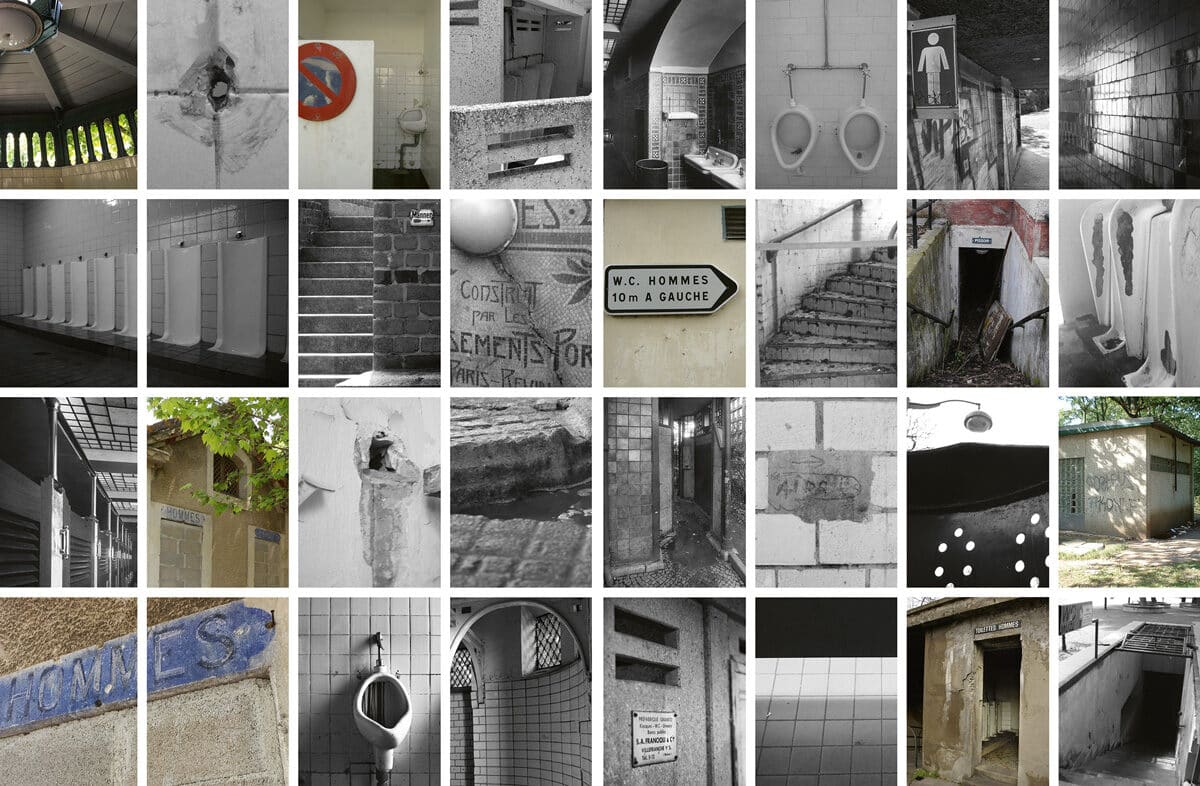

Il s’agit d’un travail d’introspection qui mêle vision artistique et recherche historique. Ce projet remonte à une dizaine d’années. J’explorais alors des lieux abandonnés pour une série photographique sur les fantômes urbains. Je me suis glissé à l’intérieur d’anciennes pissotières. J’ai su qu’elles étaient fermées depuis des décennies, car les graffitis sur les portes des cabines dataient des années 1980. Leurs auteurs avaient peut-être disparu, mais les traces de leurs fantasmes étaient restées là.

En photographiant ces graffitis, j’ai été projeté dans une autre époque, où les hommes qui cherchaient à rencontrer d’autres hommes n’avaient souvent pas d’autre choix que celui de se retrouver là, à l’abri des regards, dans l’anonymat des pissotières. Une de mes séries, Paradis perdus, illustre, comme un patrimoine oublié, l’architecture de ces endroits à l’abandon.

Pour réaliser ce projet, tu as fait de nombreuses recherches. Qu’as-tu appris ?

J’ai découvert – au-delà des histoires de mœurs – que les vespasiennes furent un lieu d’échange et de rendez-vous pendant la Résistance à Paris. Qu’elles ont servi de poste d’observation au-dessus du mur de Berlin pendant la guerre froide. Qu’elles ont fait l’objet des premières revendications féministes en matière d’égalité de traitement.

Les urinoirs publics, détournés de leur usage initial, ont joué un rôle capital pour « les générations d’hommes au placard ». En milieu hostile à la diversité – l’homosexualité a été pénalisée en France jusqu’en 1982 ! – il n’était pas commun d’afficher ses penchants au grand jour à l’époque. Il fallait les assouvir en cachette. Les parois des tasses ont furtivement abrité ces hommes aux désirs condamnés par la loi. Ces endroits, aussi puants et étriqués soient-ils, étaient des espaces de liberté. Faute de mieux.

Tu as fait le choix de représenter la communauté LGBTQ+ de manière très intime. Pourquoi ?

Il s’agit d’un sujet inconfortable, y compris pour une partie de la communauté LGBT+. Fallait-il tout dire, tout montrer au risque de heurter la bien-pensance, de provoquer la gêne ou le dégoût ? Ces vieilles rencontres autour des pissotières sont-elles compatibles aujourd’hui avec la respectabilité visée par certains porte-parole ? Ces petites histoires à l’ombre de la grande font partie de notre passé. Il n’y a pas de honte à avoir. La société d’alors confinait ces rencontres à de sordides édicules, dont elle pouvait faire mine d’ignorer ce qui s’y tramait. Les Tasses explore la question de l’altérité dans la ville et l’épanouissement identitaire.

Comment se sont passés les shootings ?

Synonyme de misère sexuelle pour les uns, causant une atteinte à la bienséance – voire aux bonnes mœurs – pour les autres, la rencontre dans ces tasses est pleine de préjugés dans la mémoire collective. J’ai donc voulu jouer avec les codes. S’il n’est pas embelli, le souvenir d’une époque révolue va se perdre. J’ai donc tenu à ce que mes images soient obscènes… d’enchantement. Pourtant les lieux étaient sombres, sales, étriqués, improbables à la photographie (des anciennes pissotières souterraines à Berlin, la dernière vespasienne à Paris…). J’y ai convié des modèles à poser de manière figurative, façon shooting de mode. Ensuite, j’ai sollicité de leur part une improvisation spontanée nécessaire au réalisme de la situation. Dès lors, un terrain de jeux s’est dessiné en temps réel. Le langage des protagonistes est devenu vestimentaire, corporel, social et culturel.

Qui sont tes modèles ? Comment les as-tu dirigés ?

Ils incarnent la diversité dans un lieu de passage. Ils ne se connaissaient pas au début de la séance. Tous n’étaient pas gays. Tous ne sont pas restés. D’autres, non binaires, ont improvisé à l’urinoir. Ils n’étaient pas là pour jouer un rôle préconçu. Ils avaient carte blanche. Je n’ai pas focalisé au-dessous de la ceinture, mais je n’ai rien recadré, ni personne à la prise de vue…

Les Tasses fait dialoguer tes propres photos avec des images d’époque. Pourquoi ce choix ?

Les tasses

invitent l’art contemporain à dialoguer avec le passé. En assemblant ces photographies anciennes, j’ai tenté de construire une passerelle entre le récit et la mémoire. Je les ai chinées aux puces, en ligne ou dans les vide-greniers, depuis une dizaine d’années. Aucune d’entre elles n’est sourcée ni datée. Leurs auteurs et les personnes représentées sont inconnus. Différentes en leurs textures, leurs tailles, leurs provenances et leurs époques, elles livrent des indices implicites et dessinent un territoire clandestin dans l’espace public. Anonymes – le titre que j’ai donné à ce chapitre – se lit donc comme une quête de racines.

Anonyme / Les Tasses par Marc Martin

Les séries présentées dans ce livre ont toutes des esthétiques marquées, pourquoi avoir mis l’accent sur la différence ?

J’ai voulu rendre à ces endroits libertaires, qui ont abrité tant de frissons, leur part troublante de sensualité. Ces lieux de passage et de sociabilité atypique voyaient les classes sociales s’estomper, les différentes cultures se mélanger… S’y côtoyaient la haute culture et les bas-fonds. Les murs réduisaient les frontières et agrandissaient l’espace. Si l’on croise l’univers de Proust, Genet, Fassbinder ou Chéreau dans mes photographies, ce n’est pas un hasard. Eux aussi ont été inspirés par les pissotières. Mine de rien, ces endroits que l’on dit glauques n’étaient pas une impasse.

Ma série Étrangers à la nuit, par exemple, les explore à la nuit tombée. Grâce à un dispositif volontairement discret, entre documentaire érotique et reportage ethnologique, j’ai capturé la vie nocturne de ces lieux publics semi-privés. J’aime leur esthétique entre chien et loup. Ainsi la censure se disperse et se dissout dans le décor.

Tu as également choisi de donner la parole à de nombreuses personnes – historiens, sociologues, aînés… Que t’ont-elles apporté ?

Recueillir le témoignage des Aînés a été le mur porteur du projet. Leur parole a nourri mon imaginaire. Elle donne à réfléchir sur l’équilibre instable de nos vies singulières, de nos itinéraires irréguliers. Des émotions passent par l’image et d’autres par des mots, par du vécu. Les historiens, les sociologues ont quant à eux décortiqué mon approche. Leur plume, en regard de mes photographies, les a parfois révélées.

Ce livre est couplé à une exposition, comment l’as-tu imaginée ?

Je vois l’exposition comme un prolongement de l’ouvrage. Depuis son inauguration au Schwules Museum de Berlin en 2017, elle fait son bout de chemin. Si les étapes à Munich et New York viennent d’être reportées, celle à Bruxelles a été capturée en 3D. La visite virtuelle à LaVallée nous emmène par exemple dans un ancien bâtiment industriel transformé en centre alternatif d’art contemporain. La première salle traite la partie historique avec les documents d’archives et les autres salles exposent ma vision plastique. Un accrochage est aussi prévu à Paris. Compte tenu des nouvelles conditions sanitaires, l’exposition se tiendra dès que possible. Les informations seront disponibles sur mon site !

Les Tasses, Toilettes publiques, Affaires privées, Éditions Agua, 58€, 300 p.

Anonyme / Les Tasses par Marc Martin

Anonyme / Les Tasses par Marc Martin

© Marc Martin