Le photographe anglo-italien Federico Clavarino s’est intéressé à l’histoire de ses grands-parents. Dans sa série Hereafter, il confronte passé et présent, interroge l’époque coloniale et ses conséquences contemporaines. Entretien.

Fisheye : D’où viens-tu ? Comment la photographie est-elle entrée dans ta vie ?

Federico Clavarino :

Je suis né à Turin, en Italie, d’une mère anglaise et d’un père italien. J’ai vécu là-bas jusqu’à mes 21 ans. Puis j’ai déménagé à Madrid, où je suis resté une dizaine d’années. Je suis maintenant installé à Lisbonne. C’est à Madrid que j’ai commencé la photographie. Si mon père a toujours aimé le 8e art, je ne m’y suis intéressé qu’à ce moment-là. C’était un moyen pour moi d’échanger avec lui malgré la distance. J’ai réalisé mon premier projet durant mes études, à l’école Blank Paper de Madrid. Je me suis rapproché de la communauté qui se développait aux alentours de l’école, et cela m’a ouvert une fenêtre sur le monde.

Comment se forment tes projets ?

Mes projets se construisent généralement sur le long terme, environ quatre ou cinq ans. Je commence souvent une série avec une vague idée en tête. Au départ, je ne peux pas exprimer clairement mon ressenti. Mes projets ressemblent à de grandes images sombres, que j’éclairerais lentement. Celles-ci deviennent alors de plus en plus précises. Il s’agit d’un processus très libre. La plupart de mes séries sont publiées sous la forme de livres.

Ta série Hereafter s’appuie sur l’histoire de tes grands-parents. Peux-tu nous la raconter ?

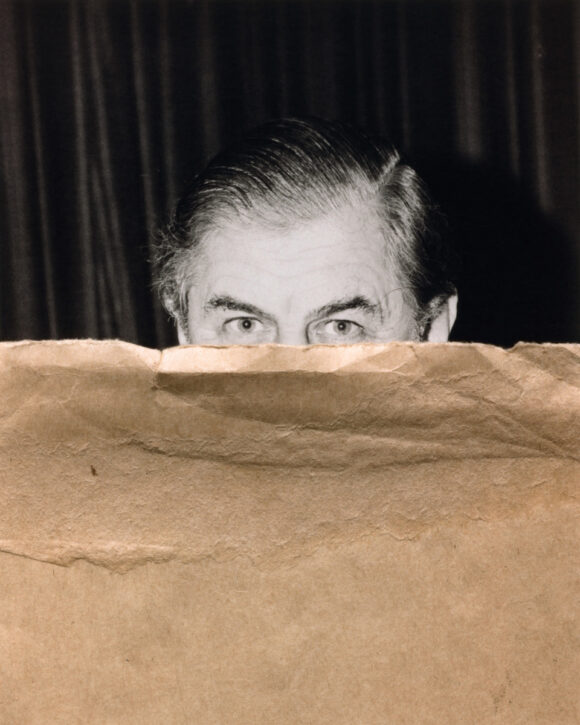

Mon grand-père, John, a vécu une vie extraordinaire. Je ne l’ai connu que tard, et sa mort, en 1998, m’a empêché d’apprendre réellement à le connaître. Cependant, ma grand-mère a vécu plus longtemps, et j’ai pu échanger avec elle.

Mon grand-père est né en Inde, bien qu’il soit anglais. Il était le fils de la fille d’un gouverneur. Suite à des problèmes financiers, sa famille et lui sont rentrés en Angleterre. Là-bas, John a poursuivi des études. Durant la guerre, il a été envoyé en Palestine, où il a été capturé deux fois par les forces allemandes. En prison, il a appris l’arabe, avec l’aide d’un prisonnier palestinien.

Après le conflit, grâce à son niveau d’étude et sa maîtrise des langues, il est devenu commissaire de district et a été envoyé au Soudan – qui, à l’époque, était toujours un territoire anglo-égyptien. Là-bas, il était chargé de représenter le pouvoir anglais en province. Après l’indépendance, il a rejoint le corps diplomatique [l’ensemble des représentants des puissances étrangères auprès du gouvernement, ndlr]. Il a alors été envoyé dans plusieurs endroits : la Libye, la Jordanie, Oman ou encore Chypre.

Que faisait ta grand-mère ?

Elle est née en Angleterre. C’était une femme très intelligente, qui a suivi une formation de chirurgienne. Mes grands-parents se sont rencontrés durant un été, et ma grand-mère a choisi d’accompagner mon grand-père au Soudan. Ils y sont restés dix ans. Durant la guerre froide, ma grand-mère a dû quitter son travail – en tant que femme d’un ambassadeur, son emploi la mettait en danger. Je pense qu’elle n’a jamais vraiment accepté cette contrainte.

Qu’est-ce qui t’a particulièrement intéressé dans cette histoire ?

Tout d’abord, les dimensions personnelle et émotionnelle du récit : ce sont mes origines. Mais également le fait que cette histoire est finalement assez courante, en Europe. De nombreuses nations européennes possèdent un passé colonial. Je suis persuadé que beaucoup de tensions actuelles sont les conséquences des relations de cette période. Il était de mon devoir de mettre en avant cette époque de la manière la plus complète possible.

Comment se sont déroulées tes recherches ?

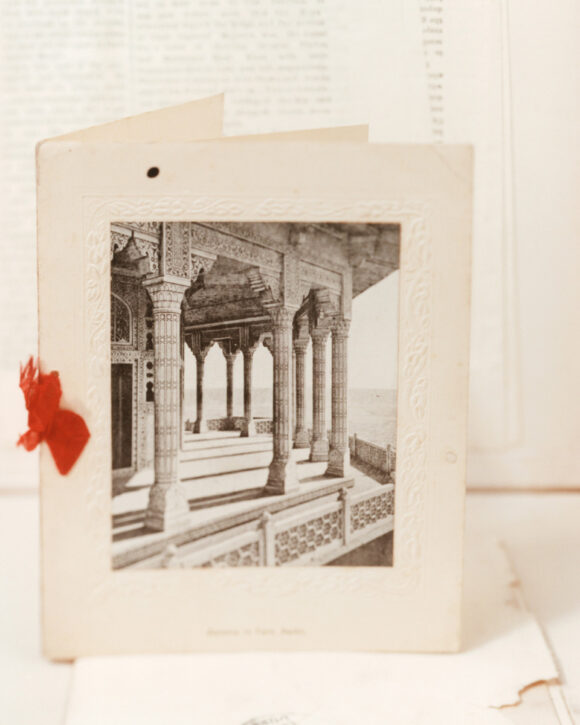

Les échanges avec ma grand-mère, et sa collection de documents ont formé mon projet. J’ai alors commencé à ordonner les nombreux journaux, lettres, photographies, etc. en essayant de comprendre ce que l’on m’expliquait. Des gens me racontaient la même histoire d’une façon différente, et j’étais fasciné par cette interaction entre mémoire et histoire. Le processus de sélection a été très long. Ma grand-mère relatait des anecdotes, des bribes de souvenirs. Je les mettais, bien sûr, en parallèle avec mes recherches personnelles : des livres historiques.

Au final, tout semblait incomplet, mais ma série se nourrit de cette sensation. Elle n’est pas objective, mais s’intéresse plutôt au fonctionnement de la mémoire, à la construction de nos histoires.

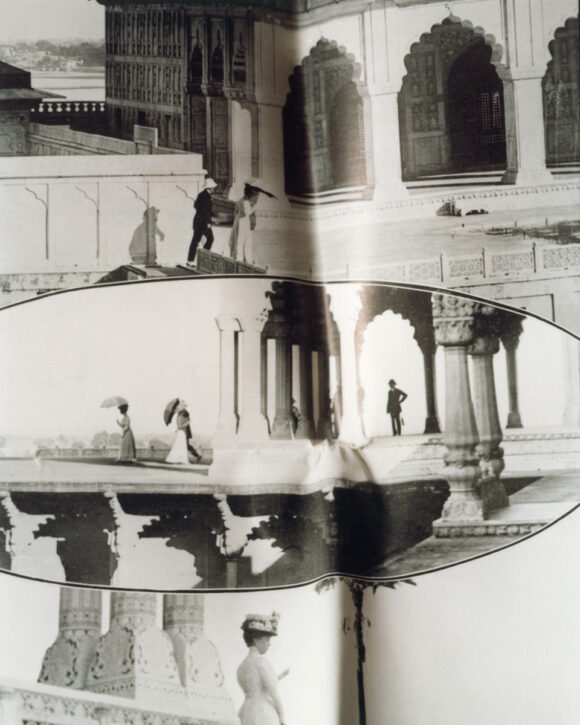

Comment as-tu réussi à réunir le passé et le présent, la vision de tes grands-parents et la tienne ?

C’était très difficile de réunir les dimensions émotionnelles et politiques de Hereafter. Leur société et la mienne diffèrent, après tout. Nous vivons dans des mondes complètement opposés, et nous n’avons pas été éduqués de la même manière.

Je me suis rapidement interrogé : où est ma place dans ce récit ? Dois-je simplement rassembler tous ces documents, ou dois-je ajouter ma propre vision à cette histoire ? J’ai finalement décidé de participer. Je souhaitais que le regardeur me sente évoluer dans la maison de ma grand-mère comme dans une sorte de maison hantée par la mémoire. Je communiquais avec les fantômes de John et de l’Empire britannique.

Tu as donc voyagé pour réaliser Hereafter. Où es-tu allé ?

Me focaliser simplement sur la maison me paraissait dangereux, puisque cela pouvait induire un sentiment de « nostalgie coloniale ». En voyageant, j’ai confronté le passé et le présent. Je me suis rendu au Soudan, à Oman et en Jordanie, les endroits que ma famille mentionnait le plus. Je me suis confronté à ces endroits, et j’y ai eu une révélation : ils s’étaient métamorphosés. Dans l’esprit des colons, les lieux ne changent jamais. Pourtant, ils ont bien leur propre destinée. J’étais intéressé par l’influence des histoires de ma famille sur ces paysages. Les vieux clichés trouvés devenaient des sortes de citations visuelles de l’ère coloniale.

Ces voyages t’ont-ils rapproché de ta famille ?

Absolument. Cela m’a également aidé à comprendre le fonctionnement de ma famille anglaise. J’ai enfin pu me confronter au souvenir de mon grand-père, grâce à ce mélange de lettres, de vieilles bandes sonores et d’anecdotes. C’était un homme très complexe, qui s’entendait mal avec le reste de la famille.

Voyager nous place dans une situation de crise. C’était, pour moi, la partie la plus étrange du projet. J’y suis allé en me disant : « Voyons quelle sera ma réaction. » C’était finalement une expérience très positive, bien que courte et difficile.

Que retiens-tu de cette expérience singulière ?

Si elle est personnelle, cette expérience ne doit pas être privée. En tant qu’anglo-italien, j’ai remarqué, durant mes recherches, que beaucoup d’images de cette époque influent sur l’imaginaire des gens encore aujourd’hui. Cet espace privilégié, que tous les Européens sont convaincus de posséder, ne provient pas simplement de croyances politiques, mais aussi d’images et d’histoires partagées. Celles-ci sont présentes dans les jeux de société, dans les livres d’enfant, dans les endroits qui construisent notre imaginaire. Des visions d’une époque coloniale toujours bien présente lorsque l’on voyage.

© Federico Clavarino