La photographie traverse une grande partie de l’œuvre d’Annie Ernaux, la première écrivaine française à avoir reçu le prix Nobel de littérature, en 2022. Une exposition et un livre, pensés par Lou Stoppard, chercheuse et curatrice, font résonner les textes du Journal du dehors avec 150 tirages signés par 29 photographes issus de collection de la MEP. Cet entretien est à retrouver dans notre dernier numéro, Ressource.

Fisheye : Comment est né ce projet d’exposition ?

Lou Stoppard : Le projet a commencé en novembre 2021. Peu de temps après avoir lu Journal du dehors – un enregistrement de divers moments de la vie à Cergy-Pontoise et ses environs, entre 1985 et 1992 – j’ai envoyé un mail à Simon Baker, le directeur de la Maison européenne de la photographie (MEP), pour lui dire que j’étais surprise que personne, dans un musée ou une galerie photo, n’ai pensé à présenter les écrits d’Ernaux dans le cadre d’une exposition. Surtout en regard de son intention mentionnée en avant-propos : « J’ai cherché à pratiquer une sorte d’écriture photographique du réel dans laquelle les existences croisées conserveraient leur opacité et leur énigme.» J’ai eu la chance d’arriver au moment où Simon Baker mettait en place un programme de résidence pour les conservateurs désireux de s’impliquer dans les collections de la MEP. J’ai ainsi passé un mois à explorer les 24 000 œuvres et 36 000 livres photo du fonds de l’institution. Au cours de ce séjour, j’ai mis en regard les textes d’Annie Ernaux et certaines images, comme si je travaillais sur une exposition collective. J’étais curieuse de découvrir ce que ce processus révélerait de la manière dont nous abordons la littérature, par opposition à la photographie. Peut-on voir un texte ? Peut-on lire une photographie ? Présumons-nous qu’un texte est plus narratif ou partial qu’une photographie ? Présumons-nous que les textes ne peuvent jamais capturer le même sens de la réalité que les photographies, qu’ils ne peuvent pas être une « preuve » ou une « évidence », pour utiliser les mots de l’écrivaine ? Que signifie voir à travers les yeux d’un photographe ? Peut-on dire qu’avec Journal du dehors, Annie Ernaux fait des images plus qu’elle n’écrit des textes ? C’est à partir de ces questions que le projet a débuté. Après un mois de recherche, j’ai présenté à l’équipe de la MEP – et à Annie Ernaux – un ensemble de photos issues de la collection. L’idée de monter une exposition a été évoquée, et cela s’est décidé au cours de l’été. Peu de temps après, l’autrice a reçu le prix Nobel de littérature 2022, ce qui a été un moment merveilleux.

« L’exposition traite les textes d’Annie Ernaux comme des images, et l’écrivaine comme une créatrice d’images. »

Annie Ernaux entretient une relation singulière à la photographie dans Journal du dehors : comment l’analysez-vous ? L’exposition est-elle une manière de faire écho à cette relation ?

C’est le cas. Annie Ernaux entretient une relation complexe et multiforme avec la photographie. Des références aux photos apparaissent dans toute son œuvre, qu’il s’agisse de portraits de famille, de photos d’école ou d’images de la culture populaire. Parfois, les clichés servent de tremplin à l’écriture, d’autres fois, il semble que l’autrice tente de créer de nouvelles images en écrivant à partir de photographies, comme dans Journal du dehors. On parle souvent d’elle comme d’une écrivaine tournée vers l’intérieur, vers elle-même ou vers le passé, plutôt que comme d’une observatrice de l’extérieur ou du présent. Mais en relisant ses livres lors de ma résidence, j’ai pressenti que l’écriture « photographique » était une préoccupation qui traversait l’ensemble de son œuvre. J’en ai eu la certitude en lisant son discours de réception du prix Nobel, prononcé à Stockholm le 7 décembre 2022. « Trouver les mots qui contiennent à la fois la réalité et la sensation procurée par la réalité allait devenir, et rester à ce jour, ma préoccupation constante en matière d’écriture », y déclare-t-elle. Elle tente aussi de déchiffrer « le monde réel en le dépouillant des visions et des valeurs que le langage, tout le langage, porte en lui ».

Cette exposition et le livre qui l’accompagne sont une tentative d’analyser Annie Ernaux au-delà du contexte de la littérature, une arène qu’elle semble vouloir rejeter en premier lieu. Dans Une femme, livre consacré à la vie de sa mère publié en 1988, elle explique que son projet est d’inscrire son écriture « au-dessous de la littérature », la plaçant dans le monde de la photographie, où les questions d’immédiateté, de réalité, de « physicalité » et de preuve sont déjà au centre des préoccupations. L’exposition traite les textes d’Annie Ernaux comme des images, et l’écrivaine comme une créatrice d’images.

« Ce qui est au cœur de la création d’images d’Annie Ernaux, c’est la nécessité de remarquer « le temps qui s’échappe » et les choses qui s’effacent, et de « déchirer l’effacement ». »

Comment Annie Ernaux a-t-elle accueilli ce projet d’exposition ?

J’ai été ravie de bénéficier de son soutien. Parler avec elle du concept et de mes recherches a contribué à façonner cette exposition. Certains de ses commentaires ont fortement influencé ma façon de concevoir la photographie. Son intérêt constant pour le réel a été un facteur déterminant pour la sélection des images. De même que son attention portée aux choses souvent négligées : « Beaucoup de gens ne voient pas ce que je vois. Je veux dire par là qu’ils ne prêtent pas attention au monde extérieur. C’est aussi parce que certains ne prennent jamais le RER, par exemple… Ils ne voient pas parce qu’ils ne sont pas là », explique-t-elle.

Comment avez-vous procédé pour mettre en relation des textes d’Annie Ernaux tirés de son Journal du dehors avec des photos de la collection de la MEP ?

L’introduction du Journal du dehors, dans laquelle Annie Ernaux parle de l’écriture comme d’une image, contient une référence au photographe américain Paul Strand et à ses images du village italien de Luzzara : « Des images puissantes, d’une intensité presque douloureuse – les personnages austères sont là, simplement là – j’ai cru que c’était la vision idéale de l’écriture : inaccessible. » Tout au long de ma résidence, en parcourant la collection de la MEP, je suis revenue sur cette notion d’inaccessibilité. J’y ai vu un lien avec la froideur que l’écrivaine privilégie dans son écriture : l’absence de sentimentalité, de justifications ou de fioritures. Cela semblait indiquer l’attitude pleine d’espoir d’Annie Ernaux à l’égard de la photographie : l’idée que le médium pouvait atteindre une certaine intégrité ou pureté.

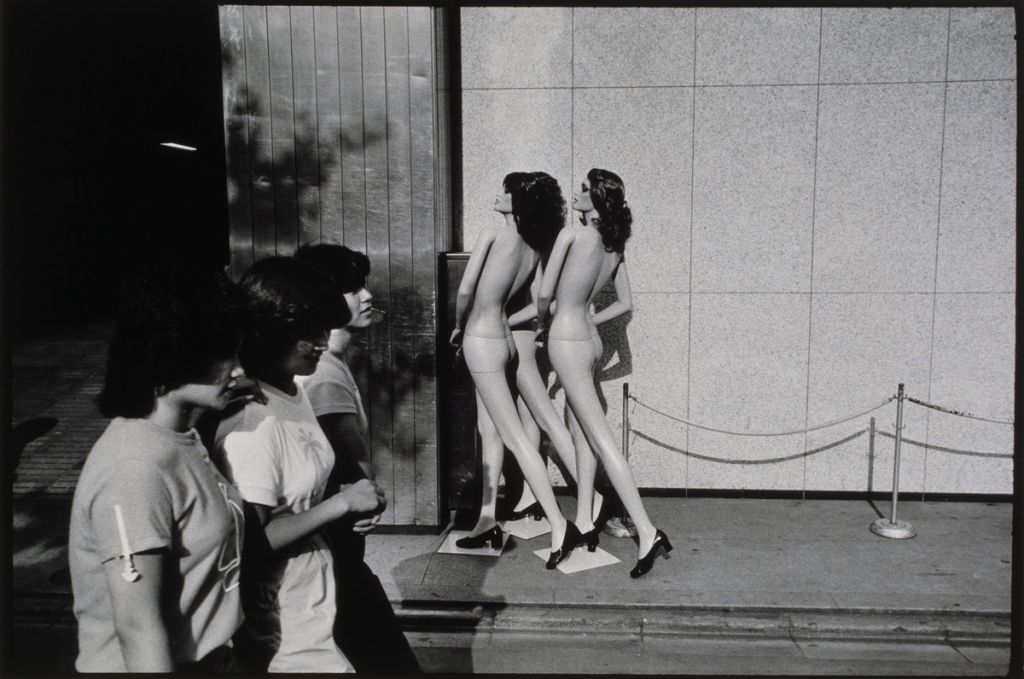

J’ai cherché des projets partageant cette éthique, des travaux qui suggéraient une suspension du jugement moral, une acceptation simultanée de la façon dont les choses sont et une curiosité à leur égard. Un désir de dire : voilà ce qu’il en était. Voilà ce que c’est. Je n’ai pas cherché des images qui illustrent les textes d’Annie Ernaux – bien qu’il y ait parfois des coïncidences visuelles : trains, supermarchés… Je me suis plutôt concentrée sur un intérêt commun pour le quotidien : la maison, le commerce, le langage de la publicité, les rituels de la vie. À ce que Simon Baker appelle un « engagement résolu envers le quotidien, à photographier le monde tel qu’il est», explique-t-il dans le livre qu’il consacre à Daido Moriyama (2012), dont certaines images figurent dans l’exposition. Je cherchais des artistes donnant du poids à des choses ignorées ou oubliées, des auteurices qui créent des choses durables qui existent de manière éphémère.

Pour moi, c’est ce qui est au cœur de la création d’images d’Annie Ernaux : la nécessité de remarquer « le temps qui s’échappe » et les choses qui s’effacent, et de « déchirer l’effacement ». Non pas par nostalgie préventive, plutôt par vigilance à l’égard de la vie, de la préciosité et de la précarité de l’instant.

« Son commentaire illustre parfaitement ce que j’essaie de faire avec cette exposition : établir des parallèles entre différentes manières d’observer et de rencontrer la réalité. »

De quelle manière avez-vous sélectionné les 150 tirages des 29 photographes exposé·es ?

L’exposition présente une grande variété de travaux. Les images datent des années 1940 à 2021 et ont été prises en France, en Amérique, au Japon, au Royaume-Uni et en Italie, entre autres. J’ai parfois sélectionné une seule œuvre, d’autres fois une série, ou encore plusieurs exemples d’un·e même photographe, tout au long de sa vie.

Êtes-vous partie du texte pour aller vers les images ? Ou est-ce le contraire ?

C’était un processus fluide. Je faisais constamment le va-et-vient entre les deux, trouvant des points de connexion, des points de différence. Mais en réalité, je pense que pour prendre vie, le projet doit être installé et visité. Il s’agit vraiment d’un projet sur la réaction, les idées préconçues et les habitudes de pensée – pour devenir des images, les textes d’Annie doivent être rencontrés et vus comme tels.

La dimension sociale – avec ses inégalités, ses stéréotypes et les questions de classe – est au cœur d’une grande partie de l’œuvre d’Annie Ernaux. Avez-vous structuré l’exposition en fonction de ces éléments ?

L’exposition prend bien sûr en compte la dimension sociale du Journal du dehors, avec des sections qui examinent les côtés sombres de l’environnement urbain – solitude, préjugés, violence –, ainsi qu’une section finale sur la classe et le statut, qui examine la manière dont l’environnement urbain facilite la performance de l’identité, permettant à certains d’exercer un pouvoir, et marginalisant d’autres personnes. Tout en posant des questions sur les limites entre la photographie et l’écriture, l’exposition s’attache également à reproduire l’expérience du déplacement dans l’espace urbain : l’anonymat des gens dans les trains, le sentiment de possibilité dans les gares, l’assaut visuel des magasins, des bannières et des marchandises, l’attrait sensuel écrasant de tout cela – en particulier la foule, remplie de la vulgarité et de la beauté des autres, et pleine de sensations qui s’évanouissent presque instantanément, au fur et à mesure que l’on avance.

Annie Ernaux vous a-t-elle donné des directions, des indications, ou des commentaires sur cette mise en dialogue textes-images ? A-t-elle vu la sélection finale, des textes mais aussi des images ?

Elle a vu la sélection finale des textes et des images, et il était fascinant de découvrir quelles images l’avaient particulièrement touchée et pourquoi. J’ai adoré la façon dont elle a parlé d’une photo en particulier : Janine Niepce, HLM à Vitry. Une mère et son enfant, 1965. Elle s’est sentie concernée par l’image, à partir de sa propre expérience de la maternité. Elle a observé que l’enfant regarde sa mère, mais que la mère regarde le monde. Pour moi, son commentaire illustre parfaitement ce que j’essaie de faire avec cette exposition : établir des parallèles entre différentes manières d’observer et de rencontrer la réalité.