Fisheye : Comment ton projet Mother’s Therapy est-il né ? En quoi consiste-t-il ?

Mathias de Lattre : Cela fait à peu près une dizaine d’années que je m’intéresse aux psychédéliques et je souhaitais y consacrer un projet. Au début, je ne savais pas trop comment l’entreprendre. La plupart des projets artistiques, que ce soit la peinture ou la photographie, qui illustre ce sujet cherche à retranscrire des visions avec des couleurs vives. Or, elles sont loin d’être la partie la plus importante. De plus, je ne vois pas l’intérêt d’essayer de faire ressentir une expérience psychédélique à une personne qui n’en a jamais faite par le biais de visuels. Je voulais l’approcher d’une autre manière. J’ai commencé par travailler sur un postulat qui suggérait que les psychédéliques étaient déjà utilisés à la préhistoire, et j’ai entamé des recherches scientifiques qui ont fait émerger de nouvelles hypothèses.

Pendant ces années-là et même avant, ma mère, qui est bipolaire, sombrait de plus en plus. Les médicaments que les différents psychiatres lui ont prescrits ne fonctionnaient pas et la détruisaient plus qu’autre chose, aussi bien physiquement que mentalement. Personnellement, j’avais remarqué que les jours qui suivaient mes propres sessions, je me sentais particulièrement bien et je me suis dit que cela pourrait peut-être marcher pour elle aussi, mais ce n’était qu’une intuition. Au cours de mes recherches, j’ai lu des textes scientifiques qui indiquaient que les psychédéliques pouvaient avoir des effets positifs sur la dépression. Quand j’ai été sûr que cela ne pouvait pas lui faire de mal, j’ai présenté cette nouvelle thérapie à ma mère et c’est ainsi qu’est né Mother’s Therapy.

Quelle a été la réaction de ta mère ? Était-elle déjà à la recherche d’un traitement alternatif ?

Elle avait essayé énormément de mélanges de médicaments avec des dosages différents, en vain. Même son psychiatre ne savait plus quoi faire. Quand je lui ai proposé ce traitement, elle a eu un peu eu peur au début. Je lui ai donc expliqué que ce ne serait pas de manière récréative et que l’expérience serait encadrée par des professionnels, et elle a fini par accepter. J’ai alors commencé à chercher un psychothérapeute qui serait en mesure de le faire. Si cela a été reconnu pour la dépression, ce n’est pas le cas pour la bipolarité. Il n’y a pas eu d’essais cliniques à ce propos. Quand je suis allé à Londres, par exemple, pour photographier des scientifiques qui travaillaient avec ces molécules, je leur ai présenté le cas de ma mère et ils m’ont toutes et tous répondu que c’était un peu délicat et qu’ils ne voulaient pas prendre de risques en s’essayant à une telle expérience. Mais grâce à nos échanges, de contact en contact, j’ai réussi à trouver un psychothérapeute qui était apte à le faire. En plus de travailler avec ces champignons depuis une dizaine d’années, il avait initialement une formation de médecin. Il connaissait donc les médicaments que prenait ma mère, il savait lequel arrêter en premier. S’en est suivi une période de détox qui a duré un peu plus de deux ans, car il est important de ne pas mélanger ces différentes substances pour éviter les accidents.

Où en sont les recherches scientifiques à ce sujet, en France comme à l’étranger ?

Jusqu’à la fin des années 1960, l’hôpital Sainte-Anne s’y intéressait. C’est d’ailleurs là-bas, dans les années 1950, que les premiers essais cliniques avec les champignons et le LSD ont eu lieu. Pour une fois, on était assez en avance sur ces choses-là, mais dans les années 1970, cela a été jugé illégal, par erreur ou pour des raisons politiques, et les recherches médicales se sont arrêtées. Depuis dix ou quinze ans, nous sommes entrés dans ce que les scientifiques appellent une renaissance psychédélique. Aux États-Unis, l’Oregon l’a légalisé, des recherches ont été lancées en Europe ainsi qu’en Australie…

Chaque année sort un graphique qui dévoile quelles sont les substances qui tuent le plus. La première est l’alcool et la dernière est les champignons. L’alcool est la plus nocive d’entre elles, mais c’est celle pour laquelle on voit le plus de pubs, celle qui est la plus ancrée dans nos sociétés, dans notre quotidien. Au lieu d’ouvrir des portes comme les psychédéliques, elle nous enferme. Mais cela est en train de changer. En parallèle, certaines associations essayent de faire connaître au grand public les récentes avancées scientifiques sur le sujet pour lever le tabou.

Et quelle a été la réaction de vos proches ?

Mes parents sont divorcés alors j’ai gardé le secret pour moi. Aucun membre de ma famille n’était au courant. Je voulais qu’ils voient un résultat par eux-mêmes, sans que je leur en parle, et j’avais également peur qu’ils s’interposent. Ils l’ont donc découvert par eux-mêmes après quelques années, au fil des réunions familiales. On en a discuté, le livre est sorti, mais ils restaient sceptiques. Il a fallu que je passe dans une émission sur France 2 pour qu’ils se rendent compte que c’était du sérieux.

Sur le fond comme sur la forme, quel était le but de ta démarche ?

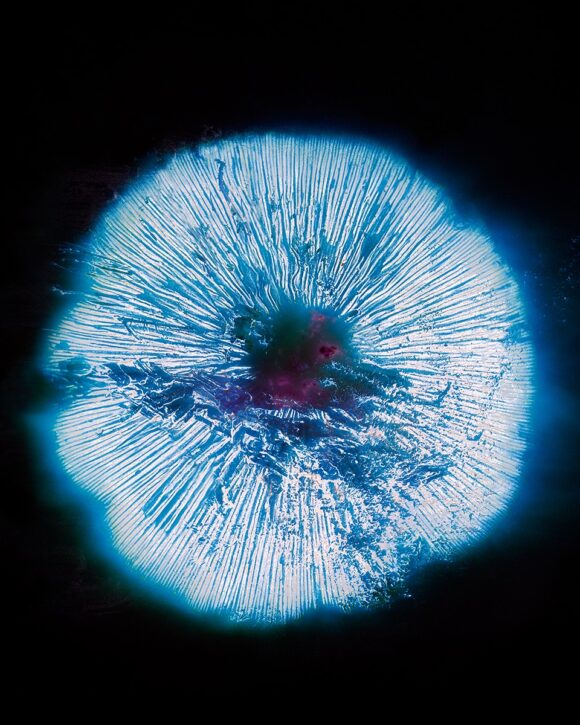

Je souhaitais mêler la science et l’art. Pour ce faire, j’ai décidé de faire des photos assez brutes, assez simples qui seraient un prétexte pour mener mes recherches. Finalement, elles serviraient surtout à illustrer le propos. Je les voulais neutres, douces afin de contrer cette mode qui consiste à essayer de recréer les visions que l’on a pu voir. J’ai aussi voulu montrer par-là que, dans ces expériences, la transformation qui peut survenir à l’intérieur de nous est plus importante que les visions en elles-mêmes. C’est surtout quelque chose qui se vit et qui est, en conséquence, difficile à retranscrire en images. Ici, ce sont des outils thérapeutiques qui, accompagnés d’une psychothérapie, permettent d’évoluer.

Sur le fond, je voulais souligner que la médecine ne se résume pas aux pratiques occidentales. Il y a énormément de savoir-faire partout dans le monde. Si une manière de faire ne fonctionne pas, une autre existe sûrement ailleurs. Toute cette période préhistorique, qui représente l’essentiel de notre temps sur Terre et que j’évoque dans le livre, a vu se développer des savoir-faire que l’on a perdus. On avait une plus grande spiritualité vis-à-vis de ces choses-là et peut-être que l’on devrait prendre exemple sur cette époque. On a encore beaucoup à apprendre sur leur manière de voir le monde, de l’appréhender et sur leurs croyances au sens large.

Comment t’y es-tu pris pour mener tes recherches sur cette période si lointaine ?

J’ai commencé par lire des livres qui s’appuyaient sur des peintures rupestres et montraient que ces champignons étaient utilisés à la préhistoire. Pour mon projet, je me suis rendu sur la côte ibérique où j’ai photographié une rangée de champignons qui a été dessinée 6 000 ans avant notre ère. Elle a été étudiée par des scientifiques qui ont conclu qu’il s’agissait bien de psilocybines psychédéliques de la région. Ensuite, j’ai voulu faire le rapprochement entre les chamans d’aujourd’hui qui, dans leurs costumes de cérémonie, ont toujours eu une symbiose avec les animaux, et les peintures anthropomorphiques. Une petite partie de celles-ci se trouvent au fond des grottes, à l’écart des fresques représentées à l’entrée. J’en ai choisi plusieurs pour mon projet, dont une qui s’appelle la « Scène du Puits », qui se trouve à Lascaux et qui, comme son nom l’indique, se situe au niveau d’un puits de six mètres de profondeur. C’est comme si ce lieu, sacré peut-être, voulait être caché, protégé.

Quelle a été la plus grande difficulté à laquelle tu t’es heurtée lors de la réalisation de ce projet ?

La plus grande difficulté n’était pas tant la partie préhistorique. Ce projet est une expérience en tant que telle. Je montre ma vie personnelle. Pendant ces années-là, j’ai voulu tout arrêter à plusieurs reprises. Je me disais que je faisais peut-être n’importe quoi, que ça ne fonctionnerait peut-être pas. C’était une période assez sombre dans la vie de ma mère et dans la mienne. Pendant vingt ans, elle a été habituée à prendre des médicaments et le fait d’arrêter, même si cela était progressif, lui a retiré la béquille sur laquelle elle pouvait se raccrocher. C’était assez chaotique, mais mon entourage m’a aidé à continuer. Et c’est vraiment l’espoir et l’amour qui lui a donné envie d’y croire et de continuer.

Peux-tu me parler davantage d’une image de ton choix ?

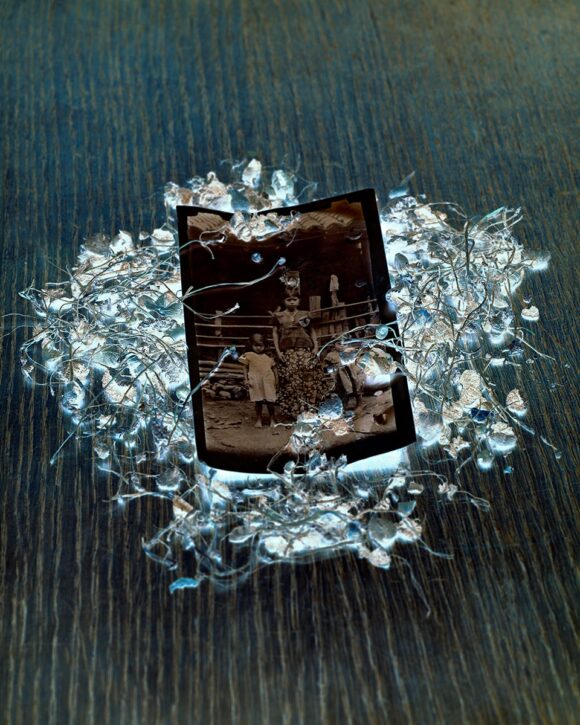

J’aimerais parler de la première et de la dernière. La première est issue de la première session photographique que j’ai faite pour ce projet. J’ai appris dans un documentaire que le Muséum d’Histoire naturelle de Paris a été lié, dans les années 1950, aux champignons psychédéliques. Le directeur d’alors, Roger Heim, qui était aussi mycologue, est allé au Mexique pour participer à des cérémonies familiales avec les champignons. Il en a ramené quelques échantillons à Paris et il en a fait des cultures. Il a également fait synthétiser la molécule en Suisse, par Albert Hofmann et Arthur Stoll, qui avaient déjà synthétisé le LSD, et c’est comme ça que les premières expériences à Sainte-Anne ont débuté. Je trouvais intéressant de commencer par-là, c’était assez symbolique. Dans la foulée, j’ai donc contacté le mycologue référent actuel, je lui ai expliqué mon projet et il m’a ouvert les portes des archives.

Sur la dernière, on peut voir ma mère, les pieds dans l’eau, élément auquel elle est très connectée. C’était au lendemain de la première session avec les champignons. C’est la seule image qui est un peu plus colorée, il y a un coucher de soleil. Elle est dos à la caméra et regarde l’horizon comme une sorte de nouveau chemin à suivre, de renaissance métaphorique, presque sacrée. J’ai tout de suite su que cette photo serait celle qui clôturerait le projet.

Un mot pour conclure ?

Ce projet est une expérience qui marche pour l’instant avec ma mère. Même si elle reste bipolaire, ses phases dépressives et maniaques sont beaucoup moins intenses que par le passé et elle peut les gérer par elle-même. On observe une nette évolution. Mais cela ne veut pas dire pour autant que cela fonctionnera pour tout le monde. Le trouble bipolaire est une maladie complexe.

© Mathias de Lattre