Jusqu’au 7 septembre 2025, le musée Albert Kahn présente la deuxième édition de son festival de photographie contemporaine Mondes en commun. Dans ses jardins verdoyants, les œuvres de dix artistes s’épanouissent telles des fleurs tout en faisant écho aux collections photographiques de l’institution.

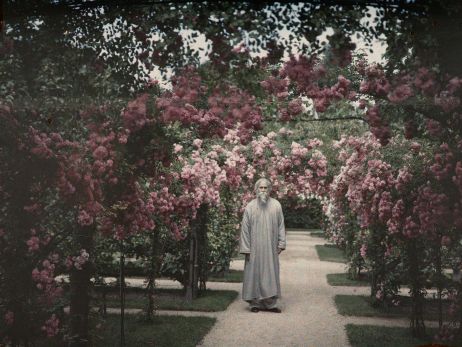

À l’ombre des arbres, dans l’écrin de la verrière, dans les fleurs en pleine éclosion, et sous le soleil chaleureux… C’est dans le jardin luxuriant du musée départemental Albert Kahn que pousse la deuxième édition du festival de photographie contemporaine Monde en commun, présenté jusqu’au 7 septembre 2025. Ce dernier explore la thématique de « l’inventaire visuel du monde » sous le commissariat de Clément Poché, avec les travaux des dix artistes – Aurélie Scouarnec, Siân Davey, Roberto Giangrande, Pedro David, Luiz Braga, Ursula Böhmer, Claude Iverné, Peter Mitchell, Thomas Paquet et Rebecca Topakian. « Les expositions raisonnent avec les Archives de la Planète [des plaques autochromes qui recensent les cultures mondiales au tournant de la modernité, commandées par le banquier et philanthrope Albert Kahn entre 1909 et 1931, ndlr], dont la collection est conservée ici », détaille Nathalie Doury, directrice du musée. Alors que les Archives de la Planète viennent tout juste d’être inscrites au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO, le festival prend alors une dimension augmentée. « Elles avaient pour objectif de construire une mémoire universelle en fixant le temps, stoppant la course à l’innovation. Mais l’élaboration de la mémoire mondiale n’est pas terminée, nous continuions à l’édifier, et c’est ce que fait chacun·e des artistes exposé·es en proposant son propre inventaire », poursuit-elle.

Témoigner de traditions et de modes de vie

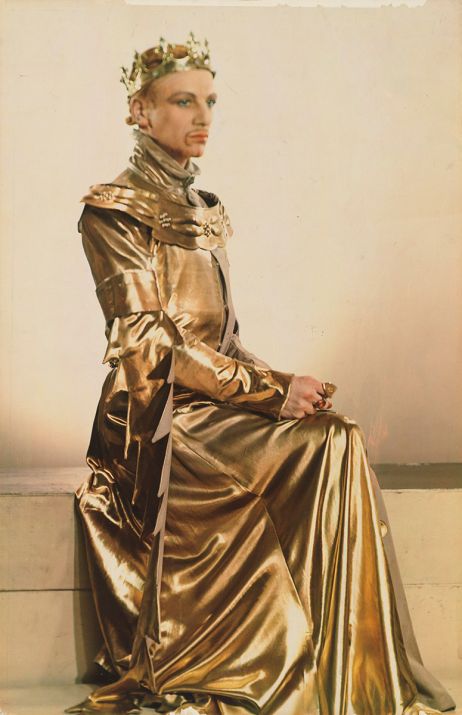

Photographier, c’est une façon de contenir dans un corpus d’images des pratiques, des us et coutumes, pour certaines vouées à disparaître avec l’uniformisation du monde. Aurélie Scouarnec avec Gwiskañ / Revêtir consigne les gestes qui rythment les séances d’habillage de costumes et de coiffes traditionnels lors des championnats de danse celtique en Bretagne. « Je voulais aller au plus près de la gestuelle, plus que du vêtement lui-même. C’est un héritage qui se transmet de génération en génération », précise l’artiste, se remémorant différentes générations de sa famille dans ces cercles celtiques qui cherchent à préserver les traditions bretonnes. « Beaucoup de personnes sont impliquées dans ces associations. Quand j’ai pensé le projet, je ne m’attendais pas à trouver autant d’investissement », ajoute-t-elle. Les dentelles présentes sur ses images s’échappent presque du cadre pour épouser la structure blanche de la Serre dans laquelle elles sont exposées. Plus loin, dans la forêt bleue et le marais, les clichés issus de la série collaborative The Garden de Siân Davey prennent vie. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 bat son plein, l’artiste et psychothérapeute britannique ouvre, en compagnie de son fils, son jardin. « Voisin·es, ami·es et passager·es profitent de cet espace sans distinction où la nudité est autorisée, explique Nathalie Doury. Ses photographies ont résonné avec l’idée des convives d’Albert Kahn et la question de l’hospitalité et de l’accueil. Dans son jardin, les contacts et les rapports aux autres deviennent une forme d’évidence, c’est un lieu où l’on peut se réinventer. » Le photographe français Claude Iverné, quant à lui, a documenté, au cours des trente dernières années, le Soudan. Exposée dans La Salle des plaques – ancien lieu de conservation des plaques autochromes des Archives de la planète –, son œuvre se dévoile sur un long parchemin qui invitent les visiteur·ses à observer au plus près chaque photographie qui révèle autant les architectures, le patrimoine, les habitant·es que les camps de réfugié·es de ce pays. « J’ai reconstitué un corpus de 800 images et, ici, je reproduis presque un chemin initiatique où je propose au public de plonger dans un territoire », raconte le photographe, pour qui « voir par soi-même permet une meilleure compréhension du monde et de ses enjeux ».

Concevoir des catalogues

En parallèle des modes de vie, le festival s’attache aussi à mettre en lumière la démarche systématique de répertorier ce qui compose notre univers. C’est en suivant une méthode expérimentale que l’artiste plasticien Thomas Paquet capture la trajectoire du soleil, à l’aide d’une chambre photographique et d’un temps de pose de six heures ou plus. « C’est pour moi une façon empirique de comprendre le déplacement de cet astre dans le ciel, soutient-il. En quelque sorte, je viens archiver ce procédé. » Une fine ligne claire et à la légère transparence, tantôt ponctuée par le passage de quelques nuages, se dessine sur la pellicule. La Postérité du Soleil se décline alors sur des panneaux brillants dans le jardin, où se reflètent parfois les rayons du soleil qui jaillissent à travers les branchages. Ursula Böhmer, photographe allemande, s’intéresse aux différentes espèces de vaches européennes. Son travail entre en harmonie avec l’histoire d’Albert Kahn, qui était fils d’un marchand de bétail alsacien. « Pendant quatorze ans, j’ai parcouru le vieux continent pour cataloguer des vaches dont certaines races sont en voie d’extinction, explique l’artiste. Sur chacune de mes images, les vaches me regardent. Je voulais les personnifier, révéler le moment de communication qu’il y avait entre nous. » Toujours dans l’approche du catalogue, Roberto Giangrande recense les bâtisses incomplètes à travers l’Italie. « C’est un phénomène endémique à l’Italie. Cela consiste à ne pas achever les ouvrages de bâtiments, ou ne jamais les exploiter, même s’ils sont finis, pour des raisons économiques ou de détournements de fonds », spécifie le photographe. Ils sont plus de mille à errer de part et d’autre du pays : hôpitaux, bretelles d’autoroutes, piscine olympique, lotissements design, etc. « Au début, je voulais vraiment réaliser un travail d’archive, mais rapidement, j’y ai découvert un aspect humain, continue-t-il. Cela implique des questions de ressources et de dégâts environnementaux, mais aussi, les problèmes sociaux que ces monstres de béton amènent. Ces lieux à l’abandon deviennent des squats, des espaces de prostitution ou des plateformes pour la drogue. » Cette série, présentée en plusieurs triptyques, s’est installée aux pieds de la maison d’Albert Kahn et clôture le parcours de Mondes en commun, qui ouvre la porte vers de nouvelles « archives de la planète », la planète du 21e siècle.