« On fait une corrélation entre ce passé et cette présence qui continue, on veut donner une autre perspective à la question de l’exil et de la migration. »

Ce lundi 19 janvier, le jury du prix Swiss Life à 4 mains, qui associe photographie et musique, s’est réuni pour élire le duo lauréat de son édition 2026. Oleñka Carrasco et La Chica se sont distinguées avec un projet intime sur le Venezuela, intitulé Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé, dont elles nous parlent à présent.

Fisheye : Quelle est la genèse de votre candidature au prix Swiss Life à 4 mains ?

Oleñka Carrasco : Ça fait un moment que j’ai fait une veille sur le prix Swiss Life à 4 mains. Les soutiens et récompenses qui encouragent les formes multidisciplinaires, c’est-à-dire les espaces dans lesquels la photographie peut dialoguer avec d’autres médias, m’intéressent. J’ai patienté quelques années pour présenter cette candidature, parce que j’attendais d’avoir un projet avec quelqu’un qui, musicalement, pouvait retranscrire ce que je fais en photographie. J’ai pensé à La Chica. Je lui ai expliqué où je me trouvais dans mon travail artistique et elle était dans une recherche similaire.

La Chica : Cette rencontre ne s’est pas faite par hasard. Elle est arrivée à un moment où je me posais beaucoup de questions par rapport à ma direction artistique. Découvrir l’art d’Oleñka m’a confirmé des choses que je ressentais et que, peut-être, je n’assumais pas assez. Elle m’a reconnectée avec une essence profonde du Venezuela que j’ai en moi et dont je commençais à douter à force de ne plus pouvoir y retourner. Finalement, imaginer une musique qui pourrait entrer en résonance avec ce nouveau projet m’a mise sur les rails de tout ce que je vais raconter artistiquement les prochaines années.

De quoi votre projet parle-t-il exactement ?

OC : Dans Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé, on se retrouve à étudier une forme d’identité ancestrale qui existe dans certains territoires très spécifiques comme au Venezuela, pays dont Sophie [La Chica, ndlr] et moi sommes originaires. On va enquêter, dans un tout petit village, sur un rythme musical un peu méconnu, le calypso, qui permet de retracer une migration qui a existé dans les Caraïbes. Des personnes venaient des Antilles pour travailler dans les mines d’or vénézuéliennes. Elles ont apporté leur langue – le créole ou le patúa – et leurs formes musicales. On fait une corrélation entre ce passé d’un pays qui a accueilli des migrants et ce présent d’un pays où l’émigration est massive. On veut donner une autre perspective à la question de l’exil et de la migration.

« Tout ce qu’on cherche à faire, c’est générer des émotions. »

Quel est votre rapport au territoire ?

LC : Ça fait longtemps que je dis que je ne représente aucun drapeau, aucun territoire. On m’a beaucoup posé la question, forcément, en étant franco-vénézuélienne. On m’a demandé si je représentais le Venezuela ou la France, et je crois que pour moi, c’est une non-question. Je me suis nourrie d’expériences et de rencontres à travers le monde avec des personnes radicalement différentes des cultures dont je peux venir, et qui ont finalement beaucoup plus en commun avec moi. On s’attend toujours à être liés aux gens avec qui on a des références communes et, en fait, pas du tout.

OC : De mon côté, ça fait des années que j’essaye de comprendre comment construire des liens avec des territoires dans lesquels j’ai vécu et que j’ai quittés. Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis rendu compte que j’appartiens aux pays où je suis heureuse. Maintenant, je pense le territoire en partant des personnes qui m’accueillent, que j’aime. Cette délocalisation me permet de bouger dans la géographie d’une façon différente. À chaque fois que je reviens dans des zones proches du Venezuela, je me dis : « Ça pourrait aussi être ma maison. » Dans les Caraïbes, on mange le même type de banane. On les appelle autrement, mais ce sont les mêmes, elles ont le même goût. Nos sens et nos souvenirs sont ancrés dans notre peau.

À quoi ressemblera cet atlas imaginé ?

LC : Il va être immersif, sensoriel. Il y aura des morceaux de nous, peut-être de notre conception du territoire. On part d’une réalité, mais il y aura du rêve. J’aime le principe qu’une chose qui ne peut pas venir d’une mémoire ancestrale ou récente puisse résonner dans les oreilles de quelqu’un d’autre comme une nouveauté. C’est finalement l’expérience du moment qui crée un souvenir et va se transformer en autre chose.

Qu’est-ce que la pratique de l’une apporte à celle de l’autre ?

OC : Je travaille beaucoup avec l’audio, mais il me manquait toute la dimension musicale. Sophie travaille avec des vibrations, elle explore des formes sonores riches. Toute cette richesse vient s’ajouter à mes images et à mes textes. On se rejoint aussi toutes les deux dans l’aspect rituel et sensoriel de notre pratique.

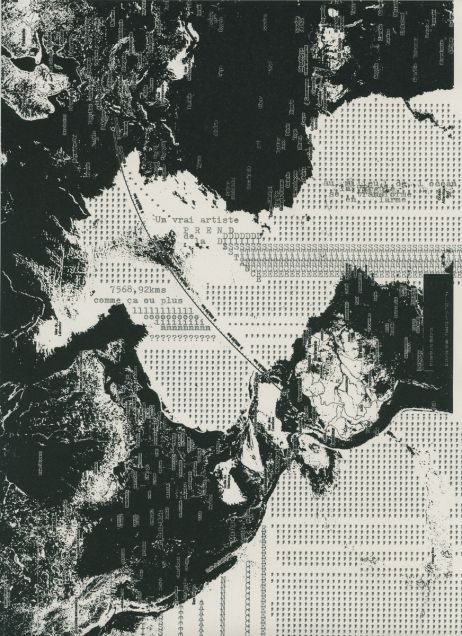

LC : Moi, c’est la même chose dans l’autre sens. Quand des sons sont créés, j’ai toujours des visions ou des couleurs qui me viennent à l’esprit. Le travail d’Oleñka rentre directement en résonance avec ce que je fais, parce qu’elle a recours à l’altération d’une image comme j’utilise certains effets sur la musique. Quand je regarde ses photos, ça me transporte et ça me fait sentir des choses. Ça m’évoque aussi le processus de création musicale. Tout ce qu’on cherche à faire, c’est générer des émotions.