Le livre Posthume rassemble une centaine de clichés de défunt·es et d’objets funéraires issus de la collection de l’artiste Hervé Bohnert. En parallèle, l’exposition Les Immortels : photographies de l’après-vie (1850-1950), présentée en novembre dernier à la librairie Alain Brieux, à Paris, a elle aussi exploré cette pratique méconnue mais fascinante : la photographie post-mortem. Des projets qui interrogent notre rapport à la mort et à sa représentation visuelle à travers les époques.

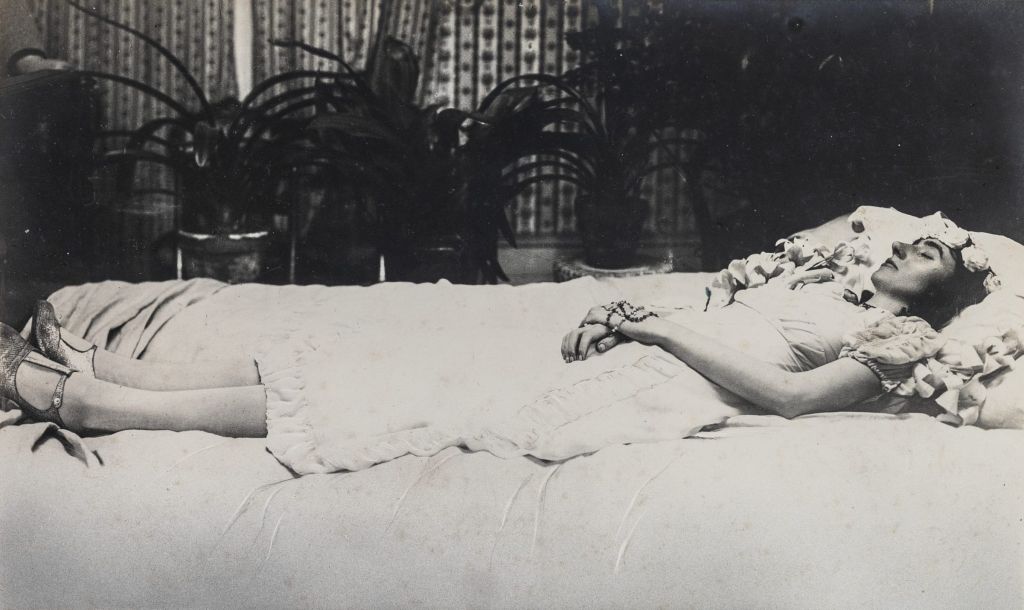

Couverts de poussière, abandonnés dans des coffres, mis au rebut dans des brocantes ou enfouis sous des piles d’images apparaissent parfois, comme des spectres, les portraits d’êtres disparus. Si, dans les albums de famille contemporains, les clichés de naissances, d’enfance, de mariages ou d’instants heureux sont bien rangés, les photographies de mort·es semblent s’être volatilisées, laissant place au silence ou à l’oubli. Dans Posthume, une partie de ces images refait surface. Avec plus d’une centaine de photographies de France et du monde entier, ce livre témoigne d’une pratique qui fut ordinaire entre 1850 et 1950, avant de sombrer dans le néant. « Bien qu’elle puisse aujourd’hui sembler incongrue pour certain·es, elle était à l’époque une manière essentielle de conserver une trace des disparu·es », explique Philippe Baudouin, auteur de l’ouvrage et philosophe de l’histoire des techniques et des médias. En effet, photographier la mort a longtemps été une façon de rendre un hommage appuyé à la vie.

Le tabou du 20e siècle

La photographie post-mortem, ou « photographie de l’après-vie » comme l’a baptisée l’auteur, est née au milieu du 19e siècle. L’image était alors rare et précieuse et ces portraits constituaient souvent la seule trace visuelle d’un·e défunt·e. La photographie rythmait les étapes majeures de l’existence : baptêmes, mariages et enfin décès. Bien que la pratique ait connu un essor notable dans tous les milieux – populaires, aristocrates ou auprès des notables, y compris des littéraires (on pense à l’image de Victor Hugo sur son lit de mort prise par Nadar en 1885) –, elle a peu à peu été exclue. Cette ostracisation s’explique en partie par la médicalisation de la mort et son invisibilisation croissante dans nos sociétés occidentales. Philippe Baudouin cite Geoffrey Gorer, anthropologue, qui explique dans Pornographie de la mort ce basculement culturel : « Au 20 e siècle, la mort est devenue un tabou remplaçant celui de la sexualité qui prévalait au 19e siècle. » Aujourd’hui, la représentation du trépas suscite une curiosité grandissante. Séries TV du genre true crime, récits de faits divers, enquêtes criminelles télévisées : autant de formats qui témoignent d’un regain d’intérêt pour l’image de la mort. Selon Philippe Baudouin, ce phénomène révèle une fascination humaine pour l’irreprésentable, une sorte d’attirance morbide qui réside dans la tension entre attraction et répulsion. « La psychanalyste Julia Kristeva décrit l’abject comme ce qui nous attire et nous révulse, poursuit-il. Ce paradoxe est au cœur de notre rapport à ces images. » Cependant, le philosophe nuance : les photographies post-mortem ne s’inscrivent pas dans cette logique. Elles n’étaient pas conçues pour choquer ou fasciner, mais bel et bien pour préserver la mémoire et établir un « ultime pont entre vivant·es et défunt·es ».

Cet article est à retrouver dans son intégralité dans Fisheye #69.

207 pages

28,95 €