Les Rencontres de la jeune photographie internationale célèbrent leurs 30 ans à Niort. Pour l’occasion, le festival propose aux neuf artistes résident·es – huit solo shows et un duo – de partager leur vision de l’avenir à travers une thématique énigmatique : 30 ans après ?

« Pour cette édition d’anniversaire, nous avons décidé de mettre en valeur non pas un regard passéiste – en faisant un bilan des festivals précédents – mais plutôt de se projeter vers l’avenir en posant la question suivante aux photographes : 30 ans après ? », déclare Patrick Delat, directeur artistique des Rencontres de la jeune photographie internationale de Niort. Interrogations sur notre futur, le devenir du médium, ou même l’évolution de nos sociétés… Explorant les différentes nuances d’une telle thématique, les auteurices présent·es cette année ont eu l’opportunité de mettre l’accent sur la monstration de leurs travaux. « Si la résidence de création se déroule habituellement sur deux semaines, cette fois, les artistes ont travaillé depuis novembre sur leur projet, et ont passé les quinze jours à le scénographier, poursuit Patrick Delat, qui conclut son discours d’introduction en faisant un bilan ému de sa propre expérience : C’est ma dernière édition en tant que directeur. Cette année, le groupe a fonctionné de manière remarquable. Ce sont de vraies rencontres, de vrais échanges. Je réalise finalement qu’avec de la bienveillance et une intelligence collective, le pari est gagné. »

Une intelligence au service d’un sujet d’actualité. Au travers d’une déambulation dans la ville, les photographes explorent les manières de mettre en scène et de se réapproprier le 8e art pour en faire un outil au service de l’avenir. Manipulations plastiques, techniques de tirage plus respectueuses de l’environnement, représentation d’un médium ambivalent nous avertissant de ses propres limites, ou même objet de revendication, Sumi Anjuman, Thomas Pendeliau, Violaine Carrère, Tao Douay & Adrien Pontet, Alice Pallot, Alisa Martynova, Cristóbal Ascencio et Marine Combes offrent au public une vision nuancée de la photographie et de ses possibles évolutions.

Un désir d’apocalypse

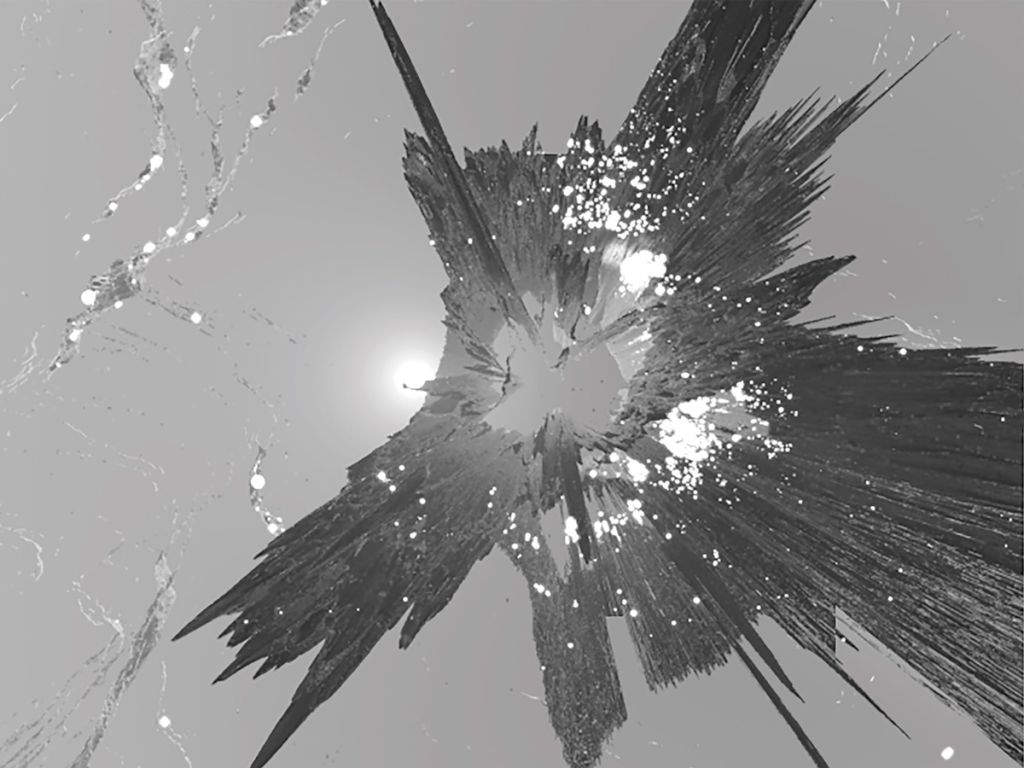

Comment concevoir la mise en forme du médium dans trente ans ? De quelle manière l’image évoluera-t-elle ? Inspirée par le cyberféminisme et la vision de la philosophe américaine Donna Haraway, Alisa Martynova s’intéresse à la question du cyborg – un être « qui, par définition, est amélioré par la technologie, explique-t-elle. La notion de création est également importante : l’être humain a créé la technologie, mais le créateur n’est maintenant plus si détaché de sa création, et la création l’influence en retour. » Dans une sorte de labyrinthe aux tons sombres, guidé par une installation sonore reprenant les bruits émis par les étoiles, l’artiste russe présente des portraits futuristes et des natures mortes abstraites composés de téléphones portables et de filtres rayés – des écrans fissurés. Dans cet univers dystopique, elle nous interroge : ces banques de données qui nous reflètent font-elles partie de nous ? Si une machine est programmée par nos soins, a-t-elle accès – par conséquent – à une forme de conscience ? Ou cette conscience est-elle une simple part du programme ? À ses côtés, à la Médiathèque Pierre-Moinot, Cristóbal Ascencio met en scène « l’essence du territoire mexicain », par le biais d’un aliment : le maïs. Mêlant écrans numériques, tirages classiques et aluminium, images microscopiques et réalité virtuelle, l’auteur rend hommage à cette denrée intrinsèquement liée au peuple mexicain. Décliné en 64 espèces cultivées en fonction des conditions météorologiques, des usages culturels et des industries agroalimentaires, le maïs s’impose en effet comme « une archive vivante de sagesse ancestrale et écologique », précise le photographe, avant d’ajouter : « Je pense que les agriculteurices sont des exemples de résilience et d’adaptabilité face au dérèglement climatique. »

À la Villa Pérochon, Thomas Pendeliau repousse lui aussi les limites de l’image et de la création photographique. Sur les murs, ses « images composites générées » donnent à voir un Marseille futuriste influencé par trois temporalités : « l’imaginaire de l’effondrement, la transformation par la technologie et l’harmonie entre la technique et le vivant », explique-t-il. Puisant dans les futures studies – qui théorisent que la manière dont on conçoit l’avenir a un impact sur notre présent – l’auteur combine des centaines de fragments d’images ainsi que ses propres clichés pris dans la ville du sud pour déclencher un « effet de dissonance cognitive ». « À l’ère du deep fake, il est important de penser ce rapport. Et le style documentaire utilisé dans cette série simule une forme d’objectivité », précise-t-il, tout en assumant la dimension militante de son projet : « On a tous un désir d’apocalypse, et savoir que le monde est foutu nous pousse à nous résigner. Cette vision nous force à être moins passif·ves ». Enfin, c’est à la tombée de la nuit que les images de Marine Combes s’observent. Dans l’espace public, elle présente son Manifeste Rouge, un projet né de six ans de recherches autour de l’astronomie et de la pollution lumineuse. « Paradoxalement, plus on est dans l’obscurité, plus on utilise nos capacités physiques », affirme-t-elle. Imaginant un texte engagé, fruit de la rencontre entre artistes et scientifiques, elle construit un récit poétique éclairé par la lumière rouge, retraçant notre rapport à l’espace, comme les conséquences de cette pollution sur la faune et la flore. Une « expérience sensible » rendant vivante l’image dont on ne perçoit les variances subtiles qu’une fois le soleil couché.

Une société durable

Au Pavillon Grapelli, au cœur d’une salle obscure, des bassins nous accueillent. Immergées dans une eau teintée par des algues vertes, les images d’Alice Pallot s’y désintègrent. Suspendus à une corde, d’autres clichés sèchent, révélant des paysages dévorées par les végétaux. En fond, un son étrange – celui des bulles du gaz H2S, sortant du sable – nous plonge dans une ambiance cauchemardesque. « Dans la première partie de mon travail sur la prolifération des algues toxiques, je me suis intéressée à l’agriculture intensive. Ici, c’est le rayonnement du soleil qui est en cause », explique la photographe. Portée par une scénographie signée Jimme Cloo de Bigtime studio, l’installation nous force à « regarder par le prisme de la pollution ». Une manière brillante d’alerter tout en enquêtant sur le devenir du médium photographique. Eux aussi sensible aux thématiques environnementales, Tao Douay et Adrien Pontet se penchent sur la question des ressources au temps de l’anthropocène et du capitalocène. Partant de la tendance à l’isolement face à des problématiques qui nous dépassent, les artistes illustrent en textes et en images un voyage en pleine nature, privilégiant des procédés d’impression naturels. « Nous avons utilisé des plantes pour la partie révélateur, le fixateur, lui, est obtenu avec de l’eau et du sel », expliquent ceux qui confient : « Les recherches ont dessiné notre écriture. Nous n’avons pas essayé de réaliser des images particulières, on y est arrivés. C’est une recherche d’évolution, et non d’esthétique. »

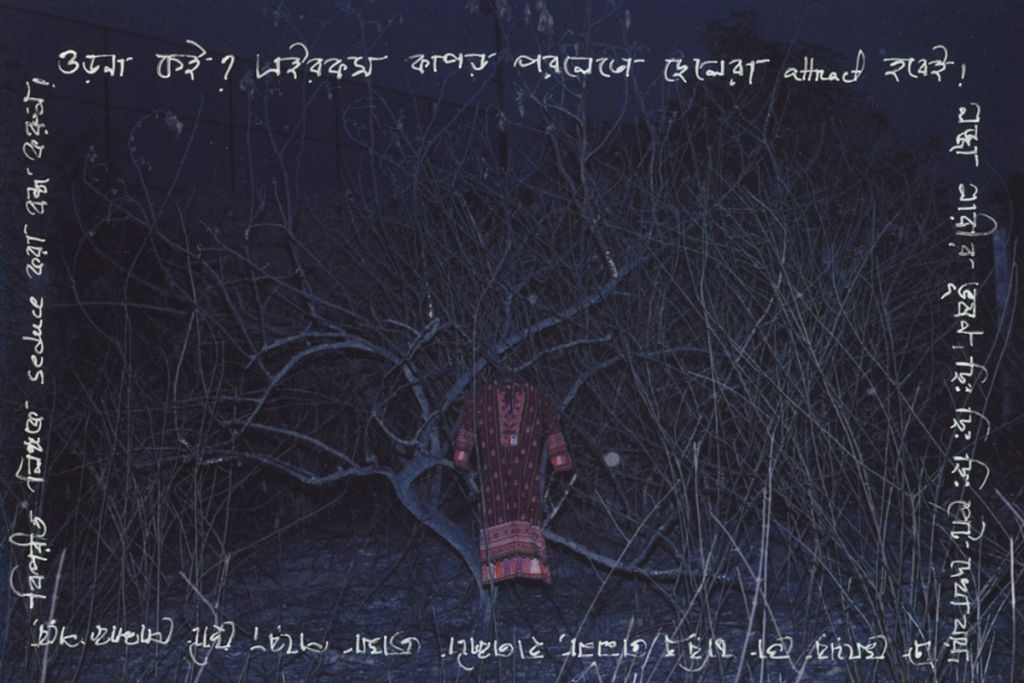

Adaptant elle aussi son écriture en fonction des sujets qu’elle aborde, Sumi Anjuman érige « une intention de créer une protestation non violente, où les voix de milliers de femmes pourraient être entendues ». Fruit d’une collaboration entre l’autrice et une survivante de viol, River runs violet regroupe portraits, mots, couture, extraits de journaux, tuiles blanches et voiles dans une scénographie frappante donnant à voir la conviction de l’autrice : « Dans trente ans, la photographie sera un outil pour créer une société plus durable. » Enfin, ce retour au matériel pour s’exprimer anime aussi Violaine Carrère. Face à l’abondance des nouvelles technologies, l’artiste se tourne vers des codes plus traditionnels pour les remettre au goût du jour. Délicates et splendides, les œuvres de God Save the Cream croisent la photographie de texture en studio à l’art du vitrail. « Ma manière de trouver un futur à l’image ? Lui ajouter de la matière, et la mélanger à des techniques moyenâgeuses, pour lier l’immatériel à quelque chose de concret », affirme-t-elle. Écrins précieux ou créations digitales, art engagé, archive historique ou enquête futuriste, qu’iels s’affranchissent de la photographie concrète ou tentent de la rendre plus respectueuse de notre planète, les résident·es convoquent, cette année encore, l’inventivité comme la combativité propre à la création visuelle émergente.

© Cristóbal Ascencio