Célébrant dix ans de coopération avec la Tunisie, le département de la Seine-Maritime met en lumière le travail de onze artistes de la scène contemporaine tunisienne à travers l’exposition Le temps creuse même le marbre, présentée à l’Abbaye de Jumièges jusqu’au 21 septembre 2025. Au fil des œuvres se dessinent les contours d’une mémoire et d’une perception nouvelle de l’histoire du pays.

Au cœur d’une boucle de la Seine, face aux falaises crayeuses normandes, se dresse l’Abbaye de Jumièges. Exploité comme carrière de pierres après la Révolution française, l’ancien monastère reçoit depuis le début des années 2000 de nombreux événements culturels tournés vers la photographie. Au bout d’un petit chemin traversant le parc du domaine se cache le logis abbatial dans lequel l’exposition Le temps creuse même le marbre accueille les travaux d’Héla Ammar, d’Asma Ben Aïssa, de Meriem Bouderbala, d’Amira Lamti, de Rafram Chaddad, de Chiraz Chouchane, de Férielle Doulain-Zouari, de Younès Ben Slimane, de Farah Khelil, d’Ismaïl Bahri et de Fredj Moussa.

Confié à Victoria Jonathan, le projet rend compte de la complexité, de la richesse et de la sédimentation des strates de l’histoire de la Tunisie. « Comme dans beaucoup de familles d’exilé·es, il y a une déconnexion qui se crée avec la terre d’origine, des images viennent se figer », explique la commissaire d’exposition, elle-même d’ascendance tunisienne. Son choix s’est ainsi porté sur des artistes dont le travail redonne leur mouvement à ces représentations « figées dans le marbre » et interroge la mémoire collective façonnée par les systèmes et récits visuels dominants. De la fondation de Carthage au Printemps arabe, le passé est exploré sous un regard neuf, nuancé par la mise en avant d’histoires personnelles et familiales. À travers l’utilisation du textile, la mobilisation de savoir-faire vernaculaires et l’hybridation de médiums, les artistes manipulent la matière de l’image et sondent son statut à l’ère du numérique. Rompant avec son caractère reproductible pour certain·es, obstruant son champ de vision pour d’autres, elle est exposée dans sa puissance et ses failles.

Combler l’absence

Une production presque exclusivement féminine s’empare du rez-de-chaussée du logis. Un thème commun regroupe à nouveau ces différents travaux : l’oubli et l’invisibilisation d’un passé et d’une culture. « Il y a des histoires qui existent en nous mais dont on n’a pas la trace », indique la photographe Héla Ammar. Après la révolution de 2011, l’artiste s’est lancée à la recherche d’archives, notamment politiques, et s’est confrontée à leur éparpillement ou leur absence. Dans Love Letters (2018-2022), où elle révèle la romance entre son grand-père et une jeune Corse, l’autrice propose de créer cette mémoire manquante en entremêlant des archives historiques et familiales. Jouant avec la fausse transparence des enveloppes en calque dans lesquelles elle a glissé images et documents délicatement brodés de motifs floraux, Héla Ammar sème la confusion entre l’intime et le collectif et dévoile la fragilité des souvenirs.

Chez Asma Ben Aïssa et Amira Lamti, l’acte photographique devient lui-même un geste d’archivage et de transmission. À propos de la série Woven Windows d’Asma Ben Aïssa, Victoria Jonathan précise : « La photographie est utilisée ici pour archiver une technique qui s’est toujours enseignée de manière immatérielle et pour laquelle il n’existe pas de documentation. » L’artiste propose en effet d’éclairer une pratique inculquée de mère en fille par l’oralité et le geste : le point de broderie barmakli, une technique spécifique de la région de Nabeul utilisée pour orner au fil d’or les vêtements traditionnels et les voiles de mariée d’arabesques, de motifs géométriques et floraux. Après avoir appris cette méthode auprès d’une maâlmat, maîtresse artisane, elle la transpose sur ses photographies représentant les ouvrages et ateliers des brodeuses. Ce mélange entre image et textile incarne ce savoir-faire féminin et assure sa diffusion. Asma Ben Aïssa refuse ainsi de le cantonner à l’espace domestique auquel il est restreint et l’inscrit dans la mémoire collective et le patrimoine historique.

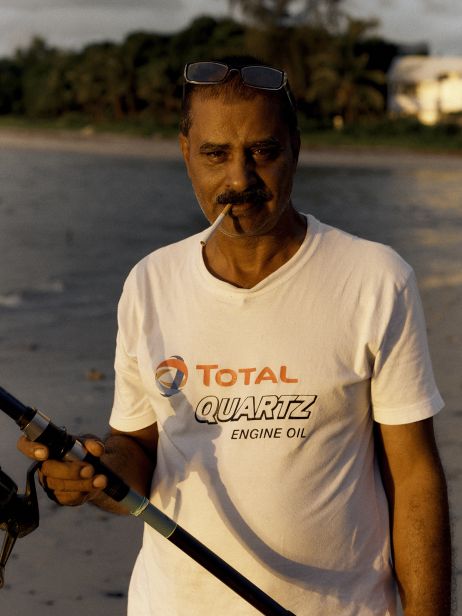

De la même façon, Amira Lamti met en avant une tradition réservée elle aussi aux femmes et à l’espace privé : le rituel prénuptial de la jelwa, que la photographe se réapproprie au travers de son travail Bent el Machta, croisant tissu, photographie, archive vidéo et performance. Dans un de ses portraits, elle fait poser son frère sur une plage alors qu’il porte la kufiya, voile couvrant normalement la tête de la mariée. À travers ces déplacements – la sortie du rituel à l’extérieur, le choix d’un modèle homme –, l’artiste interroge l’attribution genrée des rôles au sein de la société tunisienne et propose l’archive en mouvement d’une tradition sans ancrages visuels.

Déjouer l’image

Au premier étage, on découvre des créations qui, afin de rendre compte de l’actualité, jouent cette fois avec l’absence visuelle des sujets dont traite l’œuvre et la lisibilité de l’image. Dans son film We knew how beautiful they were, these islands (2022), l’artiste Younès Ben Slimane dévoile le tragique destin des migrant·es cherchant à atteindre l’Europe en traversant la Méditerranée. Il décide de suivre Chamseddine Marzoug, ancien pêcheur tunisien de Zarzis, qui offre un enterrement digne aux naufragé·es échoué·es au large de sa ville. Mais le cinéaste ne filme jamais le corps des défunt·es. Il les suggère seulement à l’aide d’objets leur ayant appartenu. Il fait le choix de tourner de nuit, dans l’obscurité de l’architecture troglodyte de Matmata aux airs de « tombes à grande échelle », selon les mots de l’artiste.

Dans Fire Keepers, second film projeté de Younès Ben Slimane dans une salle plongée dans le noir, c’est l’image elle-même, à travers sa basse qualité et l’accentuation volontaire de sa pixellisation, qui empêche une représentation nette. Rassemblant des photos et vidéos des manifestations des dix ans de la révolution tunisienne, glanées sur Internet, le vidéaste met en avant l’élément du feu, métaphore de la résistance. « Grillée » par les pixels, l’image s’unit à la flamme et à sa symbolique.

Dans une démarche plus radicale encore, l’artiste pluridisciplinaire Ismaïl Bahri place une feuille de papier blanc devant l’objectif de sa caméra alors qu’il capture le cortège funéraire du député Mohamed Brahmi à Tunis en 2013. On ne perçoit ainsi, dans Film à blanc, que les bords de la vidéo. Par ce dispositif, le vidéaste interroge la fonction mimétique de l’image, mais aussi sa capacité à contrôler le narratif qu’elle véhicule, à fabriquer un récit.

L’exposition invite ainsi à se réapproprier sa perception et, à travers une lecture active des éléments visuels déployés, à se rendre soi-même agent·e de l’histoire et de la construction de sa mémoire.